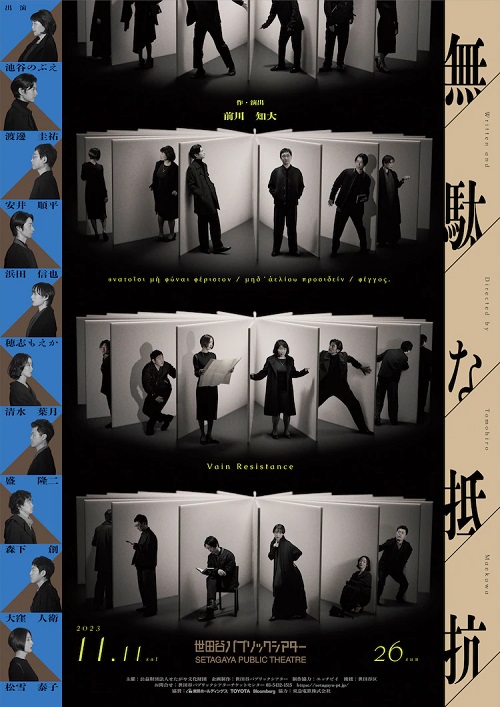

前川知大「無駄な抵抗」 [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

イキウメの前川知大さんの新作が、

世田谷パブリックシアター主催公演として、

今上演されています。

これはオイディプス王の物語を、

性的虐待の観点から現代的に再構築したもので、

場所は何故か全ての電車が停まらなくなった駅前広場に設定され、

そこに集う人々の会話の中から、

現代版オイディプス王の物語が浮かび上がるという仕掛けです。

ラストにはテロを容認するような不穏な空気も醸成され、

好き嫌いは置くとして、

如何にも現代の気分を反映した物語となっていました。

前川さんの作品としては珍しく、

基本的に超現実的な要素や怪異、SF的設定などはなく、

電車が説明なく停まらなくなる駅、

という抽象的な設定はあるものの、

それは概ね、

今の世の中で社会システムから、

結果として排除されてしまう人達のことを、

意味しているのだろうなあ、

というような「雰囲気設定」の枠を出ることはなく、

そこにSF的展開などは用意されていません。

そのため前川さんの作品としては、

比較的すんなりと作品世界を理解することが出来ます。

巻頭狂言回し的な設定の浜田信也さんが、

客席の方を向いて作品の設定を語るのは、

別役実さんの初期作品を思わせるテイストです。

その後も別役テイストは感じられる展開はあるのですが、

作品のテーマに入って来る辺りからは、

古典的な会話劇のスタイルになります。

正直もっと現実離れした架空論理に支配されたような世界が、

前川さんの真骨頂だと思うので、

今回のようなシリアスな会話劇は、

これはこれで悪くないとは思いつつも、

何処かしっくりしない感じはありました。

ただ、イキウメの公演を離れてのチャレンジだと思うので、

ラストの自暴自棄的な雰囲気には、

一抹の危惧は感じつつも、

ギリシャ悲劇の世界を現在に引き込んだ力業として、

役者さんの安定した力量とも相俟って、

見応えのあるお芝居になっていたと思います。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

イキウメの前川知大さんの新作が、

世田谷パブリックシアター主催公演として、

今上演されています。

これはオイディプス王の物語を、

性的虐待の観点から現代的に再構築したもので、

場所は何故か全ての電車が停まらなくなった駅前広場に設定され、

そこに集う人々の会話の中から、

現代版オイディプス王の物語が浮かび上がるという仕掛けです。

ラストにはテロを容認するような不穏な空気も醸成され、

好き嫌いは置くとして、

如何にも現代の気分を反映した物語となっていました。

前川さんの作品としては珍しく、

基本的に超現実的な要素や怪異、SF的設定などはなく、

電車が説明なく停まらなくなる駅、

という抽象的な設定はあるものの、

それは概ね、

今の世の中で社会システムから、

結果として排除されてしまう人達のことを、

意味しているのだろうなあ、

というような「雰囲気設定」の枠を出ることはなく、

そこにSF的展開などは用意されていません。

そのため前川さんの作品としては、

比較的すんなりと作品世界を理解することが出来ます。

巻頭狂言回し的な設定の浜田信也さんが、

客席の方を向いて作品の設定を語るのは、

別役実さんの初期作品を思わせるテイストです。

その後も別役テイストは感じられる展開はあるのですが、

作品のテーマに入って来る辺りからは、

古典的な会話劇のスタイルになります。

正直もっと現実離れした架空論理に支配されたような世界が、

前川さんの真骨頂だと思うので、

今回のようなシリアスな会話劇は、

これはこれで悪くないとは思いつつも、

何処かしっくりしない感じはありました。

ただ、イキウメの公演を離れてのチャレンジだと思うので、

ラストの自暴自棄的な雰囲気には、

一抹の危惧は感じつつも、

ギリシャ悲劇の世界を現在に引き込んだ力業として、

役者さんの安定した力量とも相俟って、

見応えのあるお芝居になっていたと思います。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

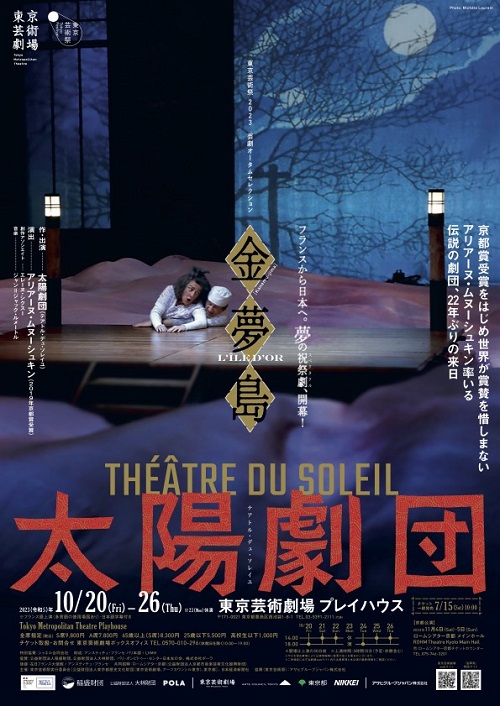

太陽劇団「金夢島」 [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

演出家アリアーヌ・ムヌーシュキン率いる、

太陽劇団(テアトル・デュ・ソレイユ)が、

実に22年ぶりとなる来日公演を行っています。

東京公演は既に終了し、11月初めには京都公演が予定されています。

太陽劇団は1964年に結成され、

集団としての姿勢や、劇場ではなく、

倉庫を本拠地とした舞台のダイナミックな演出などは、

日本のアングラの1つのお手本になっているようなところがあります。

主宰のムヌーシュキン自体日本の文化芸術に高い関心を持ち、

日本の古典芸能などを自分の作品に取り入れています。

前回の来日は2001年で新国立劇場での招聘でした。

演目は「堤防の上の鼓手」、

これは本当に素晴らしい公演でした。

これまでに観た演劇作品の中でもベスト級と断言出来ます。

新国立劇場の中劇場の公演だったのですが、

通常の客席は使用せず、

大きな舞台奥のスペースに仮設劇場を作った、

というようなスタイルの上演でした。

観客は通常の客席を抜けて、舞台の裏を通り、

太陽劇団の役者たちが準備している、

楽屋のスペースを抜けて、

その奥に通常と逆向きに設置された仮設の客席から、

舞台を見守ることになるのです。

これは本当にワクワクしましたし、

何より作品が素晴らしかったのです。

舞台は古代の中国で、

1つの村が愚かな人間の対立により滅んでしまうという、

叙事詩的な物語が、

日本の文楽のスタイルで演じられるのですが、

文楽人形も人間の役者が演じ、

それを数人の黒子が抱え込んで、

見事な人形振りを演じるのです。

圧倒的な驚異に満ちた最高の舞台でした。

それで今回の22年ぶりの公演も、

本当に楽しみにして出掛けました。

ただ、今回の作品はオムニバス的というか、

太陽劇団のエッセンスを見せます、

というような感じのもので、

その演出センスの素晴らしさや、

美的センスの豊饒さ、

役者の体技を含めた技術の高さは十全に感じられましたが、

独立した演劇作品としての充実度では、

「堤防の上の鼓手」には遥かに及びませんでした。

舞台も前回とは違って、

通常の客席と舞台をそのまま使用したもので、

舞台上に本国の倉庫の壁が再現されているので、

とても舞台が小さく遠くに見えてしまい、

せっかくの舞台の迫力が伝わり難くなってしまっていました。

この辺りもう少し工夫が出来なかったのかと、

前回の22年前の意欲的な上演と比較すると、

正直非常に残念に感じました。

そんな訳で期待はかなり萎んでしまったのですが、

それでも世界最高水準の、

素晴らしい演劇作品であったことは間違いなく、

演劇の豊饒さに心から酔うことは出来たのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

演出家アリアーヌ・ムヌーシュキン率いる、

太陽劇団(テアトル・デュ・ソレイユ)が、

実に22年ぶりとなる来日公演を行っています。

東京公演は既に終了し、11月初めには京都公演が予定されています。

太陽劇団は1964年に結成され、

集団としての姿勢や、劇場ではなく、

倉庫を本拠地とした舞台のダイナミックな演出などは、

日本のアングラの1つのお手本になっているようなところがあります。

主宰のムヌーシュキン自体日本の文化芸術に高い関心を持ち、

日本の古典芸能などを自分の作品に取り入れています。

前回の来日は2001年で新国立劇場での招聘でした。

演目は「堤防の上の鼓手」、

これは本当に素晴らしい公演でした。

これまでに観た演劇作品の中でもベスト級と断言出来ます。

新国立劇場の中劇場の公演だったのですが、

通常の客席は使用せず、

大きな舞台奥のスペースに仮設劇場を作った、

というようなスタイルの上演でした。

観客は通常の客席を抜けて、舞台の裏を通り、

太陽劇団の役者たちが準備している、

楽屋のスペースを抜けて、

その奥に通常と逆向きに設置された仮設の客席から、

舞台を見守ることになるのです。

これは本当にワクワクしましたし、

何より作品が素晴らしかったのです。

舞台は古代の中国で、

1つの村が愚かな人間の対立により滅んでしまうという、

叙事詩的な物語が、

日本の文楽のスタイルで演じられるのですが、

文楽人形も人間の役者が演じ、

それを数人の黒子が抱え込んで、

見事な人形振りを演じるのです。

圧倒的な驚異に満ちた最高の舞台でした。

それで今回の22年ぶりの公演も、

本当に楽しみにして出掛けました。

ただ、今回の作品はオムニバス的というか、

太陽劇団のエッセンスを見せます、

というような感じのもので、

その演出センスの素晴らしさや、

美的センスの豊饒さ、

役者の体技を含めた技術の高さは十全に感じられましたが、

独立した演劇作品としての充実度では、

「堤防の上の鼓手」には遥かに及びませんでした。

舞台も前回とは違って、

通常の客席と舞台をそのまま使用したもので、

舞台上に本国の倉庫の壁が再現されているので、

とても舞台が小さく遠くに見えてしまい、

せっかくの舞台の迫力が伝わり難くなってしまっていました。

この辺りもう少し工夫が出来なかったのかと、

前回の22年前の意欲的な上演と比較すると、

正直非常に残念に感じました。

そんな訳で期待はかなり萎んでしまったのですが、

それでも世界最高水準の、

素晴らしい演劇作品であったことは間違いなく、

演劇の豊饒さに心から酔うことは出来たのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

2023年劇団☆新感線43周年興行・秋公演 いのうえ歌舞伎「天號星(てんごうせい)」 [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前午後とも石田医師が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

劇団☆新感線の本公演が、

歌舞伎町タワーにあるTHEATER MILANO-ZAで、

今上演されています。

これは劇団公演のメインストリームである、

中島かずき作・いのうえひでのり演出の、

いのうえ歌舞伎の新作です。

舞台となったTHEATER MILANO-ZAは、

その名の通り昔映画館ミラノ座のあった場所に誕生した劇場で、

キャパは800席程度とシアターコクーンを一回り大きくしたくらい、

最近劇団☆新感線が公演している劇場の中では、

一番小さな小屋と言って良いと思います。

そのアットホームな感じが、

昔を感じさせて悪くありませんでした。

作品は必殺仕事人をベースにした暗殺集団同士の抗争に、

2人の主人公の心と体が入れ替わるという、

「転校生」の趣向を取り込んだもので、

ダークな殺し屋役の早乙女太一さんと、

気弱なおじさん役の古田新太さんが、

入れ替わるというのが演劇的にはとても豪華な趣向です。

早乙女太一さん、友貴さんの兄弟が顔を揃え、

山本千尋さんが女剣士として参戦しますから、

アクション抜群の3人の美しい体技が、

一番の見どころで、

そこに座長の古田新太さんが硬軟織り交ぜた、

貫禄の座長芝居で踏ん張りを見せ、

人気者の久保史緒里さんが踊り巫女として、

3曲のオリジナルを歌うというサービスも用意されています。

内容的には今回はかなり実際の歌舞伎に寄せた台本で、

黙阿弥の世話物のような味わいがあります。

ただ、古典のようなドロドロした話には出来ないので、

どうしても薄味になってしまう、というきらいはあります。

前半はそれでもかなり人物描写が上手く嚙み合っていて、

本家の歌舞伎よりむしろ歌舞伎味においては、

優れた部分を感じるほどでしたが、

後半は正直物足りなさを感じてしまいました。

舞台転換も段取りのみというところが散見されましたし、

絵面も最後まで地味でした。

それを超える情念のようなものがもっと迸らないと、

こうした物語は成立しないと思うのですが、

その点は本家の歌舞伎劇には及びませんでした。

矢張り新感線は、

仰々しく圧倒的に強い敵との大バトルにならないと、

盛り上がりには欠けるという気がしました。

最後は結局早乙女兄弟の対決で締め括られるので、

勿論それがレベル的には最上の対決ではあるのですが、

新感線の本公演でそれではなあ…という気がしてしまうのです。

でも、最近の新感線の作品の中では、

シンプルにまとまった良作と言って良く、

見どころ満載でまずは楽しく観ることの出来た1本でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前午後とも石田医師が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

劇団☆新感線の本公演が、

歌舞伎町タワーにあるTHEATER MILANO-ZAで、

今上演されています。

これは劇団公演のメインストリームである、

中島かずき作・いのうえひでのり演出の、

いのうえ歌舞伎の新作です。

舞台となったTHEATER MILANO-ZAは、

その名の通り昔映画館ミラノ座のあった場所に誕生した劇場で、

キャパは800席程度とシアターコクーンを一回り大きくしたくらい、

最近劇団☆新感線が公演している劇場の中では、

一番小さな小屋と言って良いと思います。

そのアットホームな感じが、

昔を感じさせて悪くありませんでした。

作品は必殺仕事人をベースにした暗殺集団同士の抗争に、

2人の主人公の心と体が入れ替わるという、

「転校生」の趣向を取り込んだもので、

ダークな殺し屋役の早乙女太一さんと、

気弱なおじさん役の古田新太さんが、

入れ替わるというのが演劇的にはとても豪華な趣向です。

早乙女太一さん、友貴さんの兄弟が顔を揃え、

山本千尋さんが女剣士として参戦しますから、

アクション抜群の3人の美しい体技が、

一番の見どころで、

そこに座長の古田新太さんが硬軟織り交ぜた、

貫禄の座長芝居で踏ん張りを見せ、

人気者の久保史緒里さんが踊り巫女として、

3曲のオリジナルを歌うというサービスも用意されています。

内容的には今回はかなり実際の歌舞伎に寄せた台本で、

黙阿弥の世話物のような味わいがあります。

ただ、古典のようなドロドロした話には出来ないので、

どうしても薄味になってしまう、というきらいはあります。

前半はそれでもかなり人物描写が上手く嚙み合っていて、

本家の歌舞伎よりむしろ歌舞伎味においては、

優れた部分を感じるほどでしたが、

後半は正直物足りなさを感じてしまいました。

舞台転換も段取りのみというところが散見されましたし、

絵面も最後まで地味でした。

それを超える情念のようなものがもっと迸らないと、

こうした物語は成立しないと思うのですが、

その点は本家の歌舞伎劇には及びませんでした。

矢張り新感線は、

仰々しく圧倒的に強い敵との大バトルにならないと、

盛り上がりには欠けるという気がしました。

最後は結局早乙女兄弟の対決で締め括られるので、

勿論それがレベル的には最上の対決ではあるのですが、

新感線の本公演でそれではなあ…という気がしてしまうのです。

でも、最近の新感線の作品の中では、

シンプルにまとまった良作と言って良く、

見どころ満載でまずは楽しく観ることの出来た1本でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

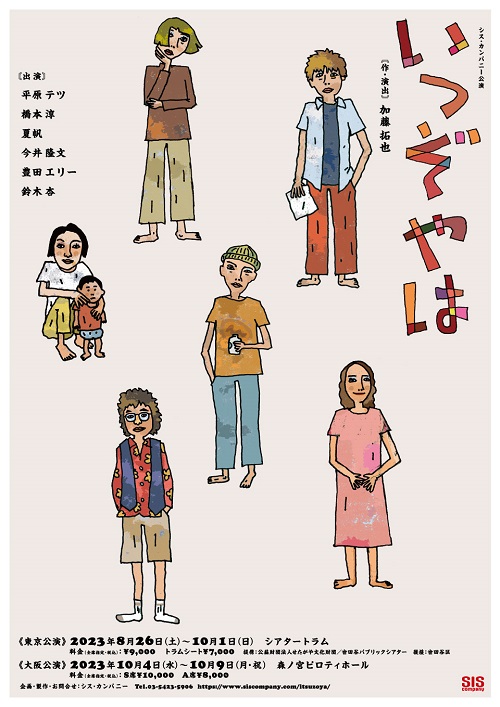

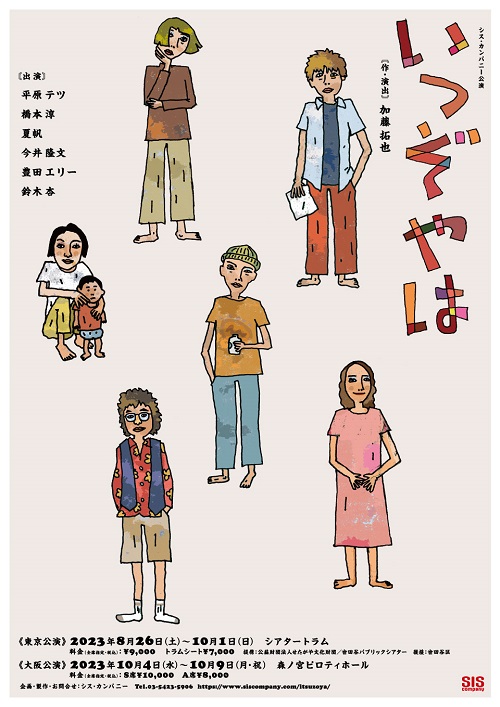

加藤拓也「いつぞやは」(シス・カンパニー公演) [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

新進気鋭の劇作家加藤拓也さんの新作が、

今シス・カンパニー公演として上演されています。

加藤さんのことは大好きなので、

これはもう見逃せないと駆けつけました。

今回の公演は窪田正孝さんが主演の予定であったのですが、

病気のために急遽降板となり、

加藤作品ではお馴染みの平原テツさんが代役となりました。

内容は「ドードーが落下する」に非常に良く似ていて、

劇団を主宰している、

加藤さん自身の分身のような橋本淳さん演じる人物の視点から、

先輩の役者で引退していた、

平原さん演じる男の人生の最後が描かれます。

「ドードーが落下する」では、

平原さんの演じる役柄は、統合失調症であったのですが、

今回の作品では末期癌で薬物依存症、

ということになっています。

ただ、おそらくは同じ1人の人物が、

モデルになっているように思われ、

同じ平原さんが演じていることもあって、

両者は違う作品というより、

同じ1つの作品の変奏曲のように思われます。

構成も同じ場面を複雑に反復しつつ展開するのは、

「ドードーが落下する」と同じなのですが、

今回は末期癌の平原さんから、

橋本さんは「自分の人生を芝居にして欲しい」と頼まれる、

という設定になっていて、

その劇作に向けての試行錯誤が、

そのまま舞台上に表現され、

ラストは実際の戯曲が書かれる場面で終わります。

個人的には「もはやしずか」が素晴らしくて、

加藤さんのファンになったので、

もっと古典的でガッチリした構成のお芝居が観たいな、

というような思いはあります。

あの作品はイプセンみたいだったですし、

イプセンを超えるような台詞劇の傑作を、

加藤さんは日本を舞台に描いてくれる人だと思っています。

その意味では「ドードーが落下する」や今回の作品は、

悪い意味で小劇場演劇的で、

作者の意識の流れをそのまま舞台に載せた、

というような感があり、

個人的にはあまり納得がいきませんでした。

友人から自分の人生を芝居にして欲しい、

と依頼されたとして、

矢張その経緯を芝居にするのではなくて、

最終的に仕上がった作品をこそ、

上演するべきではないでしょうか?

勿論こうした変化球の舞台作りも、

小劇場では当たり前のようにあるものですが、

僕は加藤さんは古典的な台詞劇を書ける人だと思っているので、

こうした変化球はあまり見せて欲しくないな、

というが正直な思いなのです。

今回の舞台はただ、

窪田正孝さんが予定通り出ていれば、

かなり印象の変わるものになっただろうな、

ということは予想が出来ます。

彼の独特の執着的お芝居が中央にあると、

作品世界そのものがその様相を変えたと思いますし、

内容は同じでも鑑賞後の感想は違うものになったと思います。

その点は不可抗力で仕方のないことなのですが、

観客としては非常に残念ではありました。

それから鈴木杏さんと夏帆さんという、

今女優さんとして絶好調と言って良い2人が、

出演されているのですが、

特に夏帆さんは非常に勿体ない使い方で、

何か役柄が小さいことは理由があったのかも知れませんが、

彼女の魅力が発揮されているとは言い難いという点も残念でした。

そんな訳でちょっとモヤモヤする観劇ではあったのですが、

加藤拓也さんが今最も注目すべき劇作家の1人であることは間違いがなく、

これからもその舞台を期待して待ちたいと思います。

頑張って下さい。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

新進気鋭の劇作家加藤拓也さんの新作が、

今シス・カンパニー公演として上演されています。

加藤さんのことは大好きなので、

これはもう見逃せないと駆けつけました。

今回の公演は窪田正孝さんが主演の予定であったのですが、

病気のために急遽降板となり、

加藤作品ではお馴染みの平原テツさんが代役となりました。

内容は「ドードーが落下する」に非常に良く似ていて、

劇団を主宰している、

加藤さん自身の分身のような橋本淳さん演じる人物の視点から、

先輩の役者で引退していた、

平原さん演じる男の人生の最後が描かれます。

「ドードーが落下する」では、

平原さんの演じる役柄は、統合失調症であったのですが、

今回の作品では末期癌で薬物依存症、

ということになっています。

ただ、おそらくは同じ1人の人物が、

モデルになっているように思われ、

同じ平原さんが演じていることもあって、

両者は違う作品というより、

同じ1つの作品の変奏曲のように思われます。

構成も同じ場面を複雑に反復しつつ展開するのは、

「ドードーが落下する」と同じなのですが、

今回は末期癌の平原さんから、

橋本さんは「自分の人生を芝居にして欲しい」と頼まれる、

という設定になっていて、

その劇作に向けての試行錯誤が、

そのまま舞台上に表現され、

ラストは実際の戯曲が書かれる場面で終わります。

個人的には「もはやしずか」が素晴らしくて、

加藤さんのファンになったので、

もっと古典的でガッチリした構成のお芝居が観たいな、

というような思いはあります。

あの作品はイプセンみたいだったですし、

イプセンを超えるような台詞劇の傑作を、

加藤さんは日本を舞台に描いてくれる人だと思っています。

その意味では「ドードーが落下する」や今回の作品は、

悪い意味で小劇場演劇的で、

作者の意識の流れをそのまま舞台に載せた、

というような感があり、

個人的にはあまり納得がいきませんでした。

友人から自分の人生を芝居にして欲しい、

と依頼されたとして、

矢張その経緯を芝居にするのではなくて、

最終的に仕上がった作品をこそ、

上演するべきではないでしょうか?

勿論こうした変化球の舞台作りも、

小劇場では当たり前のようにあるものですが、

僕は加藤さんは古典的な台詞劇を書ける人だと思っているので、

こうした変化球はあまり見せて欲しくないな、

というが正直な思いなのです。

今回の舞台はただ、

窪田正孝さんが予定通り出ていれば、

かなり印象の変わるものになっただろうな、

ということは予想が出来ます。

彼の独特の執着的お芝居が中央にあると、

作品世界そのものがその様相を変えたと思いますし、

内容は同じでも鑑賞後の感想は違うものになったと思います。

その点は不可抗力で仕方のないことなのですが、

観客としては非常に残念ではありました。

それから鈴木杏さんと夏帆さんという、

今女優さんとして絶好調と言って良い2人が、

出演されているのですが、

特に夏帆さんは非常に勿体ない使い方で、

何か役柄が小さいことは理由があったのかも知れませんが、

彼女の魅力が発揮されているとは言い難いという点も残念でした。

そんな訳でちょっとモヤモヤする観劇ではあったのですが、

加藤拓也さんが今最も注目すべき劇作家の1人であることは間違いがなく、

これからもその舞台を期待して待ちたいと思います。

頑張って下さい。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

木ノ下歌舞伎「勧進帳」(2023年再演版) [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

木ノ下裕一さんが、

古典歌舞伎を現代的に大胆にアレンジして上演する、

木ノ下歌舞伎の代表的な演目の1つ「勧進帳」が、

今池袋で上演されています。

最近歌舞伎からはすっかり足が遠のいてしまいましたが、

一時期はほぼ毎月歌舞伎座に昼夜足を運んでいた時期もあったので、

歌舞伎にはそれなりに愛着があります。

歌舞伎は勿論古典ですから、

現代の感覚には合わない部分もあり、

難解な部分もあります。

歌舞伎のマニアになると、

むしろその現代の感覚と違う部分こそが、

得難い魅力に感じるのですが、

一般の多くの方にとっては、

もっと分かり易く現代に通じる作品を、

と期待する意見のあることは理解出来ます。

そこで歌舞伎を現代演劇と同じ土俵で捉え直す、

というような試みをする演劇もあり、

現行その代表的なものの1つが、

木ノ下歌舞伎です。

以前代表作の1つとされる「黒塚」を観ました。

小劇場的な演技スタイルの役者が、

軽妙なやり取りで話を進める辺りは面白かったのですが、

原作の見せ場である中段の舞踊や、

後半の荒事の部分が、

原作を超えるような新たな見せ場にはなっていない、

という点が物足りなく感じました。

単独の演劇作品としてはまずまずなのですが、

歌舞伎舞踊の「黒塚」を、

どのようにリニューアルするのだろう、

という視点で観ていると、

やや肩透かしのように感じたのです。

今回は歌舞伎の代表的人気演目の1つ「勧進帳」で、

評価も高い作品の再演ですし、

原作をどのように換骨奪胎させるのか、

楽しみにして出掛けました。

鑑賞後の感想は微妙なところで、

今にも通じる暴力と権力の悲劇として、

義経と弁慶の物語を立ち上がらせている点は、

良かったと思いますし、

富樫の人物像に絞った作劇も面白いと思います。

ただ、原作を知っていると、

一番の盛り上がりは、

勧進帳を弁慶が読み上げるところ、

中段で両群が荒事的に対峙するところ、

最後の弁慶の飛び六方、の3か所でしょ。

その3か所とも、

原作を超える盛り上がりには到底なっていないんですね。

読み上げと対峙するところは、

基本的に原作の動きに近い演出になっているんですね。

それでは芸がないな、と思いました。

そして最後の飛び六方に至っては、

カットしてしまって、

別役実さんの「壊れた風景」のような、

空虚なエンディングにしているんですね。

勿論空虚なエンディングでも良いけれど、

飛び六方は何か別の形で、

原作の最大の見せ場なのですから、

残して欲しかったな、と思いました。

弁慶を関西弁を喋る白人種の大男にしていて、

その発想自体は面白いのですが、

ビジュアル重視で演技もダンスのスキルもあまりないので、

結果として弁慶主役のドラマでは、

なくなってしまっているんですね。

それが狙いではあるのでしょうが、

それなら原作の弁慶の見せ場を、

他の見せ場に変換するような工夫が、

必要ではなかったかと思いました。

総じてスタイリッシュな演出で、

個々のキャストの演技も練り上げられていて、

戦争の時代の現代に繋がるテーマ性も良かったと思います。

ただ、歌舞伎の人気作の「勧進帳」の新演出として考えると、

どうしても主役不在の物足りなさを感じてしまいました。

木ノ下さんの考える歌舞伎とは、

僕は少し相性が悪いようです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

木ノ下裕一さんが、

古典歌舞伎を現代的に大胆にアレンジして上演する、

木ノ下歌舞伎の代表的な演目の1つ「勧進帳」が、

今池袋で上演されています。

最近歌舞伎からはすっかり足が遠のいてしまいましたが、

一時期はほぼ毎月歌舞伎座に昼夜足を運んでいた時期もあったので、

歌舞伎にはそれなりに愛着があります。

歌舞伎は勿論古典ですから、

現代の感覚には合わない部分もあり、

難解な部分もあります。

歌舞伎のマニアになると、

むしろその現代の感覚と違う部分こそが、

得難い魅力に感じるのですが、

一般の多くの方にとっては、

もっと分かり易く現代に通じる作品を、

と期待する意見のあることは理解出来ます。

そこで歌舞伎を現代演劇と同じ土俵で捉え直す、

というような試みをする演劇もあり、

現行その代表的なものの1つが、

木ノ下歌舞伎です。

以前代表作の1つとされる「黒塚」を観ました。

小劇場的な演技スタイルの役者が、

軽妙なやり取りで話を進める辺りは面白かったのですが、

原作の見せ場である中段の舞踊や、

後半の荒事の部分が、

原作を超えるような新たな見せ場にはなっていない、

という点が物足りなく感じました。

単独の演劇作品としてはまずまずなのですが、

歌舞伎舞踊の「黒塚」を、

どのようにリニューアルするのだろう、

という視点で観ていると、

やや肩透かしのように感じたのです。

今回は歌舞伎の代表的人気演目の1つ「勧進帳」で、

評価も高い作品の再演ですし、

原作をどのように換骨奪胎させるのか、

楽しみにして出掛けました。

鑑賞後の感想は微妙なところで、

今にも通じる暴力と権力の悲劇として、

義経と弁慶の物語を立ち上がらせている点は、

良かったと思いますし、

富樫の人物像に絞った作劇も面白いと思います。

ただ、原作を知っていると、

一番の盛り上がりは、

勧進帳を弁慶が読み上げるところ、

中段で両群が荒事的に対峙するところ、

最後の弁慶の飛び六方、の3か所でしょ。

その3か所とも、

原作を超える盛り上がりには到底なっていないんですね。

読み上げと対峙するところは、

基本的に原作の動きに近い演出になっているんですね。

それでは芸がないな、と思いました。

そして最後の飛び六方に至っては、

カットしてしまって、

別役実さんの「壊れた風景」のような、

空虚なエンディングにしているんですね。

勿論空虚なエンディングでも良いけれど、

飛び六方は何か別の形で、

原作の最大の見せ場なのですから、

残して欲しかったな、と思いました。

弁慶を関西弁を喋る白人種の大男にしていて、

その発想自体は面白いのですが、

ビジュアル重視で演技もダンスのスキルもあまりないので、

結果として弁慶主役のドラマでは、

なくなってしまっているんですね。

それが狙いではあるのでしょうが、

それなら原作の弁慶の見せ場を、

他の見せ場に変換するような工夫が、

必要ではなかったかと思いました。

総じてスタイリッシュな演出で、

個々のキャストの演技も練り上げられていて、

戦争の時代の現代に繋がるテーマ性も良かったと思います。

ただ、歌舞伎の人気作の「勧進帳」の新演出として考えると、

どうしても主役不在の物足りなさを感じてしまいました。

木ノ下さんの考える歌舞伎とは、

僕は少し相性が悪いようです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

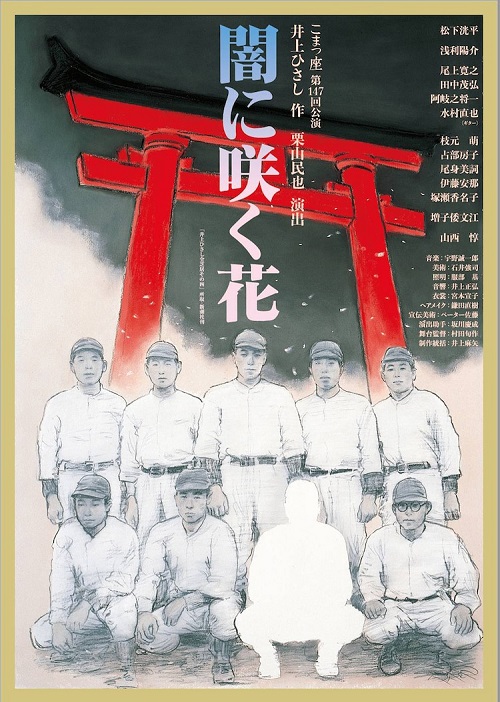

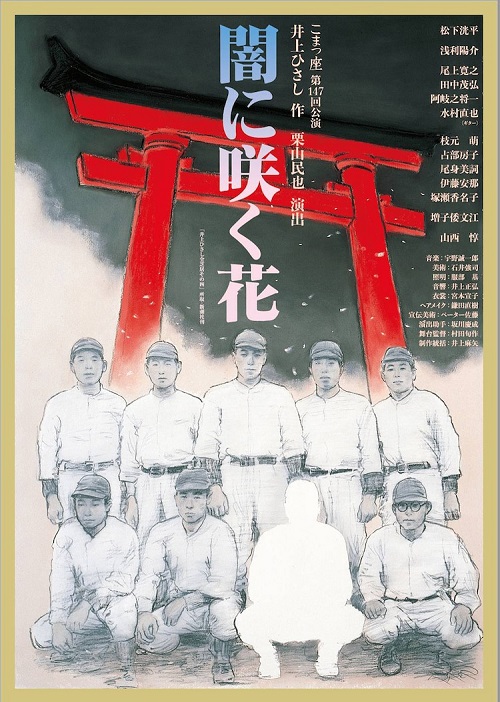

井上ひさし「闇に咲く花」(こまつ座第147回公演) [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

井上ひさしさんの傑作「闇に咲く花」が

キャストも新たに今再演されています。

この作品は1987年の初演で、

個人的には井上ひさしさんの作品の中で、

「藪原検校」、「雨」、「頭痛肩こり樋口一葉」と共に、

最も好きな演劇作品です。

僕はこの作品は初演の録画がNHKで放映された時に、

それを見たのが初見です。

その時点から非常に強く印象に残っていて、

実際に観劇した舞台以上に心に残りました。

次に接したのが確か演劇集団円の養成所の卒業公演で、

これは大学の演劇部の後輩が出ていたので観に行ったのです。

新人の公演ですから、

演技は稚拙なもので舞台も簡素であったのですが、

それでも戯曲の言葉に強烈な印象を受けました。

戯曲の言葉が発せられるだけで、

その凄味に魅了されるという、

これは稀有の芝居の1つです。

その後10年くらい前にこまつ座の公演を何度目かの再演で観ました。

良かったのですが、

不思議なもので養成所の卒業公演の方が、

インパクトは強烈でした。

今回は主役の記憶喪失になる青年を、

「母と暮らせば」の熱演も心に残る、

松下洸平さんが演じ、

バッテリーを組む友人に浅利陽介さんという、

座組に期待があって足を運びました。

感想としては、

今回もとても良かったのですが、

後半はやや集束感に欠ける感じはありました。

これは明らかに、

大島渚監督の大傑作「儀式」を、

下敷きにしているんですね。

そこに「私は貝になりたい」を融合させて、

成立している芝居という気がします。

「儀式」は非常に観念的な映画ですが、

戦争と野球とが大きなモチーフになっていて、

地中から生まれなかった赤子の泣き声が聞こえる、

という描写があるんですね。

ね、似ているでしょ。

何より主役が河原崎健三さんで、

「闇に咲く花」の初演の主役も、

河原崎さんが演じているんですね。

で、実際河原崎さんが良かったんですよね。

初演の時点で設定よりかなり年齢は上であったのですが、

戦地から忘れていた亡霊が戻って来た、

というような感じがあったんですよ。

その後のキャストには、

そうした雰囲気は矢張り出せていないんですね。

ただ、それは勿論、仕方のないことなのだと思います。

今回の松下さんも良かったし、

とても頑張っていたと思います。

ただ、後半は少し単調になったかな、という感じがあって、

記憶喪失の時の台詞には、

もう一工夫が欲しかったという気がしました。

でも、今回が初めてですから、

是非芝居を練って、

また再演して欲しいなと思いました。

松下さんの健太郎をまた観たい、

というのが、

今回の上演で一番感じた思いです。

バッテリーを組む浅利さんも良かったですね。

井上さんのお芝居は、

初期はかなり複雑で奇怪な大作が多く、

構成もひねったものが多いのですが、

1980年代くらいからはとてもシンプルになってゆくんですね。

この「闇に咲く花」はそうした時期の作品で、

初期と比べるとかなりシンプル、

でも、初期の形而上的な部分も少し残っているんですね。

そのバランスがこの作品の一番の魅力です。

ただ、元になった「儀式」は観念の塊みたいな作品ですが、

「闇に咲く花」はそこまでではなくて、

一例を挙げると、

「儀式」の生まれなかった幻聴としての赤ん坊の声が、

1幕のラストで同じように聞こえて戦慄を誘うのですが、

実際に神社に捨てられた赤ん坊であることが分かる、

という展開になっていて、

これは井上戯曲でも初期であれば幻想であったと思うのですね。

それが即物的に出て来る、

というのが後期のシンプルになった、

メッセージ性の強い井上戯曲なのです。

神社と庶民の戦争責任というテーマがあるでしょ。

これも後期の作品であれば、

それだけで1本の作品にする、

という感じになるんですね。

それが「闇に咲く花」では、

野球と戦争との関係やC級戦犯の悲劇を入れて、

更に「ハムレット」的な記憶喪失の趣向まで加えて、

重層的で複雑な世界になっているんですね。

そこにちょっと大島渚的観念が散りばめられ、

神社に不意に異界が開くようなムードが、

作品世界をより深いものにしています。

初演から栗山民也演出で、

栗山さんとしてはリアルで細部にも拘ったセットが組まれています。

それがいいですよね。

ラストにはちょっと勿体ぶった演出を加えていて、

勿論今に上演するという意味合いを、

そこで出そうというのは分かるのですが、

個人的にはもっとシンプルに終わった方が良かったと感じました。

何より言葉の魅力に満ちた、

これぞ井上ひさし、

という凄味のある作品であることは確かで、

井上作品に馴染みのない方にも是非お勧めしたいと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

井上ひさしさんの傑作「闇に咲く花」が

キャストも新たに今再演されています。

この作品は1987年の初演で、

個人的には井上ひさしさんの作品の中で、

「藪原検校」、「雨」、「頭痛肩こり樋口一葉」と共に、

最も好きな演劇作品です。

僕はこの作品は初演の録画がNHKで放映された時に、

それを見たのが初見です。

その時点から非常に強く印象に残っていて、

実際に観劇した舞台以上に心に残りました。

次に接したのが確か演劇集団円の養成所の卒業公演で、

これは大学の演劇部の後輩が出ていたので観に行ったのです。

新人の公演ですから、

演技は稚拙なもので舞台も簡素であったのですが、

それでも戯曲の言葉に強烈な印象を受けました。

戯曲の言葉が発せられるだけで、

その凄味に魅了されるという、

これは稀有の芝居の1つです。

その後10年くらい前にこまつ座の公演を何度目かの再演で観ました。

良かったのですが、

不思議なもので養成所の卒業公演の方が、

インパクトは強烈でした。

今回は主役の記憶喪失になる青年を、

「母と暮らせば」の熱演も心に残る、

松下洸平さんが演じ、

バッテリーを組む友人に浅利陽介さんという、

座組に期待があって足を運びました。

感想としては、

今回もとても良かったのですが、

後半はやや集束感に欠ける感じはありました。

これは明らかに、

大島渚監督の大傑作「儀式」を、

下敷きにしているんですね。

そこに「私は貝になりたい」を融合させて、

成立している芝居という気がします。

「儀式」は非常に観念的な映画ですが、

戦争と野球とが大きなモチーフになっていて、

地中から生まれなかった赤子の泣き声が聞こえる、

という描写があるんですね。

ね、似ているでしょ。

何より主役が河原崎健三さんで、

「闇に咲く花」の初演の主役も、

河原崎さんが演じているんですね。

で、実際河原崎さんが良かったんですよね。

初演の時点で設定よりかなり年齢は上であったのですが、

戦地から忘れていた亡霊が戻って来た、

というような感じがあったんですよ。

その後のキャストには、

そうした雰囲気は矢張り出せていないんですね。

ただ、それは勿論、仕方のないことなのだと思います。

今回の松下さんも良かったし、

とても頑張っていたと思います。

ただ、後半は少し単調になったかな、という感じがあって、

記憶喪失の時の台詞には、

もう一工夫が欲しかったという気がしました。

でも、今回が初めてですから、

是非芝居を練って、

また再演して欲しいなと思いました。

松下さんの健太郎をまた観たい、

というのが、

今回の上演で一番感じた思いです。

バッテリーを組む浅利さんも良かったですね。

井上さんのお芝居は、

初期はかなり複雑で奇怪な大作が多く、

構成もひねったものが多いのですが、

1980年代くらいからはとてもシンプルになってゆくんですね。

この「闇に咲く花」はそうした時期の作品で、

初期と比べるとかなりシンプル、

でも、初期の形而上的な部分も少し残っているんですね。

そのバランスがこの作品の一番の魅力です。

ただ、元になった「儀式」は観念の塊みたいな作品ですが、

「闇に咲く花」はそこまでではなくて、

一例を挙げると、

「儀式」の生まれなかった幻聴としての赤ん坊の声が、

1幕のラストで同じように聞こえて戦慄を誘うのですが、

実際に神社に捨てられた赤ん坊であることが分かる、

という展開になっていて、

これは井上戯曲でも初期であれば幻想であったと思うのですね。

それが即物的に出て来る、

というのが後期のシンプルになった、

メッセージ性の強い井上戯曲なのです。

神社と庶民の戦争責任というテーマがあるでしょ。

これも後期の作品であれば、

それだけで1本の作品にする、

という感じになるんですね。

それが「闇に咲く花」では、

野球と戦争との関係やC級戦犯の悲劇を入れて、

更に「ハムレット」的な記憶喪失の趣向まで加えて、

重層的で複雑な世界になっているんですね。

そこにちょっと大島渚的観念が散りばめられ、

神社に不意に異界が開くようなムードが、

作品世界をより深いものにしています。

初演から栗山民也演出で、

栗山さんとしてはリアルで細部にも拘ったセットが組まれています。

それがいいですよね。

ラストにはちょっと勿体ぶった演出を加えていて、

勿論今に上演するという意味合いを、

そこで出そうというのは分かるのですが、

個人的にはもっとシンプルに終わった方が良かったと感じました。

何より言葉の魅力に満ちた、

これぞ井上ひさし、

という凄味のある作品であることは確かで、

井上作品に馴染みのない方にも是非お勧めしたいと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

鎌田順也さんを偲んで [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

明日月曜日まで夏季の休診期間になります。

ご迷惑をお掛けしますがご了承下さい。

休みの日は趣味の話題です。

今日は先日亡くなった小演劇の鬼才、

ナカゴーの鎌田順也さんを偲びます。

鎌田順也さんは小劇場演劇の歴史に残る怪人で、

その唯一無二のシュールで破天荒な世界は、

強い中毒性を持って多くの観客に衝撃を与えました。

鎌田さんの作品に最初に接したのは2013年で、

野鳩との合同公演でした。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2013-01-20

この時はナカゴーのことは良く知らなかったので、

出演もされた鎌田さんの、

強烈なキャラクターに衝撃を受けました。

何と言うか、演技も風貌もキャラクターも、

尋常ではありませんでした。

作品自体は何かモヤモヤした仕上がりで、

あまり感心しなかったのですが、

鎌田さんの強烈なキャラクターに魅せられて、

それからナカゴーの舞台に足を運ぶようになりました。

翌2014年には3本のナカゴーの作品に足を運びました。

「ノット・アナザー・ティーン・ムービー」

、https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2014-06-29

「ベネディクトたち」

、https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2014-09-13

「森」

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2014-10-25、

の3本です。

最初の2つの作品は、

誰でも借りられる公共の会議室のような場所で、

照明やセット、小道具なども、

殆どなく上演されたもので、

ナカゴーの作品の多くは、

そうした場所で上演されています。

僕は俳優としての鎌田さんに魅せられたのですが、

「ノット・アナザー・ティーン・ムービー」にチラと出演して以降、

一度も舞台に登場することはありませんでした。

ナカゴーを代表する怪優と言えば篠原正明さんで、

「ベネディクトたち」で彼が演じた、

超人であるのかただの変態であるのか、

判別不明の奇怪なキャラクターは、

その圧倒的な体技と共に強烈に心に刻まれました。

「森」は近藤芳正さんが小劇場4組の芝居をそれぞれ演じる、

という青山円形劇場の企画公演で、

そこで2人のサラリーマンが、

口裂け女の大群に襲われるという短編が演じられました。

ただ単に次々と口裂け女が襲って来て、

それを次々とハンマーで叩いて撃退する、

というだけの話なのですが、

それが無性に面白くて、

少し危険な味わいもあって、

抜群に感銘を受けました。

馬鹿馬鹿しくも凄いお芝居でした。

この時初めて、まともな劇場で、

音効やセット、照明効果も備わった、

鎌田さんの芝居を鑑賞したのですが、

矢張り会議室で蛍光灯の明かりの下で観るのとは、

数段上の感銘がありました。

2015年にはナカゴー以外の新しいユニット旗揚げされました。

それがほりぶんで、

登場するのは基本的に全て女性で、

それもワンピースを着ている、という変な拘りです。

その旗揚げ公演「とらわれた夏」に足を運びました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2015-02-07

2016年には久しぶりのナカゴーの本公演、

「いわば堀船」が上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2016-07-10-3

ピザ屋の店員が見えない壁と戦うという話で、

その破天荒な迫力はさすがナカゴーという感じでしたが、

矢張り会議室での上演が物足りなさを感じさせました。

2017年には、

ほりぶんの第3回公演の「得て」に足を運びました。

これはビデオを活用した「リング」のパロディのようなお芝居で、

小劇場での公演で音響や照明効果もあり、

内容的にはやや保守的な感じがしましたが、

舞台自体の出来はそれまでにない高レベルのものでした。

同年には

ナカゴー特別劇場と題された「地元のノリ」、

と題された作品が上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2017-09-03

これは個人的には僕の観た鎌田さんの作品で、

最も好きな1本でした。

人間の振りをしている河童の話なのですが、

最初は人間として登場した人物達が、

実は河童であったことが次々と明らかになり、

そこに更に別の怪物まで登場して、

演劇版妖怪大戦争のような、

壮絶で爽快で奇怪な物語が、

波乱万丈に展開される傑作です。

もとは演舞ゼミナールの卒業公演だった作品なので、

新人主体の座組でしたが、

ナカゴーの怪人、篠原正明さんが特別出演的に加わり、

大いに気を吐いていました。

同年にはほりぶんの第4回公演「牛久沼」も上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2017-10-22

こちらも牛久沼の鰻を巡る怪女優達による大攻防戦で、

壮絶なロマネスク的大風呂敷の世界に魅了されました。

更に同年にナカゴーの本公演として、

「ていで」という作品が上演されたのですが、

これは小津安二郎的家庭劇で、

最初にあらすじを全て説明してしまう、

という不思議な作品でした。

それ以降多くの作品で鎌田さんは最初にあらすじを、

オチを含めて説明してしまう、

という手法を取るようになります。

2018年には、

ナカゴーの本公演として、

「まだ出会っていないだけ」という作品が上演され、

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2018-07-29-4

ほりぶん第6回公演として、

「牛久沼3」も上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2018-09-24

ただ、本公演は「ていで」と同じように、

最初にあらすじを公開してしまう家庭劇のスタイルで、

もっとシュールで破天荒な世界を期待していた、

以前のナカゴーマニアとしては、

やや納得のいかない思いがありました。

それで2019年には、

ナカゴーの作品には足を運ぶことはありませんでした。

それからコロナ禍もあって多くの公演が中止となり、

2022年に紀伊国屋ホールで上演された、

ほりぶん第9回公演「かたとき」が、

僕が最後に観た鎌田さんの作品となりました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2022-02-27

これはきたろうさんや又吉直樹さんが客演するという、

ほりぶんの公演の豪華特別編というべき作品で、

最初にあらすじを説明する家庭劇、

というスタイルは一貫していました。

これを良いきっかけとして、

これからまた鎌田さんのお芝居に、

続けて足を運ぼうと思っていたのですが、

今回の急な訃報となり、

それが叶わなくなったことは非常に残念です。

心からお悔やみ申し上げます。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

明日月曜日まで夏季の休診期間になります。

ご迷惑をお掛けしますがご了承下さい。

休みの日は趣味の話題です。

今日は先日亡くなった小演劇の鬼才、

ナカゴーの鎌田順也さんを偲びます。

鎌田順也さんは小劇場演劇の歴史に残る怪人で、

その唯一無二のシュールで破天荒な世界は、

強い中毒性を持って多くの観客に衝撃を与えました。

鎌田さんの作品に最初に接したのは2013年で、

野鳩との合同公演でした。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2013-01-20

この時はナカゴーのことは良く知らなかったので、

出演もされた鎌田さんの、

強烈なキャラクターに衝撃を受けました。

何と言うか、演技も風貌もキャラクターも、

尋常ではありませんでした。

作品自体は何かモヤモヤした仕上がりで、

あまり感心しなかったのですが、

鎌田さんの強烈なキャラクターに魅せられて、

それからナカゴーの舞台に足を運ぶようになりました。

翌2014年には3本のナカゴーの作品に足を運びました。

「ノット・アナザー・ティーン・ムービー」

、https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2014-06-29

「ベネディクトたち」

、https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2014-09-13

「森」

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2014-10-25、

の3本です。

最初の2つの作品は、

誰でも借りられる公共の会議室のような場所で、

照明やセット、小道具なども、

殆どなく上演されたもので、

ナカゴーの作品の多くは、

そうした場所で上演されています。

僕は俳優としての鎌田さんに魅せられたのですが、

「ノット・アナザー・ティーン・ムービー」にチラと出演して以降、

一度も舞台に登場することはありませんでした。

ナカゴーを代表する怪優と言えば篠原正明さんで、

「ベネディクトたち」で彼が演じた、

超人であるのかただの変態であるのか、

判別不明の奇怪なキャラクターは、

その圧倒的な体技と共に強烈に心に刻まれました。

「森」は近藤芳正さんが小劇場4組の芝居をそれぞれ演じる、

という青山円形劇場の企画公演で、

そこで2人のサラリーマンが、

口裂け女の大群に襲われるという短編が演じられました。

ただ単に次々と口裂け女が襲って来て、

それを次々とハンマーで叩いて撃退する、

というだけの話なのですが、

それが無性に面白くて、

少し危険な味わいもあって、

抜群に感銘を受けました。

馬鹿馬鹿しくも凄いお芝居でした。

この時初めて、まともな劇場で、

音効やセット、照明効果も備わった、

鎌田さんの芝居を鑑賞したのですが、

矢張り会議室で蛍光灯の明かりの下で観るのとは、

数段上の感銘がありました。

2015年にはナカゴー以外の新しいユニット旗揚げされました。

それがほりぶんで、

登場するのは基本的に全て女性で、

それもワンピースを着ている、という変な拘りです。

その旗揚げ公演「とらわれた夏」に足を運びました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2015-02-07

2016年には久しぶりのナカゴーの本公演、

「いわば堀船」が上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2016-07-10-3

ピザ屋の店員が見えない壁と戦うという話で、

その破天荒な迫力はさすがナカゴーという感じでしたが、

矢張り会議室での上演が物足りなさを感じさせました。

2017年には、

ほりぶんの第3回公演の「得て」に足を運びました。

これはビデオを活用した「リング」のパロディのようなお芝居で、

小劇場での公演で音響や照明効果もあり、

内容的にはやや保守的な感じがしましたが、

舞台自体の出来はそれまでにない高レベルのものでした。

同年には

ナカゴー特別劇場と題された「地元のノリ」、

と題された作品が上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2017-09-03

これは個人的には僕の観た鎌田さんの作品で、

最も好きな1本でした。

人間の振りをしている河童の話なのですが、

最初は人間として登場した人物達が、

実は河童であったことが次々と明らかになり、

そこに更に別の怪物まで登場して、

演劇版妖怪大戦争のような、

壮絶で爽快で奇怪な物語が、

波乱万丈に展開される傑作です。

もとは演舞ゼミナールの卒業公演だった作品なので、

新人主体の座組でしたが、

ナカゴーの怪人、篠原正明さんが特別出演的に加わり、

大いに気を吐いていました。

同年にはほりぶんの第4回公演「牛久沼」も上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2017-10-22

こちらも牛久沼の鰻を巡る怪女優達による大攻防戦で、

壮絶なロマネスク的大風呂敷の世界に魅了されました。

更に同年にナカゴーの本公演として、

「ていで」という作品が上演されたのですが、

これは小津安二郎的家庭劇で、

最初にあらすじを全て説明してしまう、

という不思議な作品でした。

それ以降多くの作品で鎌田さんは最初にあらすじを、

オチを含めて説明してしまう、

という手法を取るようになります。

2018年には、

ナカゴーの本公演として、

「まだ出会っていないだけ」という作品が上演され、

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2018-07-29-4

ほりぶん第6回公演として、

「牛久沼3」も上演されました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2018-09-24

ただ、本公演は「ていで」と同じように、

最初にあらすじを公開してしまう家庭劇のスタイルで、

もっとシュールで破天荒な世界を期待していた、

以前のナカゴーマニアとしては、

やや納得のいかない思いがありました。

それで2019年には、

ナカゴーの作品には足を運ぶことはありませんでした。

それからコロナ禍もあって多くの公演が中止となり、

2022年に紀伊国屋ホールで上演された、

ほりぶん第9回公演「かたとき」が、

僕が最後に観た鎌田さんの作品となりました。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2022-02-27

これはきたろうさんや又吉直樹さんが客演するという、

ほりぶんの公演の豪華特別編というべき作品で、

最初にあらすじを説明する家庭劇、

というスタイルは一貫していました。

これを良いきっかけとして、

これからまた鎌田さんのお芝居に、

続けて足を運ぼうと思っていたのですが、

今回の急な訃報となり、

それが叶わなくなったことは非常に残念です。

心からお悔やみ申し上げます。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

ゴキブリコンビナート第37回公演「痙攣!瘡蓋定食」 [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

日本に残る最後のアングラ、

ゴキブリコンビナートの新作公演が、

先日まで川口某所で上演されました。

以前も一度上演場所になった幹線道路沿いの、

スタジオとして使用されている倉庫で、

70分ほどのゴキブリコンビナート流ミュージカルの上演です。

隣に歴史のあるパチンコ店があって、

ネオンサインがとても怪しげで良い雰囲気です。

昔の「悪魔のモーテル」などのスプラッター映画の舞台のようで、

うっかり入ると出られれなくなるような怖さのある、

良い意味で「殺伐とした」場所です。

今回は猛暑の中での上演で、

午後3時からだったのですが、

勿論エアコンなどない空間を密閉しているので、

「熱中症製造工場」のような凄まじい環境での観劇でした。

具合が悪くなって途中で運び出される方もいましたが、

僕自身も正直30分くらいで酸欠のような状態となり、

意識が飛ばないように最後まで何とか耐えた、

という感じでした。

後半で糞便の臭いがするスプレーが撒かれるのですね。

あれはきつかったよね。

幾ら危険でも汚くても、それはそれでOKなのですが、

意識が飛びそうな準熱中症状態で、

臭いにおいを嗅がされるのが、

どれだけ辛いか身に沁みました。

あれだけでは今後は止めて欲しいと思います。

それでもスタッフは終始客の状態を目配りしていて、

速やかに個別対応しているのはさすがでした。

大きな問題なく無事公演は終了したようですから、

それはもう何よりだったと思います。

今回の作品はほぼほぼいつも通りのテイストであったのですが、

ここ最近ではかなり内容的にも、

演出的にも尖っていたと思いました。

奔流の如く観客の上に水は降り注ぎ、

大きな花火もほぼ客席に向けられていました。

ラストシーンの血肉をおかずにした凄まじい食事風景は、

ちょっと正視に耐えがたい凄味がありましたが、

そこまでの4人のメインキャラの人生のあり様が、

ラストの修羅場に結実していると言う点に、

Drエクアドルさんの劇作の冴えが感じられたのです。

最近のゴキブリコンビナートの作品の中では、

大好物の密室の迷路演劇を除外すれば、

最も見応えのあった1本で、

最近は足を運ぶのも少し疲れ気味ではあったのですが、

次回も是非参加したいと思いました。

頑張って下さい。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

日本に残る最後のアングラ、

ゴキブリコンビナートの新作公演が、

先日まで川口某所で上演されました。

以前も一度上演場所になった幹線道路沿いの、

スタジオとして使用されている倉庫で、

70分ほどのゴキブリコンビナート流ミュージカルの上演です。

隣に歴史のあるパチンコ店があって、

ネオンサインがとても怪しげで良い雰囲気です。

昔の「悪魔のモーテル」などのスプラッター映画の舞台のようで、

うっかり入ると出られれなくなるような怖さのある、

良い意味で「殺伐とした」場所です。

今回は猛暑の中での上演で、

午後3時からだったのですが、

勿論エアコンなどない空間を密閉しているので、

「熱中症製造工場」のような凄まじい環境での観劇でした。

具合が悪くなって途中で運び出される方もいましたが、

僕自身も正直30分くらいで酸欠のような状態となり、

意識が飛ばないように最後まで何とか耐えた、

という感じでした。

後半で糞便の臭いがするスプレーが撒かれるのですね。

あれはきつかったよね。

幾ら危険でも汚くても、それはそれでOKなのですが、

意識が飛びそうな準熱中症状態で、

臭いにおいを嗅がされるのが、

どれだけ辛いか身に沁みました。

あれだけでは今後は止めて欲しいと思います。

それでもスタッフは終始客の状態を目配りしていて、

速やかに個別対応しているのはさすがでした。

大きな問題なく無事公演は終了したようですから、

それはもう何よりだったと思います。

今回の作品はほぼほぼいつも通りのテイストであったのですが、

ここ最近ではかなり内容的にも、

演出的にも尖っていたと思いました。

奔流の如く観客の上に水は降り注ぎ、

大きな花火もほぼ客席に向けられていました。

ラストシーンの血肉をおかずにした凄まじい食事風景は、

ちょっと正視に耐えがたい凄味がありましたが、

そこまでの4人のメインキャラの人生のあり様が、

ラストの修羅場に結実していると言う点に、

Drエクアドルさんの劇作の冴えが感じられたのです。

最近のゴキブリコンビナートの作品の中では、

大好物の密室の迷路演劇を除外すれば、

最も見応えのあった1本で、

最近は足を運ぶのも少し疲れ気味ではあったのですが、

次回も是非参加したいと思いました。

頑張って下さい。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

デヴィッド・ヘア「ストレイト・ライン・クレイジー」(2023年燐光群上演版) [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は院長の石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

イギリスの社会派演劇の大家デヴィット・ヘアが、

2022年に初演した新作「ストレイト・ライン・クレイジー」が、

今下北沢のスズナリで上演されています。

劇団の創立40周年記念公演です。

これはアメリカで公共事業を推し進め、

多くの高速道路を建設した、

ニューヨークの行政官ロバート・モーゼスを、

主人公とした作品です。

前半と後半の2つのパートに分かれ、

前半では1920年代に最初のハイウェイの建設を、

裕福な地主達の反発と戦って成し遂げる様を描き、

後半は1950年代に今度はマンハッタンを分断する高速道路を計画して、

住民運動の反対などに遭い、

失敗する姿を描きます。

これは物凄く面白かったですよ。

戯曲が何と言っても素晴らしいですよね。

アメリカの社会意識の変遷と、

所謂リベラルと中産階級の勝利を描いているのですが、

単純にそれだけの作品ではなくて、

当然その後の反動やトランプの出現なども踏まえた上で、

正義も敵も時代によって変わってゆく、

という人間と時間と社会の不思議さの奥へ切り込んでいます。

構成も素晴らしいですし、

人物描写が魅力的で深いのですね。

主人公はまあ現在の評価においては、

「悪党」なんですね。

でも、過去には「偉人」としての評価もあったのです。

その正反対の評価を矛盾なく、

1人の人間の造形の中に浮かび上がらせていて、

結果として人間というものの魅力と不思議とに帰着しています。

これぞ芝居というものですよね。

素晴らしいと思います。

坂手洋二さんの演出が、

また翻訳劇の何たるかを知り尽くした的確なもので、

この異国の戯曲を見事に日本人の観客が理解出来るように、

演劇的に翻訳している作業に感銘を受けました。

奥行のあるシンプルなセット、

舞台装置はほぼなく、

机などの具体物を少し置くだけなのですが、

それが却って観客の想像力を刺激して、

その素晴らしい台詞劇の魅力に浸ることを手助けしています。

オープニングとラスト以外、

殆ど照明の変化もなく、音効もありません。

キャストも戯曲の勘所をしっかり理解した芝居で好ましく、

特に大西孝洋さんのモーゼスと、

森尾舞さんのフィヌーラの熱演は心に残りました。

唯一黒人の若い女性が登場するのですが、

ほぼほぼ普通の衣装とメイクで演技をして、

台詞のみで「黒人」ということが分かるというのが、

正直苦しいな、と感じました。

これは少し前であれば、ドーランで顔を黒く塗ったと思うのですが、

今はそうした演出が適切ではない、とされているので、

この役のみアフリカ系の人種の役者さんが演じるのも、

翻訳劇としては難しいですし、

どうしてもこうしたことになってしまいます。

今後は人種がテーマとなるような演劇については、

翻訳劇の上演は難しいのかも知れません。

正直もっとお金を掛けた舞台としても、

こうした台詞劇を観てみたいな、という思いもあるのですが、

今回の上演は小劇場の気概を感じる素晴らしいもので、

さすが燐光群という思いで劇場を後にすることが出来ました。

もし、良質の芝居を今観たい、というお気持ちの方がいれば、

これはもう是非にとお勧めしたいと思います。

台詞劇の傑作です。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は院長の石原が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

イギリスの社会派演劇の大家デヴィット・ヘアが、

2022年に初演した新作「ストレイト・ライン・クレイジー」が、

今下北沢のスズナリで上演されています。

劇団の創立40周年記念公演です。

これはアメリカで公共事業を推し進め、

多くの高速道路を建設した、

ニューヨークの行政官ロバート・モーゼスを、

主人公とした作品です。

前半と後半の2つのパートに分かれ、

前半では1920年代に最初のハイウェイの建設を、

裕福な地主達の反発と戦って成し遂げる様を描き、

後半は1950年代に今度はマンハッタンを分断する高速道路を計画して、

住民運動の反対などに遭い、

失敗する姿を描きます。

これは物凄く面白かったですよ。

戯曲が何と言っても素晴らしいですよね。

アメリカの社会意識の変遷と、

所謂リベラルと中産階級の勝利を描いているのですが、

単純にそれだけの作品ではなくて、

当然その後の反動やトランプの出現なども踏まえた上で、

正義も敵も時代によって変わってゆく、

という人間と時間と社会の不思議さの奥へ切り込んでいます。

構成も素晴らしいですし、

人物描写が魅力的で深いのですね。

主人公はまあ現在の評価においては、

「悪党」なんですね。

でも、過去には「偉人」としての評価もあったのです。

その正反対の評価を矛盾なく、

1人の人間の造形の中に浮かび上がらせていて、

結果として人間というものの魅力と不思議とに帰着しています。

これぞ芝居というものですよね。

素晴らしいと思います。

坂手洋二さんの演出が、

また翻訳劇の何たるかを知り尽くした的確なもので、

この異国の戯曲を見事に日本人の観客が理解出来るように、

演劇的に翻訳している作業に感銘を受けました。

奥行のあるシンプルなセット、

舞台装置はほぼなく、

机などの具体物を少し置くだけなのですが、

それが却って観客の想像力を刺激して、

その素晴らしい台詞劇の魅力に浸ることを手助けしています。

オープニングとラスト以外、

殆ど照明の変化もなく、音効もありません。

キャストも戯曲の勘所をしっかり理解した芝居で好ましく、

特に大西孝洋さんのモーゼスと、

森尾舞さんのフィヌーラの熱演は心に残りました。

唯一黒人の若い女性が登場するのですが、

ほぼほぼ普通の衣装とメイクで演技をして、

台詞のみで「黒人」ということが分かるというのが、

正直苦しいな、と感じました。

これは少し前であれば、ドーランで顔を黒く塗ったと思うのですが、

今はそうした演出が適切ではない、とされているので、

この役のみアフリカ系の人種の役者さんが演じるのも、

翻訳劇としては難しいですし、

どうしてもこうしたことになってしまいます。

今後は人種がテーマとなるような演劇については、

翻訳劇の上演は難しいのかも知れません。

正直もっとお金を掛けた舞台としても、

こうした台詞劇を観てみたいな、という思いもあるのですが、

今回の上演は小劇場の気概を感じる素晴らしいもので、

さすが燐光群という思いで劇場を後にすることが出来ました。

もし、良質の芝居を今観たい、というお気持ちの方がいれば、

これはもう是非にとお勧めしたいと思います。

台詞劇の傑作です。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

NODA・MAP「兎、波を走る」 [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は祝日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

NODA・MAPの本公演として、

野田秀樹さんの新作「兎、波を走る」が今上演されています。

2021年の「フェイクスピア」が非常に素晴らしい作品で、

とても感銘を受けたのですが、

その時と同じ髙橋一生さんの主演で、

今回もとても楽しみに出掛けました。

結果は、うーん、今回は失敗かな、

というように感じました。

「桜の園」ならぬ閉演間近の遊園地を舞台に、

不思議の国のアリスをモチーフにした、

おもちゃ箱をひっくり返したような物語の展開する前半は、

初期の遊眠社を彷彿とさせる楽しさで、

懐かしい思いで観ていたのですが、

後半ある社会的事件の話であったことが明らかになると、

かなり重いドラマが続き、

前半の軽快さは完全に吹き飛んでしまいました。

その後は同じ話を延々と繰り返すような感じになり、

そのままモヤモヤしたまま救いのないラストを迎えて終わりました。

もとよりこのテーマを扱って、

明るいラストにはなりようがないのですが、

良い時の野田秀樹さんの劇作では、

前半のお遊びに過ぎなかったようなディテールや言葉遊びが、

後半になって別個の意味を持って立ち上がり、

前半のディテールはそのままに、

全く別の風景が浮かび上がるのですが、

今回の作品では後半になるともう前半とは別の世界の話になって、

前半のディテールもむしろ邪魔な感じしかありませんでした。

この辺りのバランスに、

今回は問題があったような気がします。

それから決めの台詞の1つとして、

「もうそう」と「もうそうするしか」という言葉遊びがあるのですが、

これ「小指の思い出」と一緒ですよね。

ちょっと芸が無さすぎると感じましたし、

「不思議の国」が「かの国」になるのも、

あまりに捻りがなくてちょっと脱力する感がありました。

個人的には野田さんの劇作は、

その軽さや幼児性に特徴があるので、

勿論社会的な事件や重いテーマを扱って悪いということはないのですが、

今回のテーマは野田戯曲の作劇対象としては重すぎて、

対応が難しかったように感じました。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は祝日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

NODA・MAPの本公演として、

野田秀樹さんの新作「兎、波を走る」が今上演されています。

2021年の「フェイクスピア」が非常に素晴らしい作品で、

とても感銘を受けたのですが、

その時と同じ髙橋一生さんの主演で、

今回もとても楽しみに出掛けました。

結果は、うーん、今回は失敗かな、

というように感じました。

「桜の園」ならぬ閉演間近の遊園地を舞台に、

不思議の国のアリスをモチーフにした、

おもちゃ箱をひっくり返したような物語の展開する前半は、

初期の遊眠社を彷彿とさせる楽しさで、

懐かしい思いで観ていたのですが、

後半ある社会的事件の話であったことが明らかになると、

かなり重いドラマが続き、

前半の軽快さは完全に吹き飛んでしまいました。

その後は同じ話を延々と繰り返すような感じになり、

そのままモヤモヤしたまま救いのないラストを迎えて終わりました。

もとよりこのテーマを扱って、

明るいラストにはなりようがないのですが、

良い時の野田秀樹さんの劇作では、

前半のお遊びに過ぎなかったようなディテールや言葉遊びが、

後半になって別個の意味を持って立ち上がり、

前半のディテールはそのままに、

全く別の風景が浮かび上がるのですが、

今回の作品では後半になるともう前半とは別の世界の話になって、

前半のディテールもむしろ邪魔な感じしかありませんでした。

この辺りのバランスに、

今回は問題があったような気がします。

それから決めの台詞の1つとして、

「もうそう」と「もうそうするしか」という言葉遊びがあるのですが、

これ「小指の思い出」と一緒ですよね。

ちょっと芸が無さすぎると感じましたし、

「不思議の国」が「かの国」になるのも、

あまりに捻りがなくてちょっと脱力する感がありました。

個人的には野田さんの劇作は、

その軽さや幼児性に特徴があるので、

勿論社会的な事件や重いテーマを扱って悪いということはないのですが、

今回のテーマは野田戯曲の作劇対象としては重すぎて、

対応が難しかったように感じました。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。