ファン・ディエゴ・フローレス テノール・コンサート(2024年NBS招聘) [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診ですが、

終日レセプト作業の予定です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

超絶的なコロラトゥーラの技術と、

その卓越した表現力とカリスマ性とで、

ロッシーニ歌いとして世界を席巻したスターテノール、

ファン・ディエゴ・フローレスが、

2022年に引き続いて、

リサイタルで来日しました。

僕は最初にボローニャ歌劇場の2002年来日公演で、

「セビリアの理髪師」を歌ったのを聴いて、

そのラストの大アリアを含めた見事な歌唱に、

びっくり仰天しました。

その後2006年に同じボローニャ歌劇場の「連帯の娘」でも来日し、

その時は来日全公演に足を運びました。

時にハイDまで至る超高音を見事に響かせ、

有名なアリアでは全公演でアンコールも歌いました。

来日としてはこの時が絶頂期と言って良いと思います。

その後2011年は来日予定が震災のためにキャンセルとなり

次の来日は2019年のフジテレビ関係の招聘したリサイタルでした。

その間にかなりベルカント主体に歌うレパートリーをシフトさせていたので、

その点の危惧はあったのですが、

その声には以前の輝かしさはなく、

「声を張り上げて歌う」普通のベルカントテノールになっていました。

その後NBSの招聘で2022年にもリサイタルを開きましたが、

アンコールの「連帯の娘」で少し踏ん張ってくれたものの、

矢張りその声の変化は否めませんでした。

今回のリサイタルは、

前半はロッシーニも歌い、

モーツァルトも歌ってくれたのですが、

声質はもう明らかにコロラトゥーラのものではなく、

ヴェルディやプッチーニを主なレパートリーとする、

中音域を主体に声を張り上げて歓声を浴びるような、

僕にはあまり興味が沸かないタイプの歌手に変貌していました。

あの輝かしい高音と完璧なアジリタの技巧が、

失われてしまったことは本当に切ないのですが、

それはもう仕方のないことなのかも知れません。

超高音を大切にする歌手もいる一方で、

演じられる役柄を自分の年齢による声質の変化に合わせて、

変えていくような歌手もいるからです。

ただ、フローレスはロッシーニ歌いとしては、

ここ20年くらい特別な存在であったので、

1人のファンとしてはとても切ない思いではあるのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診ですが、

終日レセプト作業の予定です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

超絶的なコロラトゥーラの技術と、

その卓越した表現力とカリスマ性とで、

ロッシーニ歌いとして世界を席巻したスターテノール、

ファン・ディエゴ・フローレスが、

2022年に引き続いて、

リサイタルで来日しました。

僕は最初にボローニャ歌劇場の2002年来日公演で、

「セビリアの理髪師」を歌ったのを聴いて、

そのラストの大アリアを含めた見事な歌唱に、

びっくり仰天しました。

その後2006年に同じボローニャ歌劇場の「連帯の娘」でも来日し、

その時は来日全公演に足を運びました。

時にハイDまで至る超高音を見事に響かせ、

有名なアリアでは全公演でアンコールも歌いました。

来日としてはこの時が絶頂期と言って良いと思います。

その後2011年は来日予定が震災のためにキャンセルとなり

次の来日は2019年のフジテレビ関係の招聘したリサイタルでした。

その間にかなりベルカント主体に歌うレパートリーをシフトさせていたので、

その点の危惧はあったのですが、

その声には以前の輝かしさはなく、

「声を張り上げて歌う」普通のベルカントテノールになっていました。

その後NBSの招聘で2022年にもリサイタルを開きましたが、

アンコールの「連帯の娘」で少し踏ん張ってくれたものの、

矢張りその声の変化は否めませんでした。

今回のリサイタルは、

前半はロッシーニも歌い、

モーツァルトも歌ってくれたのですが、

声質はもう明らかにコロラトゥーラのものではなく、

ヴェルディやプッチーニを主なレパートリーとする、

中音域を主体に声を張り上げて歓声を浴びるような、

僕にはあまり興味が沸かないタイプの歌手に変貌していました。

あの輝かしい高音と完璧なアジリタの技巧が、

失われてしまったことは本当に切ないのですが、

それはもう仕方のないことなのかも知れません。

超高音を大切にする歌手もいる一方で、

演じられる役柄を自分の年齢による声質の変化に合わせて、

変えていくような歌手もいるからです。

ただ、フローレスはロッシーニ歌いとしては、

ここ20年くらい特別な存在であったので、

1人のファンとしてはとても切ない思いではあるのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

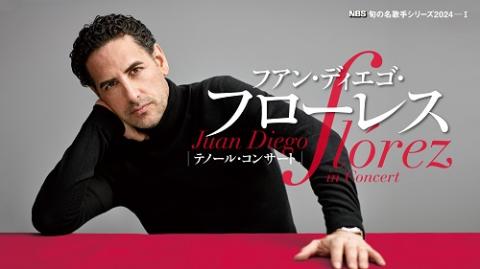

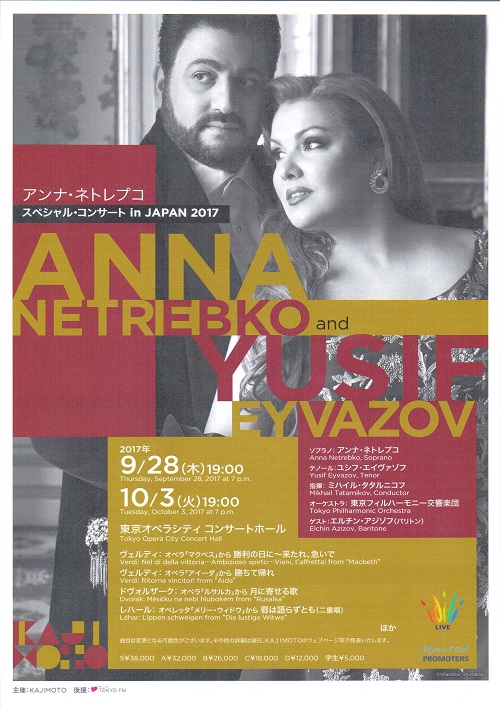

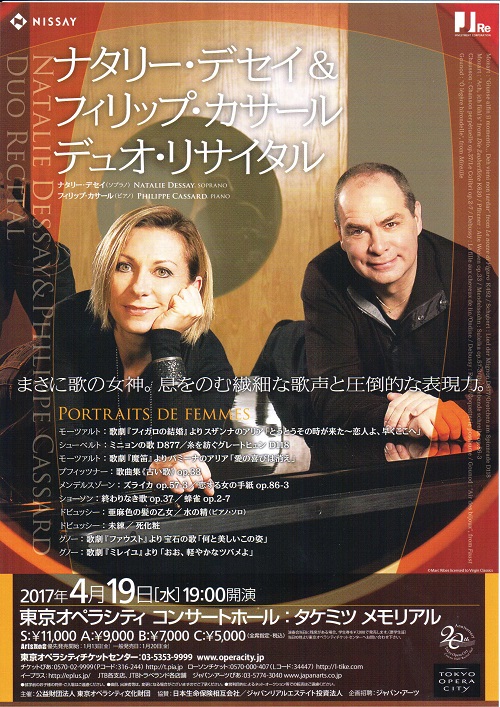

ナタリー・デセイ & フィリップ・カサール デュオリサイタル(2022年11月9日) [コロラトゥーラ]

明けましておめでとうございます。

北品川藤クリニックの石原です。

クリニックは年末年始の休診中です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

僕の絶対的な歌姫であるデセイ様が、

2017年以来となる来日公演を2022年に行いました。

今回は11月6日に名古屋、9日に東京の2日のみ。

両日とも行きたいなあとは思ったのですが、

結果的には登場の公演のみに足を運びました。

ナタリー・デセイ様は、

フランスのコロラトゥーラソプラノ歌手で、

僕にとっては唯一無二の特別な存在です。

彼女の存在こそが僕にとっての藝術そのもので、

目の前で僕のために歌ってくれたら、

死んでも良いと本気で思いました。

デセイ様の初来日は2004年の9月で、

この時は東京ではオペラシティのコンサートホールで2回の公演を行い、

その2回ともに足を運びました。

この時は本当に素晴らしくて、

未だにこの時を超える感動を、

コンサートにおいて味わったことはありません。

デセイ様の全盛期は、

実際にはそれより数年くらいは前でしたから、

何故こんな素晴らしいものがこの世にあって、

同時代に生きていたにも関わらず、

そのことに気付かずに無為に過ごしてしまったのだろうと思うと、

身もだえのするような後悔を味わったのです。

この時に頑張り過ぎたという訳でもないのでしょうが、

日本公演後すぐに再び咽喉の調子を崩して休養し、

日本にはその数年後に来日しました。

その時は東京で3回のリサイタルを開き、

勿論その全公演に足を運びました。

毎回サイン会にも並びました。

ただ、この時は調子は今一つだったんですよね。

初回のような感動はありませんでした。

2010年に今度はオペラで待望の来日がありました。

「椿姫」で東京で3回の公演があり、

この時も勿論3回とも足を運びました。

2012年にマリインスキー歌劇場管弦楽団のコンサートのゲストで、

サントリーホールで1日のみ、

「ランメルモールのルチア」の演奏会形式の舞台に立ちました。

これも本当に良かったですね。

まさかこの時期に、日本でルチアを歌ってくれるとは、

とても思わなかったので、

本当に感銘を受けましたし、出来も抜群でした。

そしてその翌年の2013年、

デセイ様はオペラからは引退します。

その後は今回と同じように、

ピアニストとペアを組んでの、

歌曲中心のリサイタルのみでの来日となりました。

新型コロナ前に2回の来日があり、

コロナで1回中止になって、

今回は5年ぶりの来日となりました。

今回は前半がモーツァルトで、

コンサートアリアを含むアリア集。

後半はフランスの歌曲と小アリアという感じのプログラムです。

これはね、

デセイ様が最初に有名になって、

ヨーロッパを廻った時のリサイタルが、

モーツァルトのアリア集だったんですね。

そして、コンサートアリア集のCDも、

かなり初期に出しているのです。

つまり、原点回帰という感じのプログラム。

前半が好きか後半が好きかは、

かなり好みが分かれるところがあると思うのですが、

個人的には前半のモーツァルトが最高で、

最初の第一声を聴いただけで、

その深みのある美しさに陶然とする気分になりましたし、

咽喉の調子もこの10年では最も今回が良好で、

2回目の来日以降デセイ様を苦しめてきた、

咽喉が引っ掛かって声がブツ切れになるようなところが、

殆ど見られませんでした。

デセイ様のかつての代名詞は、

超高速のアジリタと超高音ですが、

残念ながら最盛期と比較すれば、

高音は出なくなりましたし、

アジリタのスピードも落ちました。

しかし、その豊饒な音色の繊細さと、

持続するピアニシモの虚空に溶けて行くような感触、

歌のトータルなフォルムの美しさは、

それを補って余り得るもので、

オペラ引退後のデセイ様のリサイタルの中では、

今回が最も完成度が高く、

感銘を受けた一夜でした。

これからも是非来日を重ねて欲しいと思いますし、

何を置いても駆けつけたいと思います。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い新春をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

クリニックは年末年始の休診中です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

僕の絶対的な歌姫であるデセイ様が、

2017年以来となる来日公演を2022年に行いました。

今回は11月6日に名古屋、9日に東京の2日のみ。

両日とも行きたいなあとは思ったのですが、

結果的には登場の公演のみに足を運びました。

ナタリー・デセイ様は、

フランスのコロラトゥーラソプラノ歌手で、

僕にとっては唯一無二の特別な存在です。

彼女の存在こそが僕にとっての藝術そのもので、

目の前で僕のために歌ってくれたら、

死んでも良いと本気で思いました。

デセイ様の初来日は2004年の9月で、

この時は東京ではオペラシティのコンサートホールで2回の公演を行い、

その2回ともに足を運びました。

この時は本当に素晴らしくて、

未だにこの時を超える感動を、

コンサートにおいて味わったことはありません。

デセイ様の全盛期は、

実際にはそれより数年くらいは前でしたから、

何故こんな素晴らしいものがこの世にあって、

同時代に生きていたにも関わらず、

そのことに気付かずに無為に過ごしてしまったのだろうと思うと、

身もだえのするような後悔を味わったのです。

この時に頑張り過ぎたという訳でもないのでしょうが、

日本公演後すぐに再び咽喉の調子を崩して休養し、

日本にはその数年後に来日しました。

その時は東京で3回のリサイタルを開き、

勿論その全公演に足を運びました。

毎回サイン会にも並びました。

ただ、この時は調子は今一つだったんですよね。

初回のような感動はありませんでした。

2010年に今度はオペラで待望の来日がありました。

「椿姫」で東京で3回の公演があり、

この時も勿論3回とも足を運びました。

2012年にマリインスキー歌劇場管弦楽団のコンサートのゲストで、

サントリーホールで1日のみ、

「ランメルモールのルチア」の演奏会形式の舞台に立ちました。

これも本当に良かったですね。

まさかこの時期に、日本でルチアを歌ってくれるとは、

とても思わなかったので、

本当に感銘を受けましたし、出来も抜群でした。

そしてその翌年の2013年、

デセイ様はオペラからは引退します。

その後は今回と同じように、

ピアニストとペアを組んでの、

歌曲中心のリサイタルのみでの来日となりました。

新型コロナ前に2回の来日があり、

コロナで1回中止になって、

今回は5年ぶりの来日となりました。

今回は前半がモーツァルトで、

コンサートアリアを含むアリア集。

後半はフランスの歌曲と小アリアという感じのプログラムです。

これはね、

デセイ様が最初に有名になって、

ヨーロッパを廻った時のリサイタルが、

モーツァルトのアリア集だったんですね。

そして、コンサートアリア集のCDも、

かなり初期に出しているのです。

つまり、原点回帰という感じのプログラム。

前半が好きか後半が好きかは、

かなり好みが分かれるところがあると思うのですが、

個人的には前半のモーツァルトが最高で、

最初の第一声を聴いただけで、

その深みのある美しさに陶然とする気分になりましたし、

咽喉の調子もこの10年では最も今回が良好で、

2回目の来日以降デセイ様を苦しめてきた、

咽喉が引っ掛かって声がブツ切れになるようなところが、

殆ど見られませんでした。

デセイ様のかつての代名詞は、

超高速のアジリタと超高音ですが、

残念ながら最盛期と比較すれば、

高音は出なくなりましたし、

アジリタのスピードも落ちました。

しかし、その豊饒な音色の繊細さと、

持続するピアニシモの虚空に溶けて行くような感触、

歌のトータルなフォルムの美しさは、

それを補って余り得るもので、

オペラ引退後のデセイ様のリサイタルの中では、

今回が最も完成度が高く、

感銘を受けた一夜でした。

これからも是非来日を重ねて欲しいと思いますし、

何を置いても駆けつけたいと思います。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い新春をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

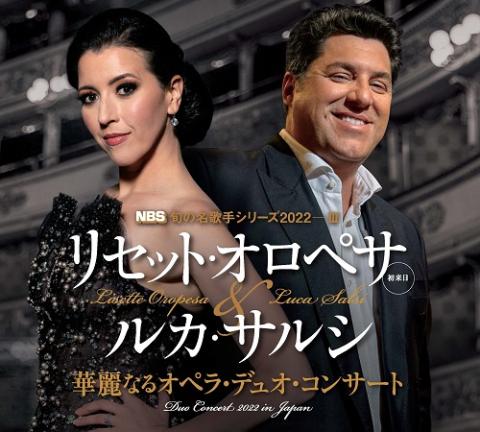

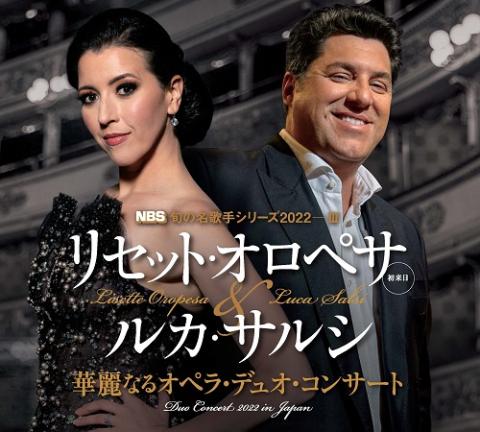

リセット・オロペサ&ルカ・サルシ 華麗なるオペラ・デュオ・コンサート [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前午後とも須田医師が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

アメリカの気鋭のコロラトゥーラ、

リセット・オロペサと、

イタリアのバリトン、ルカ・サルシのテデュオコンサートを、

聴きに行きました。

コロナ禍で海外のアーティストが来日する機会は、

殆どなくなっていましたが、

漸く最近になって、

海外の歌手の来日コンサートが企画され、

そのまま実現するようになって来ました。

こうしたリサイタルを聴きに行くのは、

もう4年ぶりくらいになります。

今回は非常に良かったですね。

生で良いコロラトゥーラを、

10年ぶりくらいに聴いた、という感じ。

若手実力派みたいな触れ込みで、

実際にはあまり活躍していなかったり、

二線級だったり、もう盛りをすっかり過ぎていたり、

ということも多いのですが、

今回の2人は間違いなく今が旬という感じで、

抜群というレベルには達していないかな、という気はしますが、

素晴らしい歌声を聞かせてくれました。

オロペサは音域も広く、

アジリタの廻しもなかなかです。

超高音がバシッと出る、

というところまではいかないのですが、

高音域も安定して声が前に飛ぶのはさすがです。

ビジュアルも写真の通りで、

表現力も豊かですから、

久しぶりに堪能させられました。

プログラムはまあ、

人気曲を一杯並べたという感じで、

「椿姫」もあれば「ルチア」もあって、

アンコールにはロッシーニの二重唱も歌いました。

正直狂乱の場はやや力不足という感じでしたが、

アンコールのロッシーニは、

力の抜けた歌唱で最良だったと思います。

来年はオペラの引っ越し公演も予定となっていますが、

どうなのでしょうか?

完全に元通りとはならないかな、という気もするのですが、

過度に期待は持つことなく、

なるべく良い歌がまた聴ける世の中を期待したいと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前午後とも須田医師が外来を担当する予定です。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

アメリカの気鋭のコロラトゥーラ、

リセット・オロペサと、

イタリアのバリトン、ルカ・サルシのテデュオコンサートを、

聴きに行きました。

コロナ禍で海外のアーティストが来日する機会は、

殆どなくなっていましたが、

漸く最近になって、

海外の歌手の来日コンサートが企画され、

そのまま実現するようになって来ました。

こうしたリサイタルを聴きに行くのは、

もう4年ぶりくらいになります。

今回は非常に良かったですね。

生で良いコロラトゥーラを、

10年ぶりくらいに聴いた、という感じ。

若手実力派みたいな触れ込みで、

実際にはあまり活躍していなかったり、

二線級だったり、もう盛りをすっかり過ぎていたり、

ということも多いのですが、

今回の2人は間違いなく今が旬という感じで、

抜群というレベルには達していないかな、という気はしますが、

素晴らしい歌声を聞かせてくれました。

オロペサは音域も広く、

アジリタの廻しもなかなかです。

超高音がバシッと出る、

というところまではいかないのですが、

高音域も安定して声が前に飛ぶのはさすがです。

ビジュアルも写真の通りで、

表現力も豊かですから、

久しぶりに堪能させられました。

プログラムはまあ、

人気曲を一杯並べたという感じで、

「椿姫」もあれば「ルチア」もあって、

アンコールにはロッシーニの二重唱も歌いました。

正直狂乱の場はやや力不足という感じでしたが、

アンコールのロッシーニは、

力の抜けた歌唱で最良だったと思います。

来年はオペラの引っ越し公演も予定となっていますが、

どうなのでしょうか?

完全に元通りとはならないかな、という気もするのですが、

過度に期待は持つことなく、

なるべく良い歌がまた聴ける世の中を期待したいと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

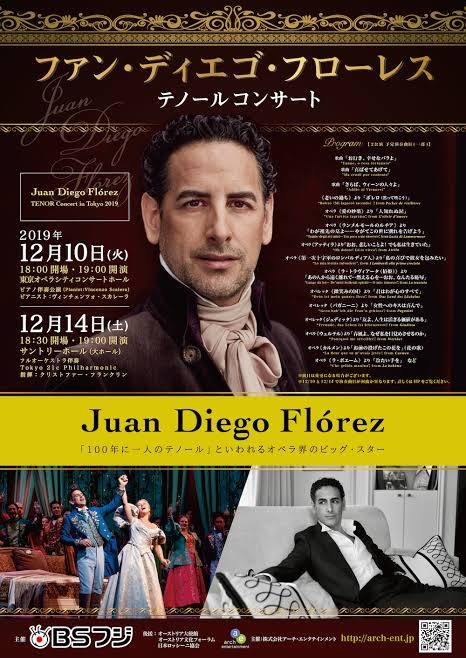

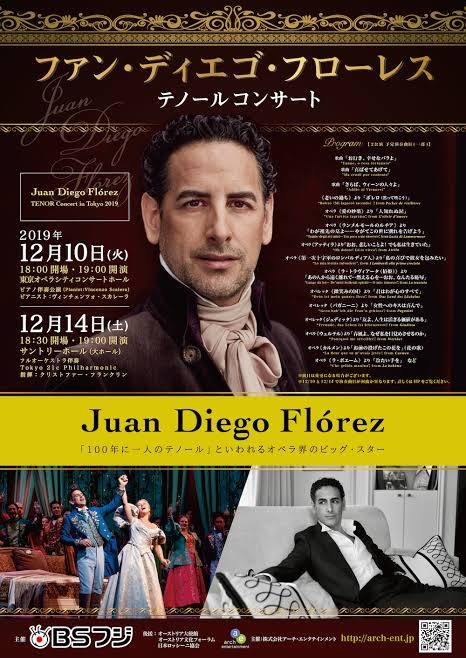

ファン・ディエゴ・フローレス テノールコンサート(2019) [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前午後とも石原が外来を担当します。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

2019年の12月に世界で最も人気のあるテノール歌手の1人、

ファン・ディエゴ・フローレスが来日して、

東京では場所を変えて2日間のコンサートを開催しました。

まさに待望の来日です。

フローレスは長くロッシーニの、

アジリタなどの装飾技巧を駆使する歌唱における第一人者で、

「セビリアの理髪師」のラストのテノールの大アリアなど、

その歌唱の困難さやアリアの長さから、

カットされることが通例であった多くの難アリアを復活させ、

ロッシーニやバロックオペラなどの歌唱を一変させました。

レジェ―ロという、

テノールでも最も高く繊細な声質ですが、

その歌唱は絢爛豪華で、

その技術は超絶技巧にと言うにふさわしく、

コロラトゥーラとしては声量もあるために、

前に充分に飛ぶ声で、

メトロポリタン歌劇場のような大空間においても、

遜色のない堂々たる歌唱を披露したために、

瞬く間に世界のスターに上り詰めました。

僕も個人的には強い声のコロラトゥーラとして、

女性ではデセイ様、男性ではフローレスが、

別格1位でした。

フローレスはまだ売れっ子になる前にリサイタルなどで来日し、

2002年にボローニャ歌劇場の来日公演で「セビリアの理髪師」を歌い、

2006年にもボローニャの来日で「連隊の娘」を歌いました。

これは両方とも聴きましたが抜群でした。

その後2011年に震災のために来日予定がキャンセルとなり、

今回は2006年以来の来日ということになります。

まさに待望の来日でした。

今回のリサイタルは、

サイン会などの予定は全て中止となったのですが、

リサイタル自体は無事に行われました。

10日はピアノ伴奏でオペラシティ、

14日はオーケストラ伴奏でサントリーホールでした。

演目にはロッシーニは14日の歌曲しかなく、

あれあれ、という感じであったのですが、

年齢的にも歌う演目を変えて、

ベルカントに移行しようという時期であるようでした。

フローレスが「ラ・ボエーム」や「トゥーランドット」のアリアを歌う、

というのですから、

かつてを知っていると、

あれあれ、という感じがあるのですが、

声質もかなり太くなっていて、

もう輝かしい高音がバシバシ、という感じではなかったので、

もうロッシーニを歌うことはないのかな、

というように感じました。

高速のアジリタなどは片鱗もありませんでしたね。

2日目のアンコールの本当にラストで、

「連隊の娘」のアリアを、

さわりだけ歌って大盛り上がりであったのですが、

昔の輝かしい声ではありませんでした。

テノール歌手の多くはこうしてスタイルを変えて行くのでしょうから、

それはもう仕方のないことで、

フローレスももう、

そうした年齢に達しているのだな、

というように納得はするのですが、

個人的にはもうフローレスは良いかな、

というようには思ってしまいました。

誰か良いコロラトゥーラはいないかしら。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前午後とも石原が外来を担当します。

土曜日は趣味の話題です。

今日はこちら。

2019年の12月に世界で最も人気のあるテノール歌手の1人、

ファン・ディエゴ・フローレスが来日して、

東京では場所を変えて2日間のコンサートを開催しました。

まさに待望の来日です。

フローレスは長くロッシーニの、

アジリタなどの装飾技巧を駆使する歌唱における第一人者で、

「セビリアの理髪師」のラストのテノールの大アリアなど、

その歌唱の困難さやアリアの長さから、

カットされることが通例であった多くの難アリアを復活させ、

ロッシーニやバロックオペラなどの歌唱を一変させました。

レジェ―ロという、

テノールでも最も高く繊細な声質ですが、

その歌唱は絢爛豪華で、

その技術は超絶技巧にと言うにふさわしく、

コロラトゥーラとしては声量もあるために、

前に充分に飛ぶ声で、

メトロポリタン歌劇場のような大空間においても、

遜色のない堂々たる歌唱を披露したために、

瞬く間に世界のスターに上り詰めました。

僕も個人的には強い声のコロラトゥーラとして、

女性ではデセイ様、男性ではフローレスが、

別格1位でした。

フローレスはまだ売れっ子になる前にリサイタルなどで来日し、

2002年にボローニャ歌劇場の来日公演で「セビリアの理髪師」を歌い、

2006年にもボローニャの来日で「連隊の娘」を歌いました。

これは両方とも聴きましたが抜群でした。

その後2011年に震災のために来日予定がキャンセルとなり、

今回は2006年以来の来日ということになります。

まさに待望の来日でした。

今回のリサイタルは、

サイン会などの予定は全て中止となったのですが、

リサイタル自体は無事に行われました。

10日はピアノ伴奏でオペラシティ、

14日はオーケストラ伴奏でサントリーホールでした。

演目にはロッシーニは14日の歌曲しかなく、

あれあれ、という感じであったのですが、

年齢的にも歌う演目を変えて、

ベルカントに移行しようという時期であるようでした。

フローレスが「ラ・ボエーム」や「トゥーランドット」のアリアを歌う、

というのですから、

かつてを知っていると、

あれあれ、という感じがあるのですが、

声質もかなり太くなっていて、

もう輝かしい高音がバシバシ、という感じではなかったので、

もうロッシーニを歌うことはないのかな、

というように感じました。

高速のアジリタなどは片鱗もありませんでしたね。

2日目のアンコールの本当にラストで、

「連隊の娘」のアリアを、

さわりだけ歌って大盛り上がりであったのですが、

昔の輝かしい声ではありませんでした。

テノール歌手の多くはこうしてスタイルを変えて行くのでしょうから、

それはもう仕方のないことで、

フローレスももう、

そうした年齢に達しているのだな、

というように納得はするのですが、

個人的にはもうフローレスは良いかな、

というようには思ってしまいました。

誰か良いコロラトゥーラはいないかしら。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

ディアナ・ダムラウ&ニコラ・テステ オペラ・アリア・コンサート [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

ドイツ出身で現在最も広く活躍しているソプラノの1人、

ディアナ・ダムラウが夫君のバス・バリトン、

ニコラ・テステとのデュオコンサートを、

アジアツアーとして行い、

その一環で日本で1日限りのリサイタルが開催されました。

ダムラウは当代きってのコロラトゥーラソプラノで、

リリックソプラノですが、

僕にとって何より忘れがたいのは、

2011年の震災の年の6月に行われた、

メトロポリタン・オペラの来日公演で、

原発事故の影響を恐れてネトレプコやカウフマンなど、

スターが次々と来日をキャンセルする中で、

お子さんと一緒に来日して、

「ランメルモールのルチア」のタイトルロールを、

見事に歌ってくれました。

コロラトゥーラは割とあっさりとしていて、

技巧を駆使するという感じはなく、

高音もあまり伸ばしたりはしないのですが、

狂乱の場の狂気の表現力と、

そこに至るまでの段取りの精緻さ、

アンサンブルの部分での音楽的なレベルの高さなどが素晴らしく、

技巧を駆使したソプラノとは別個のスタイルなのですが、

ある種孤高のルチアとして、

非常な感銘を受けました。

今回はそれ以来の2回目の来日ということになります。

今回のダムラウは絶好調で、

ともかく声の安定感が抜群です。

デセイ様命のコロラトゥーラ好きとしては、

デセイ様のような速度を上げて突っ走るような高速アジリタや、

超高音を伸ばしまくるような感じが、

ダムラウの歌には基本的にないことは、

まあ不満ではあるのですが、

彼女の資質は明らかにそうしたところにはなくて、

抜群の表現力で、

血肉のみなぎるダイナミックかつ繊細な歌唱、

聴衆の心を確実に駆り立てるような歌唱こそが持ち味で、

その面では当代一であることは間違いがありません。

基本的に単独のアリアより、

感情の持続のあるオペラの舞台でこそ、

その真価を発揮するタイプであると思うので、

今回のリサイタルでは「清教徒」1幕の、

バリトンとの二重唱のくだりが、

最愛の男への純な愛を歌っていながら、

その愛情の強烈さにその後の狂気を、

確実に感じさせるという高度な歌唱と演技で、

彼女ならではの高い音楽性を聴かせてくれました。

これは抜群でした。

またラストに用意された「椿姫」1幕ラストの大アリアは、

カバティーナはかなり短縮版でしたが、

装飾歌唱の一音一音までが、

全て感情に直結して聴衆の心を揺さぶる、

これまで僕が聴いて来た多くの「椿姫」とは、

明らかに次元の違う彼女ならではの、

これも孤高の「椿姫」であったと思います。

ラストはハイEsには上げなかったのですが、

彼女の歌い方ならこの方が確実に良い、

というように思わせました。

これは驚きました。

今回一番楽しみにしていたのは、

マイヤーベーアの「ディノーラ」の「影の歌」で、

これはデセイ様のフランスオペラアリア集で初めて聴いて、

イタリア物とはまるで違うフランス・オペラの繊細な狂乱技巧が、

素晴らしくて感銘を受けたのですが、

その難易度の高さから、

あまり実際にリサイタルなどで歌われることはありません。

これも影との語り口など、

ダムラウならではの表現力で良かったのですが、

矢張りラストなどは高音を伸ばしてはくれないので、

こうした装飾的な歌ではちょっと不満は残ります。

総じて当初予定されていた演目から、

「清教徒」の狂乱の場やマイヤーベーアの珍しいアリアなどが差し替えになり、

より通俗的で無理をしない感じのプログラムになったのが、

少し物足りなくはあったのですが、

ダムラウの現在の高い水準と、

その藝術性と音楽性に充分に触れることが出来た一夜で、

とても充実した気分で帰路に着くことが出来ました。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

ドイツ出身で現在最も広く活躍しているソプラノの1人、

ディアナ・ダムラウが夫君のバス・バリトン、

ニコラ・テステとのデュオコンサートを、

アジアツアーとして行い、

その一環で日本で1日限りのリサイタルが開催されました。

ダムラウは当代きってのコロラトゥーラソプラノで、

リリックソプラノですが、

僕にとって何より忘れがたいのは、

2011年の震災の年の6月に行われた、

メトロポリタン・オペラの来日公演で、

原発事故の影響を恐れてネトレプコやカウフマンなど、

スターが次々と来日をキャンセルする中で、

お子さんと一緒に来日して、

「ランメルモールのルチア」のタイトルロールを、

見事に歌ってくれました。

コロラトゥーラは割とあっさりとしていて、

技巧を駆使するという感じはなく、

高音もあまり伸ばしたりはしないのですが、

狂乱の場の狂気の表現力と、

そこに至るまでの段取りの精緻さ、

アンサンブルの部分での音楽的なレベルの高さなどが素晴らしく、

技巧を駆使したソプラノとは別個のスタイルなのですが、

ある種孤高のルチアとして、

非常な感銘を受けました。

今回はそれ以来の2回目の来日ということになります。

今回のダムラウは絶好調で、

ともかく声の安定感が抜群です。

デセイ様命のコロラトゥーラ好きとしては、

デセイ様のような速度を上げて突っ走るような高速アジリタや、

超高音を伸ばしまくるような感じが、

ダムラウの歌には基本的にないことは、

まあ不満ではあるのですが、

彼女の資質は明らかにそうしたところにはなくて、

抜群の表現力で、

血肉のみなぎるダイナミックかつ繊細な歌唱、

聴衆の心を確実に駆り立てるような歌唱こそが持ち味で、

その面では当代一であることは間違いがありません。

基本的に単独のアリアより、

感情の持続のあるオペラの舞台でこそ、

その真価を発揮するタイプであると思うので、

今回のリサイタルでは「清教徒」1幕の、

バリトンとの二重唱のくだりが、

最愛の男への純な愛を歌っていながら、

その愛情の強烈さにその後の狂気を、

確実に感じさせるという高度な歌唱と演技で、

彼女ならではの高い音楽性を聴かせてくれました。

これは抜群でした。

またラストに用意された「椿姫」1幕ラストの大アリアは、

カバティーナはかなり短縮版でしたが、

装飾歌唱の一音一音までが、

全て感情に直結して聴衆の心を揺さぶる、

これまで僕が聴いて来た多くの「椿姫」とは、

明らかに次元の違う彼女ならではの、

これも孤高の「椿姫」であったと思います。

ラストはハイEsには上げなかったのですが、

彼女の歌い方ならこの方が確実に良い、

というように思わせました。

これは驚きました。

今回一番楽しみにしていたのは、

マイヤーベーアの「ディノーラ」の「影の歌」で、

これはデセイ様のフランスオペラアリア集で初めて聴いて、

イタリア物とはまるで違うフランス・オペラの繊細な狂乱技巧が、

素晴らしくて感銘を受けたのですが、

その難易度の高さから、

あまり実際にリサイタルなどで歌われることはありません。

これも影との語り口など、

ダムラウならではの表現力で良かったのですが、

矢張りラストなどは高音を伸ばしてはくれないので、

こうした装飾的な歌ではちょっと不満は残ります。

総じて当初予定されていた演目から、

「清教徒」の狂乱の場やマイヤーベーアの珍しいアリアなどが差し替えになり、

より通俗的で無理をしない感じのプログラムになったのが、

少し物足りなくはあったのですが、

ダムラウの現在の高い水準と、

その藝術性と音楽性に充分に触れることが出来た一夜で、

とても充実した気分で帰路に着くことが出来ました。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

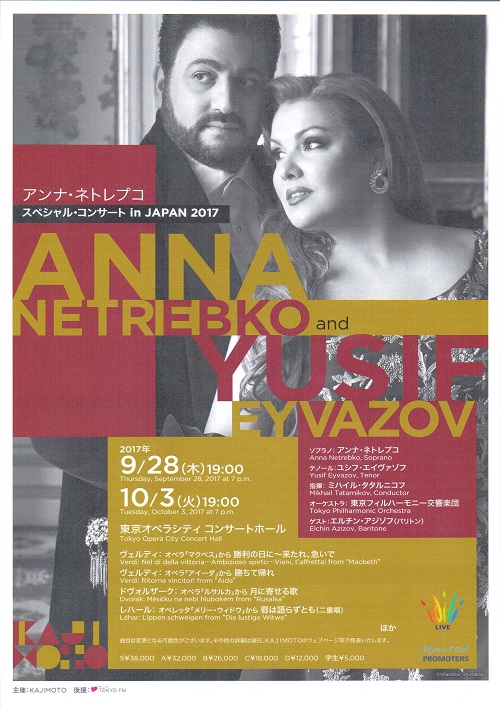

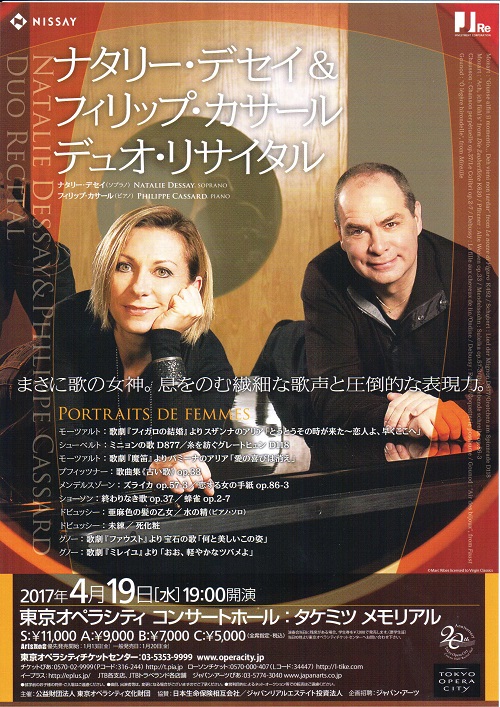

アンナ・ネトレプコ スペシャル・コンサート in JAPAN 2017 [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は祝日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

ロシア出身のソプラノで、

今世界で最も売れっ子のオペラ歌手の1人である、

アンナ・ネトレプコが昨年に続いて来日し、

オペラアリアのリサイタルを行いました。

昨年2010年以来の来日を果たし、

さすが世界のプリマドンナ、という歌唱を聞かせてくれましたが、

今年もなかなか聴き応えのあるコンサートでした。

ただ、アンコールもなく、

やや省エネ気味の舞台ではありました。

昨年の方が良かったことは確かです。

ネトレプコは2000年代の初めころに頭角を表したソプラノ歌手で、

美貌の歌姫で貫禄充分なところは、

ゲオルギューの再来という感じがありました。

ただ、演技の大きさでも、

歌唱の技術的な面でも、

ゲオルギューを遥かに凌いでいると思います。

そのレパートリーは、

コロラトゥーラからベルカントまで幅広く、

力押しも出来る一方で、

そう上手くはないのですが、

コロラトゥーラのような装飾歌唱もそこそここなし、

何より演技の大きさが魅力です。

日本にはマリインスキー・オペラに同行したのが、

確か始まりで、

小澤征爾のオペラ塾でムゼッタを歌い、

2005年にはロシア歌曲主体のリサイタルを開きました。

このリサイタルは聴いていますが、

可憐な容姿と繊細な歌い廻しが素敵で、

アンコールで歌ったルチアの第一アリア(2幕)は、

確かな技術も感じさせました。

2006年にはメトロポリタンオペラの来日公演で、

「ドン・ジョバンニ」のドンナ・アンナを歌っています。

これは非常に豪華なメンバーの公演でしたが、

もう既に堂々たる貫禄のドンナ・アンナで、

観客の人気を最も集めていました。

この時は本当に目の覚めるような美しさでした。

オペラの歌唱として、

極めて印象的だったのは、

2010年の英国ロイヤルオペラの来日公演で、

ネトレプコはマスネの「マノン」のタイトルロールを歌い、

抜群の歌唱と演技を見せると共に、

ドタキャンして来日しなかったゲオルギューの代役として、

1日のみ「椿姫」の舞台に立ちました。

この時は「マノン」が最高で、

思わず2回足を運びました。

特に3幕で男たちを引き連れて女王然として登場し、

装飾技巧を散りばめたアリアを歌うくだりなどは、

これぞプリマドンナという、

惚れ惚れとするような姿であり演技であり歌唱でした。

1日のみ代役で歌った「椿姫」は、

高音に失敗したりして、

準備不足の否めない出来でしたが、

それでもおそらく日本では唯一の機会となるであろう、

ネトレプコのヴィオレッタを堪能しました。

この時のお姿は、

正直以前よりかなりあちこちにお肉が付き、

ぽっちゃりとされていました。

そして、2011年にメトロポリタンでの来日が予定されていたのですが、

震災の影響でキャンセルとなり、

その後もなかなか来日の機会はありませんでした。

もう駄目なのかしらと思っていると、

一昨年12月に再婚したテノール歌手、

ユシフ・エイヴァゾフさんのお披露目旅行の意味合いがあったのでしょうし、

中国公演のおまけなのかも知れませんが、

旦那さんとのデュオコンサートとしての、

来日公演が昨年実現しました。

これは待っただけのことはある素晴らしいコンサートでした。

今回はそれに引き続いての来日で、

旦那さん以外にバリトンを同行していて、

「イル・トロヴァトーレ」の1幕3重唱をラストに歌うのが、

今回のメインでした。

正直昨年のコンサートと比較すると、

ネトレプコ自身の曲目は少ないですし、

アンコールもなかったので、

少し欲求不満は残る部分はありました。

ただ、スケジュールを見ると世界中を、

過密にコンサートで飛び回っているので、

省エネになるのは仕方のないことなのかも知れません。

昨年は肉体はかなりのボリューム感でビックリしたのですが、

今回は多分昨年より5キロくらいは絞れている感じでした。

それより気になったのは、

ヴェルディのマクベス夫人や「アイーダ」のタイトルロール、

「トゥーランドット」のタイトルロールと、

力押しのドラマチック・ソプラノの歌唱が主体で、

繊細さや細かいコロラトゥーラなどの技巧は、

陰をひそめている感じがあったことです。

「仮面舞踏会」や「イル・トロヴァトーレ」での歌唱も、

装飾歌唱などはかなり大雑把で正確さには欠けていました。

中ではロシア物の「皇帝の花嫁」の狂乱の場が、

これだけは繊細な歌唱で面白かったのですが、

突出した感じはありませんでした。

これから何処に向おうとしているのか、

ちょっと疑問に思うような感じもあったのです。

いずれにしてもその風格と演技力、

声の振幅の大きさとスケール感など、

これぞ世界のプリマドンナという表現力自体は圧巻で、

これからもしばらくは、

世界のトップに君臨し続けることは確実と思われたのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は祝日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

ロシア出身のソプラノで、

今世界で最も売れっ子のオペラ歌手の1人である、

アンナ・ネトレプコが昨年に続いて来日し、

オペラアリアのリサイタルを行いました。

昨年2010年以来の来日を果たし、

さすが世界のプリマドンナ、という歌唱を聞かせてくれましたが、

今年もなかなか聴き応えのあるコンサートでした。

ただ、アンコールもなく、

やや省エネ気味の舞台ではありました。

昨年の方が良かったことは確かです。

ネトレプコは2000年代の初めころに頭角を表したソプラノ歌手で、

美貌の歌姫で貫禄充分なところは、

ゲオルギューの再来という感じがありました。

ただ、演技の大きさでも、

歌唱の技術的な面でも、

ゲオルギューを遥かに凌いでいると思います。

そのレパートリーは、

コロラトゥーラからベルカントまで幅広く、

力押しも出来る一方で、

そう上手くはないのですが、

コロラトゥーラのような装飾歌唱もそこそここなし、

何より演技の大きさが魅力です。

日本にはマリインスキー・オペラに同行したのが、

確か始まりで、

小澤征爾のオペラ塾でムゼッタを歌い、

2005年にはロシア歌曲主体のリサイタルを開きました。

このリサイタルは聴いていますが、

可憐な容姿と繊細な歌い廻しが素敵で、

アンコールで歌ったルチアの第一アリア(2幕)は、

確かな技術も感じさせました。

2006年にはメトロポリタンオペラの来日公演で、

「ドン・ジョバンニ」のドンナ・アンナを歌っています。

これは非常に豪華なメンバーの公演でしたが、

もう既に堂々たる貫禄のドンナ・アンナで、

観客の人気を最も集めていました。

この時は本当に目の覚めるような美しさでした。

オペラの歌唱として、

極めて印象的だったのは、

2010年の英国ロイヤルオペラの来日公演で、

ネトレプコはマスネの「マノン」のタイトルロールを歌い、

抜群の歌唱と演技を見せると共に、

ドタキャンして来日しなかったゲオルギューの代役として、

1日のみ「椿姫」の舞台に立ちました。

この時は「マノン」が最高で、

思わず2回足を運びました。

特に3幕で男たちを引き連れて女王然として登場し、

装飾技巧を散りばめたアリアを歌うくだりなどは、

これぞプリマドンナという、

惚れ惚れとするような姿であり演技であり歌唱でした。

1日のみ代役で歌った「椿姫」は、

高音に失敗したりして、

準備不足の否めない出来でしたが、

それでもおそらく日本では唯一の機会となるであろう、

ネトレプコのヴィオレッタを堪能しました。

この時のお姿は、

正直以前よりかなりあちこちにお肉が付き、

ぽっちゃりとされていました。

そして、2011年にメトロポリタンでの来日が予定されていたのですが、

震災の影響でキャンセルとなり、

その後もなかなか来日の機会はありませんでした。

もう駄目なのかしらと思っていると、

一昨年12月に再婚したテノール歌手、

ユシフ・エイヴァゾフさんのお披露目旅行の意味合いがあったのでしょうし、

中国公演のおまけなのかも知れませんが、

旦那さんとのデュオコンサートとしての、

来日公演が昨年実現しました。

これは待っただけのことはある素晴らしいコンサートでした。

今回はそれに引き続いての来日で、

旦那さん以外にバリトンを同行していて、

「イル・トロヴァトーレ」の1幕3重唱をラストに歌うのが、

今回のメインでした。

正直昨年のコンサートと比較すると、

ネトレプコ自身の曲目は少ないですし、

アンコールもなかったので、

少し欲求不満は残る部分はありました。

ただ、スケジュールを見ると世界中を、

過密にコンサートで飛び回っているので、

省エネになるのは仕方のないことなのかも知れません。

昨年は肉体はかなりのボリューム感でビックリしたのですが、

今回は多分昨年より5キロくらいは絞れている感じでした。

それより気になったのは、

ヴェルディのマクベス夫人や「アイーダ」のタイトルロール、

「トゥーランドット」のタイトルロールと、

力押しのドラマチック・ソプラノの歌唱が主体で、

繊細さや細かいコロラトゥーラなどの技巧は、

陰をひそめている感じがあったことです。

「仮面舞踏会」や「イル・トロヴァトーレ」での歌唱も、

装飾歌唱などはかなり大雑把で正確さには欠けていました。

中ではロシア物の「皇帝の花嫁」の狂乱の場が、

これだけは繊細な歌唱で面白かったのですが、

突出した感じはありませんでした。

これから何処に向おうとしているのか、

ちょっと疑問に思うような感じもあったのです。

いずれにしてもその風格と演技力、

声の振幅の大きさとスケール感など、

これぞ世界のプリマドンナという表現力自体は圧巻で、

これからもしばらくは、

世界のトップに君臨し続けることは確実と思われたのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

ナタリー・デセイ&フィリップ・カサール デュオ・リサイタル(2017年オペラシティ) [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

僕の絶対の藝術神のデセイ様が、

先週に引き続いて2回目の東京でのリサイタルを、

オペラシティ・コンサートホールで開催しました。

プログラムは都民劇場の東京文化会館と同一で、

今回はアンコールが4曲に増え、

最後にドリーヴの「ラクメ」のラストにある小アリア、

「美しい夢をくださったあなた」を歌いました。

この曲は最初にデセイ様が来日した、

2004年のリサイタルでも2日目の最終日の最後に歌われ、

ほぼ毎回アンコールのラスト、

それも最終日に1回にみ歌われることが通例です。

2014年のリサイタルの時のみ、

都民劇場版ではプログラムに入っていたと思います。

死の間際の主人公ラクメが、

「あなたは全てを私にくれた」という趣旨のことを歌うもので、

これで終わり、という、

デセイ様の観客への感謝を込めた、

ある種の白鳥の歌的なものなのだと思います。

もっと以前には、

やや他愛なく感じられた小品ですが、

年を経るに連れそこに万感の思いが籠り、

今回は絶品だったと思います。

トータルな出来はただ、

残念ながら初日の都民劇場の時の方が良くて、

比較的高音は出ていて、

アンコールの「カディスの娘たち」では、

初日より高音をしっかり出していたのですが、

声は初日より荒れていて、

細かいアジリタの廻しも、

リスクが高いという判断なのか、

端折り気味に歌っていました。

中ではドビュッシーの「未練」が素晴らしく、

これは今の時点でのデセイ様の代表曲と言っても良いと思います。

繊細で華麗で、その情感と表現力、

声に込められたニュアンスの広がりが圧巻でした。

一方でグノーの「宝石の歌」は、

初日よりかなり落ちました。

当日はデセイ様の誕生日で、

観客がハッピーバースデーを歌うというサプライズもあり、

会場はなかなか盛り上がって良い雰囲気でした。

フライングの拍手もありませんでした。

みんなやる時はやるじゃん。

衣装は前半は黒のドレスで一緒でしたが、

後半は都民劇場では満開の桜を思わせるような花模様のドレスで、

今回はピンクの単色のカクテルドレスでした。

これも都民劇場の方が綺麗でしたね。

いずれにしてもまずまずの2公演で幸せでした。

次はあるのでしょうか?

それだけを期待しつつ、

つらい日々の日常をまた送ろうと思います。

それでは今日はとりあえずこのくらいで。

時間があれば後で別の記事も書く予定です。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日はこちら。

僕の絶対の藝術神のデセイ様が、

先週に引き続いて2回目の東京でのリサイタルを、

オペラシティ・コンサートホールで開催しました。

プログラムは都民劇場の東京文化会館と同一で、

今回はアンコールが4曲に増え、

最後にドリーヴの「ラクメ」のラストにある小アリア、

「美しい夢をくださったあなた」を歌いました。

この曲は最初にデセイ様が来日した、

2004年のリサイタルでも2日目の最終日の最後に歌われ、

ほぼ毎回アンコールのラスト、

それも最終日に1回にみ歌われることが通例です。

2014年のリサイタルの時のみ、

都民劇場版ではプログラムに入っていたと思います。

死の間際の主人公ラクメが、

「あなたは全てを私にくれた」という趣旨のことを歌うもので、

これで終わり、という、

デセイ様の観客への感謝を込めた、

ある種の白鳥の歌的なものなのだと思います。

もっと以前には、

やや他愛なく感じられた小品ですが、

年を経るに連れそこに万感の思いが籠り、

今回は絶品だったと思います。

トータルな出来はただ、

残念ながら初日の都民劇場の時の方が良くて、

比較的高音は出ていて、

アンコールの「カディスの娘たち」では、

初日より高音をしっかり出していたのですが、

声は初日より荒れていて、

細かいアジリタの廻しも、

リスクが高いという判断なのか、

端折り気味に歌っていました。

中ではドビュッシーの「未練」が素晴らしく、

これは今の時点でのデセイ様の代表曲と言っても良いと思います。

繊細で華麗で、その情感と表現力、

声に込められたニュアンスの広がりが圧巻でした。

一方でグノーの「宝石の歌」は、

初日よりかなり落ちました。

当日はデセイ様の誕生日で、

観客がハッピーバースデーを歌うというサプライズもあり、

会場はなかなか盛り上がって良い雰囲気でした。

フライングの拍手もありませんでした。

みんなやる時はやるじゃん。

衣装は前半は黒のドレスで一緒でしたが、

後半は都民劇場では満開の桜を思わせるような花模様のドレスで、

今回はピンクの単色のカクテルドレスでした。

これも都民劇場の方が綺麗でしたね。

いずれにしてもまずまずの2公演で幸せでした。

次はあるのでしょうか?

それだけを期待しつつ、

つらい日々の日常をまた送ろうと思います。

それでは今日はとりあえずこのくらいで。

時間があれば後で別の記事も書く予定です。

石原がお送りしました。

ナタリー・デセイ&フィリップ・カサール デュオ・リサイタル(2017年都民劇場公演) [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日は声楽が1つと映画が1本です。

最初がこちら。

ナタリー・デセイ様がピアニストのカサールさんと、

2014年に続いてデュオ・リサイタルに来日されました。

4月12日が都民劇場のリサイタル、

それから1日福岡での公演があって、

今週の19日にはもう1回、

新宿のオペラシティでの公演があります。

デセイ様は僕にとっては絶対の藝術神で、

永遠の女神です。

2004年に日本で最初のリサイタルを開き、

東京でのその2回の公演に2回とも足を運びました。

このリサイタルは本当に本当に素晴らしくて、

聴き終わった後はしばらく呆然としていて、

公演は9月にあったのですが、

その年の終わりくらいまでは、

デセイ様のこと以外は殆ど考えられない状態でした。

彼女が目の前で僕のために1曲歌ってくれたら、

その場で咽喉を掻き切って死んでも構わないと、

本当にそのくらいに思いました。

その直後に体調不良で舞台を降板し、

休養に入ったというニュースを聞いた時などは、

フランスまで飛んで行って看病したいような思いにとらわれました。

翌年にメトロポリタン・オペラの「ロミオとジュリエット」で復帰、

というニュースが流れた時は、

真面目にアメリカまで聴きに行くことを考えました。

デセイ様の絶頂期は1998年から2002年くらいまでだと思いますが、

その時にどうして真の藝術を求めて、

何故ヨーロッパやアメリカに足を運ばなかったのかと、

それなしで空しく生きていても何の喜びがあろうかと、

そんなことを毎日悔いるような日々が続きました。

次の来日は2007年のことで、

日本でのデセイ様の人気は、

この時がピークであったと思います。

オペラシティのコンサートホールで、

3日間のリサイタルが行われ、

3日ともほぼ満席でした。

こんなことはあまりソプラノ歌手ではないことでした。

ただ、この時のデセイ様の調子はあまり良くなくて、

咽喉が何度も引っかかるように声が途切れ、

高音もあまり出ず、

ピアニシモの持続も困難でした。

3日のうち1日くらいはいいだろうと思い、

3日とも聴きに行きましたが、

結果としては3日とも同じ状態でした。

次の来日は何とオペラで、

2010年に「椿姫」の舞台に3回立ちました。

これも勿論全日程に足を運びました。

これはこれで素晴らしい舞台でしたが、

デセイ様にベルカントはあまり似合わないと、

そんな思いは抜けませんでした。

出来はまあまあというレベルだったと思います。

それから2012年にマリインスキー管弦楽団の演奏会に参加し、

「ルチア」のタイトルロールを演奏会形式で全幕歌いました。

この公演は1回きりでしたが、

素晴らしいもので、

奇跡的に声は持続され、

いつもの声帯のエンストのような引っかかりもありませんでした。

全盛期のような超高音はありませんでしたが、

歌い回しには間違いのない天才が宿っていました。

デセイ様の「ルチア」にようやく間に合い、

本当に幸せでした。

しかし、真の代表作であった、

「ラクメ」や「ハムレット」には間に合いませんでした。

その翌年の秋にデセイ様はオペラを引退しました。

そして、2014年にはカサールさんと歌曲主体のリサイタルに来日しました。

この公演はプログラムは意欲的なものでしたが、

デセイ様の声は絶不調で、

まともに歌えた曲は、

正直2回の公演で通算しても1曲もない惨状に終わりました。

絶えず声は突っかかって途切れ、

ピアニシモは持続せず、

高音もまるで出ないという無残な状態でした。

そして、今回同じカサールさんとのリサイタルで、

デセイ様は来日されました。

僕は正直あまり期待はせずに劇場に足を運びました。

それでも、彼女が出て来る直前には、

思春期のようにドキドキしましたし、

第一声を発する直前には心臓が止まりました。

4月12日の公演は2014年とはくらべものにならない良い出来で、

まだデセイ様は終わっていない、

という思いに胸が熱くなりました。

歌の技術自体は矢張り全盛期の完璧さとは程遠いのですが、

歌い回しにはかつての軽快さがかなり復活していて、

何より歌芝居のような、

情感を込めた歌い回しが魅力です。

一時期ベルカントにレパートリーを広げて、

無理に重い歌い回しをしていたのですが、

今回のリサイタルで、

初期の軽やかなコロラトゥーラの華やかさが、

戻っていたことをうれしく思いました。

後半は少し咽喉の調子が悪くなってきて、

エンスト気味の声の引っかかりも増えてしまいましたが、

それでも歌のフォルムはそう崩れることなく、

最後まで持続はされていました。

アンコールのシュトラウスで、

ちょっと当てるという感じの軽い出し方でしたが、

最近は出さない超高音を1回出していて、

19日にはもう少し踏ん張ってくれるかな、

とその点はとても楽しみです。

改めて思いますが、

たとえばグノーの「ファウスト」の宝石の歌を、

このように軽やかかつドラマチックに歌えるコロラトゥーラは、

デセイ様の他にはいません。

もう1日4月19日に公演があります。

今度は絶不調ということもないとは言えないので、

生物の舞台は予測は不能ですが、

12日と同じ調子でしたら、

間違いなく素晴らしい体験になることは確実なので、

ご興味のある方は是非足をお運び下さい。

僕も勿論駆けつけます。

フライングの拍手だけはしないでくださいね。

それでは映画の記事に移ります。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

休みの日は趣味の話題です。

今日は声楽が1つと映画が1本です。

最初がこちら。

ナタリー・デセイ様がピアニストのカサールさんと、

2014年に続いてデュオ・リサイタルに来日されました。

4月12日が都民劇場のリサイタル、

それから1日福岡での公演があって、

今週の19日にはもう1回、

新宿のオペラシティでの公演があります。

デセイ様は僕にとっては絶対の藝術神で、

永遠の女神です。

2004年に日本で最初のリサイタルを開き、

東京でのその2回の公演に2回とも足を運びました。

このリサイタルは本当に本当に素晴らしくて、

聴き終わった後はしばらく呆然としていて、

公演は9月にあったのですが、

その年の終わりくらいまでは、

デセイ様のこと以外は殆ど考えられない状態でした。

彼女が目の前で僕のために1曲歌ってくれたら、

その場で咽喉を掻き切って死んでも構わないと、

本当にそのくらいに思いました。

その直後に体調不良で舞台を降板し、

休養に入ったというニュースを聞いた時などは、

フランスまで飛んで行って看病したいような思いにとらわれました。

翌年にメトロポリタン・オペラの「ロミオとジュリエット」で復帰、

というニュースが流れた時は、

真面目にアメリカまで聴きに行くことを考えました。

デセイ様の絶頂期は1998年から2002年くらいまでだと思いますが、

その時にどうして真の藝術を求めて、

何故ヨーロッパやアメリカに足を運ばなかったのかと、

それなしで空しく生きていても何の喜びがあろうかと、

そんなことを毎日悔いるような日々が続きました。

次の来日は2007年のことで、

日本でのデセイ様の人気は、

この時がピークであったと思います。

オペラシティのコンサートホールで、

3日間のリサイタルが行われ、

3日ともほぼ満席でした。

こんなことはあまりソプラノ歌手ではないことでした。

ただ、この時のデセイ様の調子はあまり良くなくて、

咽喉が何度も引っかかるように声が途切れ、

高音もあまり出ず、

ピアニシモの持続も困難でした。

3日のうち1日くらいはいいだろうと思い、

3日とも聴きに行きましたが、

結果としては3日とも同じ状態でした。

次の来日は何とオペラで、

2010年に「椿姫」の舞台に3回立ちました。

これも勿論全日程に足を運びました。

これはこれで素晴らしい舞台でしたが、

デセイ様にベルカントはあまり似合わないと、

そんな思いは抜けませんでした。

出来はまあまあというレベルだったと思います。

それから2012年にマリインスキー管弦楽団の演奏会に参加し、

「ルチア」のタイトルロールを演奏会形式で全幕歌いました。

この公演は1回きりでしたが、

素晴らしいもので、

奇跡的に声は持続され、

いつもの声帯のエンストのような引っかかりもありませんでした。

全盛期のような超高音はありませんでしたが、

歌い回しには間違いのない天才が宿っていました。

デセイ様の「ルチア」にようやく間に合い、

本当に幸せでした。

しかし、真の代表作であった、

「ラクメ」や「ハムレット」には間に合いませんでした。

その翌年の秋にデセイ様はオペラを引退しました。

そして、2014年にはカサールさんと歌曲主体のリサイタルに来日しました。

この公演はプログラムは意欲的なものでしたが、

デセイ様の声は絶不調で、

まともに歌えた曲は、

正直2回の公演で通算しても1曲もない惨状に終わりました。

絶えず声は突っかかって途切れ、

ピアニシモは持続せず、

高音もまるで出ないという無残な状態でした。

そして、今回同じカサールさんとのリサイタルで、

デセイ様は来日されました。

僕は正直あまり期待はせずに劇場に足を運びました。

それでも、彼女が出て来る直前には、

思春期のようにドキドキしましたし、

第一声を発する直前には心臓が止まりました。

4月12日の公演は2014年とはくらべものにならない良い出来で、

まだデセイ様は終わっていない、

という思いに胸が熱くなりました。

歌の技術自体は矢張り全盛期の完璧さとは程遠いのですが、

歌い回しにはかつての軽快さがかなり復活していて、

何より歌芝居のような、

情感を込めた歌い回しが魅力です。

一時期ベルカントにレパートリーを広げて、

無理に重い歌い回しをしていたのですが、

今回のリサイタルで、

初期の軽やかなコロラトゥーラの華やかさが、

戻っていたことをうれしく思いました。

後半は少し咽喉の調子が悪くなってきて、

エンスト気味の声の引っかかりも増えてしまいましたが、

それでも歌のフォルムはそう崩れることなく、

最後まで持続はされていました。

アンコールのシュトラウスで、

ちょっと当てるという感じの軽い出し方でしたが、

最近は出さない超高音を1回出していて、

19日にはもう少し踏ん張ってくれるかな、

とその点はとても楽しみです。

改めて思いますが、

たとえばグノーの「ファウスト」の宝石の歌を、

このように軽やかかつドラマチックに歌えるコロラトゥーラは、

デセイ様の他にはいません。

もう1日4月19日に公演があります。

今度は絶不調ということもないとは言えないので、

生物の舞台は予測は不能ですが、

12日と同じ調子でしたら、

間違いなく素晴らしい体験になることは確実なので、

ご興味のある方は是非足をお運び下さい。

僕も勿論駆けつけます。

フライングの拍手だけはしないでくださいね。

それでは映画の記事に移ります。

アントニーノ・シラグーザ テノール・リサイタル(2016年10月) [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で、

午前中は石田医師が外来を担当し、

午後2時以降は石原が担当する予定です。

今日は土曜日なので趣味の話題です。

今日はこちら。

人気者シラグーザの、

多分2013年以来となるリサイタルが、

紀尾井ホールで行われました。

アントニーノ・シラグーザは、

イタリアの軽い声の高音域を得意とするテノールで、

イタリアはオペラの母国の1つですが、

現在ではテノールの名歌手と言える現役歌手は、

それほど多くはないので、

その中では抜群の美声と技術とを兼ね備え、

誰でも一度その生の歌い姿に接すれば、

何よりもその暖かい人柄の魅力に虜になる、

本当に貴重な存在です。

ご覧のようなスキンヘッドで背も高くはありませんが、

その澄み切った歌声は、

1音でも聞けば特別だということが分かります。

彼は1998年以降何度も来日し、

日本でもその歌声を聴かせてくれています。

僕が聴いた中で最高に良かったのは、

2009年の新国立劇場での、

ロッシーニの「チェネレントラ」の舞台で、

アドリブを交えて自在にコロラトゥーラの技巧を駆使し、

難アリアをアンコールも含めて歌い上げた姿は、

今も目と耳に焼き付いています。

あんな公演は、

もう新国立劇場で実現することはないのだろうな、

と思うと、

切ない気分になりますが、

仕方がありません。

彼はサービス満点でちょっと無理をするタイプなので、

その声の調子には結構ムラがあります。

アジリタの技巧自体は安定しているのですが、

超高音は本当に軽々と出る時もあり、

オヤオヤと思うほど出ない時もあります。

彼の超高音は、

車のギアチェンジのような感じで、

それまでの音階から、

出し方を変える感じなのですが、

そのギアチェンジが鮮やかに決まると、

ちょっとカタルシスのような興奮があります。

ギアチェンジの出来ない時は、

通常のテノールのように、

そのままの出し方で、

完全にファラセットではないのですが、

声帯を絞って音階を上げるような感じになります。

これは正直あまりグッと来ないのです。

2011年以降の日本での舞台は、

体調が明らかに悪いという時もありましたし、

高音に伸びがなく、声も荒れていて、

「ああ、これはもう限界なのかしら」

と思うようなこともありました。

正直2009年以前の舞台のイメージでいると、

裏切られることが多かったのです。

軽い声のテノールに多いことですが、

次第に中音域で声を張り上げるように強く出すことが多くなり、

声が荒れて、

声の軽さもなくなって高音も消えてしまうことがあります。

シラグーザももうそうした時期に達してしまったのかな、

とガッカリする思いもあったのです。

それが今回のリサイタルはかなりの絶好調で、

高音もハイDくらいまでバッチリ前に飛んでいて、

ギアチェンジもしっかり掛かっていました。

アジリタの精度や速さは、

矢張り以前と比べると落ちている感はあるのですが、

披露した「チェネレントラ」のアリアでも、

かつてのワクワクするような高揚感が漲っていました。

後半はちょっと荒れた感じはあったのですが、

何より澄み切った声が戻って来ていて、

ピアニシモからアクートまで、

幅の広い美声を聞かせてくれました。

本人も楽しそうに歌っていたと思いますし、

得意のサービス精神もバッチリで、

ラストは客席も大いに盛り上がりました。

シラグーザ復活を印象付けた一夜で、

非常に堪能しましたし、

ひと時コロラトゥーラの至福に酔う思いがしたのです。

最高でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

下記書籍予約受付中です。

よろしくお願いします。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で、

午前中は石田医師が外来を担当し、

午後2時以降は石原が担当する予定です。

今日は土曜日なので趣味の話題です。

今日はこちら。

人気者シラグーザの、

多分2013年以来となるリサイタルが、

紀尾井ホールで行われました。

アントニーノ・シラグーザは、

イタリアの軽い声の高音域を得意とするテノールで、

イタリアはオペラの母国の1つですが、

現在ではテノールの名歌手と言える現役歌手は、

それほど多くはないので、

その中では抜群の美声と技術とを兼ね備え、

誰でも一度その生の歌い姿に接すれば、

何よりもその暖かい人柄の魅力に虜になる、

本当に貴重な存在です。

ご覧のようなスキンヘッドで背も高くはありませんが、

その澄み切った歌声は、

1音でも聞けば特別だということが分かります。

彼は1998年以降何度も来日し、

日本でもその歌声を聴かせてくれています。

僕が聴いた中で最高に良かったのは、

2009年の新国立劇場での、

ロッシーニの「チェネレントラ」の舞台で、

アドリブを交えて自在にコロラトゥーラの技巧を駆使し、

難アリアをアンコールも含めて歌い上げた姿は、

今も目と耳に焼き付いています。

あんな公演は、

もう新国立劇場で実現することはないのだろうな、

と思うと、

切ない気分になりますが、

仕方がありません。

彼はサービス満点でちょっと無理をするタイプなので、

その声の調子には結構ムラがあります。

アジリタの技巧自体は安定しているのですが、

超高音は本当に軽々と出る時もあり、

オヤオヤと思うほど出ない時もあります。

彼の超高音は、

車のギアチェンジのような感じで、

それまでの音階から、

出し方を変える感じなのですが、

そのギアチェンジが鮮やかに決まると、

ちょっとカタルシスのような興奮があります。

ギアチェンジの出来ない時は、

通常のテノールのように、

そのままの出し方で、

完全にファラセットではないのですが、

声帯を絞って音階を上げるような感じになります。

これは正直あまりグッと来ないのです。

2011年以降の日本での舞台は、

体調が明らかに悪いという時もありましたし、

高音に伸びがなく、声も荒れていて、

「ああ、これはもう限界なのかしら」

と思うようなこともありました。

正直2009年以前の舞台のイメージでいると、

裏切られることが多かったのです。

軽い声のテノールに多いことですが、

次第に中音域で声を張り上げるように強く出すことが多くなり、

声が荒れて、

声の軽さもなくなって高音も消えてしまうことがあります。

シラグーザももうそうした時期に達してしまったのかな、

とガッカリする思いもあったのです。

それが今回のリサイタルはかなりの絶好調で、

高音もハイDくらいまでバッチリ前に飛んでいて、

ギアチェンジもしっかり掛かっていました。

アジリタの精度や速さは、

矢張り以前と比べると落ちている感はあるのですが、

披露した「チェネレントラ」のアリアでも、

かつてのワクワクするような高揚感が漲っていました。

後半はちょっと荒れた感じはあったのですが、

何より澄み切った声が戻って来ていて、

ピアニシモからアクートまで、

幅の広い美声を聞かせてくれました。

本人も楽しそうに歌っていたと思いますし、

得意のサービス精神もバッチリで、

ラストは客席も大いに盛り上がりました。

シラグーザ復活を印象付けた一夜で、

非常に堪能しましたし、

ひと時コロラトゥーラの至福に酔う思いがしたのです。

最高でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

下記書籍予約受付中です。

よろしくお願いします。

誰も教えてくれなかった くすりの始め方・やめ方: ガイドラインと文献と臨床知に学ぶ

- 作者: 石原藤樹

- 出版社/メーカー: 総合医学社

- 発売日: 2016/10/28

- メディア: 単行本

「パオロ・ファナーレ 」テノール・リサイタル [コロラトゥーラ]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で、

午前中は石田医師が外来を担当し、

午後は石原が担当する予定です。

今日は土曜日なので趣味の話題です。

今日はこちら。

イタリアの若手テノール、パオロ・ファナーレのリサイタルが、

先日紀尾井ホールで行われました。

パオロ・ファナーレは御覧の通り、

若手で美形のテノール歌手で、

最近その評価は高まっています。

確か来日のリサイタルは3回目になると思います。

毎回東京のリサイタルには足を運んでいますが、

伸長著しく、回を追う毎にその歌声の迫力と、

歌いまわしや情感の精度とスケールは、

どんどん増しているように思います。

今のところオペラでは、

「ファルスタッフ」のフェントンとか、

「ドン・ジョバンニ」のドン・アッターヴィオのような、

軽い声の役柄を持ち役にしていて、

今後ヘンデルやロッシーニのオペラのような、

コロラトゥーラの技巧を尽くしたような役柄も歌うのか、

それともヴェルディやプッチーニ、

ドニゼッティやベッリーニの、

比較的軽い声の諸役を歌うようになるのか、

どちらの道を歩むのかが、

まだ明確ではない段階にあるようです。

僕としては彼のような高音の軽いタッチが美しいテノールには、

コロラトゥーラの技巧的なアリアを極めて欲しいと思っているのですが、

何となく今回のリサイタルを聴いた印象としては、

ヴェルディやドニゼッティを主軸にしてゆく感じのようです。

今回のリサイタルの曲目は、

前半はトスティの歌曲のみを歌い、

後半はオペラアリアのみが並ぶ、

というスタイルで、

ロッシーニの「グリエルモ・テル」の技巧的なアリアや、

ハイC連発のドニゼッティの「連隊の娘」のアリア、

ベッリーニの「清教徒」のアリアと、

高音と技巧が必要な曲目が並んでいて、

非常に楽しみに当日を迎えました。

ただ、実際にはロッシーニは当日急遽歌うことを止め、

代わりにおそらくはアンコール用のヴェルディやプッチーニ、

前回も歌ったグノーを歌いました。

「連隊の娘」は順番を変えて、

どうにか歌ったことは歌ったのですが、

非常な短縮版の上に、

ハイCはかするくらいの歌い方で、

しっかりは出しませんでした。

ただ、ベッリーニは非常に良かったと思いますし、

高音もばっちりでした。

それで本人的にはきつい感じがあったのかも知れません。

前回も思ったのですが、

極め付けの美声で、

ピアニシモもとても綺麗で、

歌い回しは情感に溢れていて、

そうした点では素晴らしいのですが、

アジリタのような技巧はあまり得意ではないようです。

また、ハイCを超えるような高音は、

基本的には出さないようです。

当日はおそらく風邪をひいていたようで、

咽喉をしきりに鳴らして気にしていましたし、

慎重な歌い回しに終始していて、

あまり冒険はありませんでした。

絶好調であればロッシーニにもチャレンジしたのでしょうが、

それは難しいことだったようです。

以上はただ僕の推測で、

根拠のあるものではないので、

誤りがあればご指摘を頂きたいと思います。

前半のトスティは、

1曲毎に拍手が沸いていて、

これにはとてもガッカリしました。

歌曲は矢張り、

一連のものと考えて、

一区切りがついてから、

拍手をするべきではないでしょうか?

ただ、最近はこうしたリサイタルが多いように思います。

後半は客席もなかなか盛り上がっていて、

本人も嬉しそうだったのは何よりだと思いました。

素晴らしい素質のテノールだと思いますし、

ビジュアルにも恵まれているので、

是非その声を大切にして、

今回はややそうしたきらいがあったのですが、

不必要に声を張り上げたり、

無意味に伸ばして拍手を強要するような、

そうした悪いベテランのような歌は歌わないで欲しいな、

と思いました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で、

午前中は石田医師が外来を担当し、

午後は石原が担当する予定です。

今日は土曜日なので趣味の話題です。

今日はこちら。

イタリアの若手テノール、パオロ・ファナーレのリサイタルが、

先日紀尾井ホールで行われました。

パオロ・ファナーレは御覧の通り、

若手で美形のテノール歌手で、

最近その評価は高まっています。

確か来日のリサイタルは3回目になると思います。

毎回東京のリサイタルには足を運んでいますが、

伸長著しく、回を追う毎にその歌声の迫力と、

歌いまわしや情感の精度とスケールは、

どんどん増しているように思います。

今のところオペラでは、

「ファルスタッフ」のフェントンとか、

「ドン・ジョバンニ」のドン・アッターヴィオのような、

軽い声の役柄を持ち役にしていて、

今後ヘンデルやロッシーニのオペラのような、

コロラトゥーラの技巧を尽くしたような役柄も歌うのか、

それともヴェルディやプッチーニ、

ドニゼッティやベッリーニの、

比較的軽い声の諸役を歌うようになるのか、

どちらの道を歩むのかが、

まだ明確ではない段階にあるようです。

僕としては彼のような高音の軽いタッチが美しいテノールには、

コロラトゥーラの技巧的なアリアを極めて欲しいと思っているのですが、

何となく今回のリサイタルを聴いた印象としては、

ヴェルディやドニゼッティを主軸にしてゆく感じのようです。

今回のリサイタルの曲目は、

前半はトスティの歌曲のみを歌い、

後半はオペラアリアのみが並ぶ、

というスタイルで、

ロッシーニの「グリエルモ・テル」の技巧的なアリアや、

ハイC連発のドニゼッティの「連隊の娘」のアリア、

ベッリーニの「清教徒」のアリアと、

高音と技巧が必要な曲目が並んでいて、

非常に楽しみに当日を迎えました。

ただ、実際にはロッシーニは当日急遽歌うことを止め、

代わりにおそらくはアンコール用のヴェルディやプッチーニ、

前回も歌ったグノーを歌いました。

「連隊の娘」は順番を変えて、

どうにか歌ったことは歌ったのですが、

非常な短縮版の上に、

ハイCはかするくらいの歌い方で、

しっかりは出しませんでした。

ただ、ベッリーニは非常に良かったと思いますし、

高音もばっちりでした。

それで本人的にはきつい感じがあったのかも知れません。

前回も思ったのですが、

極め付けの美声で、

ピアニシモもとても綺麗で、

歌い回しは情感に溢れていて、

そうした点では素晴らしいのですが、

アジリタのような技巧はあまり得意ではないようです。

また、ハイCを超えるような高音は、

基本的には出さないようです。

当日はおそらく風邪をひいていたようで、

咽喉をしきりに鳴らして気にしていましたし、

慎重な歌い回しに終始していて、

あまり冒険はありませんでした。

絶好調であればロッシーニにもチャレンジしたのでしょうが、

それは難しいことだったようです。

以上はただ僕の推測で、

根拠のあるものではないので、

誤りがあればご指摘を頂きたいと思います。

前半のトスティは、

1曲毎に拍手が沸いていて、

これにはとてもガッカリしました。

歌曲は矢張り、

一連のものと考えて、

一区切りがついてから、

拍手をするべきではないでしょうか?

ただ、最近はこうしたリサイタルが多いように思います。

後半は客席もなかなか盛り上がっていて、

本人も嬉しそうだったのは何よりだと思いました。

素晴らしい素質のテノールだと思いますし、

ビジュアルにも恵まれているので、

是非その声を大切にして、

今回はややそうしたきらいがあったのですが、

不必要に声を張り上げたり、

無意味に伸ばして拍手を強要するような、

そうした悪いベテランのような歌は歌わないで欲しいな、

と思いました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。