雷雨喘息(Thunderstorm Asthma)のメカニズム [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診ですが、

老人ホームの診療などには廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

JAMA誌に2024年2月19日付で掲載された解説記事ですが、

ゲリラ豪雨などの気象異常に伴って、

喘息発作が急激に増加する現象についての内容です。

これは最近時々一般の報道でも取り上げられていますね。

喘息発作は感染症やストレスなどをきっかけとして起こりますが、

特定の気象変化に伴って、

喘息発作が急増する現象が以前から報告されています。

それが非常に注目されたのは、

2016年の11月21日にオーストラリアのメルボルンで、

雷雨の後30時間以内に、

急性の呼吸困難で3365名の患者が救急受診した、

という事例が報告されたからです。

これを雷雨喘息(Thunderstorm Asthma)と呼んでいます。

これは通常の救急受診率の672%という途方もない増加で、

このうちの476名はもともと喘息で治療中の患者の急性増悪で、

これも通常の救急受診率の992%という、

異常な増加でした。

35名の患者が集中治療室管理となり、

10名の患者が亡くなっています。

それでは、何故雷雨の後に喘息発作が急増したのでしょうか?

こうした現象のあること自体はそれ以前から知られていて、

それを2001年の段階で検証した論文がこちらです。

https://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/56/6/468.full.pdf

主にブタクサなどのイネ科の花粉が、

飛散し易い状態になっている時期に、

ゲリラ豪雨のような雷雨が起こると、

その風雨によって飛散した花粉が空気中に巻き上げられ、

その急激な濃度上昇が、

喘息発作の原因になると想定されています。

花粉症がその日の飛散量によって症状が悪化し、

飛散量の多いシーズンでは、

普段は花粉症にならない人でも、

症状の出ることがしばしばありますが、

それと同様の現象と考えられるのです。

それ以外に雷の電荷の影響により、

花粉の粒子が破裂して発作を誘発する、

という仮説がそれ以前から提唱されていますが、

この2001年の論文ではその可能性には否定的です。

2023年には中国で同様の現象の報道があり、

日本ではまだ典型的な事例はないと思いますが、

天候変化にともなって、

喘息などの症状が悪化することは、

花粉症の時期には特に起こり易いことは事実と思われ、

今後その関連については、

臨床医の経験的印象のようなものではなく、

より科学的な検証が必要なように思います。

メルボルンの事例においては、

救急に多くの患者が押し寄せてパンク状態となり、

その対応が大きな課題として指摘されています。

ゲリラ豪雨のような現象の予測はなかなか困難で、

花粉の潜在的な飛散量との関連も、

現時点では推測の域を出ませんが、

新型コロナの流行期にも問題となったように、

救急患者が急増した時の短期的な対応をどうするべきかは、

より具体的な検証が必要であるように思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診ですが、

老人ホームの診療などには廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

JAMA誌に2024年2月19日付で掲載された解説記事ですが、

ゲリラ豪雨などの気象異常に伴って、

喘息発作が急激に増加する現象についての内容です。

これは最近時々一般の報道でも取り上げられていますね。

喘息発作は感染症やストレスなどをきっかけとして起こりますが、

特定の気象変化に伴って、

喘息発作が急増する現象が以前から報告されています。

それが非常に注目されたのは、

2016年の11月21日にオーストラリアのメルボルンで、

雷雨の後30時間以内に、

急性の呼吸困難で3365名の患者が救急受診した、

という事例が報告されたからです。

これを雷雨喘息(Thunderstorm Asthma)と呼んでいます。

これは通常の救急受診率の672%という途方もない増加で、

このうちの476名はもともと喘息で治療中の患者の急性増悪で、

これも通常の救急受診率の992%という、

異常な増加でした。

35名の患者が集中治療室管理となり、

10名の患者が亡くなっています。

それでは、何故雷雨の後に喘息発作が急増したのでしょうか?

こうした現象のあること自体はそれ以前から知られていて、

それを2001年の段階で検証した論文がこちらです。

https://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/56/6/468.full.pdf

主にブタクサなどのイネ科の花粉が、

飛散し易い状態になっている時期に、

ゲリラ豪雨のような雷雨が起こると、

その風雨によって飛散した花粉が空気中に巻き上げられ、

その急激な濃度上昇が、

喘息発作の原因になると想定されています。

花粉症がその日の飛散量によって症状が悪化し、

飛散量の多いシーズンでは、

普段は花粉症にならない人でも、

症状の出ることがしばしばありますが、

それと同様の現象と考えられるのです。

それ以外に雷の電荷の影響により、

花粉の粒子が破裂して発作を誘発する、

という仮説がそれ以前から提唱されていますが、

この2001年の論文ではその可能性には否定的です。

2023年には中国で同様の現象の報道があり、

日本ではまだ典型的な事例はないと思いますが、

天候変化にともなって、

喘息などの症状が悪化することは、

花粉症の時期には特に起こり易いことは事実と思われ、

今後その関連については、

臨床医の経験的印象のようなものではなく、

より科学的な検証が必要なように思います。

メルボルンの事例においては、

救急に多くの患者が押し寄せてパンク状態となり、

その対応が大きな課題として指摘されています。

ゲリラ豪雨のような現象の予測はなかなか困難で、

花粉の潜在的な飛散量との関連も、

現時点では推測の域を出ませんが、

新型コロナの流行期にも問題となったように、

救急患者が急増した時の短期的な対応をどうするべきかは、

より具体的な検証が必要であるように思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

GLP-1アナログの膵臓癌リスク(2023年イスラエルの疫学データ) [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

JAMA Network Open誌に、

2024年1月4日付で掲載された、

糖尿病治療薬の膵癌リスクについての論文です。

GLP-1アナログは、

人間の消化管から分泌されるホルモンである、

GLP-1と同じ作用を持つ薬剤で、

その膵臓を刺激してインスリン分泌を促し、

血糖を降下させる作用から、

糖尿病の治療薬として開発されて使用され、

その臨床データで体重減少効果が認められたことより、

最近では肥満症の治療薬としても注目されている薬剤です。

もともとは注射の製剤しかなかったのですが、

最近になって内服薬も開発され、

その使用のハードルはグッと下がりました。

GLP-1アナログが2型糖尿病の治療薬として、

有用な薬であることは間違いがありませんが、

その一方で吐き気などの消化器系の有害事象は多く、

胆石症や膵炎、膵癌などのリスクを増加させることを、

示唆するようなデータが報告されています。

このうち最も問題となるのは膵癌ですが、

これについては初期の臨床データや症例報告において、

そのリスク増加を指摘する報告があったものの、

その後のより大規模な疫学データやメタ解析においては、

概ねそのリスク増加は否定されています。

ただ、これまでの臨床データは規模の小さなものが多く、

その観察期間も5年以下と癌のリスクを云々するには短期間の者が多いので、

より大規模で長期の実臨床のデータが求められていました。

今回の研究はイスラエルにおいて、

医療保険の臨床データを解析したもので、

2009年から2017年の期間において、

21歳から89歳の年齢で2型糖尿病に罹患して治療を受けた、

トータル543595名を対象として、

7年を超える長期の経過観察を行っています。

全体の6.1%に当たる33377名がGLP-1アナログを使用し、

19.7%に当たる106849名がインスリンを使用していました。

観察期間において1665名が膵癌と診断され、

他の膵癌のリスクを補正した結果として、

インスリン治療と比較してGLP-1アナログの使用は、

有意な膵癌リスクの増加を認めませんでした。

データはより長期の観察が必要と考えられますが、

現状7年程度の観察期間において、

GLP-1アナログの使用は、

2型糖尿病の患者さんにおける膵癌リスクを、

増加させるという根拠は乏しいと、

そう考えて良いように思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は土曜日で午前中は石田医師が、

午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

JAMA Network Open誌に、

2024年1月4日付で掲載された、

糖尿病治療薬の膵癌リスクについての論文です。

GLP-1アナログは、

人間の消化管から分泌されるホルモンである、

GLP-1と同じ作用を持つ薬剤で、

その膵臓を刺激してインスリン分泌を促し、

血糖を降下させる作用から、

糖尿病の治療薬として開発されて使用され、

その臨床データで体重減少効果が認められたことより、

最近では肥満症の治療薬としても注目されている薬剤です。

もともとは注射の製剤しかなかったのですが、

最近になって内服薬も開発され、

その使用のハードルはグッと下がりました。

GLP-1アナログが2型糖尿病の治療薬として、

有用な薬であることは間違いがありませんが、

その一方で吐き気などの消化器系の有害事象は多く、

胆石症や膵炎、膵癌などのリスクを増加させることを、

示唆するようなデータが報告されています。

このうち最も問題となるのは膵癌ですが、

これについては初期の臨床データや症例報告において、

そのリスク増加を指摘する報告があったものの、

その後のより大規模な疫学データやメタ解析においては、

概ねそのリスク増加は否定されています。

ただ、これまでの臨床データは規模の小さなものが多く、

その観察期間も5年以下と癌のリスクを云々するには短期間の者が多いので、

より大規模で長期の実臨床のデータが求められていました。

今回の研究はイスラエルにおいて、

医療保険の臨床データを解析したもので、

2009年から2017年の期間において、

21歳から89歳の年齢で2型糖尿病に罹患して治療を受けた、

トータル543595名を対象として、

7年を超える長期の経過観察を行っています。

全体の6.1%に当たる33377名がGLP-1アナログを使用し、

19.7%に当たる106849名がインスリンを使用していました。

観察期間において1665名が膵癌と診断され、

他の膵癌のリスクを補正した結果として、

インスリン治療と比較してGLP-1アナログの使用は、

有意な膵癌リスクの増加を認めませんでした。

データはより長期の観察が必要と考えられますが、

現状7年程度の観察期間において、

GLP-1アナログの使用は、

2型糖尿病の患者さんにおける膵癌リスクを、

増加させるという根拠は乏しいと、

そう考えて良いように思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

新型コロナワクチンの教訓 [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は水曜日なので診療は午前中で終わり、

午後は保育園の検診や産業医面談で都内を廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

the New England Journal of Medicine誌に、

2023年2月9日掲載された解説記事ですが、

「2価新型コロナワクチンの教訓」と題されていて、

オミクロン株対応2価ワクチンの有効性についての内容です。

新型コロナウイルス感染症の予防のために、

迅速に開発されたワクチンは、

特にファイザー・ビオンテック社とモデルナ社による、

2種類のmRNAワクチンに関しては、

少なくても短期的には高い有効性が確認されています。

ただ、それはデルタ株の流行までの話で、

オミクロン株の感染に対しては、

感染予防効果はそれ以前の変異株と比較すると低く、

重症化予防効果しか期待出来ないのが実際です。

これはそれまで使用されていたワクチンが、

最初に中国の武漢で同定されたウイルス抗原を元にして作られたもので、

オミクロン株のスパイク蛋白とは、

30を超える変異が見つかっていることが、

その原因と考えられています。

そこで、オミクロン株のBA.1に対するワクチンが作られ、

続いて、BA.4とBA.5に対するワクチンが作られました。

しかし…

2022年11月22日に公表されたCDCによる報告によると、

オミクロン株のBA.4とBA.5を含む新型コロナワクチンを、

通常ワクチン接種後2、3か月で追加接種した時の

2か月以内の有症状感染の上乗せの予防効果は、

28から31%と算出されています。

これが通常ワクチン接種後8か月を超えて接種された場合には、

上乗せの予防効果は43から56%となっていました。

これはオミクロン対応のワクチンではなく、

従来型のワクチンを追加接種した場合と、

あまり差のない結果です。

実際従来型のワクチン接種後に、

オミクロン対応の2価ワクチンを追加接種した場合と、

従来のワクチンを追加接種した場合とで、

オミクロン株に対する中和抗体の上昇には、

有意な差はなかった、

という報告もあるのです。

本来は流行株に一致した抗原を含むワクチンを接種すれば、

抗体上昇は数倍から数十倍以上に達すると想定されていました。

それが、結果としては、

従来型のワクチンを追加接種した場合と比較して、

上昇するにしても軽度に留まり、

しかもその持続は数か月以内と、

非常に短いものでした。

何故こうした現象が起こったのでしょうか?

上記解説記事によると、

一番可能性の高い想定は、

従来型ワクチンを複数回接種することにより、

抗体産生の方向性が従来型抗原を主体としたものに規定され、

オミクロン株の抗原刺激が加わっても、

一部がそれにより変化しただけで、

免疫の主体は従来型に対するものから変わらなかったのではないか、

という推測がされています。

これはimprintingと呼ばれる現象です。

今回使用されたオミクロン対応のワクチンは、

トータルな抗原量は従来型のワクチンと同じで、

オミクロン由来の抗原と従来型の抗原に、

半分ずつ分けていたのですが、

オミクロン株由来の抗原のみのワクチンに、

した方が良かったのではないかとも指摘されています。

抗原変異のスピードは速く、

BA4.もBA5.も流行の主体から退場し、

今ではオミクロン株から派生して、

別の変異株が世界的に感染の主体となっています。

現行日本ではインフルエンザの感染の方が、

「感冒症状」の主体となり、

クリニック周辺では、

新型コロナは時々見かけるくらい、

という現状です。

今後のワクチンの開発や修正の方向性は、

今回の知見を教訓として、

感染症毎に別個の対応がなされる必要がありそうです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は水曜日なので診療は午前中で終わり、

午後は保育園の検診や産業医面談で都内を廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

the New England Journal of Medicine誌に、

2023年2月9日掲載された解説記事ですが、

「2価新型コロナワクチンの教訓」と題されていて、

オミクロン株対応2価ワクチンの有効性についての内容です。

新型コロナウイルス感染症の予防のために、

迅速に開発されたワクチンは、

特にファイザー・ビオンテック社とモデルナ社による、

2種類のmRNAワクチンに関しては、

少なくても短期的には高い有効性が確認されています。

ただ、それはデルタ株の流行までの話で、

オミクロン株の感染に対しては、

感染予防効果はそれ以前の変異株と比較すると低く、

重症化予防効果しか期待出来ないのが実際です。

これはそれまで使用されていたワクチンが、

最初に中国の武漢で同定されたウイルス抗原を元にして作られたもので、

オミクロン株のスパイク蛋白とは、

30を超える変異が見つかっていることが、

その原因と考えられています。

そこで、オミクロン株のBA.1に対するワクチンが作られ、

続いて、BA.4とBA.5に対するワクチンが作られました。

しかし…

2022年11月22日に公表されたCDCによる報告によると、

オミクロン株のBA.4とBA.5を含む新型コロナワクチンを、

通常ワクチン接種後2、3か月で追加接種した時の

2か月以内の有症状感染の上乗せの予防効果は、

28から31%と算出されています。

これが通常ワクチン接種後8か月を超えて接種された場合には、

上乗せの予防効果は43から56%となっていました。

これはオミクロン対応のワクチンではなく、

従来型のワクチンを追加接種した場合と、

あまり差のない結果です。

実際従来型のワクチン接種後に、

オミクロン対応の2価ワクチンを追加接種した場合と、

従来のワクチンを追加接種した場合とで、

オミクロン株に対する中和抗体の上昇には、

有意な差はなかった、

という報告もあるのです。

本来は流行株に一致した抗原を含むワクチンを接種すれば、

抗体上昇は数倍から数十倍以上に達すると想定されていました。

それが、結果としては、

従来型のワクチンを追加接種した場合と比較して、

上昇するにしても軽度に留まり、

しかもその持続は数か月以内と、

非常に短いものでした。

何故こうした現象が起こったのでしょうか?

上記解説記事によると、

一番可能性の高い想定は、

従来型ワクチンを複数回接種することにより、

抗体産生の方向性が従来型抗原を主体としたものに規定され、

オミクロン株の抗原刺激が加わっても、

一部がそれにより変化しただけで、

免疫の主体は従来型に対するものから変わらなかったのではないか、

という推測がされています。

これはimprintingと呼ばれる現象です。

今回使用されたオミクロン対応のワクチンは、

トータルな抗原量は従来型のワクチンと同じで、

オミクロン由来の抗原と従来型の抗原に、

半分ずつ分けていたのですが、

オミクロン株由来の抗原のみのワクチンに、

した方が良かったのではないかとも指摘されています。

抗原変異のスピードは速く、

BA4.もBA5.も流行の主体から退場し、

今ではオミクロン株から派生して、

別の変異株が世界的に感染の主体となっています。

現行日本ではインフルエンザの感染の方が、

「感冒症状」の主体となり、

クリニック周辺では、

新型コロナは時々見かけるくらい、

という現状です。

今後のワクチンの開発や修正の方向性は、

今回の知見を教訓として、

感染症毎に別個の対応がなされる必要がありそうです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

新型コロナとインフルエンザの同時感染の重症化リスク [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

今日は休みですが医学の話題です。

今日はこちら。

Lancet誌に2022年4月16日掲載された解説記事ですが、

新型コロナウイルス感染症と他の風邪ウイルスとの、

同時感染のリスクについての論文です。

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時感染が、

単独感染よりリスク増加に繋がるのでは、という意見があります。

それは事実でしょうか?

クリニックでは、

新型コロナとインフルエンザの同時検出のキットを活用していますが、

両方の陽性反応が同時に見られたケースは、

これまで1例のみで、

症状的には発熱など通常のインフルエンザや新型コロナの単独感染と、

特に変わりはありませんでした。

先日テレビをチラ見していたら、

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時感染では、

重症化のリスクが高まるというデータが説明されていて、

その出典がランセットと書かれていました。

そんな論文あったかしらと、

あまり読んだ覚えがなかったので、

改めて検索してみたところ、

どうやら上記の解説記事にあるデータが、

その出典であるようです。

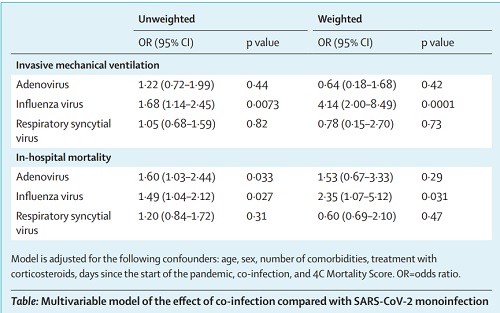

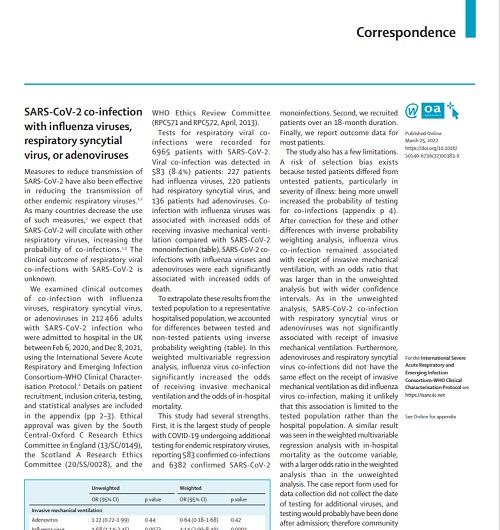

これはイギリスで入院治療をした新型コロナウイルス感染症患者、

トータル212466名で他の感冒ウイルスとの同時感染の有無を検証したもので、

そのうちの6965例で他の呼吸器感染症の原因ウイルスが検査されており、

8.4%に当たる583例で同時感染が認められました。

内訳は227例が季節性インフルエンザウイルス、

220例が咳を伴う症状のRSウイルス、

136例が下痢や扁桃炎などを起こすアデノウイルスでした。

そこで影響する因子を補正して検証したところ、

アデノウイルスやRSウイルスの同時感染では、

新型コロナのみの単独感染と比較して、

重症化のリスクには有意な差はありませんでしたが、

インフルエンザウイルスとの同時感染では、

人工呼吸器を装着するリスクが4.34倍(95%CI:2.00から8.49)、

入院中に死亡するリスクが2.35倍(95%CI:1.07から5.12)、

それぞれ有意に増加していました。

その結果を表にしたものがこちらになります。

これは敢くまで入院治療を要した、

比較的重症の事例に限ったデータである点には、

注意が必要ですが、

新型コロナとインフルエンザの同時感染では、

重症化や死亡のリスクが増加する可能性があることを留意して、

慎重な対応が必要であると考えた方が良いようです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

今日は休みですが医学の話題です。

今日はこちら。

Lancet誌に2022年4月16日掲載された解説記事ですが、

新型コロナウイルス感染症と他の風邪ウイルスとの、

同時感染のリスクについての論文です。

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時感染が、

単独感染よりリスク増加に繋がるのでは、という意見があります。

それは事実でしょうか?

クリニックでは、

新型コロナとインフルエンザの同時検出のキットを活用していますが、

両方の陽性反応が同時に見られたケースは、

これまで1例のみで、

症状的には発熱など通常のインフルエンザや新型コロナの単独感染と、

特に変わりはありませんでした。

先日テレビをチラ見していたら、

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時感染では、

重症化のリスクが高まるというデータが説明されていて、

その出典がランセットと書かれていました。

そんな論文あったかしらと、

あまり読んだ覚えがなかったので、

改めて検索してみたところ、

どうやら上記の解説記事にあるデータが、

その出典であるようです。

これはイギリスで入院治療をした新型コロナウイルス感染症患者、

トータル212466名で他の感冒ウイルスとの同時感染の有無を検証したもので、

そのうちの6965例で他の呼吸器感染症の原因ウイルスが検査されており、

8.4%に当たる583例で同時感染が認められました。

内訳は227例が季節性インフルエンザウイルス、

220例が咳を伴う症状のRSウイルス、

136例が下痢や扁桃炎などを起こすアデノウイルスでした。

そこで影響する因子を補正して検証したところ、

アデノウイルスやRSウイルスの同時感染では、

新型コロナのみの単独感染と比較して、

重症化のリスクには有意な差はありませんでしたが、

インフルエンザウイルスとの同時感染では、

人工呼吸器を装着するリスクが4.34倍(95%CI:2.00から8.49)、

入院中に死亡するリスクが2.35倍(95%CI:1.07から5.12)、

それぞれ有意に増加していました。

その結果を表にしたものがこちらになります。

これは敢くまで入院治療を要した、

比較的重症の事例に限ったデータである点には、

注意が必要ですが、

新型コロナとインフルエンザの同時感染では、

重症化や死亡のリスクが増加する可能性があることを留意して、

慎重な対応が必要であると考えた方が良いようです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

新型コロナウイルスの死者はインフルエンザと同じくらい、は本当か? [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診です。

何もなければ積み残した仕事などして過ごす予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

JAMA Internal Medicine誌に、

2020年5月14日ウェブ掲載された、

新型コロナウイルス感染症による死亡数と、

季節性インフルエンザによる死亡数との差についての解説記事です。

アメリカでは2020年5月初めまでに、

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のために、

65000人の死者が報告されています。

しかし、実はアメリカのCDCが発表している統計によると、

毎年の季節性インフルエンザによる死亡数も、

年による変動はありますが、

ほぼ同数の年もあるとされています。

それでは、

毎年同じように流行している季節性インフルエンザと、

新型コロナウイルスは、

同程度の重さの病気なのでしょうか?

確かにメディアなどでそうした発言をされている著明な方もいます。

「新型コロナウイルスと言っても、

季節性インフルエンザと同じくらいの患者しか死んでいない。

みんな怖がり過ぎているんだ」

というのです。

これは本当でしょうか?

新型コロナウイルスのパンデミックにおいては、

特に流行が爆発したニューヨーク州で、

深刻な医療崩壊が起こり、

公園の仮設の病院において、

人工呼吸器を並べて重傷者の診療を行っている、

というような報道がありました。

仮に季節性インフルエンザにおいても、

同じくらいの重傷者が出ているのだとすれば、

毎年医療崩壊が起こっていないとおかしい、

ということになります。

そんなことはないですよね。

一体何が間違っているのでしょうか?

新型コロナウイルスの死亡数というのは、

実際に報告された患者数を集計したものです。

その一方で季節性インフルエンザの死亡数というのは、

報告された死亡数のみではなく、

そこから全国の死亡数を推計して計算して出している数値なのです。

2013年から2019年のインフルエンザ流行期において、

年間の季節性インフルエンザによるアメリカ全土の死亡数は、

23000名から61000名の間の数字が年毎に報告されています。

しかし、実際に個別に報告された死亡数は3448名から15620名です。

要するに23000名から61000名という数値は、

3448名から15620名をサンプルとして考えた時に、

全国ではそのくらいの人数が死亡している筈だ、

という推測の数値にしか過ぎないのです。

これが2017年から2018年のシーズンでは、

推計された死亡数が61000名となっていて、

このシーズンのインフルエンザの流行はかなり深刻であった訳ですが、

それでも新型コロナウイルスに匹敵する、

というような数字ではないのです。

2020年の4月21日までの1週間で、

新型コロナウイルス感染症で死亡した人は、

15455名と報告されています。

同様の週毎の季節性インフルエンザによる死亡数は、

2013年から2020年の間では、

351名から1626名と報告されています。

つまり、季節性インフルエンザの死亡数の、

同じ期間で9.5から44.1倍、

平均で20.5倍の死亡が、

新型コロナウイルス感染症では起こっている、

というのが実数であることが分かります。

厳密に言えば、

インフルエンザによる死亡数も、

新型コロナウイルスの死亡数も、

いずれも少なからず漏れているケースが想定されますが、

いずれにしてもアメリカにおいて、

新型コロナウイルスのパンデミックの深刻さは、

季節性インフルエンザの10倍以上ではある、

というのが実際と考えて良いようです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

(付記)

数字の記載に一部誤りがあり修正しました。

(2020年6月22日午後10時修正)

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診です。

何もなければ積み残した仕事などして過ごす予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

JAMA Internal Medicine誌に、

2020年5月14日ウェブ掲載された、

新型コロナウイルス感染症による死亡数と、

季節性インフルエンザによる死亡数との差についての解説記事です。

アメリカでは2020年5月初めまでに、

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のために、

65000人の死者が報告されています。

しかし、実はアメリカのCDCが発表している統計によると、

毎年の季節性インフルエンザによる死亡数も、

年による変動はありますが、

ほぼ同数の年もあるとされています。

それでは、

毎年同じように流行している季節性インフルエンザと、

新型コロナウイルスは、

同程度の重さの病気なのでしょうか?

確かにメディアなどでそうした発言をされている著明な方もいます。

「新型コロナウイルスと言っても、

季節性インフルエンザと同じくらいの患者しか死んでいない。

みんな怖がり過ぎているんだ」

というのです。

これは本当でしょうか?

新型コロナウイルスのパンデミックにおいては、

特に流行が爆発したニューヨーク州で、

深刻な医療崩壊が起こり、

公園の仮設の病院において、

人工呼吸器を並べて重傷者の診療を行っている、

というような報道がありました。

仮に季節性インフルエンザにおいても、

同じくらいの重傷者が出ているのだとすれば、

毎年医療崩壊が起こっていないとおかしい、

ということになります。

そんなことはないですよね。

一体何が間違っているのでしょうか?

新型コロナウイルスの死亡数というのは、

実際に報告された患者数を集計したものです。

その一方で季節性インフルエンザの死亡数というのは、

報告された死亡数のみではなく、

そこから全国の死亡数を推計して計算して出している数値なのです。

2013年から2019年のインフルエンザ流行期において、

年間の季節性インフルエンザによるアメリカ全土の死亡数は、

23000名から61000名の間の数字が年毎に報告されています。

しかし、実際に個別に報告された死亡数は3448名から15620名です。

要するに23000名から61000名という数値は、

3448名から15620名をサンプルとして考えた時に、

全国ではそのくらいの人数が死亡している筈だ、

という推測の数値にしか過ぎないのです。

これが2017年から2018年のシーズンでは、

推計された死亡数が61000名となっていて、

このシーズンのインフルエンザの流行はかなり深刻であった訳ですが、

それでも新型コロナウイルスに匹敵する、

というような数字ではないのです。

2020年の4月21日までの1週間で、

新型コロナウイルス感染症で死亡した人は、

15455名と報告されています。

同様の週毎の季節性インフルエンザによる死亡数は、

2013年から2020年の間では、

351名から1626名と報告されています。

つまり、季節性インフルエンザの死亡数の、

同じ期間で9.5から44.1倍、

平均で20.5倍の死亡が、

新型コロナウイルス感染症では起こっている、

というのが実数であることが分かります。

厳密に言えば、

インフルエンザによる死亡数も、

新型コロナウイルスの死亡数も、

いずれも少なからず漏れているケースが想定されますが、

いずれにしてもアメリカにおいて、

新型コロナウイルスのパンデミックの深刻さは、

季節性インフルエンザの10倍以上ではある、

というのが実際と考えて良いようです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

(付記)

数字の記載に一部誤りがあり修正しました。

(2020年6月22日午後10時修正)

ランセット論文取り下げ顛末(2020年ガーディアン誌のスクープ) [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

Lancet誌は2020年5月22日にウェブ掲載された、

ヒドロキシクロロキンの患者レジストリ解析についての記事を、

6月4日に撤回しました。

この撤回された論文については、

本ブログでも5月26日に記事にしています。

こちらです。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2020-05-26

これは内容的には患者レジストリ解析という手法により、

患者データを後から解析する方法で、

新型コロナウイルス感染症に対するクロロキン製剤の、

有効性と安全性とを検証したものです。

ここでは世界6大陸の671の医療施設における、

トータルで96032名の患者データが、

その元になっています。

これだけ膨大な患者データがどうやって得られたのかと言うと、

アメリカのサージスフィア社という医療データ解析を専門とする会社が、

データを収集したとされています。

そして、この論文の著者の1人として、

サージスフィア社代表のサパン・デサイ(Sapan S.Desai)氏という人物が、

名前を出しています。

(発音は違うかも知れません)

この会社は新型コロナウイルス感染に伴って急成長したベンチャーで、

このLancet論文以外にも、

こちらはブログではご紹介していませんが、

New England…誌の新型コロナウイルス感染の死因などを解析した、

別の論文にもデータを提供し、その著者にも名を連ねています。

ところが、この大規模データの信頼性に、

疑義を呈する声が出たのです。

日本には文春砲というものがありますが、

これは英国のガーディアン誌のスクープでした。

ガーディアン誌の調査によると、

Lancet論文ではオーストラリアの5カ所の病院で、

600人の新型コロナウイルスの患者を登録し、

そのうち4月21日時点で73名が死亡している、

と記載されています。

ところが、

オーストラリアの正式な報告によると、

同時期の死亡事例は67名です。

つまり、5つの病院のみから集めた筈の患者の死亡数が、

オーストラリア全体より多い、

という珍妙なことになっています。

この時点でサパン・デサイ氏にこの疑問をぶつけると、返答は、

「それはオーストラリアの集計にアジアの別の病院が紛れた単純ミスだ」

というもので、

Lancet誌側もその意見を信じて、

論文の結果を修正するに留める方針になりました。

しかし、ガーディアン誌が、

オーストラリアで主に新型コロナウイルスの患者を受け入れていた、

5つの病院に取材したところ、

どの病院もサージスフィア社に患者データを提出したことはなく、

そんな会社も知らない、という返答でした。

主要な病院を外して、

オーストラリア全体の統計に近いような死亡患者数を、

集められる筈がありません。

ここにおいて、

サージスフィア社の患者データは、

ねつ造である可能性が高くなりました。

ガーディアン誌が更に調べたところ、

サージスフィア社の従業員は10名ほどで、

登記された住所もただの民家のような場所、

社員とされる人物の1人はSFなどの小説家で、

もう1人はアダルト雑誌のモデルなどをしている女性であることも、

また明らかになりました。

そんな会社が、

どうやって世界中の患者データを集めることが出来たのでしょうか?

会社にはほぼ実体も何もない可能性が浮上したのです。

こうなると同じような話がボロボロ出て来ます。

この会社はビッグデータとAIを駆使して、

新型コロナウイルス感染の死亡リスクなどを予測する、

画期的なソフトも開発したとされ、

それが世界的に使用されていました。

しかし、たとえば20歳の喫煙者の死亡リスクをこのAIで計算すると、

2.2%と算出されましたが、

実際には0.01%未満で、

これも全く役に立たない偽物でした。

Lancet誌は急遽第三者委員会を設置し、

サージスフィア社に元データの開示を求めましたが、

会社側(と言うか多分代表1人)は、

データの提供元の許可がないので開示出来ない、

とその要請を拒否したため、

6月4日にLancet誌は当該の論文を撤回、

歩調を合わせるようにNew England…誌も、

関連する論文の撤回を発表しました。

それを受けて、クロロキン製剤の臨床試験も再開されるようですが、

クロロキン製剤は他の臨床試験においても、

ほぼ無効であることは確定していると言って良いので、

再浮上する可能性は現状では低いのではないかと思います。

どうやら、ただのねつ造データ製造のインチキ男1人に、

他人のふんどしで相撲を取ろうとした錚々たる専門家が騙された、

という構図のようですが、

洋の東西を問わず、

科学論文の信憑性も、

眉につばを付けて読む必要がある、

嫌な時代ではあるようです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

Lancet誌は2020年5月22日にウェブ掲載された、

ヒドロキシクロロキンの患者レジストリ解析についての記事を、

6月4日に撤回しました。

この撤回された論文については、

本ブログでも5月26日に記事にしています。

こちらです。

https://rokushin.blog.ss-blog.jp/2020-05-26

これは内容的には患者レジストリ解析という手法により、

患者データを後から解析する方法で、

新型コロナウイルス感染症に対するクロロキン製剤の、

有効性と安全性とを検証したものです。

ここでは世界6大陸の671の医療施設における、

トータルで96032名の患者データが、

その元になっています。

これだけ膨大な患者データがどうやって得られたのかと言うと、

アメリカのサージスフィア社という医療データ解析を専門とする会社が、

データを収集したとされています。

そして、この論文の著者の1人として、

サージスフィア社代表のサパン・デサイ(Sapan S.Desai)氏という人物が、

名前を出しています。

(発音は違うかも知れません)

この会社は新型コロナウイルス感染に伴って急成長したベンチャーで、

このLancet論文以外にも、

こちらはブログではご紹介していませんが、

New England…誌の新型コロナウイルス感染の死因などを解析した、

別の論文にもデータを提供し、その著者にも名を連ねています。

ところが、この大規模データの信頼性に、

疑義を呈する声が出たのです。

日本には文春砲というものがありますが、

これは英国のガーディアン誌のスクープでした。

ガーディアン誌の調査によると、

Lancet論文ではオーストラリアの5カ所の病院で、

600人の新型コロナウイルスの患者を登録し、

そのうち4月21日時点で73名が死亡している、

と記載されています。

ところが、

オーストラリアの正式な報告によると、

同時期の死亡事例は67名です。

つまり、5つの病院のみから集めた筈の患者の死亡数が、

オーストラリア全体より多い、

という珍妙なことになっています。

この時点でサパン・デサイ氏にこの疑問をぶつけると、返答は、

「それはオーストラリアの集計にアジアの別の病院が紛れた単純ミスだ」

というもので、

Lancet誌側もその意見を信じて、

論文の結果を修正するに留める方針になりました。

しかし、ガーディアン誌が、

オーストラリアで主に新型コロナウイルスの患者を受け入れていた、

5つの病院に取材したところ、

どの病院もサージスフィア社に患者データを提出したことはなく、

そんな会社も知らない、という返答でした。

主要な病院を外して、

オーストラリア全体の統計に近いような死亡患者数を、

集められる筈がありません。

ここにおいて、

サージスフィア社の患者データは、

ねつ造である可能性が高くなりました。

ガーディアン誌が更に調べたところ、

サージスフィア社の従業員は10名ほどで、

登記された住所もただの民家のような場所、

社員とされる人物の1人はSFなどの小説家で、

もう1人はアダルト雑誌のモデルなどをしている女性であることも、

また明らかになりました。

そんな会社が、

どうやって世界中の患者データを集めることが出来たのでしょうか?

会社にはほぼ実体も何もない可能性が浮上したのです。

こうなると同じような話がボロボロ出て来ます。

この会社はビッグデータとAIを駆使して、

新型コロナウイルス感染の死亡リスクなどを予測する、

画期的なソフトも開発したとされ、

それが世界的に使用されていました。

しかし、たとえば20歳の喫煙者の死亡リスクをこのAIで計算すると、

2.2%と算出されましたが、

実際には0.01%未満で、

これも全く役に立たない偽物でした。

Lancet誌は急遽第三者委員会を設置し、

サージスフィア社に元データの開示を求めましたが、

会社側(と言うか多分代表1人)は、

データの提供元の許可がないので開示出来ない、

とその要請を拒否したため、

6月4日にLancet誌は当該の論文を撤回、

歩調を合わせるようにNew England…誌も、

関連する論文の撤回を発表しました。

それを受けて、クロロキン製剤の臨床試験も再開されるようですが、

クロロキン製剤は他の臨床試験においても、

ほぼ無効であることは確定していると言って良いので、

再浮上する可能性は現状では低いのではないかと思います。

どうやら、ただのねつ造データ製造のインチキ男1人に、

他人のふんどしで相撲を取ろうとした錚々たる専門家が騙された、

という構図のようですが、

洋の東西を問わず、

科学論文の信憑性も、

眉につばを付けて読む必要がある、

嫌な時代ではあるようです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

マスクは感染予防にどの程度有効なのか? [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診ですが、

老人ホームの診療に廻り、

その後産業医の訪問に廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

2011年のInfluenza and Other Respiratory Viruses 誌に掲載された、

マスクの感染予防効果についてのレビューです。

新型コロナウイルス肺炎の流行で、

医療機関でも医療用のマスクが手に入りにくい状態となっていることは、

先日のブログ記事でもご紹介しました。

マスクの有効性は、

実際に飛沫感染するような病気に感染していて、

咳などの症状が有る場合に、

その患者さんが着けることにおいては、

明確に実証されています。

無防備にしていれば、

周辺のかなりの範囲に、

咳の度にウイルスを含む飛沫が飛び散ることになりますが、

その患者さんがマスクをしていれば、

その飛沫の多くは飛び散らないで済むからです。

ただ、病気に感染していない人が、

マスクをすることによって、

感染している人と接近しても、

その感染を予防出来るかどうかについては、

そこまで明確な有効性が実証されている訳ではありません。

欧米では病気になっていない人が、

感染症の患者さんに対応する医療やケアのスタッフでもないのに、

予防のためにマスクを着ける、

というような習慣はあまりなく、

むしろ病気のサインのように思われて忌避される傾向がある、

とされています。

従って、

マスクの感染予防効果を検証したような研究は、

欧米ではあまりなく、

上記のレビューには、

これまでの8つの介入試験が紹介されていますが、

そのうちの3つは中国のもので、

1つは日本のもの、

アメリカが2つで、

オーストラリアとカナダのものが1つずつです。

そのうち5つの臨床試験においては、

マスクのインフルエンザ感染に対する予防効果は、

明確には確認をされていません。

残りの3つの臨床試験においては、

一定のマスクの有効性が認められていますが、

例数が少なかったり、グループ分けが適切でないなど、

その結果の信頼性はあまり高いものではありません。

以上は全てインフルエンザ感染についての検証です。

SARSの感染に対しては介入試験はなく、

観察研究が殆どですが、

マスク装着に一定の感染予防効果が認められています。

ただ、研究デザインにおける信頼性は、

それほど高いものではなく、

サージカルマスクとより感染防御効果の高いN95マスクとの比較では、

あまり明確な差は見られていません。

このように、

マスク装着により一定の感染予防効果が、

想定はされるのですが、

その有効性は臨床研究のレベルでは、

それほど明確に証明はされておらず、

こうした場合のマスクの機能による効果の差も、

明確ではありません。

従って、

マスクの必要性は個別に判断することが大切で、

マスクをしているから安心、

という考えにも、

マスクは無駄だ、

という考えにも、

あまり科学的根拠はない、

と言う点は確認しておく必要があると思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診ですが、

老人ホームの診療に廻り、

その後産業医の訪問に廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

2011年のInfluenza and Other Respiratory Viruses 誌に掲載された、

マスクの感染予防効果についてのレビューです。

新型コロナウイルス肺炎の流行で、

医療機関でも医療用のマスクが手に入りにくい状態となっていることは、

先日のブログ記事でもご紹介しました。

マスクの有効性は、

実際に飛沫感染するような病気に感染していて、

咳などの症状が有る場合に、

その患者さんが着けることにおいては、

明確に実証されています。

無防備にしていれば、

周辺のかなりの範囲に、

咳の度にウイルスを含む飛沫が飛び散ることになりますが、

その患者さんがマスクをしていれば、

その飛沫の多くは飛び散らないで済むからです。

ただ、病気に感染していない人が、

マスクをすることによって、

感染している人と接近しても、

その感染を予防出来るかどうかについては、

そこまで明確な有効性が実証されている訳ではありません。

欧米では病気になっていない人が、

感染症の患者さんに対応する医療やケアのスタッフでもないのに、

予防のためにマスクを着ける、

というような習慣はあまりなく、

むしろ病気のサインのように思われて忌避される傾向がある、

とされています。

従って、

マスクの感染予防効果を検証したような研究は、

欧米ではあまりなく、

上記のレビューには、

これまでの8つの介入試験が紹介されていますが、

そのうちの3つは中国のもので、

1つは日本のもの、

アメリカが2つで、

オーストラリアとカナダのものが1つずつです。

そのうち5つの臨床試験においては、

マスクのインフルエンザ感染に対する予防効果は、

明確には確認をされていません。

残りの3つの臨床試験においては、

一定のマスクの有効性が認められていますが、

例数が少なかったり、グループ分けが適切でないなど、

その結果の信頼性はあまり高いものではありません。

以上は全てインフルエンザ感染についての検証です。

SARSの感染に対しては介入試験はなく、

観察研究が殆どですが、

マスク装着に一定の感染予防効果が認められています。

ただ、研究デザインにおける信頼性は、

それほど高いものではなく、

サージカルマスクとより感染防御効果の高いN95マスクとの比較では、

あまり明確な差は見られていません。

このように、

マスク装着により一定の感染予防効果が、

想定はされるのですが、

その有効性は臨床研究のレベルでは、

それほど明確に証明はされておらず、

こうした場合のマスクの機能による効果の差も、

明確ではありません。

従って、

マスクの必要性は個別に判断することが大切で、

マスクをしているから安心、

という考えにも、

マスクは無駄だ、

という考えにも、

あまり科学的根拠はない、

と言う点は確認しておく必要があると思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

イカはコレステロールが多いのに脂質代謝を改善する、は本当か? [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診ですが、

老人ホームの診療などには廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

2014年のLipid in Health and Disease誌の論文ですが、

ネズミの実験でイカの摂取による脂質代謝への影響を調べたものです。

長崎県立大学の田中一成先生のグループによる研究です。

イカは健康に良い食品でしょうか?

少し前の常識としては、

イカには良質の蛋白質が多く含まれているけれど、

その一方でコレステロールの含有量も多いので、

高コレステロール血症のある人は、

その摂り過ぎには気を付けた方が良い、

というものでした。

しかし、これには異論もあって、

僕が大学を出て研修を始めた1990年代には既に、

「イカのコレステロールは健康に良い」

というような説が栄養士さんの口からも聞かれていました。

「イカのコレステロールは良いコレステロール」

というような意見もありました。

ただ、その根拠が明確に示されるようなことは、

殆どなかったように記憶しています。

そもそもコレステロールに良いも悪いもない筈ですから、

良いコレステロールという言い方はナンセンスだと思いますが、

イカという食品が、

脂質代謝に与える影響が、

そう単純ではないことは事実であるようです。

今回調べてみると、

イカの摂取が脂質代謝に与える影響については、

複数の研究が発表されていますが、

その多くは日本の研究者によるもので、

更に殆どはネズミなどの動物実験のデータです。

海外の栄養関連の教科書などを読む限り、

イカの栄養学的な利点は、

蛋白質が総カロリーの7割を超えるという、

高蛋白で低糖質の食品であるということと、

亜鉛やセレニウムなどの、

摂ることの難しい微量元素を、

豊富に含んでいる、という点にあって、

その一方で欠点は脂質の含量は少ない割に、

100グラム中に235ミリグラム(出典により違いあり)という、

それだけで1日の必要量に近い、

多くのコレステロールを含んでいる、

ということです。

それが悪いコレステロールではない、

というような記載はありません。

そうなると問題は、

イカに含まれているコレステロールの、

吸収の問題になる、ということになります。

上記論文は今回検索した中では、

一番新しい部類のもので、

ネズミにイカのすり身を摂取させて、

脂質代謝の変化をみたところ、

血液中のコレステロールも中性脂肪も、

摂取しない場合よりむしろ低下していて、

コレステロールの吸収が抑制されると共に、

肝臓での脂質の産生も低下していました。

そのメカニズムの詳細は不明ですが、

他の別個の日本の研究グループによる文献でも、

ほぼ同じ結果が得られていることから、

少なくともネズミにおいてはそうした脂質代謝の変化が、

存在していることは事実のようです。

ただ、イカの筋肉のみではなく、

内臓の抽出物を一緒に摂取すると、

逆に摂取後にコレステロールや中性脂肪は増加していた、

という報告もあることより、

イカの沖漬けや塩辛のような食品では、

脂質代謝の改善効果は見られなくなるようです。

イカに関しては、

ネットで日本語で検索すると、

イカの加工の組合のサイトがトップに表示され、

それは勿論イカを徹底して賛美したもので、

コレステロールが多いことさえ書かれていないのですが、

多くのイカの栄養についての記述は、

結果としてそのサイトの孫引きになっているので、

ほぼ全てイカを賛美する内容となっています。

この辺りはネット情報に偏った現在の、

大きな問題であるように思います。

要するにイカの身自体は、

良質の高蛋白食品で、

フレッシュな状態で内臓などを除去して食することは、

脂質代謝においてもそれほど悪い影響があるとは考えにくい、

というくらいが現状の認識として、

大きな間違いはないようです。

ただ、これはあくまで動物実験が主体の、

ほぼ日本の研究のみの結果で、

イカが高コレステロール食品であるという事実は、

特に変わった訳ではない、

という点には注意が必要だと思います。

イカの筋肉を食べることで、

トータルに脂質代謝を改善するという可能性はありますが、

そのメカニズムは明確ではなく、

データも日本発の動物実験にほぼ限定されているので、

現時点でそれが事実であるとは、

即断しない方が良いと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は金曜日でクリニックは休診ですが、

老人ホームの診療などには廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

2014年のLipid in Health and Disease誌の論文ですが、

ネズミの実験でイカの摂取による脂質代謝への影響を調べたものです。

長崎県立大学の田中一成先生のグループによる研究です。

イカは健康に良い食品でしょうか?

少し前の常識としては、

イカには良質の蛋白質が多く含まれているけれど、

その一方でコレステロールの含有量も多いので、

高コレステロール血症のある人は、

その摂り過ぎには気を付けた方が良い、

というものでした。

しかし、これには異論もあって、

僕が大学を出て研修を始めた1990年代には既に、

「イカのコレステロールは健康に良い」

というような説が栄養士さんの口からも聞かれていました。

「イカのコレステロールは良いコレステロール」

というような意見もありました。

ただ、その根拠が明確に示されるようなことは、

殆どなかったように記憶しています。

そもそもコレステロールに良いも悪いもない筈ですから、

良いコレステロールという言い方はナンセンスだと思いますが、

イカという食品が、

脂質代謝に与える影響が、

そう単純ではないことは事実であるようです。

今回調べてみると、

イカの摂取が脂質代謝に与える影響については、

複数の研究が発表されていますが、

その多くは日本の研究者によるもので、

更に殆どはネズミなどの動物実験のデータです。

海外の栄養関連の教科書などを読む限り、

イカの栄養学的な利点は、

蛋白質が総カロリーの7割を超えるという、

高蛋白で低糖質の食品であるということと、

亜鉛やセレニウムなどの、

摂ることの難しい微量元素を、

豊富に含んでいる、という点にあって、

その一方で欠点は脂質の含量は少ない割に、

100グラム中に235ミリグラム(出典により違いあり)という、

それだけで1日の必要量に近い、

多くのコレステロールを含んでいる、

ということです。

それが悪いコレステロールではない、

というような記載はありません。

そうなると問題は、

イカに含まれているコレステロールの、

吸収の問題になる、ということになります。

上記論文は今回検索した中では、

一番新しい部類のもので、

ネズミにイカのすり身を摂取させて、

脂質代謝の変化をみたところ、

血液中のコレステロールも中性脂肪も、

摂取しない場合よりむしろ低下していて、

コレステロールの吸収が抑制されると共に、

肝臓での脂質の産生も低下していました。

そのメカニズムの詳細は不明ですが、

他の別個の日本の研究グループによる文献でも、

ほぼ同じ結果が得られていることから、

少なくともネズミにおいてはそうした脂質代謝の変化が、

存在していることは事実のようです。

ただ、イカの筋肉のみではなく、

内臓の抽出物を一緒に摂取すると、

逆に摂取後にコレステロールや中性脂肪は増加していた、

という報告もあることより、

イカの沖漬けや塩辛のような食品では、

脂質代謝の改善効果は見られなくなるようです。

イカに関しては、

ネットで日本語で検索すると、

イカの加工の組合のサイトがトップに表示され、

それは勿論イカを徹底して賛美したもので、

コレステロールが多いことさえ書かれていないのですが、

多くのイカの栄養についての記述は、

結果としてそのサイトの孫引きになっているので、

ほぼ全てイカを賛美する内容となっています。

この辺りはネット情報に偏った現在の、

大きな問題であるように思います。

要するにイカの身自体は、

良質の高蛋白食品で、

フレッシュな状態で内臓などを除去して食することは、

脂質代謝においてもそれほど悪い影響があるとは考えにくい、

というくらいが現状の認識として、

大きな間違いはないようです。

ただ、これはあくまで動物実験が主体の、

ほぼ日本の研究のみの結果で、

イカが高コレステロール食品であるという事実は、

特に変わった訳ではない、

という点には注意が必要だと思います。

イカの筋肉を食べることで、

トータルに脂質代謝を改善するという可能性はありますが、

そのメカニズムは明確ではなく、

データも日本発の動物実験にほぼ限定されているので、

現時点でそれが事実であるとは、

即断しない方が良いと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

アスピリンの効果と消炎鎮痛剤との併用について [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は水曜日なので診療は午前中で終わり、

午後は産業員の面談などに都内を廻る予定です。

まだ地獄のレセプト作業も夜には待っています。

それでは今日の話題です。

今日は昨日取り上げた低用量アスピリンの仕組みの話を、

まとめておきたいと思います。

要するにアスピリンの基礎知識です。

アスピリンを少量で使用すると、

心筋梗塞や脳卒中の予防に有効性があるというのは、

皆さんもよくご存じかと思います。

アスピリンはそもそも解熱鎮痛剤です。

それで何故動脈硬化の病気の予防になるのでしょうか?

これは抗血小板作用があるからと、

そう説明されています。

血管の内側に損傷が起こると、

その部位には血小板が粘着します。

その血小板がトロンボキサンA2という物質を放出すると、

それによって血小板が沢山集まり、

「血栓」になり易くなります。

またトロンボキサンA2は血管を収縮させるので、

これら2つの作用により、

血管が詰まり易くなり、

脳卒中や心筋梗塞の発作を誘発する、

と考えられています。

この反応は出血を止めるために必要なものですが、

動脈硬化のように慢性に血管の損傷が進行するような病態では、

その進行を進め、悪化の要因になるのです。

そのために、

血小板の働きを、

弱めるような薬が予防のために必要になります。

こうした薬剤の中で、

最も歴史がありまた有効性が確認されているのが、

アスピリンです。

それではアスピリンは、

どのようにして血小板の働きを弱めるのでしょうか?

アスピリンは血小板の中にあって、

トロンボキサンA2の生成に不可欠な、

シクロオキシゲナーゼと言う酵素をアセチル化することで、

その働きをブロックする作用があります。

一旦結合したアスピリンは、

血小板からは離れません。

更には血小板には、

新しいシクロオキシゲナーゼを合成する能力がありません。

血小板には核がないからです。

そのため、この抗血小板作用は、

その結合した血小板に対しては、

ずっと続くのです。

アスピリンを予防目的で常時飲んでいる患者さんでは、

今では飲んだまま検査することが多いと思いますが、

以前は胃カメラなどの検査の前に、

アスピリンを1週間ほど中止することがありました。

これは血小板の寿命が9~12日程度であることから、

多くの血小板が入れ替わることが、

その理由です。

まあ、厳密に言えば、

1週間ではやや短いのです。

アスピリンは解熱鎮痛剤として用いる時には、

1日600mg から1000mg 程度を使用しますが、

通常心筋梗塞の予防には、

1日81mg から100mg という少量を用います。

これは一体何故でしょうか?

実はアスピリンが妨害するシクロオキシゲナーゼは、

血小板だけではなく、

血管の内側の細胞にも存在しています。

通常鎮痛剤として用いる量のアスピリンを使用すると、

血小板のみならず血管のシクロオキシゲナーゼも阻害されます。

すると、この血管の内側の細胞では、

PGI2 という血栓形成を予防する働きのある物質を、

トロンボキサンA2と同じ材料から作っているので、

その善玉のプロスタグランジンの産生も抑えられて、

アスピリンの血栓形成予防効果は、

相殺されてしまうのです。

これを「アスピリンジレンマ」と呼んでいます。

一方で少量のアスピリンを使用すると、

体循環に移行する前に、

その多くが活性を失ってしまうので、

血管のシクロオキシゲナーゼは殆ど阻害しないのです。

それでも体循環に廻る前に、

血小板にはある程度取り込まれるので、

血小板には取り込まれるけれど、

血管のPGI2 の産生は妨害しない、

という都合の良いことが成立するのです。

偶然の試行錯誤の産物とは言え、

非常に面白いことを考えたものですね。

さて、アスピリンはそもそもは、

解熱鎮痛剤で、

イブプロフェンやアセトアミノフェン、

ボルタレンなどと同系統の薬です。

それでは、

他の解熱鎮痛剤には、

アスピリンのような血栓形成抑制効果はあるのでしょうか?

多くの解熱鎮痛剤は、

アスピリンと同様に、

血小板のシクロオキシゲナーゼに結合する働きは持っています。

しかし、その結合は緩く、

すぐに外れてしまうので、

アスピリンのような強い効果は期待し難く、

実際に有意な抗血小板作用は持たない、

とされています。

それでは、アスピリンと他の解熱鎮痛剤を一緒に使用した場合には、

どんなことが起こるのでしょうか?

アスピリンを普段飲んでいる人が、

風邪で熱を出し、

イブプロフェンを飲んだら、

アスピリンの効果は変わるでしょうか?

また、関節炎で普段ボルタレンを飲んでいる人が、

脳卒中の予防のためにアスピリンを飲むことには、

果たして意味があるのでしょうか?

それに関しての論文が、

2001年のNew England Journal of Medicine 誌に掲載されています。

それによると、

ボルタレンやアセトアミノフェンの使用は、

アスピリンの効果にそれほど影響はされませんが、

イブプロフェンに関しては、

1回イブプロフェンを飲んだだけで、

その後に使用するアスピリンの抗血小板作用は、

阻害されてしまいます。

つまり、イブプロフェンを使用すると、

アスピリンの効果はなくなってしまうのです。

この理由は構造的に、

アスピリンの結合部位に、

先にイブプロフェンがくっついてしまうと、

後からアスピリンが結合しようとしても、

結合出来なくなるからだ、

と説明されています。

つまり、アスピリンを普段飲まれている方が、

熱を出したようなケースでは、

イブプロフェンを使用するのは、

あまり適切なことではありません。

今日はアスピリンの効果と使用法の、

あれこれについての話でした。

昨日のトピックにもありましたように、

今後アスピリンの低用量での予防的な使用は、

その用量と体重や年齢との関係を、

見直すような流れになるかも知れません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は水曜日なので診療は午前中で終わり、

午後は産業員の面談などに都内を廻る予定です。

まだ地獄のレセプト作業も夜には待っています。

それでは今日の話題です。

今日は昨日取り上げた低用量アスピリンの仕組みの話を、

まとめておきたいと思います。

要するにアスピリンの基礎知識です。

アスピリンを少量で使用すると、

心筋梗塞や脳卒中の予防に有効性があるというのは、

皆さんもよくご存じかと思います。

アスピリンはそもそも解熱鎮痛剤です。

それで何故動脈硬化の病気の予防になるのでしょうか?

これは抗血小板作用があるからと、

そう説明されています。

血管の内側に損傷が起こると、

その部位には血小板が粘着します。

その血小板がトロンボキサンA2という物質を放出すると、

それによって血小板が沢山集まり、

「血栓」になり易くなります。

またトロンボキサンA2は血管を収縮させるので、

これら2つの作用により、

血管が詰まり易くなり、

脳卒中や心筋梗塞の発作を誘発する、

と考えられています。

この反応は出血を止めるために必要なものですが、

動脈硬化のように慢性に血管の損傷が進行するような病態では、

その進行を進め、悪化の要因になるのです。

そのために、

血小板の働きを、

弱めるような薬が予防のために必要になります。

こうした薬剤の中で、

最も歴史がありまた有効性が確認されているのが、

アスピリンです。

それではアスピリンは、

どのようにして血小板の働きを弱めるのでしょうか?

アスピリンは血小板の中にあって、

トロンボキサンA2の生成に不可欠な、

シクロオキシゲナーゼと言う酵素をアセチル化することで、

その働きをブロックする作用があります。

一旦結合したアスピリンは、

血小板からは離れません。

更には血小板には、

新しいシクロオキシゲナーゼを合成する能力がありません。

血小板には核がないからです。

そのため、この抗血小板作用は、

その結合した血小板に対しては、

ずっと続くのです。

アスピリンを予防目的で常時飲んでいる患者さんでは、

今では飲んだまま検査することが多いと思いますが、

以前は胃カメラなどの検査の前に、

アスピリンを1週間ほど中止することがありました。

これは血小板の寿命が9~12日程度であることから、

多くの血小板が入れ替わることが、

その理由です。

まあ、厳密に言えば、

1週間ではやや短いのです。

アスピリンは解熱鎮痛剤として用いる時には、

1日600mg から1000mg 程度を使用しますが、

通常心筋梗塞の予防には、

1日81mg から100mg という少量を用います。

これは一体何故でしょうか?

実はアスピリンが妨害するシクロオキシゲナーゼは、

血小板だけではなく、

血管の内側の細胞にも存在しています。

通常鎮痛剤として用いる量のアスピリンを使用すると、

血小板のみならず血管のシクロオキシゲナーゼも阻害されます。

すると、この血管の内側の細胞では、

PGI2 という血栓形成を予防する働きのある物質を、

トロンボキサンA2と同じ材料から作っているので、

その善玉のプロスタグランジンの産生も抑えられて、

アスピリンの血栓形成予防効果は、

相殺されてしまうのです。

これを「アスピリンジレンマ」と呼んでいます。

一方で少量のアスピリンを使用すると、

体循環に移行する前に、

その多くが活性を失ってしまうので、

血管のシクロオキシゲナーゼは殆ど阻害しないのです。

それでも体循環に廻る前に、

血小板にはある程度取り込まれるので、

血小板には取り込まれるけれど、

血管のPGI2 の産生は妨害しない、

という都合の良いことが成立するのです。

偶然の試行錯誤の産物とは言え、

非常に面白いことを考えたものですね。

さて、アスピリンはそもそもは、

解熱鎮痛剤で、

イブプロフェンやアセトアミノフェン、

ボルタレンなどと同系統の薬です。

それでは、

他の解熱鎮痛剤には、

アスピリンのような血栓形成抑制効果はあるのでしょうか?

多くの解熱鎮痛剤は、

アスピリンと同様に、

血小板のシクロオキシゲナーゼに結合する働きは持っています。

しかし、その結合は緩く、

すぐに外れてしまうので、

アスピリンのような強い効果は期待し難く、

実際に有意な抗血小板作用は持たない、

とされています。

それでは、アスピリンと他の解熱鎮痛剤を一緒に使用した場合には、

どんなことが起こるのでしょうか?

アスピリンを普段飲んでいる人が、

風邪で熱を出し、

イブプロフェンを飲んだら、

アスピリンの効果は変わるでしょうか?

また、関節炎で普段ボルタレンを飲んでいる人が、

脳卒中の予防のためにアスピリンを飲むことには、

果たして意味があるのでしょうか?

それに関しての論文が、

2001年のNew England Journal of Medicine 誌に掲載されています。

それによると、

ボルタレンやアセトアミノフェンの使用は、

アスピリンの効果にそれほど影響はされませんが、

イブプロフェンに関しては、

1回イブプロフェンを飲んだだけで、

その後に使用するアスピリンの抗血小板作用は、

阻害されてしまいます。

つまり、イブプロフェンを使用すると、

アスピリンの効果はなくなってしまうのです。

この理由は構造的に、

アスピリンの結合部位に、

先にイブプロフェンがくっついてしまうと、

後からアスピリンが結合しようとしても、

結合出来なくなるからだ、

と説明されています。

つまり、アスピリンを普段飲まれている方が、

熱を出したようなケースでは、

イブプロフェンを使用するのは、

あまり適切なことではありません。

今日はアスピリンの効果と使用法の、

あれこれについての話でした。

昨日のトピックにもありましたように、

今後アスピリンの低用量での予防的な使用は、

その用量と体重や年齢との関係を、

見直すような流れになるかも知れません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

皮膚呼吸は存在しないのか? [科学検証]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。

それでは今日の話題です。

今日は雑談です。

ネットを遊覧していたら、

専門家らしき方が、

「人間に皮膚呼吸は存在しない」と、

断定的にコメントをされていたので、

いやいやそんなことはないのではないかしら、

と思い少し調べてみました。

調べると他にもエッセイなどで、

「昔金粉ショーで皮膚呼吸が出来なくなり死亡した」

というような話がまことしやかに言われているけれど、

それは全くの非科学的な話で、

人間はミミズではないので肺呼吸だけで、

皮膚呼吸は一切していない、

というこれも断定的な記載が、

幾つかあるのが見つかりました。

本当でしょうか?

人間が肺呼吸を主体として、

ガス交換を行っている生物であることは間違いがありません。

ただ、ミミズは皮膚呼吸のみを行う生物ですし、

は虫類や両生類は皮膚呼吸と肺呼吸とを併用しており、

哺乳動物においても、

皮膚でのガス交換(すなわち皮膚呼吸)が、

一定の比率では行われていることは、

文献的に多くの記載があります。

要するに、

人間が皮膚呼吸を主体にしている、

と言えば勿論誤りで、

金粉ショーで死亡したとしても、

その死因が皮膚呼吸の障害である、

とすることは勿論誤りですが、

皮膚呼吸を全くしていない、

というのもまた、

かなり考えづらい事項であるように思われます。

そこで文献的に検索してみると、

人間がどの程度皮膚呼吸を行っているかの研究は、

主に1930年代から50年代に掛けて行われています。

良く引用されるその代表的な文献がこちらです。

1957年のPhysilo. Rev.誌の論文ですが、

ここでは全呼吸の1から2%で皮膚で行われている、

という記載があります。

また次のような論文もあります。

the Journal of Investigative Dermatology誌の、

同じ1957年の論文ですが、

ここでは人間の皮膚を用いた実験において、

安静時に人間が呼吸するうちの、

表皮で4%、真皮で3%の酸素を消費し、

ガス交換を行っている、

という結論になっています。

これは結構皮膚呼吸の比率が大きい結果ですが、

概ね教科書的な記載としては、

最初の文献にある1から2%という数値が採用されているようです。

ただしこれは大人の場合で、

角質層が未発達である出生から間近の赤ちゃんでは、

より多くの皮膚呼吸が行われていることを、

示唆する報告があります。

極小未熟児においては、

皮膚呼吸のみで血液中の酸素分圧が、

35mmHg以上増加した、

というちょっとビックリするような報告もあります。

つまり、状況によっては、

人間においても皮膚呼吸が少なからず全身状態に影響する、

という可能性もあるのです。

面白いですね。

このように人間でも皮膚呼吸の能力はあって、

勿論肺呼吸主体の生物ですから、

大人におけるその関与はわずかですが、

赤ちゃんなどではその影響が、

人間においても意外に大きいことが報告されているのです。

今日は人間の皮膚呼吸の誤解についての話でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。

それでは今日の話題です。

今日は雑談です。

ネットを遊覧していたら、

専門家らしき方が、

「人間に皮膚呼吸は存在しない」と、

断定的にコメントをされていたので、

いやいやそんなことはないのではないかしら、

と思い少し調べてみました。

調べると他にもエッセイなどで、

「昔金粉ショーで皮膚呼吸が出来なくなり死亡した」

というような話がまことしやかに言われているけれど、

それは全くの非科学的な話で、

人間はミミズではないので肺呼吸だけで、

皮膚呼吸は一切していない、

というこれも断定的な記載が、

幾つかあるのが見つかりました。

本当でしょうか?

人間が肺呼吸を主体として、

ガス交換を行っている生物であることは間違いがありません。

ただ、ミミズは皮膚呼吸のみを行う生物ですし、

は虫類や両生類は皮膚呼吸と肺呼吸とを併用しており、

哺乳動物においても、

皮膚でのガス交換(すなわち皮膚呼吸)が、

一定の比率では行われていることは、

文献的に多くの記載があります。

要するに、

人間が皮膚呼吸を主体にしている、

と言えば勿論誤りで、

金粉ショーで死亡したとしても、

その死因が皮膚呼吸の障害である、

とすることは勿論誤りですが、

皮膚呼吸を全くしていない、

というのもまた、

かなり考えづらい事項であるように思われます。

そこで文献的に検索してみると、

人間がどの程度皮膚呼吸を行っているかの研究は、

主に1930年代から50年代に掛けて行われています。

良く引用されるその代表的な文献がこちらです。

1957年のPhysilo. Rev.誌の論文ですが、

ここでは全呼吸の1から2%で皮膚で行われている、

という記載があります。

また次のような論文もあります。

the Journal of Investigative Dermatology誌の、

同じ1957年の論文ですが、

ここでは人間の皮膚を用いた実験において、

安静時に人間が呼吸するうちの、

表皮で4%、真皮で3%の酸素を消費し、

ガス交換を行っている、

という結論になっています。

これは結構皮膚呼吸の比率が大きい結果ですが、

概ね教科書的な記載としては、

最初の文献にある1から2%という数値が採用されているようです。

ただしこれは大人の場合で、

角質層が未発達である出生から間近の赤ちゃんでは、

より多くの皮膚呼吸が行われていることを、

示唆する報告があります。

極小未熟児においては、

皮膚呼吸のみで血液中の酸素分圧が、

35mmHg以上増加した、

というちょっとビックリするような報告もあります。

つまり、状況によっては、

人間においても皮膚呼吸が少なからず全身状態に影響する、

という可能性もあるのです。

面白いですね。

このように人間でも皮膚呼吸の能力はあって、

勿論肺呼吸主体の生物ですから、

大人におけるその関与はわずかですが、

赤ちゃんなどではその影響が、

人間においても意外に大きいことが報告されているのです。

今日は人間の皮膚呼吸の誤解についての話でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。