チェルフィッチュ「部屋に流れる時間の旅」 [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日3本目の記事も演劇の話題です。

それがこちら。

今年活動20周年、

現在の小演劇を代表する劇団に成長した、

チェルフィッチュの本公演を観て来ました。

僕は以前に、

変な動きをしながら、

小さな声で無駄話のような台詞を交わして、

特に劇的なことは何も起こらずお終い、

というような公演を1回見て、

どうもこりゃ駄目だ、

というように感じて、

その後はあまり足を運びませんでした。

ただ、これもあまり好きではなかった

「マームとジプシー」も、

最近何度か観ているうちに、

そう悪くはないな、と思えてきたので、

好き嫌いは良くないと思い今回は鑑賞して来たのです。

今回の新作は1時間15分ほどの3人芝居で、

主な舞台は震災から1年後の2012年に設定されています。

簡素な舞台には、

コラボしているアーティストによるオブジェが配置され、

3人の人間が舞台には上がっていても、

普通に会話を交わすという感じにはなりません。

殆ど反応のない相手に語り掛けることを続けたり、

観客に向かって俯瞰的に状況を説明し続けたりします。

以前のように大きく不自然な動きがある、

という感じではなくて、

台詞とは同期することなく、

特徴的な仕草が、

静かに繰り返されます。

以下ネタバレを含む感想です。

まず安藤真理さんが登場して、

マイクを使って客席に語り掛け、

「これから目を閉じて、目を開けてと言うまで、そのままにしていて下さい」

という意味のことを言います。

自分はある人に呼ばれて、

その部屋に行く途中で、

その人を徐々に好きになってゆくのだ、と状況を説明します。

観客が目を閉じるということは、

要するに暗転することと一緒ですが、

作り手の側が闇を作るのではなく、

観客自身に自発的に闇を作らせる、

という発想が非常に斬新で、

これにはちょっと驚きました。

これは、時間を2012年に移動させるための工夫なのですが、

たとえば寺山修司は、

昔完全暗転で同じことをしようとしたのですが、

手間暇を掛けずに、

魔法の一言だけで同じ効果を表現する、

というある意味究極の手抜きに感心しました。

これを勝手に「完全暗転」に対抗した、

「観客暗転」と命名しました。

ただ、目を開けると安藤さんが消えて、

中央の椅子に吉田庸さんが後ろ向きに腰を掛けている、

というだけの変化なので、

ちょっと脱力するような気分もありました。

その後でまた最初と同じ場所から、

安藤さんが舞台上に現れるというのが、

どうにも納得がいかなくて、

せっかく「観客暗転」で時空を超えたのであれば、

同じように安藤さんが現れることだけは、

するべきではないように感じました。

物語としては、

青柳いづみさん演じる主人公が、

震災の4日後に喘息発作で亡くなっていて、

しかし、亡くなる前の4日間、

これから世界は良くなるという確信と、

皆で世界を良くしていこうという高揚感に満たされた、

という体験を、

死んでいるという立場から、

椅子に座っている自分の夫の吉田さんに向かって、

淡々と語り掛けます。

その一方で、

部屋のセットの外側にいる安藤さんは、

客席に呼び掛ける芝居で、

もう青柳さんが亡くなって時間が経っている2012年に、

吉田さんに呼ばれてその部屋に向かいながら、

事故による交通渋滞などもあって、

なかなか時間通りに到達出来ない、

というような話を、

これも淡々と続けます。

この2つの語りが並行して進みます。

つまり同じ男性に対して、

関係のある死者と生者の2人が、

同時に語り掛けるという構図です。

舞台上のオブジェは、

回転をしたり定期的に光ったりを繰り返して、

それが部屋を取り巻く時間や空間を示しているようにも思われ、

また原発事故やその後の電力の危機や自然エネルギーへの変化を、

間接的に示しているようにも思われます。

死者の青柳さんは何度も、

「ねえ、覚えてる?」と語り掛け、

それはチェホフの芝居の繰り返しの台詞のように、

何かの願望を形にしようとする試みのようにも思われます。

舞台上ではその後安藤さんと吉田さんが出会い、

生者2人の生活の中で、

死者の青柳さんが静かに忘れ去られるイメージで終わります。

死者の声を聴け、というメッセージと、

最悪の事件が起こった後の、

奇妙な高揚感と将来への根拠のない希望のような感情が、

この作品の主要なテーマとなっています。

主張はシンプルで明確ですし、

発想も面白いと思います。

明らかに、元になっているのは能の様式で、

安藤さんがワキで、

青柳さんがシテということになり、

吉田さんのポジションは微妙ですが、

ワキツレということになるかと思います。

役者さんの小さな動作の反復と、

固定された姿勢も、

能の所作をなぞっています。

部分部分の完成度は高く、

現代能の1つの完成形かな、

というようにも思います。

ただ、こうしたものが好きかと言われると、

個人的にはあまり好きではなくて、

たとえば最初の「観客暗転」でも、

観客が目を閉じても周りが明るければ幻想は成立しないので、

同時に実際にも明かりは落とすべきだと思うのですが、

そうしたことはしていません。

舞台上のオブジェも如何にも芸術的でお洒落ではありますが、

象徴的な意味合いに留まっていて、

直接的に舞台上の出来事に関わったり、

舞台に何かの変化をもたらしたり、

といったことはないので、

それも物足りない感じが残るのです。

総じて、

これも1つの演劇である以上、

もっと生々しい感じや、

役者の肉体が舞台上で何か別のものに変容するような感じ、

舞台上の台詞や沈黙や動きなどをきっかけとして、

形にならない何かが立ち上がるような感じ、

端的に言えば僕の信じる演劇的な要素が、

この作品にはほぼ何もない、

と言う点が、

勿論意図的なものではあるのですが、

僕には納得のいかない点で、

芸術性の高い、

海外でも受けそうな作品ではあると思うのですが、

あまりまた観ようという気持ちはおきませんでした。

「マームとジプシー」は様式的には同じように見えて、

時間軸がバラバラに解体され、

同じ瞬間が執拗に繰り返される世界で、

同じ動作を役者さんが運命的に反復する中に、

その肉体から立ち上がる、

虚無的で切ない抒情のようなものがあるので、

その点には強く演劇を感じるのですが、

そうした肉感的な要素が、

チェルフィッチュの今回の舞台にはないように思うのです。

お好きな方には申し訳ありません。

色々な感想があるということで、

ご容赦頂ければ幸いです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

北品川藤クリニックの石原です。

今日3本目の記事も演劇の話題です。

それがこちら。

今年活動20周年、

現在の小演劇を代表する劇団に成長した、

チェルフィッチュの本公演を観て来ました。

僕は以前に、

変な動きをしながら、

小さな声で無駄話のような台詞を交わして、

特に劇的なことは何も起こらずお終い、

というような公演を1回見て、

どうもこりゃ駄目だ、

というように感じて、

その後はあまり足を運びませんでした。

ただ、これもあまり好きではなかった

「マームとジプシー」も、

最近何度か観ているうちに、

そう悪くはないな、と思えてきたので、

好き嫌いは良くないと思い今回は鑑賞して来たのです。

今回の新作は1時間15分ほどの3人芝居で、

主な舞台は震災から1年後の2012年に設定されています。

簡素な舞台には、

コラボしているアーティストによるオブジェが配置され、

3人の人間が舞台には上がっていても、

普通に会話を交わすという感じにはなりません。

殆ど反応のない相手に語り掛けることを続けたり、

観客に向かって俯瞰的に状況を説明し続けたりします。

以前のように大きく不自然な動きがある、

という感じではなくて、

台詞とは同期することなく、

特徴的な仕草が、

静かに繰り返されます。

以下ネタバレを含む感想です。

まず安藤真理さんが登場して、

マイクを使って客席に語り掛け、

「これから目を閉じて、目を開けてと言うまで、そのままにしていて下さい」

という意味のことを言います。

自分はある人に呼ばれて、

その部屋に行く途中で、

その人を徐々に好きになってゆくのだ、と状況を説明します。

観客が目を閉じるということは、

要するに暗転することと一緒ですが、

作り手の側が闇を作るのではなく、

観客自身に自発的に闇を作らせる、

という発想が非常に斬新で、

これにはちょっと驚きました。

これは、時間を2012年に移動させるための工夫なのですが、

たとえば寺山修司は、

昔完全暗転で同じことをしようとしたのですが、

手間暇を掛けずに、

魔法の一言だけで同じ効果を表現する、

というある意味究極の手抜きに感心しました。

これを勝手に「完全暗転」に対抗した、

「観客暗転」と命名しました。

ただ、目を開けると安藤さんが消えて、

中央の椅子に吉田庸さんが後ろ向きに腰を掛けている、

というだけの変化なので、

ちょっと脱力するような気分もありました。

その後でまた最初と同じ場所から、

安藤さんが舞台上に現れるというのが、

どうにも納得がいかなくて、

せっかく「観客暗転」で時空を超えたのであれば、

同じように安藤さんが現れることだけは、

するべきではないように感じました。

物語としては、

青柳いづみさん演じる主人公が、

震災の4日後に喘息発作で亡くなっていて、

しかし、亡くなる前の4日間、

これから世界は良くなるという確信と、

皆で世界を良くしていこうという高揚感に満たされた、

という体験を、

死んでいるという立場から、

椅子に座っている自分の夫の吉田さんに向かって、

淡々と語り掛けます。

その一方で、

部屋のセットの外側にいる安藤さんは、

客席に呼び掛ける芝居で、

もう青柳さんが亡くなって時間が経っている2012年に、

吉田さんに呼ばれてその部屋に向かいながら、

事故による交通渋滞などもあって、

なかなか時間通りに到達出来ない、

というような話を、

これも淡々と続けます。

この2つの語りが並行して進みます。

つまり同じ男性に対して、

関係のある死者と生者の2人が、

同時に語り掛けるという構図です。

舞台上のオブジェは、

回転をしたり定期的に光ったりを繰り返して、

それが部屋を取り巻く時間や空間を示しているようにも思われ、

また原発事故やその後の電力の危機や自然エネルギーへの変化を、

間接的に示しているようにも思われます。

死者の青柳さんは何度も、

「ねえ、覚えてる?」と語り掛け、

それはチェホフの芝居の繰り返しの台詞のように、

何かの願望を形にしようとする試みのようにも思われます。

舞台上ではその後安藤さんと吉田さんが出会い、

生者2人の生活の中で、

死者の青柳さんが静かに忘れ去られるイメージで終わります。

死者の声を聴け、というメッセージと、

最悪の事件が起こった後の、

奇妙な高揚感と将来への根拠のない希望のような感情が、

この作品の主要なテーマとなっています。

主張はシンプルで明確ですし、

発想も面白いと思います。

明らかに、元になっているのは能の様式で、

安藤さんがワキで、

青柳さんがシテということになり、

吉田さんのポジションは微妙ですが、

ワキツレということになるかと思います。

役者さんの小さな動作の反復と、

固定された姿勢も、

能の所作をなぞっています。

部分部分の完成度は高く、

現代能の1つの完成形かな、

というようにも思います。

ただ、こうしたものが好きかと言われると、

個人的にはあまり好きではなくて、

たとえば最初の「観客暗転」でも、

観客が目を閉じても周りが明るければ幻想は成立しないので、

同時に実際にも明かりは落とすべきだと思うのですが、

そうしたことはしていません。

舞台上のオブジェも如何にも芸術的でお洒落ではありますが、

象徴的な意味合いに留まっていて、

直接的に舞台上の出来事に関わったり、

舞台に何かの変化をもたらしたり、

といったことはないので、

それも物足りない感じが残るのです。

総じて、

これも1つの演劇である以上、

もっと生々しい感じや、

役者の肉体が舞台上で何か別のものに変容するような感じ、

舞台上の台詞や沈黙や動きなどをきっかけとして、

形にならない何かが立ち上がるような感じ、

端的に言えば僕の信じる演劇的な要素が、

この作品にはほぼ何もない、

と言う点が、

勿論意図的なものではあるのですが、

僕には納得のいかない点で、

芸術性の高い、

海外でも受けそうな作品ではあると思うのですが、

あまりまた観ようという気持ちはおきませんでした。

「マームとジプシー」は様式的には同じように見えて、

時間軸がバラバラに解体され、

同じ瞬間が執拗に繰り返される世界で、

同じ動作を役者さんが運命的に反復する中に、

その肉体から立ち上がる、

虚無的で切ない抒情のようなものがあるので、

その点には強く演劇を感じるのですが、

そうした肉感的な要素が、

チェルフィッチュの今回の舞台にはないように思うのです。

お好きな方には申し訳ありません。

色々な感想があるということで、

ご容赦頂ければ幸いです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

唐十郎「ビンローの封印」(唐組・第59回公演) [演劇]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日2本目の記事は演劇の話題です。

それがこちら。

唐組の第59回公演として、

1992年に初演された「ビンローの封印」が、

装いも新たに再演されました。

花園神社の公演にいつものように足を運びました。

この作品の初演は同じ花園神社で観ています。

唐組の初期を支えた、

長谷川公彦さんと藤原京さんが劇団を去り、

稲荷卓央さんが初めて新作でメインの役どころを演じた作品です。

その前年に若手公演として、

「ジョン・シルバー愛の乞食編」が上演されていて、

キャストも含めてそれがこの作品に繋がっていることが分かります。

つまりこの「ビンローの封印」は、

唐先生の初期作品を飾った、

「ジョン・シルバー」ものの続編的な性格を持っています。

肩に魚を乗せた製造は、

オームを肩に乗せたジョン・シルバーのバリエーションですし、

「ジョン・シルバー」シリーズを代表する場面である、

公衆トイレのドアを開けると、

青い大海原が広がっている、

という場面が同じように再現されているのです。

初演を観た時の感想は、

正直ガッカリしたことを覚えています。

客演は当時の転位21の看板役者であった、

木之内頼仁さんで、

演技の質が唐組の役者さんとは大きく違いますし、

どんな感じで絡むのだろうなあ、

と期待をしていると、

1幕では何と一言しか台詞を言わず、

2幕は後半にだけ登場して、

それほど活躍をせずに傍観者のようにして終わってしまいます。

この作品の初演では、

稲荷卓央さんや鳥山昌克さん、久保井研さんなど、

その後の唐組を支えるメンバーが本格的に登場し、

当時の若手メインの公演となっていました。

正直その演技はまだ粗削りで不満がありましたし、

ラストで海の書割を載せたリヤカーが、

稲荷さんを載せたまま遠ざかるのですが、

それまでの唐先生のテント芝居の中で、

一番地味なラストに見えて、

とても物足りなく感じてしまったのです。

ただ、今回改めて、

間違いなく初演より緻密な久保井さんの演出で、

練り直された作品を観直してみると、

偽の血としてビンローが使用される構造にしても、

緊迫した対立の構図が持続される点においても、

なかなか古典的な呼吸で物語は構築されていて、

その2年前の「透明人間」からこの作品、

そして同年秋の「虹屋敷」と、

かつての状況劇場時代の2幕劇のスタイルを、

意識的に再現したような作品群で、

とても面白く完成度は高いと感じました。

テーマとしても、

尖閣諸島近海での漁船と海賊との闘争ですから、

当時は分かりませんでしたが、

極めて時代を先取りした作品でもあったのです。

この古典再構築のような時期を経て、

「桃太郎の母」、「動物園が消えた日」以降の諸作において、

唐先生の劇作は状況劇場時代とは、

全く異なる方向性を持ったものに変貌してゆくことになるのです。

キャストも好演でしたし、

血沸き肉躍る時代の空気を引きずる唐芝居として、

鑑賞出来たことは幸せでした。

それでは今日はもう1本、

演劇の記事が続きます。

北品川藤クリニックの石原です。

今日2本目の記事は演劇の話題です。

それがこちら。

唐組の第59回公演として、

1992年に初演された「ビンローの封印」が、

装いも新たに再演されました。

花園神社の公演にいつものように足を運びました。

この作品の初演は同じ花園神社で観ています。

唐組の初期を支えた、

長谷川公彦さんと藤原京さんが劇団を去り、

稲荷卓央さんが初めて新作でメインの役どころを演じた作品です。

その前年に若手公演として、

「ジョン・シルバー愛の乞食編」が上演されていて、

キャストも含めてそれがこの作品に繋がっていることが分かります。

つまりこの「ビンローの封印」は、

唐先生の初期作品を飾った、

「ジョン・シルバー」ものの続編的な性格を持っています。

肩に魚を乗せた製造は、

オームを肩に乗せたジョン・シルバーのバリエーションですし、

「ジョン・シルバー」シリーズを代表する場面である、

公衆トイレのドアを開けると、

青い大海原が広がっている、

という場面が同じように再現されているのです。

初演を観た時の感想は、

正直ガッカリしたことを覚えています。

客演は当時の転位21の看板役者であった、

木之内頼仁さんで、

演技の質が唐組の役者さんとは大きく違いますし、

どんな感じで絡むのだろうなあ、

と期待をしていると、

1幕では何と一言しか台詞を言わず、

2幕は後半にだけ登場して、

それほど活躍をせずに傍観者のようにして終わってしまいます。

この作品の初演では、

稲荷卓央さんや鳥山昌克さん、久保井研さんなど、

その後の唐組を支えるメンバーが本格的に登場し、

当時の若手メインの公演となっていました。

正直その演技はまだ粗削りで不満がありましたし、

ラストで海の書割を載せたリヤカーが、

稲荷さんを載せたまま遠ざかるのですが、

それまでの唐先生のテント芝居の中で、

一番地味なラストに見えて、

とても物足りなく感じてしまったのです。

ただ、今回改めて、

間違いなく初演より緻密な久保井さんの演出で、

練り直された作品を観直してみると、

偽の血としてビンローが使用される構造にしても、

緊迫した対立の構図が持続される点においても、

なかなか古典的な呼吸で物語は構築されていて、

その2年前の「透明人間」からこの作品、

そして同年秋の「虹屋敷」と、

かつての状況劇場時代の2幕劇のスタイルを、

意識的に再現したような作品群で、

とても面白く完成度は高いと感じました。

テーマとしても、

尖閣諸島近海での漁船と海賊との闘争ですから、

当時は分かりませんでしたが、

極めて時代を先取りした作品でもあったのです。

この古典再構築のような時期を経て、

「桃太郎の母」、「動物園が消えた日」以降の諸作において、

唐先生の劇作は状況劇場時代とは、

全く異なる方向性を持ったものに変貌してゆくことになるのです。

キャストも好演でしたし、

血沸き肉躍る時代の空気を引きずる唐芝居として、

鑑賞出来たことは幸せでした。

それでは今日はもう1本、

演劇の記事が続きます。

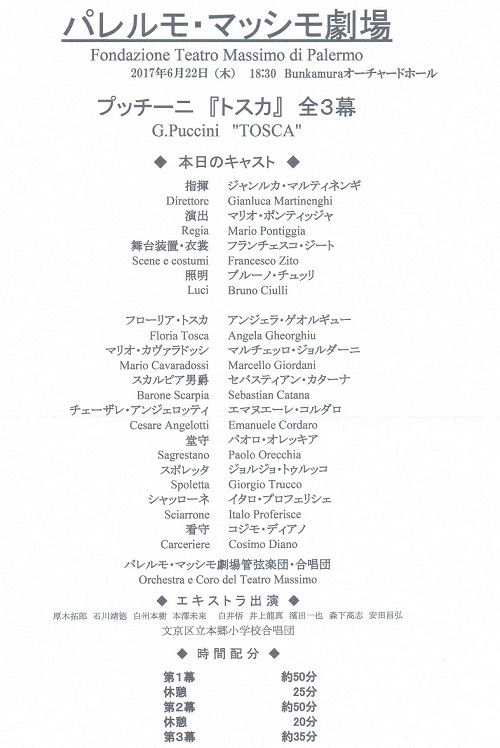

プッチーニ「トスカ」(パレルモ・マッシモ劇場2017上演版) [医療のトピック]

こんにちは。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

何もなければ1日のんびり過ごすつもりです。

休みの日は趣味の話題です。

今日は3本あります。

まずははこちら。

パレルモ・マッシモ劇場の2つ目の演目は「トスカ」で、

タイトルロールには、

10年くらい前までは間違いなく世界で最も人気のあるソプラノの1人、

アンジェラ・ゲオルギュー姐さんが登場しました。

まだ50代前半の筈なのに、

と美人薄命という言葉が脳裏に浮かびますが、

その押し出しの良さというか、

圧倒的なプリマドンナ感のようなものは矢張り素晴らしくて、

歌自体は正直首を傾げる感じで、

こんな「トスカ」はないなあ、

とかなりガッカリもしたのですが、

アンコールで堂々と登場して、

「皆の者、わらわを見てさぞ満足であろう」

というような感じで何度も聴衆の歓声に応える姿は、

これぞプリマドンナでなくて何であろう、

という感じで、

それだけでまたお逢いしたいな、

という思いがしたのです。

「トスカ」も非常に人気のあるプリマドンナオペラですが、

「椿姫」と比べると歌う人は少なく、

僕が本格的にオペラを聴き始めた1990年代後半には、

マリア・グレギーナが一手に引き受けていた、

という感じでした。

彼女は確かに押し出しが堂々としていて、

最初に聴いたのが1997年のメトロポリタン・オペラの来日で、

パヴァロッティとの共演でしたが、

二重唱ではパヴァロッティの声は、

完全にかき消されていました。

新国立劇場ではレパートリーとしてほぼ毎年、

同じ演出での上演を続けていますが、

ノルマ・フォンティーニはなかなかでしたが、

後のトスカ歌いはあまり印象には残っていません。

後生で聴く機会は逃してしまったのですが、

ダニエラ・デッシーのトスカは、

そのビジュアルはともかくとして、

あの高音の細く長く持続する、

胸をかきむしられるような感じ、

ちょっとした掛け合いでも、

旋律が糸のように持続する感じなどが、

これぞプッチーニヒロインという思いがありました。

ああした歌い方の出来る現役バリバリのソプラノは、

今はあまりいないと思います。

今回はゲオルギュ―のトスカに、

もうベテランのマルチェロ・ジョルダーノのカラヴァドッシですから、

なかなかのキャストだったのですが、

ゲオルギュ―姐さんが、

ただの演劇みたいな持続のない歌唱で、

全編を通していたので、

とても元気がなくなってしまいました。

1幕と3幕の二重唱は、

通常ならうっとりと聴き入るところなのですが、

殆どのゲオルギュ―姐さんの歌は、

芝居の台詞にはなっていても、

歌にはなっていないので、

とても聴き入るという感じにはなりません。

これはもう本当にガッカリしてしまいました。

眼目の「歌に生き、恋に生き」のアリアにしても、

旋律がブツ切れで感動するという感じにはなりません。

僕は前方で聴いたのですが、

オーチャードホールはオケピットが簡易的なもので、

オケの音だけがバンバン前方に来るので、

歌声の多くがかき消されてしまった、

というバランスの悪さにも一因はあったように思いました。

ただ、ゲオルギュ―姐さんの歌ではなく芝居に関しては、

なかなか見応えがあって、

その堂々たる押し出しと説得力のあるプリマドンナ芝居は、

矢張り余人には代えがたいものも同時に感じたのです。

ゲオルギュ―姐さんのオペラは、

前からこうした感じのことが多く、

リサイタルではもう少し歌えているので、

どうしたものかなあ、とは思うのですが、

姐さんの舞台は、

歌を聴くのではなく、

その存在感を感じることが、

正しい鑑賞法ではないかとも感じました。

また来日されたら、

ついつい行ってしまうようには思います。

それでは次は演劇の話題です。

北品川藤クリニックの石原です。

今日は日曜日でクリニックは休診です。

何もなければ1日のんびり過ごすつもりです。

休みの日は趣味の話題です。

今日は3本あります。

まずははこちら。

パレルモ・マッシモ劇場の2つ目の演目は「トスカ」で、

タイトルロールには、

10年くらい前までは間違いなく世界で最も人気のあるソプラノの1人、

アンジェラ・ゲオルギュー姐さんが登場しました。

まだ50代前半の筈なのに、

と美人薄命という言葉が脳裏に浮かびますが、

その押し出しの良さというか、

圧倒的なプリマドンナ感のようなものは矢張り素晴らしくて、

歌自体は正直首を傾げる感じで、

こんな「トスカ」はないなあ、

とかなりガッカリもしたのですが、

アンコールで堂々と登場して、

「皆の者、わらわを見てさぞ満足であろう」

というような感じで何度も聴衆の歓声に応える姿は、

これぞプリマドンナでなくて何であろう、

という感じで、

それだけでまたお逢いしたいな、

という思いがしたのです。

「トスカ」も非常に人気のあるプリマドンナオペラですが、

「椿姫」と比べると歌う人は少なく、

僕が本格的にオペラを聴き始めた1990年代後半には、

マリア・グレギーナが一手に引き受けていた、

という感じでした。

彼女は確かに押し出しが堂々としていて、

最初に聴いたのが1997年のメトロポリタン・オペラの来日で、

パヴァロッティとの共演でしたが、

二重唱ではパヴァロッティの声は、

完全にかき消されていました。

新国立劇場ではレパートリーとしてほぼ毎年、

同じ演出での上演を続けていますが、

ノルマ・フォンティーニはなかなかでしたが、

後のトスカ歌いはあまり印象には残っていません。

後生で聴く機会は逃してしまったのですが、

ダニエラ・デッシーのトスカは、

そのビジュアルはともかくとして、

あの高音の細く長く持続する、

胸をかきむしられるような感じ、

ちょっとした掛け合いでも、

旋律が糸のように持続する感じなどが、

これぞプッチーニヒロインという思いがありました。

ああした歌い方の出来る現役バリバリのソプラノは、

今はあまりいないと思います。

今回はゲオルギュ―のトスカに、

もうベテランのマルチェロ・ジョルダーノのカラヴァドッシですから、

なかなかのキャストだったのですが、

ゲオルギュ―姐さんが、

ただの演劇みたいな持続のない歌唱で、

全編を通していたので、

とても元気がなくなってしまいました。

1幕と3幕の二重唱は、

通常ならうっとりと聴き入るところなのですが、

殆どのゲオルギュ―姐さんの歌は、

芝居の台詞にはなっていても、

歌にはなっていないので、

とても聴き入るという感じにはなりません。

これはもう本当にガッカリしてしまいました。

眼目の「歌に生き、恋に生き」のアリアにしても、

旋律がブツ切れで感動するという感じにはなりません。

僕は前方で聴いたのですが、

オーチャードホールはオケピットが簡易的なもので、

オケの音だけがバンバン前方に来るので、

歌声の多くがかき消されてしまった、

というバランスの悪さにも一因はあったように思いました。

ただ、ゲオルギュ―姐さんの歌ではなく芝居に関しては、

なかなか見応えがあって、

その堂々たる押し出しと説得力のあるプリマドンナ芝居は、

矢張り余人には代えがたいものも同時に感じたのです。

ゲオルギュ―姐さんのオペラは、

前からこうした感じのことが多く、

リサイタルではもう少し歌えているので、

どうしたものかなあ、とは思うのですが、

姐さんの舞台は、

歌を聴くのではなく、

その存在感を感じることが、

正しい鑑賞法ではないかとも感じました。

また来日されたら、

ついつい行ってしまうようには思います。

それでは次は演劇の話題です。