妊娠中の風疹ワクチン誤接種のリスクをどう考えるか? [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日は胃カメラの日なので、

カルテの整理をして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

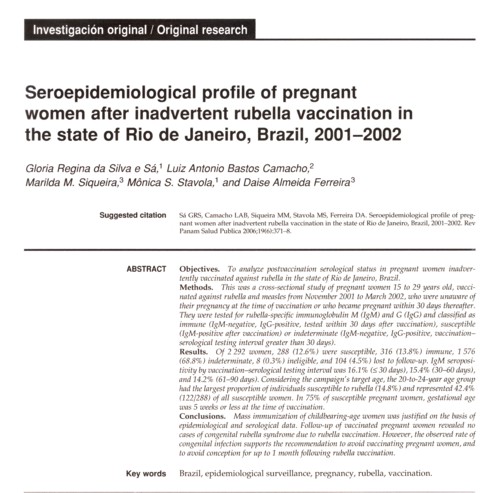

2006年のRev Panam Salud Publica誌に掲載された、

妊娠中の風疹ワクチン誤接種の、

胎児へのリスクについての論文です。

これはブラジルのマイナーな雑誌の論文で、

何故こんなものをご紹介するかと言うと、

今年の5月20日に、

厚生労働省のワクチン関連の研究班が、

「妊娠中に風疹含有ワクチン(麻しん風しん混合ワクチン、風しんワクチン)

を誤って接種した場合の対応について」

という見解をまとめて公表し、

そこに唯一引用されている文献が、

これであったからです。

風疹がかつてない流行をしていて、

それによりご妊娠をされた女性が感染することで、

お子さんに難聴や心臓病などの、

「先天性風疹症候群」と呼ばれる障害の発症することが、

危惧されています。

そのため、

風疹ワクチンの接種が、

国を挙げて推奨され、

妊娠を希望する女性やそのパートナーを中心とした、

積極的なワクチン接種が行なわれています。

診療所においても毎日、

主に麻疹風疹混合ワクチンの接種を行なっています。

ただ、

そこで1つの問題は、

ご妊娠をご希望される年齢の女性に接種を推奨することは、

結果としてご妊娠をされていて、

それに気が付かないで、

風疹の抗原を含むワクチンを、

接種してしまう、

というリスクが存在してしまうことです。

風疹の抗原を含むワクチンでは、

ご妊娠をしている方は絶対にワクチンを接種しないで下さい、

という注意と、

ワクチン接種後2カ月間は、

決して妊娠をしないで下さい、

という注意事項が、

添付文書には必ず記載されています。

しかし、

「ワクチンを必ず接種しましょう」

というようなキャンペーンだけが強力に推進されると、

接種される方のご理解にも、

大きな幅が生まれますから、

不注意でご妊娠の有無を、

しっかり確認しないままに接種をしてしまったり、

接種した後で、

間もないうちに妊娠をしてしまったり、

というような問題が、

起こる可能性があります。

個人的には幸いこれまでに、

そうした事例の経験はありませんが、

接種前の問診の時には、

その点については、

僕はしつこいくらい何度も確認するようにしています。

こうしたトラブルが、

絶対に皆無ということは有り得ません。

そのことが問題となれば、

せっかくワクチン接種が一般の人にも受け入れられている現状が、

揺らぐ結果になりかねません。

今回緊急の提言が発表されたのは、

そうした危惧を専門家が重要と考えているからです。

今回の提言においては、

「妊娠中に誤ってワクチンを接種しても、

中絶などを考慮する必要はない」

という見解がまとめられています。

その根拠として紹介されているのが、

最初にご紹介した論文です。

これはブラジルにおいて、

2001年から2002年に掛けて、

ご妊娠をした女性のうち、

妊娠していたのに、

それと気付かずワクチン接種をを行なったか、

ワクチン接種後30日以内にご妊娠が判明した人の、

血液の抗体価を測定して、

どのくらいの人数の胎児が、

ワクチン接種により風疹に感染した可能性があるのかを、

検討しているものです。

疑いのある時期にワクチンを接種した2292名のうち、

感染の早期にのみ上昇する、

IgM抗体が、接種後早期に陽性であった事例を、

ワクチンによる胎児感染の可能性が否定出来ない、

として感受性群としていますが、

その比率は全体の12.6%に当たる288名でした。

IgM抗体は勿論、

ワクチン接種でも上昇しますから、

全ての胎児が風疹ウイルスの感染を受けている、

とは言えないのですが、

仮にそうした胎児が存在するとすれば、

この群の中にいることは、

ほぼ間違いない、ということは言えるのです。

結論としてその288名の妊娠の中で、

先天性風疹症候群の発症はありませんでした。

何故ブラジルのデータを引用しているのかを、

僕なりに考えると、

この文献ではMRワクチンが適齢の女性に接種されていて、

アメリカなどは専らMMRワクチンですから、

日本と同じMRワクチン接種のデータが、

他にあまりなかったためではないかと、

推察されます。

ただし、

このブラジルで使用されたMRワクチンはインド製で、

風疹の株はRA27/3という日本とは異なるものですから、

直接的に日本のワクチンと比較可能なものではありません。

日本においては、

1980年代に全国で集計された、

800例ほどの妊娠中の女性に対する、

風疹ワクチンの誤接種の事例のうち、

先天性風疹症候群を疑わせるような、

先天性のお子さんの障碍の発生の報告はなかった、

というデータがあります。

厚生労働省の研究班の発表では触れられていませんが、

アメリカのCDCは過去に検討を行なっていて、

妊娠初期に風疹ワクチン接種が行なわれた事例のうち、

2~3%に胎児への風疹感染が、

不顕性感染としては、確認されていますが、

胎児の奇形などに至った事例は報告されていません。

理論上最大にリスクを見積もって、

こうした妊娠初期の風疹ワクチンの誤接種により、

1.3~1.6%の先天性風疹症候群のリスクが推定されています。

かなりややこしいのですが、

まとめるとこういうことになります。

海外で使用されている風疹ワクチン株はRA27/3株と呼ばれ、

これに対して国産ワクチンは、

日本で過去に流行したウイルスを弱毒化したもので、

海外のワクチンとは全くの別物です。

従って、

海外のデータを直接に比較は出来ないのですが、

現状海外においても日本においても、

妊娠初期の風疹ワクチンの接種により、

お子さんに先天性風疹症候群の定義に含まれるような、

心臓病や難聴などの障碍が発症した、

という事例はありません。

ですから、

勧告にあるように、

仮に結果として妊娠中に風疹ワクチンの誤接種が行なわれたとしても、

そのために中絶をしたりする必要はありません。

ただ、

過去にはそうした中絶が行なわれ、

その胎児組織の検査によると、

現在海外で使用されているワクチン株において、

胎児への感染自体は、

数%は起こり得るものであることは間違いがありません。

日本においては、

そこまで詳細な検討は行なわれていないのですが、

日本のワクチンに使用されているワクチン株は、

そもそも先天性風疹症候群の発症自体が、

海外のウイルスより少ないものを元にしているので、

おそらくは海外の報告より、

胎児への感染は少ない筈だ、

と言う推測は可能なのです。

以下は少し僕の感想です。

国内国外を問わず、

妊娠初期の風疹ワクチンの誤接種は、

結構高頻度で発症している現象です。

これはある意味当然のことで、

適齢の女性にワクチン接種を推奨すれば、

お子さんの接種とは違い、

そうした問題を避けることは非常に困難です。

妊娠を希望する女性に接種する訳ですし、

妊娠の初期の診断は、

実際には非常に難しいからです。

風疹ワクチンを妊娠初期に接種すれば、

数%の確率で、

胎児は風疹に感染します。

(データのあるのは海外ワクチンのみです)

ただ、幸いなことに、

感染は不顕性のものに留まることが殆どで、

野生株の感染のように、

胎児への障碍を来す事例は、

現在までのところ報告はされていません。

しかし、本当にそれで結果オーライと言えるのでしょうか?

勿論先天性風疹症候群を防ぐために、

ワクチン接種を推進することは必要ですが、

それで胎児の感染のリスクを負うようなことは、

本来あってはならないことの筈で、

万が一にもそうしたことのないような、

接種方法の改良が、

より慎重に検討されても良いのではないでしょうか。

ワクチンの安全性と必要性とは扇の両面のようなものですが、

どうも必要性が強く主張される時には、

安全性はやや軽視されるように、

僕には思えてなりません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

今日は胃カメラの日なので、

カルテの整理をして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

2006年のRev Panam Salud Publica誌に掲載された、

妊娠中の風疹ワクチン誤接種の、

胎児へのリスクについての論文です。

これはブラジルのマイナーな雑誌の論文で、

何故こんなものをご紹介するかと言うと、

今年の5月20日に、

厚生労働省のワクチン関連の研究班が、

「妊娠中に風疹含有ワクチン(麻しん風しん混合ワクチン、風しんワクチン)

を誤って接種した場合の対応について」

という見解をまとめて公表し、

そこに唯一引用されている文献が、

これであったからです。

風疹がかつてない流行をしていて、

それによりご妊娠をされた女性が感染することで、

お子さんに難聴や心臓病などの、

「先天性風疹症候群」と呼ばれる障害の発症することが、

危惧されています。

そのため、

風疹ワクチンの接種が、

国を挙げて推奨され、

妊娠を希望する女性やそのパートナーを中心とした、

積極的なワクチン接種が行なわれています。

診療所においても毎日、

主に麻疹風疹混合ワクチンの接種を行なっています。

ただ、

そこで1つの問題は、

ご妊娠をご希望される年齢の女性に接種を推奨することは、

結果としてご妊娠をされていて、

それに気が付かないで、

風疹の抗原を含むワクチンを、

接種してしまう、

というリスクが存在してしまうことです。

風疹の抗原を含むワクチンでは、

ご妊娠をしている方は絶対にワクチンを接種しないで下さい、

という注意と、

ワクチン接種後2カ月間は、

決して妊娠をしないで下さい、

という注意事項が、

添付文書には必ず記載されています。

しかし、

「ワクチンを必ず接種しましょう」

というようなキャンペーンだけが強力に推進されると、

接種される方のご理解にも、

大きな幅が生まれますから、

不注意でご妊娠の有無を、

しっかり確認しないままに接種をしてしまったり、

接種した後で、

間もないうちに妊娠をしてしまったり、

というような問題が、

起こる可能性があります。

個人的には幸いこれまでに、

そうした事例の経験はありませんが、

接種前の問診の時には、

その点については、

僕はしつこいくらい何度も確認するようにしています。

こうしたトラブルが、

絶対に皆無ということは有り得ません。

そのことが問題となれば、

せっかくワクチン接種が一般の人にも受け入れられている現状が、

揺らぐ結果になりかねません。

今回緊急の提言が発表されたのは、

そうした危惧を専門家が重要と考えているからです。

今回の提言においては、

「妊娠中に誤ってワクチンを接種しても、

中絶などを考慮する必要はない」

という見解がまとめられています。

その根拠として紹介されているのが、

最初にご紹介した論文です。

これはブラジルにおいて、

2001年から2002年に掛けて、

ご妊娠をした女性のうち、

妊娠していたのに、

それと気付かずワクチン接種をを行なったか、

ワクチン接種後30日以内にご妊娠が判明した人の、

血液の抗体価を測定して、

どのくらいの人数の胎児が、

ワクチン接種により風疹に感染した可能性があるのかを、

検討しているものです。

疑いのある時期にワクチンを接種した2292名のうち、

感染の早期にのみ上昇する、

IgM抗体が、接種後早期に陽性であった事例を、

ワクチンによる胎児感染の可能性が否定出来ない、

として感受性群としていますが、

その比率は全体の12.6%に当たる288名でした。

IgM抗体は勿論、

ワクチン接種でも上昇しますから、

全ての胎児が風疹ウイルスの感染を受けている、

とは言えないのですが、

仮にそうした胎児が存在するとすれば、

この群の中にいることは、

ほぼ間違いない、ということは言えるのです。

結論としてその288名の妊娠の中で、

先天性風疹症候群の発症はありませんでした。

何故ブラジルのデータを引用しているのかを、

僕なりに考えると、

この文献ではMRワクチンが適齢の女性に接種されていて、

アメリカなどは専らMMRワクチンですから、

日本と同じMRワクチン接種のデータが、

他にあまりなかったためではないかと、

推察されます。

ただし、

このブラジルで使用されたMRワクチンはインド製で、

風疹の株はRA27/3という日本とは異なるものですから、

直接的に日本のワクチンと比較可能なものではありません。

日本においては、

1980年代に全国で集計された、

800例ほどの妊娠中の女性に対する、

風疹ワクチンの誤接種の事例のうち、

先天性風疹症候群を疑わせるような、

先天性のお子さんの障碍の発生の報告はなかった、

というデータがあります。

厚生労働省の研究班の発表では触れられていませんが、

アメリカのCDCは過去に検討を行なっていて、

妊娠初期に風疹ワクチン接種が行なわれた事例のうち、

2~3%に胎児への風疹感染が、

不顕性感染としては、確認されていますが、

胎児の奇形などに至った事例は報告されていません。

理論上最大にリスクを見積もって、

こうした妊娠初期の風疹ワクチンの誤接種により、

1.3~1.6%の先天性風疹症候群のリスクが推定されています。

かなりややこしいのですが、

まとめるとこういうことになります。

海外で使用されている風疹ワクチン株はRA27/3株と呼ばれ、

これに対して国産ワクチンは、

日本で過去に流行したウイルスを弱毒化したもので、

海外のワクチンとは全くの別物です。

従って、

海外のデータを直接に比較は出来ないのですが、

現状海外においても日本においても、

妊娠初期の風疹ワクチンの接種により、

お子さんに先天性風疹症候群の定義に含まれるような、

心臓病や難聴などの障碍が発症した、

という事例はありません。

ですから、

勧告にあるように、

仮に結果として妊娠中に風疹ワクチンの誤接種が行なわれたとしても、

そのために中絶をしたりする必要はありません。

ただ、

過去にはそうした中絶が行なわれ、

その胎児組織の検査によると、

現在海外で使用されているワクチン株において、

胎児への感染自体は、

数%は起こり得るものであることは間違いがありません。

日本においては、

そこまで詳細な検討は行なわれていないのですが、

日本のワクチンに使用されているワクチン株は、

そもそも先天性風疹症候群の発症自体が、

海外のウイルスより少ないものを元にしているので、

おそらくは海外の報告より、

胎児への感染は少ない筈だ、

と言う推測は可能なのです。

以下は少し僕の感想です。

国内国外を問わず、

妊娠初期の風疹ワクチンの誤接種は、

結構高頻度で発症している現象です。

これはある意味当然のことで、

適齢の女性にワクチン接種を推奨すれば、

お子さんの接種とは違い、

そうした問題を避けることは非常に困難です。

妊娠を希望する女性に接種する訳ですし、

妊娠の初期の診断は、

実際には非常に難しいからです。

風疹ワクチンを妊娠初期に接種すれば、

数%の確率で、

胎児は風疹に感染します。

(データのあるのは海外ワクチンのみです)

ただ、幸いなことに、

感染は不顕性のものに留まることが殆どで、

野生株の感染のように、

胎児への障碍を来す事例は、

現在までのところ報告はされていません。

しかし、本当にそれで結果オーライと言えるのでしょうか?

勿論先天性風疹症候群を防ぐために、

ワクチン接種を推進することは必要ですが、

それで胎児の感染のリスクを負うようなことは、

本来あってはならないことの筈で、

万が一にもそうしたことのないような、

接種方法の改良が、

より慎重に検討されても良いのではないでしょうか。

ワクチンの安全性と必要性とは扇の両面のようなものですが、

どうも必要性が強く主張される時には、

安全性はやや軽視されるように、

僕には思えてなりません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

福島原発事故のWHO報告書を読む [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

福島原発事故の健康面での影響について、

WHOの専門家チームがレポートを出し、

それについてのコメントも発表されています。

今日はその内容を、

僕なりに整理してご説明したいと思います。

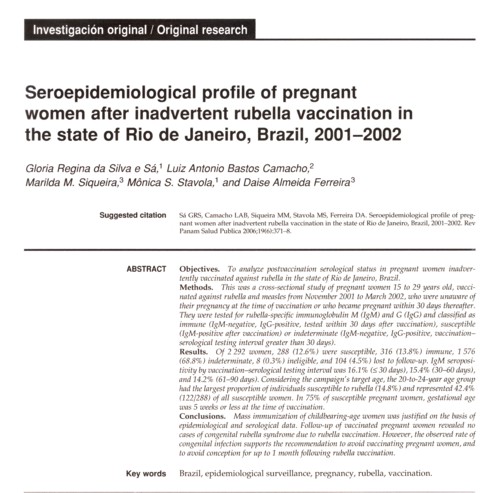

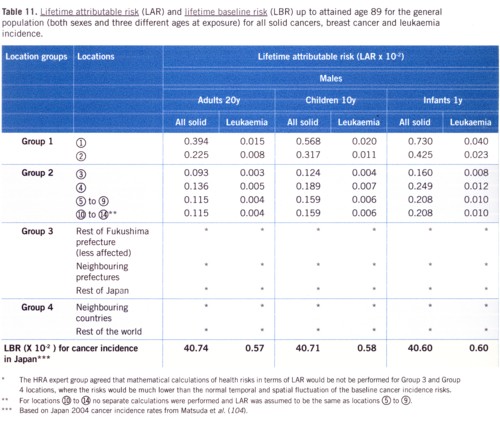

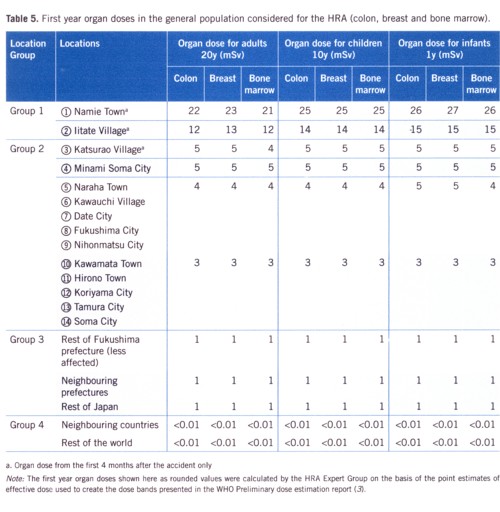

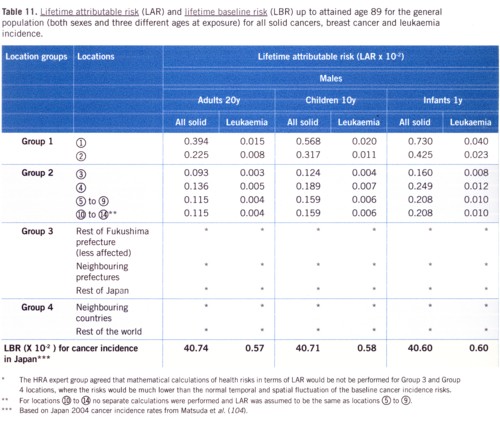

まずこちらをご覧下さい。

今回のデータ解析の基礎となる、

臓器毎の吸収線量を実効線量から換算した表です。

臓器毎の吸収線量を換算したもので、

所謂預託実効線量として記載される、

全身への影響を示す数値とは、

単位は同じでも別個の数値である点にご注意下さい。

被ばく線量は内部被曝と外部被爆を合わせたもので、

原発事故後4か月間の積算です。

当該の地域で、

基本的に通常の生活を行なった場合を想定しています。

Namie Townが最も多く、

1歳で被ばくした場合には、

大腸の吸収線量は、

その生涯に渡る影響としての換算で、

26mSvに達する可能性がある、

という概算です。

これが20歳時であれば、

22mSvになります。

組織の放射線感受性と、

その後の余命から、

こうした換算になるのです。

この表は大腸と乳腺と骨髄への影響を示し、

これ以外に甲状腺の吸収線量の表もあります。

ここにはお示ししませんが、

最も被ばく量の多かった地域で、

1歳時に被ばくした場合の甲状腺等価線量は、

122mSvと概算されています。

これが想定される最も大きな甲状腺の吸収線量です。

これを元にして、

その後の被ばくによる発癌のリスクを計算します。

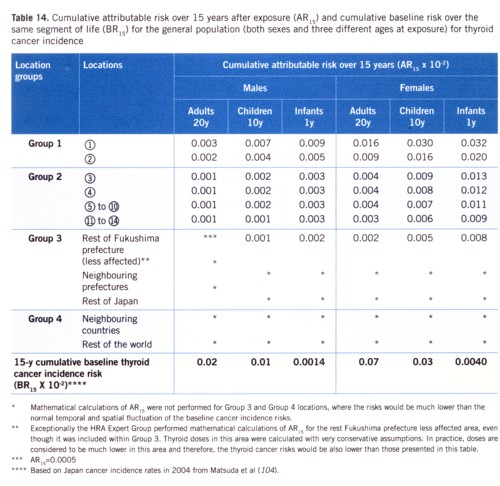

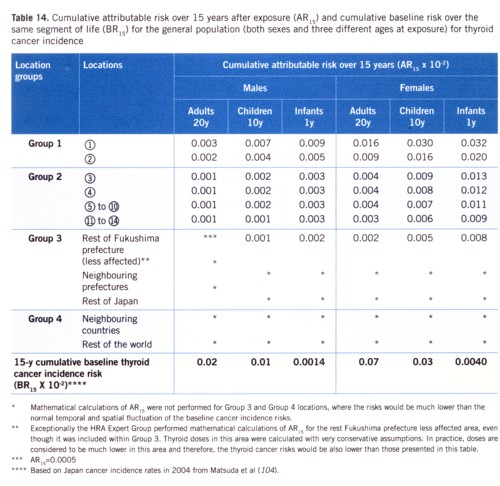

次をご覧下さい。

これは被ばくを受けた後、

その人の一生涯でどれだけの発癌リスクの上昇が、

可能性として考えられるのかを表にしたものです。

この部分は男性の固形癌全体と白血病のリスクです。

一番下に書かれているのが、

2004年の統計を元にした、

被ばくの影響のない場合の、

平均的な癌発症のリスクです。

1歳の男児が、

最も被ばく量の多いとされる地域で被ばくした場合、

固形癌全体のリスクはその後89歳までの換算で、

0.73%増加する可能性があります。

被ばくのない場合の想定される生涯リスクが、

40.6%ですから

(よく日本人の2人に1人は癌になるのだから…

という言説がありますが、

その元がこれです)、

それに0.73%が上乗せされる、

という意味合いです。

これを割り算すると、

1.8%程度の上昇の可能性、

ということになるのです。

同年齢での白血病の場合、

被ばくのない場合が0.6%で、

それが0.04%上乗せされるので、

7%弱の上昇ということになり、

WHOのコメントと、

それを紹介する報道記事に、

「1歳で被ばくすると白血病が7%上昇する可能性」

のように書かれているのは、

この数値を元にしています。

では次をご覧下さい。

これは最も問題になる可能性がある、

と考えられている、

小児の甲状腺癌への影響の表です。

この場合は生涯のリスクではなく、

15歳を超えるまでの甲状腺癌発症リスクを示しています。

オリジナルには勿論、

生涯のリスクを示した表もあります。

ただ、この場合15歳を超えるまでになっているのは、

小児の甲状腺癌の罹患率は少ないので、

それと対比させて考えた方が、

よりそのリスクを明確化し易い、

という考え方からです。

一番右端を見て頂きます。

1歳の女児が最も被ばく量の多い地域で被ばくした場合、

想定される甲状腺等価線量は122mSvで、

そこから換算すると、

甲状腺癌の被ばくによるリスク上昇は、

0.032%と換算され、

被ばくのない場合のリスクを0.004%

(10万人に4人という比率です)

とすると、

その発症リスクは8倍になる、

という計算になります。

繰り返しになりますが、

これは15歳を超えるまでに、

甲状腺癌を発症するリスクです。

これが今回の想定での、

最も大きなリスクの上昇と考えられます。

ただ、

勿論これは最も被ばく量の大きい想定をした場合なので、

実際にはこうしたお子さんは存在しない可能性も大きいのです。

WHOのコメントにおいては、

1歳の女児で最も被ばく量の多い地域で被ばくした場合、

甲状腺癌の発症率が被ばくを受けない場合の0.75%から、

0.5%被ばくの影響で上乗せされるので、

7割のリスクの上昇が起こる可能性がある、

という想定が記載されています。

これは15歳を超えるまでの発症リスクではなく、

生涯(89歳まで)の発症リスクを示したもので、

上記の報告書では、

被ばくのない場合の発症リスクが0.77%で、

被ばくによる上乗せのリスクが、

0.524%という数字が示されています。

微妙に違うのは多分この文書以降に、

計算値の異動があったためと考えられます。

WHOのコメントは最初に言い訳のような文言があり、

原発事故の影響は極めて小さく、

問題になることは殆どない、

という内容が述べられ、

その後に今度は比較的詳細に、

上記の報告書の内容が説明されています。

その内容は基本的には公正なものですが、

たとえばリスクの評価で言えば、

小児甲状腺癌のリスク上昇は、

最大で8倍になる可能性がある、

という言い方も出来るのですが、

それを生涯リスクの方の数字で、

7割の上昇という表現に留めています。

おそらく被災地の方の心情を優先するために、

かなりの配慮が働いたものと考えられ、

この穏当な内容でさえも、

「危険を煽っている」というような意見が、

日本のあちこちで見られる点には、

勿論一方で無用に危険を煽る言説が、

あること自体は事実ですが、

どうも両極に分かれた考え方が対立する状況が、

穏当で平均的な言説を、

常に排除する方向に進んでいるように、

個人的には思えてなりません。

もう1つ強く指摘をしたいことは、

上記の文書では原発事故で、

その収束に尽力している作業員の方の、

被ばく量の推定と今後の発癌リスクの検証に、

大きな紙幅が割かれている、

ということです。

福島の住民の方の被ばくによるリスクを、

最大限高く見積もって対策を講じる、

という方針に対しては、

「無用に不安を煽り差別を助長し、

精神的なストレスから、

却って悪影響を及ぼす可能性が高い」

という意見が寄せられることは、

僕は個人的には賛成はしませんが、

理解は出来ます。

しかし、

これを原発作業員の方に関して考えれば、

最大限リスクを大きく見積もって、

将来に渡り最大限の対策を講じる、

という方針に、

反論される方は少ないのではないかと思います。

発癌のリスクに対する議論も、

もとより住民の方の健康管理を軽く考える、

という意味ではありませんが、

もっとそうした作業員の方のリスク軽減のためにも、

労力が割かれるべきだと思いますし、

報道もそうした側面にも、

より力を注ぐべきではないかと考えます。

今回の報告書の内容を、

僕なりに要約すれば、

最大限にリスクを高く見積もった場合に、

小児の甲状腺癌の発症率が数倍になる可能性があることを除けば、

概ね他の癌の発症リスクの上昇は、

現実の対策の範囲では、

無視出来るレベルに留まると思いますが、

原発労働者ではその要素も最大限に見積もって、

最大限の対策を講じるべきですし、

僅かながら甲状腺癌以外の癌の発症も、

一般住民においても増える可能性は想定した上で、

その経過は慎重に見守る必要があるのではないかと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

(付記)

元記事には、

被災者の方と原発の作業員の方を、

直接比較するような表現がありましたので、

コメントでご指摘を受け、

不適切と考え表現を改めました。

(2013年3月5日6時修正)

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

福島原発事故の健康面での影響について、

WHOの専門家チームがレポートを出し、

それについてのコメントも発表されています。

今日はその内容を、

僕なりに整理してご説明したいと思います。

まずこちらをご覧下さい。

今回のデータ解析の基礎となる、

臓器毎の吸収線量を実効線量から換算した表です。

臓器毎の吸収線量を換算したもので、

所謂預託実効線量として記載される、

全身への影響を示す数値とは、

単位は同じでも別個の数値である点にご注意下さい。

被ばく線量は内部被曝と外部被爆を合わせたもので、

原発事故後4か月間の積算です。

当該の地域で、

基本的に通常の生活を行なった場合を想定しています。

Namie Townが最も多く、

1歳で被ばくした場合には、

大腸の吸収線量は、

その生涯に渡る影響としての換算で、

26mSvに達する可能性がある、

という概算です。

これが20歳時であれば、

22mSvになります。

組織の放射線感受性と、

その後の余命から、

こうした換算になるのです。

この表は大腸と乳腺と骨髄への影響を示し、

これ以外に甲状腺の吸収線量の表もあります。

ここにはお示ししませんが、

最も被ばく量の多かった地域で、

1歳時に被ばくした場合の甲状腺等価線量は、

122mSvと概算されています。

これが想定される最も大きな甲状腺の吸収線量です。

これを元にして、

その後の被ばくによる発癌のリスクを計算します。

次をご覧下さい。

これは被ばくを受けた後、

その人の一生涯でどれだけの発癌リスクの上昇が、

可能性として考えられるのかを表にしたものです。

この部分は男性の固形癌全体と白血病のリスクです。

一番下に書かれているのが、

2004年の統計を元にした、

被ばくの影響のない場合の、

平均的な癌発症のリスクです。

1歳の男児が、

最も被ばく量の多いとされる地域で被ばくした場合、

固形癌全体のリスクはその後89歳までの換算で、

0.73%増加する可能性があります。

被ばくのない場合の想定される生涯リスクが、

40.6%ですから

(よく日本人の2人に1人は癌になるのだから…

という言説がありますが、

その元がこれです)、

それに0.73%が上乗せされる、

という意味合いです。

これを割り算すると、

1.8%程度の上昇の可能性、

ということになるのです。

同年齢での白血病の場合、

被ばくのない場合が0.6%で、

それが0.04%上乗せされるので、

7%弱の上昇ということになり、

WHOのコメントと、

それを紹介する報道記事に、

「1歳で被ばくすると白血病が7%上昇する可能性」

のように書かれているのは、

この数値を元にしています。

では次をご覧下さい。

これは最も問題になる可能性がある、

と考えられている、

小児の甲状腺癌への影響の表です。

この場合は生涯のリスクではなく、

15歳を超えるまでの甲状腺癌発症リスクを示しています。

オリジナルには勿論、

生涯のリスクを示した表もあります。

ただ、この場合15歳を超えるまでになっているのは、

小児の甲状腺癌の罹患率は少ないので、

それと対比させて考えた方が、

よりそのリスクを明確化し易い、

という考え方からです。

一番右端を見て頂きます。

1歳の女児が最も被ばく量の多い地域で被ばくした場合、

想定される甲状腺等価線量は122mSvで、

そこから換算すると、

甲状腺癌の被ばくによるリスク上昇は、

0.032%と換算され、

被ばくのない場合のリスクを0.004%

(10万人に4人という比率です)

とすると、

その発症リスクは8倍になる、

という計算になります。

繰り返しになりますが、

これは15歳を超えるまでに、

甲状腺癌を発症するリスクです。

これが今回の想定での、

最も大きなリスクの上昇と考えられます。

ただ、

勿論これは最も被ばく量の大きい想定をした場合なので、

実際にはこうしたお子さんは存在しない可能性も大きいのです。

WHOのコメントにおいては、

1歳の女児で最も被ばく量の多い地域で被ばくした場合、

甲状腺癌の発症率が被ばくを受けない場合の0.75%から、

0.5%被ばくの影響で上乗せされるので、

7割のリスクの上昇が起こる可能性がある、

という想定が記載されています。

これは15歳を超えるまでの発症リスクではなく、

生涯(89歳まで)の発症リスクを示したもので、

上記の報告書では、

被ばくのない場合の発症リスクが0.77%で、

被ばくによる上乗せのリスクが、

0.524%という数字が示されています。

微妙に違うのは多分この文書以降に、

計算値の異動があったためと考えられます。

WHOのコメントは最初に言い訳のような文言があり、

原発事故の影響は極めて小さく、

問題になることは殆どない、

という内容が述べられ、

その後に今度は比較的詳細に、

上記の報告書の内容が説明されています。

その内容は基本的には公正なものですが、

たとえばリスクの評価で言えば、

小児甲状腺癌のリスク上昇は、

最大で8倍になる可能性がある、

という言い方も出来るのですが、

それを生涯リスクの方の数字で、

7割の上昇という表現に留めています。

おそらく被災地の方の心情を優先するために、

かなりの配慮が働いたものと考えられ、

この穏当な内容でさえも、

「危険を煽っている」というような意見が、

日本のあちこちで見られる点には、

勿論一方で無用に危険を煽る言説が、

あること自体は事実ですが、

どうも両極に分かれた考え方が対立する状況が、

穏当で平均的な言説を、

常に排除する方向に進んでいるように、

個人的には思えてなりません。

もう1つ強く指摘をしたいことは、

上記の文書では原発事故で、

その収束に尽力している作業員の方の、

被ばく量の推定と今後の発癌リスクの検証に、

大きな紙幅が割かれている、

ということです。

福島の住民の方の被ばくによるリスクを、

最大限高く見積もって対策を講じる、

という方針に対しては、

「無用に不安を煽り差別を助長し、

精神的なストレスから、

却って悪影響を及ぼす可能性が高い」

という意見が寄せられることは、

僕は個人的には賛成はしませんが、

理解は出来ます。

しかし、

これを原発作業員の方に関して考えれば、

最大限リスクを大きく見積もって、

将来に渡り最大限の対策を講じる、

という方針に、

反論される方は少ないのではないかと思います。

発癌のリスクに対する議論も、

もとより住民の方の健康管理を軽く考える、

という意味ではありませんが、

もっとそうした作業員の方のリスク軽減のためにも、

労力が割かれるべきだと思いますし、

報道もそうした側面にも、

より力を注ぐべきではないかと考えます。

今回の報告書の内容を、

僕なりに要約すれば、

最大限にリスクを高く見積もった場合に、

小児の甲状腺癌の発症率が数倍になる可能性があることを除けば、

概ね他の癌の発症リスクの上昇は、

現実の対策の範囲では、

無視出来るレベルに留まると思いますが、

原発労働者ではその要素も最大限に見積もって、

最大限の対策を講じるべきですし、

僅かながら甲状腺癌以外の癌の発症も、

一般住民においても増える可能性は想定した上で、

その経過は慎重に見守る必要があるのではないかと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

(付記)

元記事には、

被災者の方と原発の作業員の方を、

直接比較するような表現がありましたので、

コメントでご指摘を受け、

不適切と考え表現を改めました。

(2013年3月5日6時修正)

Kyoto Heart Study の謎 [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

先日こんな報道がありました。

「バルサルタン:降圧剤臨床、○○医大の3論文撤回」

○○医大のチームが09~12年に執筆した、降圧剤「バルサルタン」の効果に関する臨床試験の論文3本が、「重大な問題がある」などの理由で掲載後、相次いで撤回されたことが分かった、責任者のM教授は「データ集計の間違い」と説明しているが、単純ミスなら論文を修正するのが一般的で、撤回は極めて異例だ。(新聞記事を一部改変)

これは書いた記者の方は、

どういうことなのかは百も承知の上で、

でも個人攻撃になるとまずいので、

訳の分からない、

あやふやな表現を用いているのだと思います。

バルサルタンという血圧の薬があります。

商品名はディオバンです。

ディオバンは、

アンジオテンシン受容体拮抗薬というタイプの薬です。

このタイプの薬は、

ACE阻害剤という薬の一種のグレードアップ版ですが、

必ずしもACE阻害薬に匹敵するような、

心筋梗塞などの予防効果が、

確認はされていない、

という問題点があります。

また、

こうした薬の大規模な臨床試験のデータは、

その多くが海外のもので、

日本で数多く使用されていながら、

日本人のデータは乏しい、

という欠点がありました。

そこで、

日本人を対象とした大規模臨床試験が、

このディオバン関連で幾つか企画され、

そのうち2004年~2009年に行なわれたのが、

Kyoto Heart Studyと呼ばれる試験です。

この試験の取りまとめをされたのが、

上記の記事にある○○医大教授のM先生です。

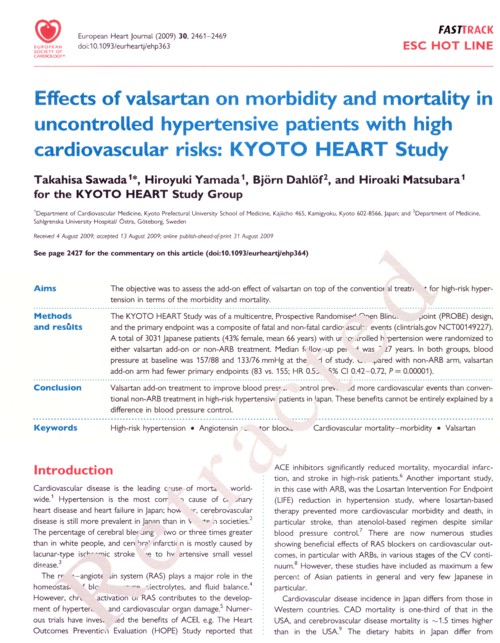

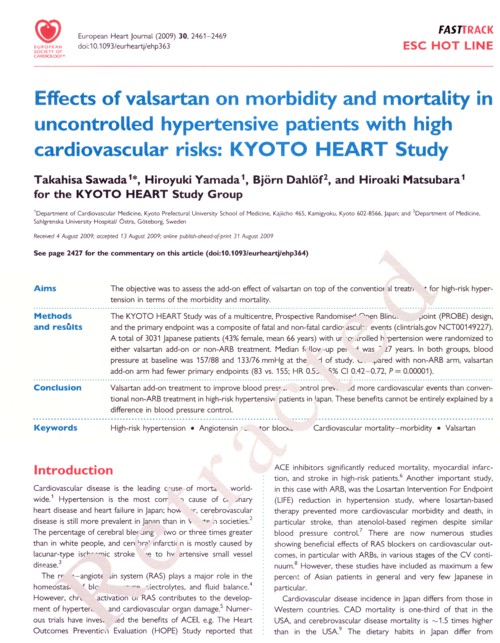

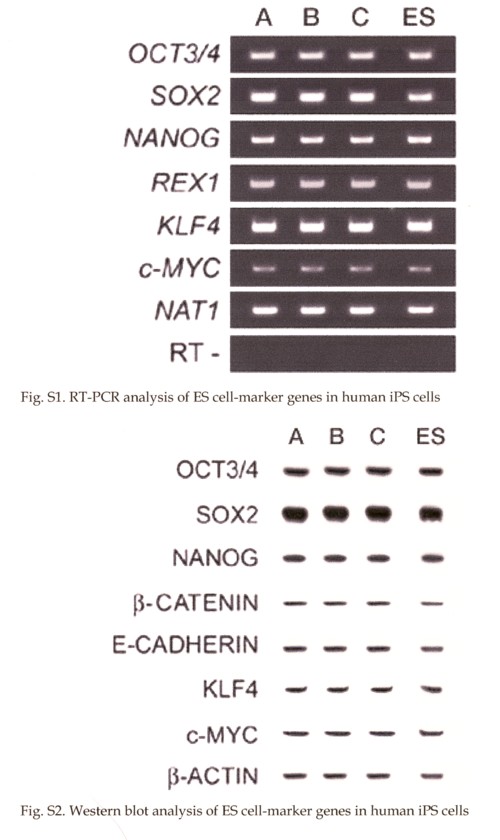

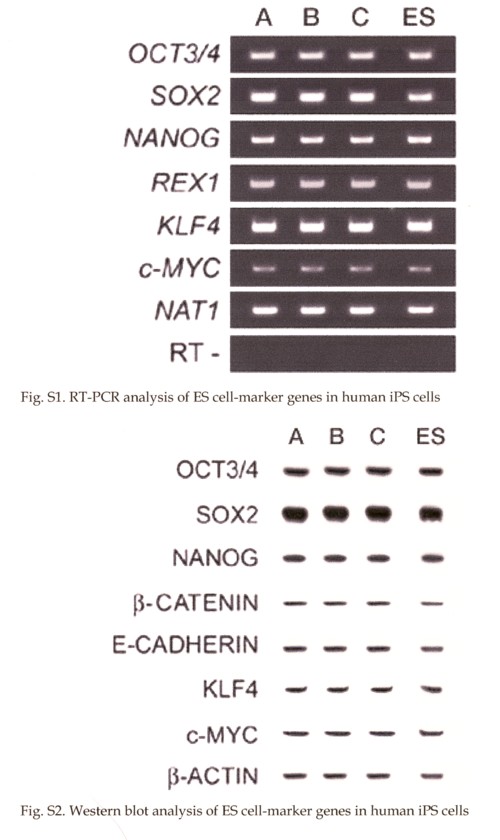

こちらをご覧下さい。

これが今回撤回された論文のうちの1つで、

この診療試験の結果として、

最初に発表されたものです。

2009年のEuropean Heart Journal誌に掲載されたものです。

Retracted(撤回)という、

烙印が押された恥ずかしい感じになっています。

論文の内容は日本において、

3031名の高血圧症の患者さんを対象とし、

未治療もしくは、

ディオバンと類似の系統の薬以外で治療されている患者さんを、

ディオバンを使用した治療と、

それを含まない治療の2つの群に分け、

ディオバン治療群は段階的に増量して、

血圧のコントロールはほぼ一定に保った状態で、

平均3.27年の経過観察を行ない、

その間に心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを、

比較したものです。

血圧は変わらずに、

もしディオバンを使用した方が、

心筋梗塞や脳卒中の発症が減るとすれば、

ディオバンには血圧を下げる効果以外に、

そうした発作を予防する効果がある、

ということになる訳です。

ただ、最もこうした試験の厳密なやり方は、

患者さんにも処方する医者にも、

どちらの薬が使われているのか、

分からないように行なう方法ですが、

この論文ではそうではなく、

医者や患者さんにはどちらの薬が使われているのか、

分かるようになっています。

つまり、

そう厳密な手法が取られた試験ではありません。

その結果はどのようなものだったのでしょうか?

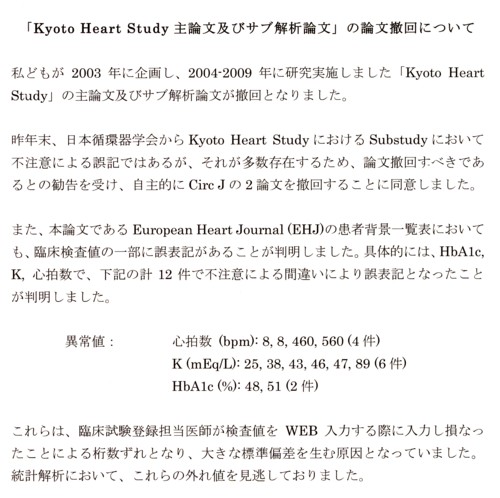

こちらをご覧下さい。

2つの群での血圧の経過を見たものですが、

ものの見事に両者が一致していることが分かります。

勿論一致していて悪いことはないのですが、

別箇の治療をしている筈なのに、

治療前後の血圧の平均値も標準偏差も、

ピタリと一致しているのは、

かなり奇異な感じがします。

つまり、

人工的な感じがするのです。

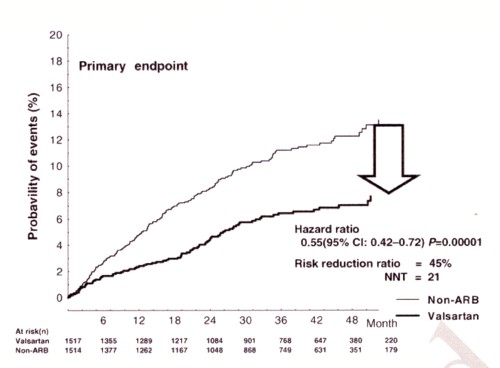

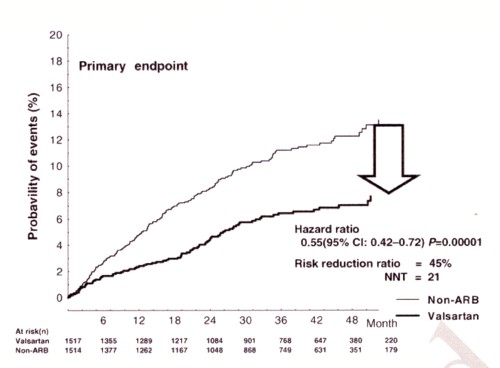

それでは次をご覧下さい。

これがディオバンの効果のメインになる結果の図です。

縦軸は心筋梗塞や脳卒中を起こした比率を示しています。

使用後半年から、

明確にディオバン使用群とそうでない群には差が出ていて、

その差は時間と共に更に拡大し、

トータルにはディオバンを使用しない場合と比べて、

ディオバンを使用すると、

心筋梗塞や脳卒中のリスクは、

45%有意に低下した、

というデータになっています。

血圧は同じなのに、

これだけの明確な差がついていて、

しかもその差は使用後半年から既にあるのですから、

ちょっと俄かに信じられないほどの、

驚くべき効果と言わざるを得ません。

これを元にディオバンの効果が大々的に宣伝されたことは、

言うまでもありません。

ところが…

この論文と、

そのサブ解析の論文が全て、

撤回されるという事態になったのです。

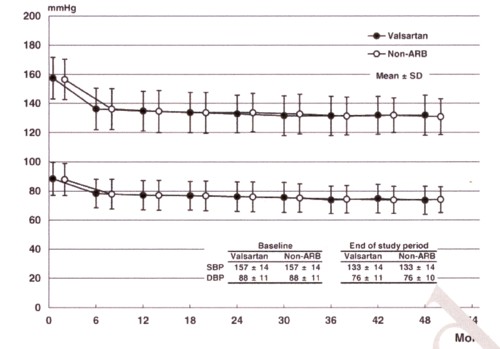

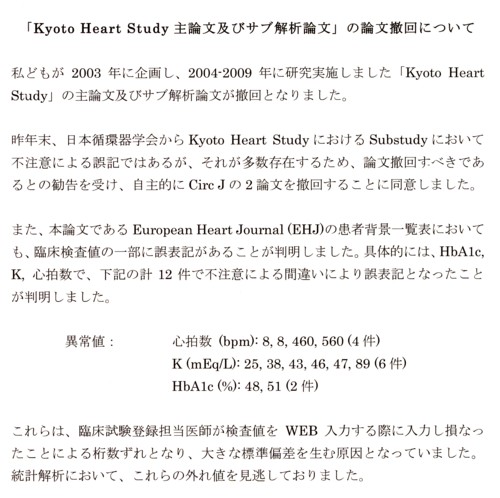

こちらをご覧下さい。

論文の責任者によるお詫びの文書の一部です。

「不注意な誤記が多数存在する」

ということは一体どういう意味でしょうか?

「不注意な誤記」であれば、

それを直して修正すれば良いように思います。

しかし、直せないほど多い、

というようなニュアンスです。

「直せないほど多数の誤記」とは、

一体どのようなものでしょうか?

何度も当該の論文を読み直しましたが、

いささか出来過ぎの感じがあり、

数字が揃い過ぎているのは感じますが、

「直せないほどの多数の誤記」というのが、

一体どれを意味しているのか、

まるで分かりません。

断定は出来ませんが、

数字が揃っていること自体が、

「直せないほど多数の誤記」

ということだと推測されます。

すなわち、

「うっかりミス」により、

実際より見事な結果が出てしまった、

ということのようです。

これが意図的であれば、

「捏造」ということになりますが、

「うっかりミス」の集積なので、

「直せないほど多数の誤記」

という解釈になる訳です。

しかし、

こんなウッカリが有り得るのでしょうか?

上でご紹介した元論文については、

これもビックリするような記載がされています。

12件の不注意による誤記があり、

数値の桁が違っていたのです。

カリウムの数値というのは、

概ね3.5~4.5程度の幅でしか動かず、

上が6を超えれば明確に異常値ですが、

46とか89という、

途方もない誤記があったというのです。

ただ、

奇怪なことには、

これだけの誤記がありながら、

トータルな数字は揃っていて、

一見は何の問題もないように見えます。

一方の群に途方もない数値があれば、

群間で平均値や標準偏差もずれそうですが、

実際の論文の数値は、

見た目には全く何の問題もないように見えます。

上記のお詫びには標準偏差にずれが…

のような記載がありますが、

論文を見る限りそうしたことは、

サブ解析の一部のデータを除いて認められません。

つまり、

この桁違いの異常値が、

実際には綺麗に分散されていて、

全体の数値には何ら影響を及ぼさなかった、

ということになります。

こんな都合の良い偶然が、

果たして有り得るのでしょうか?

現在大規模な臨床試験では、

データの入力や解析などは、

第三者的な立場の機関で独立して行なうのが、

一般的な方法と思いますが、

上のお詫びの文章を読むと、

どうやらデータの入力なども、

担当する医師がやっていたように思えます。

この一点をもってしても、

この臨床試験のデータの信頼性には、

大きな問題がありそうです。

本来は論文のどの部分にどのような問題があったのか、

その点をもっとしっかり開示するべきではないかと思います。

この取りまとめのM先生は、

別の複数の論文の内容にも、

問題ありとされている人物でもあるからです。

しかし、

おそらくは学会の権威や仲間内の利益を守ろうという、

卑小な思惑があって、

肝心の「不正」の内容はぼかしたままで、

おそらくはこの問題はうやむやに終結することになりそうです。

末端の僕のような臨床医にとって、

大規模な臨床試験は、

どの薬を使用するのかの判断に、

大きな影響を与える情報です。

その結果がこのように問題があり、

恣意的なデータの操作が行なわれた可能性がある、

というのでは、

何を信じれば良いのか、

全く分からなくなってしまいます。

大変悲しいことですが、

特に特定施設のみで解析が行なわれるような、

日本の臨床試験については、

その内容は原則として信用はせず、

海外の同様のデータと比較した際に、

ほぼ納得のゆく結果であるもののみを残して、

後は速やかにゴミ箱に捨てるのが、

自分自身と患者さんの身を守るために、

重要なことのように思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

先日こんな報道がありました。

「バルサルタン:降圧剤臨床、○○医大の3論文撤回」

○○医大のチームが09~12年に執筆した、降圧剤「バルサルタン」の効果に関する臨床試験の論文3本が、「重大な問題がある」などの理由で掲載後、相次いで撤回されたことが分かった、責任者のM教授は「データ集計の間違い」と説明しているが、単純ミスなら論文を修正するのが一般的で、撤回は極めて異例だ。(新聞記事を一部改変)

これは書いた記者の方は、

どういうことなのかは百も承知の上で、

でも個人攻撃になるとまずいので、

訳の分からない、

あやふやな表現を用いているのだと思います。

バルサルタンという血圧の薬があります。

商品名はディオバンです。

ディオバンは、

アンジオテンシン受容体拮抗薬というタイプの薬です。

このタイプの薬は、

ACE阻害剤という薬の一種のグレードアップ版ですが、

必ずしもACE阻害薬に匹敵するような、

心筋梗塞などの予防効果が、

確認はされていない、

という問題点があります。

また、

こうした薬の大規模な臨床試験のデータは、

その多くが海外のもので、

日本で数多く使用されていながら、

日本人のデータは乏しい、

という欠点がありました。

そこで、

日本人を対象とした大規模臨床試験が、

このディオバン関連で幾つか企画され、

そのうち2004年~2009年に行なわれたのが、

Kyoto Heart Studyと呼ばれる試験です。

この試験の取りまとめをされたのが、

上記の記事にある○○医大教授のM先生です。

こちらをご覧下さい。

これが今回撤回された論文のうちの1つで、

この診療試験の結果として、

最初に発表されたものです。

2009年のEuropean Heart Journal誌に掲載されたものです。

Retracted(撤回)という、

烙印が押された恥ずかしい感じになっています。

論文の内容は日本において、

3031名の高血圧症の患者さんを対象とし、

未治療もしくは、

ディオバンと類似の系統の薬以外で治療されている患者さんを、

ディオバンを使用した治療と、

それを含まない治療の2つの群に分け、

ディオバン治療群は段階的に増量して、

血圧のコントロールはほぼ一定に保った状態で、

平均3.27年の経過観察を行ない、

その間に心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを、

比較したものです。

血圧は変わらずに、

もしディオバンを使用した方が、

心筋梗塞や脳卒中の発症が減るとすれば、

ディオバンには血圧を下げる効果以外に、

そうした発作を予防する効果がある、

ということになる訳です。

ただ、最もこうした試験の厳密なやり方は、

患者さんにも処方する医者にも、

どちらの薬が使われているのか、

分からないように行なう方法ですが、

この論文ではそうではなく、

医者や患者さんにはどちらの薬が使われているのか、

分かるようになっています。

つまり、

そう厳密な手法が取られた試験ではありません。

その結果はどのようなものだったのでしょうか?

こちらをご覧下さい。

2つの群での血圧の経過を見たものですが、

ものの見事に両者が一致していることが分かります。

勿論一致していて悪いことはないのですが、

別箇の治療をしている筈なのに、

治療前後の血圧の平均値も標準偏差も、

ピタリと一致しているのは、

かなり奇異な感じがします。

つまり、

人工的な感じがするのです。

それでは次をご覧下さい。

これがディオバンの効果のメインになる結果の図です。

縦軸は心筋梗塞や脳卒中を起こした比率を示しています。

使用後半年から、

明確にディオバン使用群とそうでない群には差が出ていて、

その差は時間と共に更に拡大し、

トータルにはディオバンを使用しない場合と比べて、

ディオバンを使用すると、

心筋梗塞や脳卒中のリスクは、

45%有意に低下した、

というデータになっています。

血圧は同じなのに、

これだけの明確な差がついていて、

しかもその差は使用後半年から既にあるのですから、

ちょっと俄かに信じられないほどの、

驚くべき効果と言わざるを得ません。

これを元にディオバンの効果が大々的に宣伝されたことは、

言うまでもありません。

ところが…

この論文と、

そのサブ解析の論文が全て、

撤回されるという事態になったのです。

こちらをご覧下さい。

論文の責任者によるお詫びの文書の一部です。

「不注意な誤記が多数存在する」

ということは一体どういう意味でしょうか?

「不注意な誤記」であれば、

それを直して修正すれば良いように思います。

しかし、直せないほど多い、

というようなニュアンスです。

「直せないほど多数の誤記」とは、

一体どのようなものでしょうか?

何度も当該の論文を読み直しましたが、

いささか出来過ぎの感じがあり、

数字が揃い過ぎているのは感じますが、

「直せないほどの多数の誤記」というのが、

一体どれを意味しているのか、

まるで分かりません。

断定は出来ませんが、

数字が揃っていること自体が、

「直せないほど多数の誤記」

ということだと推測されます。

すなわち、

「うっかりミス」により、

実際より見事な結果が出てしまった、

ということのようです。

これが意図的であれば、

「捏造」ということになりますが、

「うっかりミス」の集積なので、

「直せないほど多数の誤記」

という解釈になる訳です。

しかし、

こんなウッカリが有り得るのでしょうか?

上でご紹介した元論文については、

これもビックリするような記載がされています。

12件の不注意による誤記があり、

数値の桁が違っていたのです。

カリウムの数値というのは、

概ね3.5~4.5程度の幅でしか動かず、

上が6を超えれば明確に異常値ですが、

46とか89という、

途方もない誤記があったというのです。

ただ、

奇怪なことには、

これだけの誤記がありながら、

トータルな数字は揃っていて、

一見は何の問題もないように見えます。

一方の群に途方もない数値があれば、

群間で平均値や標準偏差もずれそうですが、

実際の論文の数値は、

見た目には全く何の問題もないように見えます。

上記のお詫びには標準偏差にずれが…

のような記載がありますが、

論文を見る限りそうしたことは、

サブ解析の一部のデータを除いて認められません。

つまり、

この桁違いの異常値が、

実際には綺麗に分散されていて、

全体の数値には何ら影響を及ぼさなかった、

ということになります。

こんな都合の良い偶然が、

果たして有り得るのでしょうか?

現在大規模な臨床試験では、

データの入力や解析などは、

第三者的な立場の機関で独立して行なうのが、

一般的な方法と思いますが、

上のお詫びの文章を読むと、

どうやらデータの入力なども、

担当する医師がやっていたように思えます。

この一点をもってしても、

この臨床試験のデータの信頼性には、

大きな問題がありそうです。

本来は論文のどの部分にどのような問題があったのか、

その点をもっとしっかり開示するべきではないかと思います。

この取りまとめのM先生は、

別の複数の論文の内容にも、

問題ありとされている人物でもあるからです。

しかし、

おそらくは学会の権威や仲間内の利益を守ろうという、

卑小な思惑があって、

肝心の「不正」の内容はぼかしたままで、

おそらくはこの問題はうやむやに終結することになりそうです。

末端の僕のような臨床医にとって、

大規模な臨床試験は、

どの薬を使用するのかの判断に、

大きな影響を与える情報です。

その結果がこのように問題があり、

恣意的なデータの操作が行なわれた可能性がある、

というのでは、

何を信じれば良いのか、

全く分からなくなってしまいます。

大変悲しいことですが、

特に特定施設のみで解析が行なわれるような、

日本の臨床試験については、

その内容は原則として信用はせず、

海外の同様のデータと比較した際に、

ほぼ納得のゆく結果であるもののみを残して、

後は速やかにゴミ箱に捨てるのが、

自分自身と患者さんの身を守るために、

重要なことのように思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

インフル予防接種の効果は2割、を考える [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

本日の午後の診療は、

石原が認知症サポート医の講習会に出席のため、

代診になります。

この講習会は土日に掛けてしかやらないので、

休診か代診にするしかないのです。

ご迷惑をお掛けしますが、

ご了承下さい。

なるべく午前中の受診をお願いします。

それでは今日の話題です。

インフルエンザの流行が続いていますが、

診療所ではピークは過ぎたかな、

という感じです。

A香港型が主体ですが、

B型もちほら見られるようになりました。

傾向としては、

B型はそれほど熱が上がらず、

それでいて経過は長く、

全身症状はなかなか抜けない印象があります。

最近インフルエンザ絡みで、

こんな見出しの記事がありました。

インフル予防接種の効果は2割「今年は特に効きにくい」と医師

これは見出しを読むと、

今年のインフルエンザワクチンの効果は、

2割しかなく、

今年は特に効きにくい、

という内容に思います。

つまり、

インフルエンザワクチンの今シーズンの接種は、

あまり役には立たない可能性が高い、

というように読めます。

しかし、

今はまだインフルエンザのシーズン中ですから、

それでどのようにして、

今シーズンのインフルエンザワクチンの効果を、

評価することが出来たのだろうか、

という点は疑問に思います。

通常臨床的な評価は、

シーズンが終了しないと、

データもまとめられないからです。

それで、

今A香港型のインフルエンザが流行していますから、

臨床をされている先生の感触として、

今年はワクチンを接種していても感染する患者さんの数が、

例年より多い、

というような印象を述べられて、

それを記事にした可能性や、

地域の保健所等では、

ワクチンのウイルス株に対する抗体の反応と、

実際のウイルスに対する反応の差を、

感染の傾向として調べていますから、

そのデータで、

例年よりその差が開いている、

という報告があるのかな、

というようにも思いました。

差が開いているということは要するに、

ワクチンの効かないウイルスである可能性が、

大きなものになるからです。

そう思って記事を読むと、

全く題名とは異なる内容が書かれていることに驚きます。

インフルエンザワクチンの効果が2割、

というのは、

日本臨床内科医会が出した、

2010年~2011年のシーズンにおいての話で、

今シーズンの話ではありません。

ご存じの方も多いように、

インフルエンザウイルスは、

次々と変異を繰り返すので、

同じ抗原のタイプのウイルスであっても、

ワクチンの効果には違いが生じることがあるのです。

2009年は言わずとしれた「新型インフルエンザ」のシーズンで、

この時の新型インフルエンザワクチンの有効率は、

同じ計算では7割近いという、

非常に良好なものだったのですが、

その後2シーズンの季節性インフルエンザワクチンの効果は、

芳しいものではなく、

2010年~2011年が2割というのは事実ですし、

2011年~2012年は更に悪く、

計算上は殆ど有効性が認められていません。

その反省を踏まえて、

今シーズンはA香港型を、

昨年の流行株に改めて、

ワクチンが製造されたのです。

従って、

今シーズンに関しては、

ここ2年間と比較すれば、

流行しているのはA香港型で、

それを入れ替えたのですから、

マッチングは少なくとも、

昨シーズンのような悲惨な結果にはならない、

という想定が出来るのです。

そして、

記事を読むと、

その想定に矛盾するような発言は、

誰もされてはいないのですが、

幾つかの発言を強引に重ね合わせて、

「今年のワクチンは効果がない」

というイメージを、

強引に結論付けています。

その手法は、

コメントを寄せている、

日本臨床内科医会の先生と、

もう1人の開業医の先生の発言とを、

バラバラにして繋ぎ合わせることにより、

意図する意見に読者の気分を誘導するもので、

比較的よく見られるトリッキーな手口です。

まあ、

いつもこんな感じですね。

こうした記事の分析をしたところで、

あまり建設的な意味はないのですが、

お読みになった方は、

有効率2割というデータはどういうものなのだろう、

という点に疑問を持たれたのではないかと思いますので、

その点をご説明します。

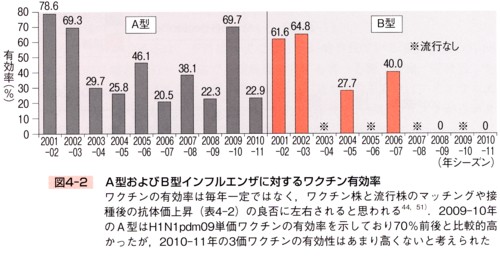

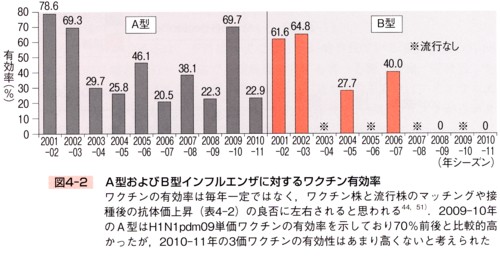

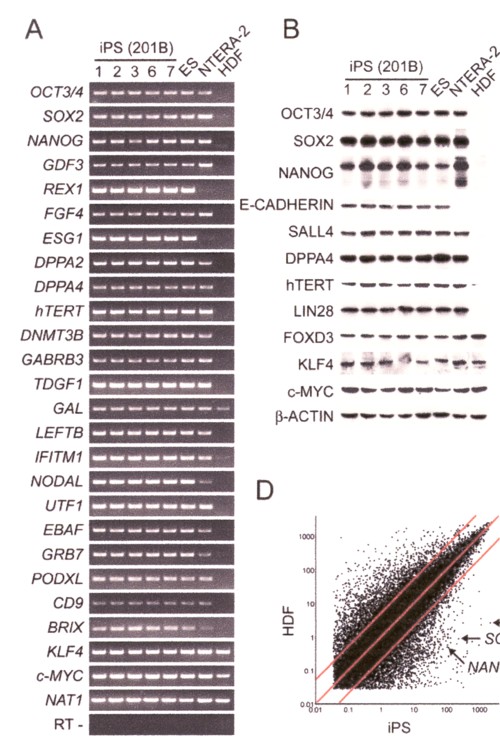

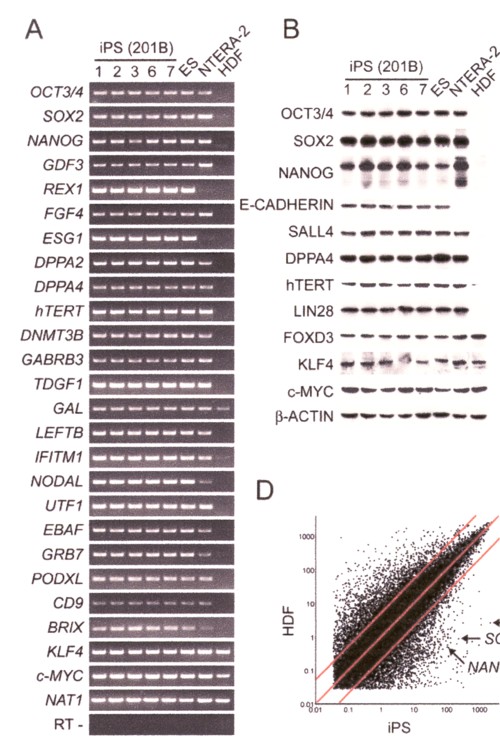

こちらをご覧下さい。

これは日本臨床内科医会インフルエンザ研究会編による、

インフルエンザ診療マニュアル(第7版)の18ページにある図です。

日本の先生の書かれたものを引用すると、

お叱りを受けることがあるので、

普段はしないのですが、

上記のネット記事においては、

日本臨床内科医会の先生が発言をされているのに、

それが誤った結論に結び付けられているので、

元のデータをお示しして、

誤解を解きたいという趣旨から、

引用することにしました。

ただ、

もし支障がありましたら、

許可を取っているものではないので、

削除したいと思います。

これが各シーズンでのワクチンの有効率を、

グラフ化したものです。

ワクチンの有効率とは何かと言うと、

シーズン前にワクチンを接種した方と、

接種していない方とを、

多数エントリーしておいて、

シーズン終了後に、

その中でインフルエンザに罹患した方の比率を計算し、

そこから、

ワクチンを打つことによって抑制された発症人数を、

比率で表わしているものです。

従って、

有効率が2割というのは、

ワクチン未接種で発症した、

10人のインフルエンザの患者さんが、

仮にワクチンを打っていれば、

8人に減らせていた、

という意味です。

所謂新型インフルエンザの流行期に、

ワクチンの有効性が9割を超える、

というような報道がありましたが、

そうした数値はあくまでワクチン接種後の抗体の上昇が、

一定の基準に達した比率を見ているものなので、

実際に感染を予防したという、

有効率とは別物なのです。

極端に言えば、

抗体の上昇は100%基準を満たしているのに、

実際の有効率は2割、

ということも有り得ます。

これは全年齢層をそのまま加算したもので、

インフルエンザの診断は、

臨床で普及している、

インフルエンザの迅速診断キットで判断しています。

また、

本来は厳密に行なうには、

ワクチンの接種の有無もくじ引きで決めるべきなのですが、

そうではなく、

接種は本人の希望により行なわれています。

見て頂くと分かるように、

シーズンによってその有効率にはかなりの幅があります。

最近では新型インフルエンザの2009年のワクチンは、

非常に有効率が高かったのですが、

それ以外のシーズンは、

概ね良い結果ではありません。

ただ、

ワクチン接種が急激に増えた、

2000年代の前半は非常にワクチンの有効率が高く、

新しいワクチンであった、

新型インフルエンザの単独ワクチンの効果も、

高かったという事実からは、

インフルエンザワクチンというものの、

ある種の特徴が、

見えて来るような気がします。

個人的な見解としては、

閉じた集団で大多数の成員が接種した場合には、

その集団での感染防御には、

インフルエンザワクチンは間違いなく有効性があるのですが、

ワクチン接種者がさほど多くはない、

開かれた集団では、

その効果はそれほど高いものではなく、

接種していていても感染する時は感染します。

僕の関わっている老人ホームでは、

ワクチン接種を施行し始めて、

数年の間はシーズンに一度は、

入所者の複数にインフルエンザが蔓延する事態がありましたが、

3年後以降からはそうしたことはなくなり、

シーズンにポツリポツリと感染者が出ることはあっても、

それが全体に拡大するようなことはありません。

つまり、

そうした効果はワクチンには確実にあるのです。

しかし、

学校や会社など、

一般のもっと開かれた集団においては、

流行の初期には、

ワクチン未接種者を中心に感染が広がるのですが、

その感染者が一定の比率を超えると、

ワクチンを接種している方にも、

今度は感染するようになるのです。

つまり、

シーズン全体をトータルに解析して、

有効率を計算すると、

それは2割程度であっても、

流行の初期には100%に近い効果があるのです。

逆に流行のピークには、

有効率は2割より更に低いかも知れません。

現行のインフルエンザワクチンの効果とは、

そうしたものではないのか、

というのが僕の考えで、

個々の社会の成員が、

感染を拡大しないようにする努力、

閉じた集団を個々に形成する努力をすれば、

よりワクチンの効果は高まるのです。

2009年の新型インフルエンザの時期の、

ワクチンの有効性の高さは、

勿論同一のシーズンに間に合わせて、

実際に流行している株のワクチンを造ったのですから、

当然とも言えるのですが、

決してワクチンそのものの有効性ばかりではなく、

皆さん1人1人の防災意識の高さが、

ワクチンの効果を高めたように、

僕には思えます。

インフルエンザワクチンは、

集団予防効果はありますが、

個人の予防には限定的な効果しかないワクチンで、

そのためその有用性を高めるには、

個人レベルの感染予防の心掛けが、

不可欠のように思います。

こうした特性と限界とを理解した上で、

この程度の効果のワクチンなら止めてしまえ、

という意見もあり、

より個人予防の効果もあるような、

免疫増強剤を付加したワクチンや、

生ワクチンなども開発され、

ウイルスの変異により影響を受け難い、

所謂「万能ワクチン」の研究もされている訳ですが、

個人的にはワクチンというのは、

この程度の効果の方が、

予期せぬ有害事象のようなリスクは少なく、

この程度でコスト的に見合うものなのか、

という疑問は残りますが、

個人の防災意識の向上と合わせて、

「賢く」使用するのが肝要ではないかと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

本日の午後の診療は、

石原が認知症サポート医の講習会に出席のため、

代診になります。

この講習会は土日に掛けてしかやらないので、

休診か代診にするしかないのです。

ご迷惑をお掛けしますが、

ご了承下さい。

なるべく午前中の受診をお願いします。

それでは今日の話題です。

インフルエンザの流行が続いていますが、

診療所ではピークは過ぎたかな、

という感じです。

A香港型が主体ですが、

B型もちほら見られるようになりました。

傾向としては、

B型はそれほど熱が上がらず、

それでいて経過は長く、

全身症状はなかなか抜けない印象があります。

最近インフルエンザ絡みで、

こんな見出しの記事がありました。

インフル予防接種の効果は2割「今年は特に効きにくい」と医師

これは見出しを読むと、

今年のインフルエンザワクチンの効果は、

2割しかなく、

今年は特に効きにくい、

という内容に思います。

つまり、

インフルエンザワクチンの今シーズンの接種は、

あまり役には立たない可能性が高い、

というように読めます。

しかし、

今はまだインフルエンザのシーズン中ですから、

それでどのようにして、

今シーズンのインフルエンザワクチンの効果を、

評価することが出来たのだろうか、

という点は疑問に思います。

通常臨床的な評価は、

シーズンが終了しないと、

データもまとめられないからです。

それで、

今A香港型のインフルエンザが流行していますから、

臨床をされている先生の感触として、

今年はワクチンを接種していても感染する患者さんの数が、

例年より多い、

というような印象を述べられて、

それを記事にした可能性や、

地域の保健所等では、

ワクチンのウイルス株に対する抗体の反応と、

実際のウイルスに対する反応の差を、

感染の傾向として調べていますから、

そのデータで、

例年よりその差が開いている、

という報告があるのかな、

というようにも思いました。

差が開いているということは要するに、

ワクチンの効かないウイルスである可能性が、

大きなものになるからです。

そう思って記事を読むと、

全く題名とは異なる内容が書かれていることに驚きます。

インフルエンザワクチンの効果が2割、

というのは、

日本臨床内科医会が出した、

2010年~2011年のシーズンにおいての話で、

今シーズンの話ではありません。

ご存じの方も多いように、

インフルエンザウイルスは、

次々と変異を繰り返すので、

同じ抗原のタイプのウイルスであっても、

ワクチンの効果には違いが生じることがあるのです。

2009年は言わずとしれた「新型インフルエンザ」のシーズンで、

この時の新型インフルエンザワクチンの有効率は、

同じ計算では7割近いという、

非常に良好なものだったのですが、

その後2シーズンの季節性インフルエンザワクチンの効果は、

芳しいものではなく、

2010年~2011年が2割というのは事実ですし、

2011年~2012年は更に悪く、

計算上は殆ど有効性が認められていません。

その反省を踏まえて、

今シーズンはA香港型を、

昨年の流行株に改めて、

ワクチンが製造されたのです。

従って、

今シーズンに関しては、

ここ2年間と比較すれば、

流行しているのはA香港型で、

それを入れ替えたのですから、

マッチングは少なくとも、

昨シーズンのような悲惨な結果にはならない、

という想定が出来るのです。

そして、

記事を読むと、

その想定に矛盾するような発言は、

誰もされてはいないのですが、

幾つかの発言を強引に重ね合わせて、

「今年のワクチンは効果がない」

というイメージを、

強引に結論付けています。

その手法は、

コメントを寄せている、

日本臨床内科医会の先生と、

もう1人の開業医の先生の発言とを、

バラバラにして繋ぎ合わせることにより、

意図する意見に読者の気分を誘導するもので、

比較的よく見られるトリッキーな手口です。

まあ、

いつもこんな感じですね。

こうした記事の分析をしたところで、

あまり建設的な意味はないのですが、

お読みになった方は、

有効率2割というデータはどういうものなのだろう、

という点に疑問を持たれたのではないかと思いますので、

その点をご説明します。

こちらをご覧下さい。

これは日本臨床内科医会インフルエンザ研究会編による、

インフルエンザ診療マニュアル(第7版)の18ページにある図です。

日本の先生の書かれたものを引用すると、

お叱りを受けることがあるので、

普段はしないのですが、

上記のネット記事においては、

日本臨床内科医会の先生が発言をされているのに、

それが誤った結論に結び付けられているので、

元のデータをお示しして、

誤解を解きたいという趣旨から、

引用することにしました。

ただ、

もし支障がありましたら、

許可を取っているものではないので、

削除したいと思います。

これが各シーズンでのワクチンの有効率を、

グラフ化したものです。

ワクチンの有効率とは何かと言うと、

シーズン前にワクチンを接種した方と、

接種していない方とを、

多数エントリーしておいて、

シーズン終了後に、

その中でインフルエンザに罹患した方の比率を計算し、

そこから、

ワクチンを打つことによって抑制された発症人数を、

比率で表わしているものです。

従って、

有効率が2割というのは、

ワクチン未接種で発症した、

10人のインフルエンザの患者さんが、

仮にワクチンを打っていれば、

8人に減らせていた、

という意味です。

所謂新型インフルエンザの流行期に、

ワクチンの有効性が9割を超える、

というような報道がありましたが、

そうした数値はあくまでワクチン接種後の抗体の上昇が、

一定の基準に達した比率を見ているものなので、

実際に感染を予防したという、

有効率とは別物なのです。

極端に言えば、

抗体の上昇は100%基準を満たしているのに、

実際の有効率は2割、

ということも有り得ます。

これは全年齢層をそのまま加算したもので、

インフルエンザの診断は、

臨床で普及している、

インフルエンザの迅速診断キットで判断しています。

また、

本来は厳密に行なうには、

ワクチンの接種の有無もくじ引きで決めるべきなのですが、

そうではなく、

接種は本人の希望により行なわれています。

見て頂くと分かるように、

シーズンによってその有効率にはかなりの幅があります。

最近では新型インフルエンザの2009年のワクチンは、

非常に有効率が高かったのですが、

それ以外のシーズンは、

概ね良い結果ではありません。

ただ、

ワクチン接種が急激に増えた、

2000年代の前半は非常にワクチンの有効率が高く、

新しいワクチンであった、

新型インフルエンザの単独ワクチンの効果も、

高かったという事実からは、

インフルエンザワクチンというものの、

ある種の特徴が、

見えて来るような気がします。

個人的な見解としては、

閉じた集団で大多数の成員が接種した場合には、

その集団での感染防御には、

インフルエンザワクチンは間違いなく有効性があるのですが、

ワクチン接種者がさほど多くはない、

開かれた集団では、

その効果はそれほど高いものではなく、

接種していていても感染する時は感染します。

僕の関わっている老人ホームでは、

ワクチン接種を施行し始めて、

数年の間はシーズンに一度は、

入所者の複数にインフルエンザが蔓延する事態がありましたが、

3年後以降からはそうしたことはなくなり、

シーズンにポツリポツリと感染者が出ることはあっても、

それが全体に拡大するようなことはありません。

つまり、

そうした効果はワクチンには確実にあるのです。

しかし、

学校や会社など、

一般のもっと開かれた集団においては、

流行の初期には、

ワクチン未接種者を中心に感染が広がるのですが、

その感染者が一定の比率を超えると、

ワクチンを接種している方にも、

今度は感染するようになるのです。

つまり、

シーズン全体をトータルに解析して、

有効率を計算すると、

それは2割程度であっても、

流行の初期には100%に近い効果があるのです。

逆に流行のピークには、

有効率は2割より更に低いかも知れません。

現行のインフルエンザワクチンの効果とは、

そうしたものではないのか、

というのが僕の考えで、

個々の社会の成員が、

感染を拡大しないようにする努力、

閉じた集団を個々に形成する努力をすれば、

よりワクチンの効果は高まるのです。

2009年の新型インフルエンザの時期の、

ワクチンの有効性の高さは、

勿論同一のシーズンに間に合わせて、

実際に流行している株のワクチンを造ったのですから、

当然とも言えるのですが、

決してワクチンそのものの有効性ばかりではなく、

皆さん1人1人の防災意識の高さが、

ワクチンの効果を高めたように、

僕には思えます。

インフルエンザワクチンは、

集団予防効果はありますが、

個人の予防には限定的な効果しかないワクチンで、

そのためその有用性を高めるには、

個人レベルの感染予防の心掛けが、

不可欠のように思います。

こうした特性と限界とを理解した上で、

この程度の効果のワクチンなら止めてしまえ、

という意見もあり、

より個人予防の効果もあるような、

免疫増強剤を付加したワクチンや、

生ワクチンなども開発され、

ウイルスの変異により影響を受け難い、

所謂「万能ワクチン」の研究もされている訳ですが、

個人的にはワクチンというのは、

この程度の効果の方が、

予期せぬ有害事象のようなリスクは少なく、

この程度でコスト的に見合うものなのか、

という疑問は残りますが、

個人の防災意識の向上と合わせて、

「賢く」使用するのが肝要ではないかと思います。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

捏造とファンタジーの世界 [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日は時事ネタめいた話です。

以下の記載は現時点までの報道と、

当該の研究者のこれまでの論文などからの推測です。

ほぼ事実に近いのではないかと、

現時点では考えますが、

誤りがあったり、

この問題の状況に変化の生じた場合や、

個人の尊厳に関わるような場合には、

削除させて頂きますので、

その点はご了承下さい。

特定の個人を誹謗中傷するつもりはありません。

ただ、僕も以前は研究にも関わっていたので、

他人事とは思えない部分もあり、

絶対に許せないと思える事項もありますので、

僕なりに検証をさせて頂きました。

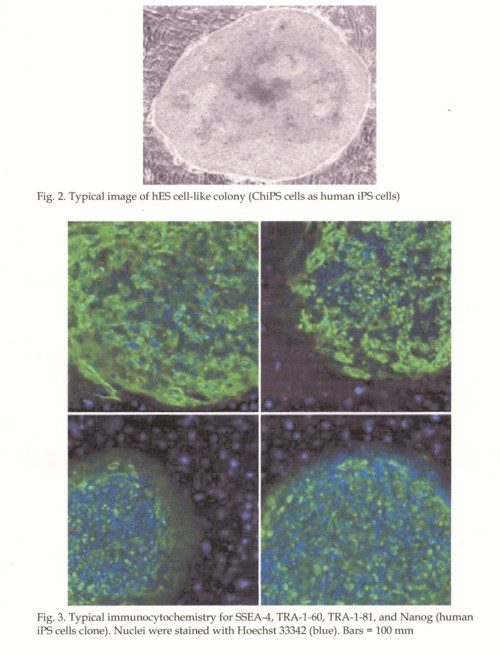

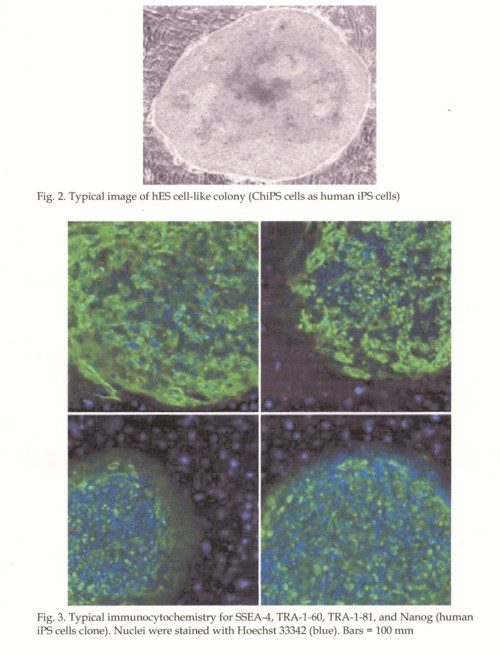

まずこちらをご覧下さい。

M先生という東大に一応の籍のある研究者が、

まだ臨床応用が一般にはされていない、

iPS細胞を用いた心筋移植という治療を、

アメリカの医療機関で行なったとする発表を、

アメリカのマイナーな学会で行ない、

それが山中先生のノーベル賞とのタイミングもあって、

読売新聞の一面で大々的に取り上げられ、

非常な注目を集めました。

しかし、

すぐにそれはおかしいのではないか、

という疑義が生じ、

論文の捏造まで疑われる事態になったことは、

多くの皆さんがご存知の通りです。

Nature誌は、

系列のレポートメディアである、

Scientific Reportsに、

今年立て続けに2つのレポートが、

M研究員のトップネームで、

掲載されていることもあって、

これはおかしいとすぐに調査に本腰を入れ、

10月12日に検証記事を掲載しました。

そこで取り上げられている書籍の一部が、

上記の画像になります。

これは万能細胞についての研究成果を纏めた書籍で、

その一部をご覧のように、

M先生が執筆しています。

一緒に名前があるのは、

その時点で籍のあった、

東大の形成外科学教室の、

おそらく上司の先生と、

医科歯科大学の大学院(修士)での指導教官であった、

総合保健看護学の佐藤千史先生、

そしてハーバードの胃腸科のドクター(?)の、

Chung先生です。

ただ、このうち佐藤先生は、

以前の恩師として、

意見を求められただけで、

研究には全く関与されていない、

と表明されていますし、

Chung先生は肝臓の細胞の培養について、

コメントを求められただけだ、

とこの先生も研究そのものへの関与を否定されています。

東大の上司の先生のコメントは、

今のところはないようです。

(別の論文の東大の共著者の先生は、

名前を載せる許可すらしていない、

とコメントをされています)

内容は山中先生が、

もっと複雑な手法を用いて成功させた、

iPS細胞の生成に、

2つの科学物質を使用するだけで、

簡単に成功した、

というビックリするようなもので、

そんなことが本当にあったら大変で、

M先生がノーベル賞に輝く日も近い、

というものですが、

まだ推測で確定ではないとはいうものの、

ほぼ間違いなく研究の実体はなく、

色々な論文や画像を切り張りして、

「ファンタジー」の世界で書かれた論文です。

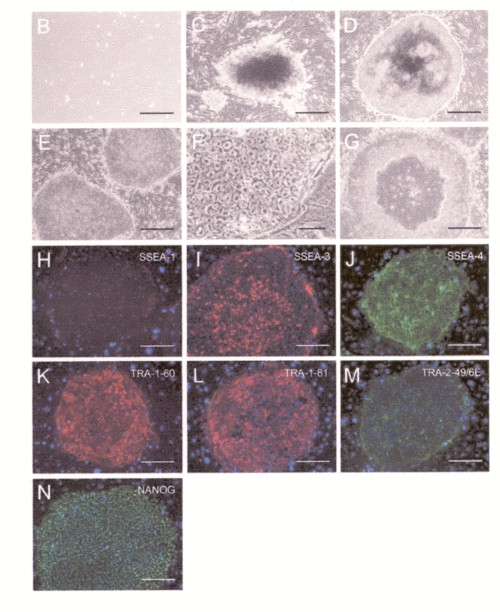

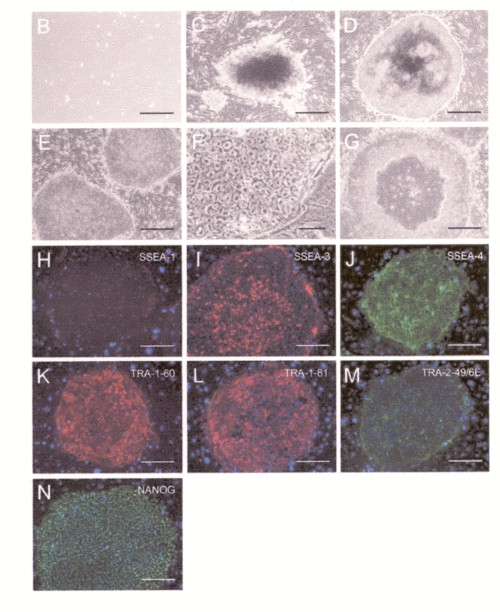

次にこちらをご覧下さい。

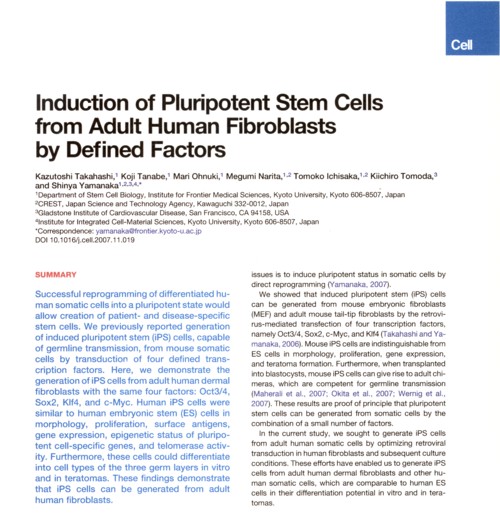

これは2007年のCell誌に掲載された、

本家の山中先生のグループの論文です。

勿論M先生はファンタジー系の方ですが、

医療統計や論文のまとめ自体はプロなので、

全てを1つの論文から切り張りするようなことは、

していません。

しかし、

部分的には大胆なことをされています。

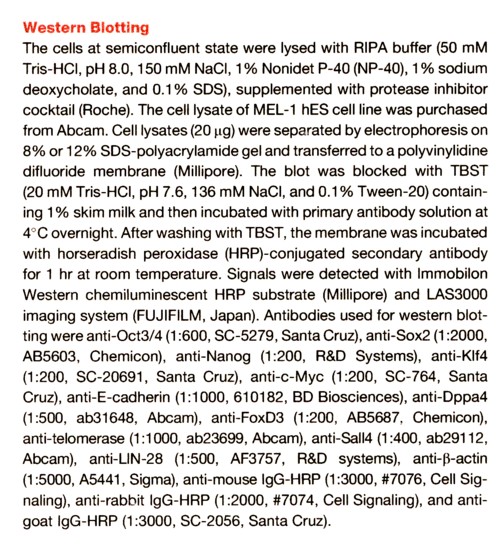

こちらをご覧下さい。

これはオリジナルの方にある、

ウェスタンブロットという検査法の説明です。

次にこちらをご覧下さい。

これは上記のM先生の書籍にある、

同じくウェスタンブロットの説明です。

使用した抗体の種類が少し少ないので、

その部分のみが削除されていますが、

それ以外の部分は、

見事に一語一句変わりません。

所謂コピペですね。

これは上記のNature誌の検証記事に、

指摘のあるものです。

ただ、これは一般的な検査法の説明文ですから、

同じ方法で検査をしてはいけない、

というものではないのです。

ただ、全く同じであれば、

○○らの方法により測定した、

のように記載して、

引用文献を付けるのが一般的ですし、

そうでなく書く場合には、

通常は文面は少し変えるのが常識的です。

つまり、

こうしたことをやってはいけない、

ということではないですが、

まともな人はこうしたことはしない、

ということは間違いがありません。

次にこちらをご覧下さい。

これはM先生の書籍にある画像です。

iPS細胞が生成されたことを、

細胞の免疫染色の画像で、

証明しているのです。

ただ、画像の大きさとそのカッティングのされ方が、

何か不自然な感じがします。

下の説明を見ると、

Bars=100mmと書かれていますが、

そんな大きな細胞はなさそうですし、

第一そのBarが見当たりません。

こちらをご覧下さい。

これはオリジナルの同様の画像です。

よく見て頂くと、

画像の右下に、

その大きさを示す線があり、

ここにはお示ししませんが、

説明にはBars are 100μmのように書かれています。

要するに元はこうした画像であったのを、

都合の悪い部分をトリミングして、

何処から盗ったかバレないように加工したのが、

M先生の文献の画像です。

ただ、大きさを示す線を消してしまったので、

訳の分からないことになっています。

この画像そのものが使用された、

ということはなさそうですが、

おそらく同様の何処かの文献から、

当該の画像を取り出して、

トリミングし、

それを自分のものとして、

記載したのだと思います。

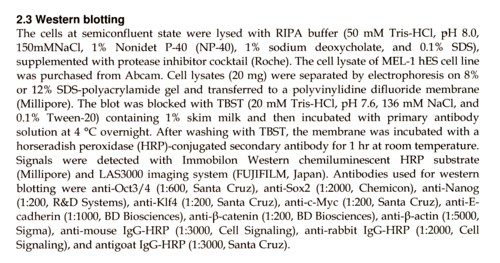

次にこちらをご覧下さい。

こちらがオリジナルです。

iPS細胞が生成されたかどうかを、

PCRやウェスタンブロットという方法を用いて、

遺伝子の発現で見ているのです。

次にこちらをご覧下さい。

これがM先生の同じ証明の画像で、

断定は出来ませんが、

同じ線を切り張りして作っているな、

ということがほぼ分かる作りになっています。

M先生は2000年代の前半くらいまでは、

肺癌の治療のリスクの解析とか、

C型肝炎の治療法の解析とかをされていて、

しっかりとした医療統計の分野の論文を書かれています。

例の抗癌剤のイレッサのリスクについても、

まとめになるような仕事をされています。

つまり、

臨床のデータを利用して解析をするプロで、

実際の臨床研究や基礎研究に、

直接関わるような仕事は殆どされていないように思えます。

大学院の修士論文は、

健診で見付かった胆嚢ポリープの予後についての解析です。

それが不可思議な感じになるのは、

2009年頃からで、

Hepatologyという雑誌に、

物凄い勢いで投稿を重ねています。

これは論文ではなく、

論壇のページで、

掲載された論文についての、

批評的な意見を述べるものですが、

概ね、

「お前の研究はまあまあだが、

俺は実はもっと凄い研究成果を挙げている」

という内容のもので、

自分のデータを示す表が、

ちょこっと1枚載せられていたり、

画像が1枚載せられていたりしています。

その内容が、

肝移植による肝細胞の組織から、

これまでにない方法で、

iPS細胞を生成した、

というものと、

C型肝炎の治療を開発したというもの、

更には肝臓癌の細胞を、

iPS細胞の手法を用いて、

無害な細胞に変異させることに成功した、

というようなものです。

こうした研究が実際に行なわれた、

ということはおそらくはなく、

これ以降の内容は、

ほぼ100%の「ファンタジー」です。

意味不明の批判をされた先生も、

誌上で反論すれば良さそうなものですが、

まともな反論はせず、

「貴重なご指摘ありがとうございます。

今後より良い研究に向けて邁進するつもりです」

のような差し障りのない回答で、

M先生のデータ自体には、

一切触れない、

という姿勢を取っています。

その後、

M先生の論文に近い体裁のものは、

2011年の最初に挙げた書籍の記述と、

今年のScientific Reports誌の2つのレポートで、

いずれもが、

実体のないファンタジーであることは、

ほぼ間違いのないことだと思います。

現時点での僕の感想としては、

M先生は元々のご性格もあると思いますが、

「ファンタジー」系の方で、

何かのストレスから、

ここ数年は現実からファンタジーの世界に、

完全に入られてしまったのではないかと思います。

勿論やってはならないことが行なわれたのは事実ですが、

実際には患者さんが不利益を蒙る、

というようなことはなく、

誰も被害には遭っていません。

患者さんに手術がされたようなことはないと思いますし、

ファンドからお金など出ていないと思います。

先生が研究者として仕事をされる道は、

今回世界中で完全に断たれたと思いますので、

社会的な制裁は充分に受けており、

ファンタジー系の方をこれ以上追い詰めることは、

正しい道ではないように思います。

先生の身に何かあったら、

誰がどう責任を取るのでしょうか?

勿論多くの税金由来の研究費が、

この先生の元に入っていたことは事実と思いますが、

無駄な研究に税金が使われることは、

現実には山のようにあることですし、

その検証が行われず、

ブランドネームで研究費が認められてしまうような実態が、

本当の問題なのです。

復興費と同じように、

適当な名目で、

同じ研究施設に、

既得権のように税金が流れる仕組みになっているのです。

(最近の報道が事実とすれば、

東大のM先生の名前を含む研究費は、

大きな問題です)

それに、

この先生をこれ以上追い詰めれば、

結局先生の生活費全般を、

税金から支出することになると思います。

要するに同じことです。

今回の責任の多くは、

僕は結果として「名前貸し」をすることになった、

何人かの「肩書きのある」先生にあると思います。

少なくとも発表内容や文献の草稿は、

事前にチェックし、

おかしな点は指摘する責任があったのではないでしょうか?

内容はどう考えてもまともではなく、

研究の実体がないことは、

明らかなのですから、

そこでストップの掛からなかったことが、

一番の問題であるように思います。

少なくとも僕が以前在籍していた教室でも、

教授は文献の内容を見た上でサインをしましたし、

学会発表などの前にも、

必ず皆の前で予行をして、

その内容を教室員で検討しました。

そうしたことがないのは、

どう考えても手抜きで、

その責任は厳密に検証されるべきです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日は時事ネタめいた話です。

以下の記載は現時点までの報道と、

当該の研究者のこれまでの論文などからの推測です。

ほぼ事実に近いのではないかと、

現時点では考えますが、

誤りがあったり、

この問題の状況に変化の生じた場合や、

個人の尊厳に関わるような場合には、

削除させて頂きますので、

その点はご了承下さい。

特定の個人を誹謗中傷するつもりはありません。

ただ、僕も以前は研究にも関わっていたので、

他人事とは思えない部分もあり、

絶対に許せないと思える事項もありますので、

僕なりに検証をさせて頂きました。

まずこちらをご覧下さい。

M先生という東大に一応の籍のある研究者が、

まだ臨床応用が一般にはされていない、

iPS細胞を用いた心筋移植という治療を、

アメリカの医療機関で行なったとする発表を、

アメリカのマイナーな学会で行ない、

それが山中先生のノーベル賞とのタイミングもあって、

読売新聞の一面で大々的に取り上げられ、

非常な注目を集めました。

しかし、

すぐにそれはおかしいのではないか、

という疑義が生じ、

論文の捏造まで疑われる事態になったことは、

多くの皆さんがご存知の通りです。

Nature誌は、

系列のレポートメディアである、

Scientific Reportsに、

今年立て続けに2つのレポートが、

M研究員のトップネームで、

掲載されていることもあって、

これはおかしいとすぐに調査に本腰を入れ、

10月12日に検証記事を掲載しました。

そこで取り上げられている書籍の一部が、

上記の画像になります。

これは万能細胞についての研究成果を纏めた書籍で、

その一部をご覧のように、

M先生が執筆しています。

一緒に名前があるのは、

その時点で籍のあった、

東大の形成外科学教室の、

おそらく上司の先生と、

医科歯科大学の大学院(修士)での指導教官であった、

総合保健看護学の佐藤千史先生、

そしてハーバードの胃腸科のドクター(?)の、

Chung先生です。

ただ、このうち佐藤先生は、

以前の恩師として、

意見を求められただけで、

研究には全く関与されていない、

と表明されていますし、

Chung先生は肝臓の細胞の培養について、

コメントを求められただけだ、

とこの先生も研究そのものへの関与を否定されています。

東大の上司の先生のコメントは、

今のところはないようです。

(別の論文の東大の共著者の先生は、

名前を載せる許可すらしていない、

とコメントをされています)

内容は山中先生が、

もっと複雑な手法を用いて成功させた、

iPS細胞の生成に、

2つの科学物質を使用するだけで、

簡単に成功した、

というビックリするようなもので、

そんなことが本当にあったら大変で、

M先生がノーベル賞に輝く日も近い、

というものですが、

まだ推測で確定ではないとはいうものの、

ほぼ間違いなく研究の実体はなく、

色々な論文や画像を切り張りして、

「ファンタジー」の世界で書かれた論文です。

次にこちらをご覧下さい。

これは2007年のCell誌に掲載された、

本家の山中先生のグループの論文です。

勿論M先生はファンタジー系の方ですが、

医療統計や論文のまとめ自体はプロなので、

全てを1つの論文から切り張りするようなことは、

していません。

しかし、

部分的には大胆なことをされています。

こちらをご覧下さい。

これはオリジナルの方にある、

ウェスタンブロットという検査法の説明です。

次にこちらをご覧下さい。

これは上記のM先生の書籍にある、

同じくウェスタンブロットの説明です。

使用した抗体の種類が少し少ないので、

その部分のみが削除されていますが、

それ以外の部分は、

見事に一語一句変わりません。

所謂コピペですね。

これは上記のNature誌の検証記事に、

指摘のあるものです。

ただ、これは一般的な検査法の説明文ですから、

同じ方法で検査をしてはいけない、

というものではないのです。

ただ、全く同じであれば、

○○らの方法により測定した、

のように記載して、

引用文献を付けるのが一般的ですし、

そうでなく書く場合には、

通常は文面は少し変えるのが常識的です。

つまり、

こうしたことをやってはいけない、

ということではないですが、

まともな人はこうしたことはしない、

ということは間違いがありません。

次にこちらをご覧下さい。

これはM先生の書籍にある画像です。

iPS細胞が生成されたことを、

細胞の免疫染色の画像で、

証明しているのです。

ただ、画像の大きさとそのカッティングのされ方が、

何か不自然な感じがします。

下の説明を見ると、

Bars=100mmと書かれていますが、

そんな大きな細胞はなさそうですし、

第一そのBarが見当たりません。

こちらをご覧下さい。

これはオリジナルの同様の画像です。

よく見て頂くと、

画像の右下に、

その大きさを示す線があり、

ここにはお示ししませんが、

説明にはBars are 100μmのように書かれています。

要するに元はこうした画像であったのを、

都合の悪い部分をトリミングして、

何処から盗ったかバレないように加工したのが、

M先生の文献の画像です。

ただ、大きさを示す線を消してしまったので、

訳の分からないことになっています。

この画像そのものが使用された、

ということはなさそうですが、

おそらく同様の何処かの文献から、

当該の画像を取り出して、

トリミングし、

それを自分のものとして、

記載したのだと思います。

次にこちらをご覧下さい。

こちらがオリジナルです。

iPS細胞が生成されたかどうかを、

PCRやウェスタンブロットという方法を用いて、

遺伝子の発現で見ているのです。

次にこちらをご覧下さい。

これがM先生の同じ証明の画像で、

断定は出来ませんが、

同じ線を切り張りして作っているな、

ということがほぼ分かる作りになっています。

M先生は2000年代の前半くらいまでは、

肺癌の治療のリスクの解析とか、

C型肝炎の治療法の解析とかをされていて、

しっかりとした医療統計の分野の論文を書かれています。

例の抗癌剤のイレッサのリスクについても、

まとめになるような仕事をされています。

つまり、

臨床のデータを利用して解析をするプロで、

実際の臨床研究や基礎研究に、

直接関わるような仕事は殆どされていないように思えます。

大学院の修士論文は、

健診で見付かった胆嚢ポリープの予後についての解析です。

それが不可思議な感じになるのは、

2009年頃からで、

Hepatologyという雑誌に、

物凄い勢いで投稿を重ねています。

これは論文ではなく、

論壇のページで、

掲載された論文についての、

批評的な意見を述べるものですが、

概ね、

「お前の研究はまあまあだが、

俺は実はもっと凄い研究成果を挙げている」

という内容のもので、

自分のデータを示す表が、

ちょこっと1枚載せられていたり、

画像が1枚載せられていたりしています。

その内容が、

肝移植による肝細胞の組織から、

これまでにない方法で、

iPS細胞を生成した、

というものと、

C型肝炎の治療を開発したというもの、

更には肝臓癌の細胞を、

iPS細胞の手法を用いて、

無害な細胞に変異させることに成功した、

というようなものです。

こうした研究が実際に行なわれた、

ということはおそらくはなく、

これ以降の内容は、

ほぼ100%の「ファンタジー」です。

意味不明の批判をされた先生も、

誌上で反論すれば良さそうなものですが、

まともな反論はせず、

「貴重なご指摘ありがとうございます。

今後より良い研究に向けて邁進するつもりです」

のような差し障りのない回答で、

M先生のデータ自体には、

一切触れない、

という姿勢を取っています。

その後、

M先生の論文に近い体裁のものは、

2011年の最初に挙げた書籍の記述と、

今年のScientific Reports誌の2つのレポートで、

いずれもが、

実体のないファンタジーであることは、

ほぼ間違いのないことだと思います。

現時点での僕の感想としては、

M先生は元々のご性格もあると思いますが、

「ファンタジー」系の方で、

何かのストレスから、

ここ数年は現実からファンタジーの世界に、

完全に入られてしまったのではないかと思います。

勿論やってはならないことが行なわれたのは事実ですが、

実際には患者さんが不利益を蒙る、

というようなことはなく、

誰も被害には遭っていません。

患者さんに手術がされたようなことはないと思いますし、

ファンドからお金など出ていないと思います。

先生が研究者として仕事をされる道は、

今回世界中で完全に断たれたと思いますので、

社会的な制裁は充分に受けており、

ファンタジー系の方をこれ以上追い詰めることは、

正しい道ではないように思います。

先生の身に何かあったら、

誰がどう責任を取るのでしょうか?

勿論多くの税金由来の研究費が、

この先生の元に入っていたことは事実と思いますが、

無駄な研究に税金が使われることは、

現実には山のようにあることですし、

その検証が行われず、

ブランドネームで研究費が認められてしまうような実態が、

本当の問題なのです。

復興費と同じように、

適当な名目で、

同じ研究施設に、

既得権のように税金が流れる仕組みになっているのです。

(最近の報道が事実とすれば、

東大のM先生の名前を含む研究費は、

大きな問題です)

それに、

この先生をこれ以上追い詰めれば、

結局先生の生活費全般を、

税金から支出することになると思います。

要するに同じことです。

今回の責任の多くは、

僕は結果として「名前貸し」をすることになった、

何人かの「肩書きのある」先生にあると思います。

少なくとも発表内容や文献の草稿は、

事前にチェックし、

おかしな点は指摘する責任があったのではないでしょうか?

内容はどう考えてもまともではなく、

研究の実体がないことは、

明らかなのですから、

そこでストップの掛からなかったことが、

一番の問題であるように思います。

少なくとも僕が以前在籍していた教室でも、

教授は文献の内容を見た上でサインをしましたし、

学会発表などの前にも、

必ず皆の前で予行をして、

その内容を教室員で検討しました。

そうしたことがないのは、

どう考えても手抜きで、

その責任は厳密に検証されるべきです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

チェルノブイリ甲状腺癌の性質とその組織型について [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

これは2004年のBritish Journal of Cancer誌の論文ですが、

チェルノブイリ事故後の甲状腺癌の性質を、

その組織型と遺伝子変異と関連付けて、

検証したものです。

検証はやや荒っぽい感じもしますが、

あまり一般に触れられることの少ない、

示唆的な部分を多く含んでいます。

1986年のチェルノブイリ原発事故後、

小児から思春期を中心とした、

甲状腺癌の発症が認められ、

今ではこれはミルクの汚染を主因とする、

放射性ヨードの内部被曝の影響として、

一般に理解されています。

ただ、

甲状腺癌の発症の仕方は、

必ずしも均一ではなく、

幾つかの傾向の違い認められます。

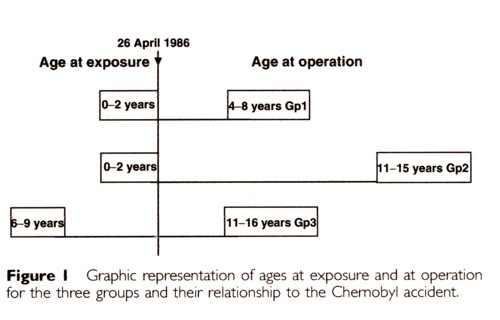

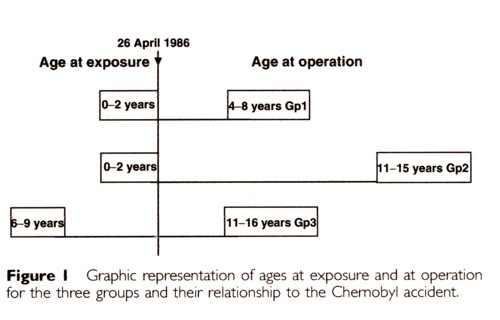

こちらをご覧下さい。

この論文の著者らは、

その発症の仕方によって、

事故後の甲状腺癌を3つの群に分けています。

まず第一のグループは、

0~2歳時に放射性ヨードの被曝を受け、

4~8歳で手術をしています。

つまり、平均で6年間という、

非常に短い期間で癌を発症しています。

これは通常の放射線誘発癌が、

被ばく後10年以上経過してから発症していることから考えて、

非常に特異な経過で、

チェルノブイリ事故後に、

初めて認識されたものです。

次のグループは、

同じ0~2歳時に被曝を受けながら、

その後11~15歳時に、

甲状腺癌が見付かっているグループです。

この方達は、

実際には思春期に手術を受けているのです。

被曝から手術までの期間は平均で12年間です。

この経過は通常知られている、

放射線誘発癌に一致したものです。

放射線治療に伴う二次発癌は、

概ねこうした経過を取ります。

最後に6~9歳時に被曝を受け、

11~16歳時に手術を受けているグループです。

被曝から手術までの期間は平均で5.7年と、

これも非常に短くなっています。

昨日の山下先生の文献にもあるように、

原則として18歳以上では、

こうした甲状腺の発癌は生じない、

というのが今の共通認識です。

今回の文献においては、

この3つのグループの癌の組織に、

どのような違いがあるのかを分析しています。

癌は全て組織型は乳頭癌です。

しかし、

これはあまり触れられることはありませんが、

乳頭癌とされるしこりにも、

部分的には濾胞由来の組織が含まれています。

つまり、

実際には濾胞組織主体の腫瘍に、

乳頭癌の特徴とされる細胞が少しでも含まれていれば、

それは全て乳頭癌に分類されるのです。

これは以前にはそうではなく、

濾胞主体の構造の癌であれば濾胞癌で、

乳頭構造主体の癌であれば乳頭癌とされていたのですが、

分類規則が変わり、

濾胞型乳頭癌という概念が導入されて、

構造的には濾胞構造が主体であっても、

部分的に乳頭癌の特徴を示す細胞群が存在すれば、

それは全て乳頭癌という区分になったのです。

従って、

この基準適応後の統計では、

濾胞癌の頻度はグッと下がります。

これまでに濾胞癌と呼ばれていたものの多くが、

乳頭癌の一部として分類されるようになったからです。

近年濾胞癌が減少したのは何故か、

のようなことを書かれている方がいますが、

これは単に分類が変わっただけで、

放射能の影響などではないのです。

要するに、

乳頭癌と濾胞癌というのは、

実はそれほど明確に区分出来るものではなく、

濾胞癌の定義は、

その腫瘍の中に乳頭癌由来の成分のないことですから、

一種の除外診断なのです。

乳頭癌も濾胞癌も、

甲状腺の濾胞細胞由来の分化型の癌である点は同じで、

そのうち少しでも乳頭癌の特徴のある細胞群があれば、

それは全て乳頭癌に分類されるのです。

ただ、同じ乳頭癌でも、

その濾胞構造の部分が多いか少ないかで、

その性質が異なる可能性があり、

上記の論文では、

その点を分析の対象としています。

一方でこれが悪性度の高い未分化癌であれば、

要するに濾胞の細胞や乳頭増殖をする細胞に、

分化する前の未熟な細胞が増殖しているのですから、

両者の区別はなくなる、

ということになるのです。

著者らの分析によれば、

短い潜伏期を持って発症する甲状腺癌は、

その発症年齢には関わらず、

より分化度の低い組織が主体となり、

線維化が少なく、

より進行度が早く周囲へと浸潤し易い、

という性質を持っています。

一方で乳頭癌の組織の比率は、

被曝時の年齢の高い群で、

明らかに高くなっています。

仮に放射線の被曝由来の発癌が、

こうした短い潜伏期と進行し易い性質を持っているとすれば、

同じ0~2歳で被曝したグループに、

性質の違いのあることの説明が付きません。

従って、

著者らの見解によれば、

放射線の被曝のあるなしに関わらず、

潜伏期の違いは存在するのであり、

放射線の被曝自体が癌の原因ではあるけれど、

癌の性質はそれ以外の因子により決められている部分が大きい、

ということになります。

その因子として考えられることの1つが、

遺伝子の変異で、

短い潜伏期の癌ではRET-PTC3という再配列異常が多く、

それに引き換えて所謂典型的な甲状腺乳頭癌では、

RET-PTC1というタイプの変異が多い、

という知見が文献中に紹介されています。

つまり、こうした遺伝子の変異のある個体に、

放射線の影響が重なると、

その変異の性質によって、

あるお子さんは短い潜伏期の発癌を起こし、

他のお子さんは長い潜伏期の発癌を起こすのでは、

という仮説です。

今回のデータから、

どのようなことが学べるでしょうか?

内部被曝による甲状腺癌の発症には、

被曝を受けたお子さんの体質により、

幾つかのパターンがあり、

その発症までの期間は、

必ずしも一定ではありません。

ただ、現時点での知見としては、

早期に発症する癌が、

必ずしも予後の悪いものとは言い切れず、

発見された時点で、

適切な治療が行なわれれば、

その予後には大きな差はないと考えて良さそうです。

乳頭癌が主に発生するという知見は、

事実ではありますが、

乳頭癌と濾胞癌という区分自体が、

明瞭に分けられるものではなく、

むしろその分化度の違いや、

腫瘍の大きさを含む進行度の違いで、

判断するのが妥当です。

最後に強調したいことは、

多くの方がチェルノブイリ事故後には、

未分化癌は増えない、

と断言するような発言をされていますが、

それは現時点では…

という限定でのみ成り立つものです。

未分化癌は分化癌が変異して生じるケースがあり、

発症する年齢層から考えて、

今後増加する可能性は否定出来ないのです。

チェルノブイリもまだ終わったものではなく、

発癌という現象から考えれば、

まだ新たな知見が浮上する可能性があり、

そうした点にも注視する姿勢が、

必要なのではないかと考えます。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

これは2004年のBritish Journal of Cancer誌の論文ですが、

チェルノブイリ事故後の甲状腺癌の性質を、

その組織型と遺伝子変異と関連付けて、

検証したものです。

検証はやや荒っぽい感じもしますが、

あまり一般に触れられることの少ない、

示唆的な部分を多く含んでいます。

1986年のチェルノブイリ原発事故後、

小児から思春期を中心とした、

甲状腺癌の発症が認められ、

今ではこれはミルクの汚染を主因とする、

放射性ヨードの内部被曝の影響として、

一般に理解されています。

ただ、

甲状腺癌の発症の仕方は、

必ずしも均一ではなく、

幾つかの傾向の違い認められます。

こちらをご覧下さい。

この論文の著者らは、

その発症の仕方によって、

事故後の甲状腺癌を3つの群に分けています。

まず第一のグループは、

0~2歳時に放射性ヨードの被曝を受け、

4~8歳で手術をしています。

つまり、平均で6年間という、

非常に短い期間で癌を発症しています。

これは通常の放射線誘発癌が、

被ばく後10年以上経過してから発症していることから考えて、

非常に特異な経過で、

チェルノブイリ事故後に、

初めて認識されたものです。

次のグループは、

同じ0~2歳時に被曝を受けながら、

その後11~15歳時に、

甲状腺癌が見付かっているグループです。

この方達は、

実際には思春期に手術を受けているのです。

被曝から手術までの期間は平均で12年間です。

この経過は通常知られている、

放射線誘発癌に一致したものです。

放射線治療に伴う二次発癌は、

概ねこうした経過を取ります。

最後に6~9歳時に被曝を受け、

11~16歳時に手術を受けているグループです。

被曝から手術までの期間は平均で5.7年と、

これも非常に短くなっています。

昨日の山下先生の文献にもあるように、

原則として18歳以上では、

こうした甲状腺の発癌は生じない、

というのが今の共通認識です。

今回の文献においては、

この3つのグループの癌の組織に、

どのような違いがあるのかを分析しています。

癌は全て組織型は乳頭癌です。

しかし、

これはあまり触れられることはありませんが、

乳頭癌とされるしこりにも、

部分的には濾胞由来の組織が含まれています。

つまり、

実際には濾胞組織主体の腫瘍に、

乳頭癌の特徴とされる細胞が少しでも含まれていれば、

それは全て乳頭癌に分類されるのです。

これは以前にはそうではなく、

濾胞主体の構造の癌であれば濾胞癌で、

乳頭構造主体の癌であれば乳頭癌とされていたのですが、

分類規則が変わり、

濾胞型乳頭癌という概念が導入されて、

構造的には濾胞構造が主体であっても、

部分的に乳頭癌の特徴を示す細胞群が存在すれば、

それは全て乳頭癌という区分になったのです。

従って、

この基準適応後の統計では、

濾胞癌の頻度はグッと下がります。

これまでに濾胞癌と呼ばれていたものの多くが、

乳頭癌の一部として分類されるようになったからです。

近年濾胞癌が減少したのは何故か、

のようなことを書かれている方がいますが、

これは単に分類が変わっただけで、

放射能の影響などではないのです。

要するに、

乳頭癌と濾胞癌というのは、

実はそれほど明確に区分出来るものではなく、

濾胞癌の定義は、

その腫瘍の中に乳頭癌由来の成分のないことですから、

一種の除外診断なのです。

乳頭癌も濾胞癌も、

甲状腺の濾胞細胞由来の分化型の癌である点は同じで、

そのうち少しでも乳頭癌の特徴のある細胞群があれば、

それは全て乳頭癌に分類されるのです。

ただ、同じ乳頭癌でも、

その濾胞構造の部分が多いか少ないかで、

その性質が異なる可能性があり、

上記の論文では、

その点を分析の対象としています。

一方でこれが悪性度の高い未分化癌であれば、

要するに濾胞の細胞や乳頭増殖をする細胞に、

分化する前の未熟な細胞が増殖しているのですから、

両者の区別はなくなる、

ということになるのです。

著者らの分析によれば、

短い潜伏期を持って発症する甲状腺癌は、

その発症年齢には関わらず、

より分化度の低い組織が主体となり、

線維化が少なく、

より進行度が早く周囲へと浸潤し易い、

という性質を持っています。

一方で乳頭癌の組織の比率は、

被曝時の年齢の高い群で、

明らかに高くなっています。

仮に放射線の被曝由来の発癌が、

こうした短い潜伏期と進行し易い性質を持っているとすれば、

同じ0~2歳で被曝したグループに、

性質の違いのあることの説明が付きません。

従って、

著者らの見解によれば、

放射線の被曝のあるなしに関わらず、

潜伏期の違いは存在するのであり、

放射線の被曝自体が癌の原因ではあるけれど、

癌の性質はそれ以外の因子により決められている部分が大きい、

ということになります。

その因子として考えられることの1つが、

遺伝子の変異で、

短い潜伏期の癌ではRET-PTC3という再配列異常が多く、

それに引き換えて所謂典型的な甲状腺乳頭癌では、

RET-PTC1というタイプの変異が多い、

という知見が文献中に紹介されています。

つまり、こうした遺伝子の変異のある個体に、

放射線の影響が重なると、

その変異の性質によって、

あるお子さんは短い潜伏期の発癌を起こし、

他のお子さんは長い潜伏期の発癌を起こすのでは、

という仮説です。

今回のデータから、

どのようなことが学べるでしょうか?

内部被曝による甲状腺癌の発症には、

被曝を受けたお子さんの体質により、

幾つかのパターンがあり、

その発症までの期間は、

必ずしも一定ではありません。

ただ、現時点での知見としては、

早期に発症する癌が、

必ずしも予後の悪いものとは言い切れず、

発見された時点で、

適切な治療が行なわれれば、

その予後には大きな差はないと考えて良さそうです。

乳頭癌が主に発生するという知見は、

事実ではありますが、

乳頭癌と濾胞癌という区分自体が、

明瞭に分けられるものではなく、

むしろその分化度の違いや、

腫瘍の大きさを含む進行度の違いで、

判断するのが妥当です。

最後に強調したいことは、

多くの方がチェルノブイリ事故後には、

未分化癌は増えない、

と断言するような発言をされていますが、

それは現時点では…

という限定でのみ成り立つものです。

未分化癌は分化癌が変異して生じるケースがあり、

発症する年齢層から考えて、

今後増加する可能性は否定出来ないのです。

チェルノブイリもまだ終わったものではなく、

発癌という現象から考えれば、

まだ新たな知見が浮上する可能性があり、

そうした点にも注視する姿勢が、

必要なのではないかと考えます。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

放射線誘発甲状腺乳頭癌の再発率について [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日は胃カメラの日なので、

カルテの整理をして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

これはあちこちで紹介されている文献ですが、

昨年のJ.Clin.Endocrinol. Metab誌に掲載された、

チェルノブイリ事故後の小児甲状腺癌の再発率が、

放射線被ばく由来のものと、

そうでないものとの間で、

違いがあるのかどうかを検証したものです。

J.Clin.Endocrinol. Metabという医学誌は、

昔内分泌の教室にいた僕には、

馴染みの深い雑誌で、

自信のある臨床の論文であると、

まずNew England…とLancetに出して、

蹴られるとJCIに出して、

それで蹴られるとここに出す、

というくらいの位置付けの雑誌です。

それでも蹴られると、

J.Endcrinol.とか、

仕方なく日本内分泌学会誌に出したりします。

執筆者には山下俊一先生の名前が最後にあります。

従って、

ここに書かれていることは、

今後福島県とその近傍において、

甲状腺癌の発症が見られた場合に、

どのような対応が取られるのかについて、

ある程度の予測をする上で有用なものと考えられます。

チェルノブイリ原発事故後に、

概ね4~5年後より、

小児と思春期の年齢における、

甲状腺乳頭癌が著明に増加し、

それが推定される放射性ヨード131の内部被曝量と、

相関していたことから、

放射性ヨード由来の、

甲状腺乳頭癌であると認定されました。

この甲状腺乳頭癌は、

通常の放射線由来ではない癌と比較して、

進行が早く、転移や再発が多く、

より悪性度が高いとする報告が、

多く寄せられました。

通常の放射線誘発癌は、

被曝後10年以上は経過してから発症するものですから、

4~5年で発症するということ自体が、

かなり特異なものであった訳です。

一方で放射線治療などの、

放射線の外部被ばくによる甲状腺癌の予後は、

基本的には被ばくによらないものと違いはない、

という知見があります。

チェルノブイリ事故後の小児甲状腺乳頭癌が、

より進行が早く予後の悪いものである、

とする報告は、

いずれも短期間の影響を見たもので、

長期の成績を見たものではありません。

そこで上記の文献においては、

ロシアのMRRCという医療機関で、

1982年~2008年に治療もしくは経過観察された、

トータル1753名の甲状腺癌の患者さんを篩いに掛け、

1986年のチェルノブイリ事故当時に、

18歳未満であった甲状腺乳頭癌の患者さんで、

事故当時の甲状腺被曝量が、

推定出来る方に限り、

その予後と再発率と、

それに影響を与えた因子について解析しています。

患者さんは基本的に2群に分けられています。

一方は想定される内部被曝量が、

甲状腺の吸収線量として、

5ミリグレイ未満の群。

これは放射線とは無関係の癌という判断です。

もう一方は被曝量の推定が、

50ミリグレイを超える群で、

これは放射線誘発癌である、

という判断です。

被曝量の推計が5~50ミリグレイの場合は、

グレーゾーンとして除外されています。

この区分は、

おそらくはこのままに、

今後の福島のケースでも、

活用されることになるのではないかと思います。

つまり、

内部被曝を受けた時期が18歳未満であって、

その時点の推計の甲状腺吸収線量が、

51ミリグレイ以上であれば、

ほぼ自動的に放射線誘発癌と認定され、

5ミリグレイ未満であれば、

ほぼ間違いなく無関係と判断されます。

問題は5~50のグレイゾーンで、

これはその時点の政治的な判断になるように思います。

以前ご紹介した日本の研究者の初期被曝の論文において、

甲状腺の被曝線量の推定値が、

当初報道されたものより、

論文においては低いものに修正されたことをご紹介しましたが、

その裏にある事情も、

僕は何となく透けて見えるような気がします。

つまり、

50ミリグレイを超える甲状腺の被曝があると、

行政にとっては有難くないことになるのです。

このラインは非常に重要な意味を持つことになるからです。

この指標の元になるのは、

福島で行なわれている健康調査の結果です。

つまり、

それのみが被曝量の証拠になる訳です。

従って、

絶対にあの調査票はきちんと提出する必要がありますし、

その記載には非常な慎重さが要求されると思います。

一旦出してしまえば、

それが公文書のような扱いになるのだと、

想定されるからです。

これ以上は差し障りがあるので書けませんが、

どう慎重であるべきかのニュアンスは、

お分かり頂けるのではないかと思います。

もし福島県外でそうしたリスクがあると、

お考えになる場合には、

事故後の詳細な行動記録を、

残しておく必要があります。

それがなければ、

行政が被曝と発癌の関連を認めるとは思えません。

さて、

話を論文の内容に戻します。

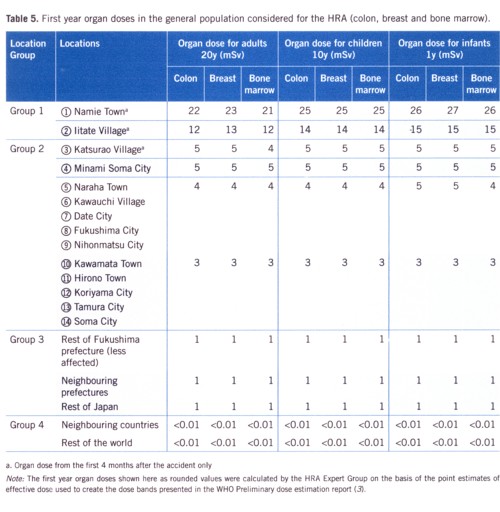

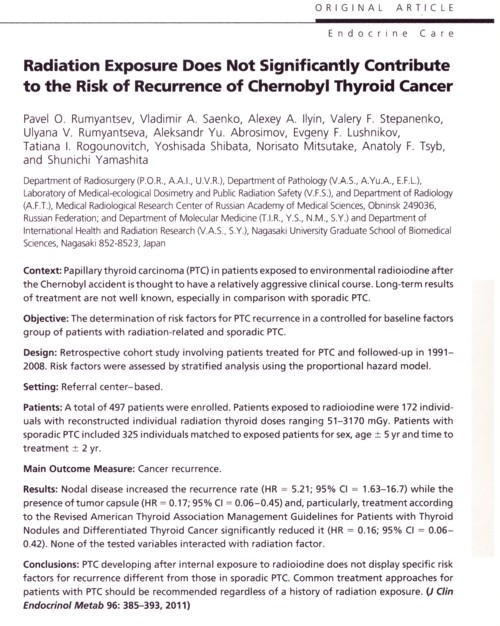

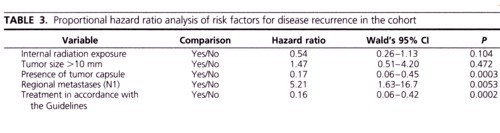

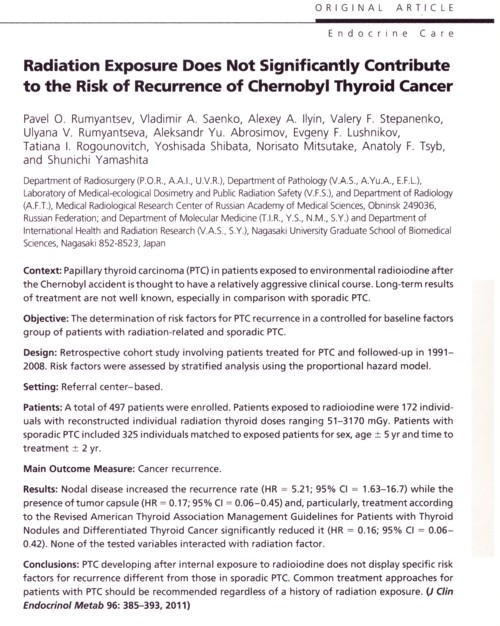

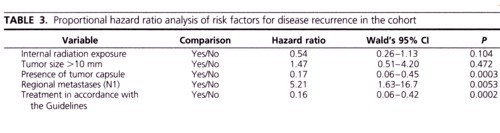

こちらをご覧下さい。

画像が小さくて見辛いかと思いますが、

甲状腺乳頭癌の再発が、

どのような因子に影響されているのかを、

検討した表がこちらになります。

リンパ節のような局所の転移がある場合には、

明らかに再発率は増加しています。

しかし、

放射線の被曝の有無については、

有意な差はなく、

腫瘍に被膜のある場合と、

ガイドライン通りの治療が行なわれた場合には、

より再発率は少ないものになっています。

つまり、

甲状腺乳頭癌の予後を規定しているのは、

放射線の被曝の有無には関わらない、

腫瘍そのものの形態的な性質と、

発見の時点での進行度にあり、

その再発や転移が多く見えたのは、

全摘と放射性ヨード治療を併用するべきであったのに、

部分切除とリンパ節の切除に留めるような、

ガイドラインを無視した治療が、

多く行なわれたことによるものだ、

というのが、

概ねこの論文の著者らの主張です。

誤解のないように補足しますが、

特に被曝後早期に低年齢で発症した甲状腺癌は、

非常に特異な性質を持つものであったことは、

間違いがないのです。

その進行が早いという所見は事実です。

しかし、

長期予後という観点から見ると、

標準的な治療を行なえば、

その再発を含めた予後は、

放射線に無関係の甲状腺癌と比較して、

違いのあるものではない、

というのが著者らの主張なのです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

今日は胃カメラの日なので、

カルテの整理をして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

これはあちこちで紹介されている文献ですが、

昨年のJ.Clin.Endocrinol. Metab誌に掲載された、

チェルノブイリ事故後の小児甲状腺癌の再発率が、

放射線被ばく由来のものと、

そうでないものとの間で、

違いがあるのかどうかを検証したものです。

J.Clin.Endocrinol. Metabという医学誌は、

昔内分泌の教室にいた僕には、

馴染みの深い雑誌で、

自信のある臨床の論文であると、

まずNew England…とLancetに出して、

蹴られるとJCIに出して、

それで蹴られるとここに出す、

というくらいの位置付けの雑誌です。

それでも蹴られると、

J.Endcrinol.とか、

仕方なく日本内分泌学会誌に出したりします。

執筆者には山下俊一先生の名前が最後にあります。

従って、

ここに書かれていることは、

今後福島県とその近傍において、

甲状腺癌の発症が見られた場合に、

どのような対応が取られるのかについて、

ある程度の予測をする上で有用なものと考えられます。

チェルノブイリ原発事故後に、

概ね4~5年後より、

小児と思春期の年齢における、

甲状腺乳頭癌が著明に増加し、

それが推定される放射性ヨード131の内部被曝量と、

相関していたことから、

放射性ヨード由来の、

甲状腺乳頭癌であると認定されました。

この甲状腺乳頭癌は、

通常の放射線由来ではない癌と比較して、

進行が早く、転移や再発が多く、

より悪性度が高いとする報告が、

多く寄せられました。

通常の放射線誘発癌は、

被曝後10年以上は経過してから発症するものですから、

4~5年で発症するということ自体が、

かなり特異なものであった訳です。

一方で放射線治療などの、

放射線の外部被ばくによる甲状腺癌の予後は、

基本的には被ばくによらないものと違いはない、

という知見があります。

チェルノブイリ事故後の小児甲状腺乳頭癌が、

より進行が早く予後の悪いものである、

とする報告は、

いずれも短期間の影響を見たもので、

長期の成績を見たものではありません。

そこで上記の文献においては、

ロシアのMRRCという医療機関で、

1982年~2008年に治療もしくは経過観察された、

トータル1753名の甲状腺癌の患者さんを篩いに掛け、

1986年のチェルノブイリ事故当時に、

18歳未満であった甲状腺乳頭癌の患者さんで、

事故当時の甲状腺被曝量が、

推定出来る方に限り、

その予後と再発率と、

それに影響を与えた因子について解析しています。

患者さんは基本的に2群に分けられています。

一方は想定される内部被曝量が、

甲状腺の吸収線量として、

5ミリグレイ未満の群。

これは放射線とは無関係の癌という判断です。

もう一方は被曝量の推定が、

50ミリグレイを超える群で、

これは放射線誘発癌である、

という判断です。

被曝量の推計が5~50ミリグレイの場合は、

グレーゾーンとして除外されています。

この区分は、

おそらくはこのままに、

今後の福島のケースでも、

活用されることになるのではないかと思います。

つまり、

内部被曝を受けた時期が18歳未満であって、

その時点の推計の甲状腺吸収線量が、

51ミリグレイ以上であれば、

ほぼ自動的に放射線誘発癌と認定され、

5ミリグレイ未満であれば、

ほぼ間違いなく無関係と判断されます。

問題は5~50のグレイゾーンで、

これはその時点の政治的な判断になるように思います。

以前ご紹介した日本の研究者の初期被曝の論文において、

甲状腺の被曝線量の推定値が、

当初報道されたものより、

論文においては低いものに修正されたことをご紹介しましたが、

その裏にある事情も、

僕は何となく透けて見えるような気がします。

つまり、

50ミリグレイを超える甲状腺の被曝があると、

行政にとっては有難くないことになるのです。

このラインは非常に重要な意味を持つことになるからです。

この指標の元になるのは、

福島で行なわれている健康調査の結果です。

つまり、

それのみが被曝量の証拠になる訳です。

従って、

絶対にあの調査票はきちんと提出する必要がありますし、

その記載には非常な慎重さが要求されると思います。

一旦出してしまえば、

それが公文書のような扱いになるのだと、

想定されるからです。

これ以上は差し障りがあるので書けませんが、

どう慎重であるべきかのニュアンスは、

お分かり頂けるのではないかと思います。

もし福島県外でそうしたリスクがあると、

お考えになる場合には、

事故後の詳細な行動記録を、

残しておく必要があります。

それがなければ、

行政が被曝と発癌の関連を認めるとは思えません。

さて、

話を論文の内容に戻します。

こちらをご覧下さい。

画像が小さくて見辛いかと思いますが、

甲状腺乳頭癌の再発が、

どのような因子に影響されているのかを、

検討した表がこちらになります。

リンパ節のような局所の転移がある場合には、

明らかに再発率は増加しています。

しかし、

放射線の被曝の有無については、

有意な差はなく、

腫瘍に被膜のある場合と、

ガイドライン通りの治療が行なわれた場合には、

より再発率は少ないものになっています。

つまり、

甲状腺乳頭癌の予後を規定しているのは、

放射線の被曝の有無には関わらない、

腫瘍そのものの形態的な性質と、

発見の時点での進行度にあり、

その再発や転移が多く見えたのは、

全摘と放射性ヨード治療を併用するべきであったのに、

部分切除とリンパ節の切除に留めるような、

ガイドラインを無視した治療が、

多く行なわれたことによるものだ、

というのが、

概ねこの論文の著者らの主張です。

誤解のないように補足しますが、

特に被曝後早期に低年齢で発症した甲状腺癌は、

非常に特異な性質を持つものであったことは、

間違いがないのです。

その進行が早いという所見は事実です。

しかし、

長期予後という観点から見ると、

標準的な治療を行なえば、

その再発を含めた予後は、

放射線に無関係の甲状腺癌と比較して、

違いのあるものではない、

というのが著者らの主張なのです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

新規抗凝固剤リバロキサバン(イグザレルト)の市販直後調査結果を考える [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝からレセプトの整理などして、

それから今PCに向かっています。

10月22日に左手の手術が決まりました。

そのため22日と23日は代診になります。

なるべくその日は避けてご受診を頂くよう、

よろしくお願いします。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

新規の抗凝固剤である、

リバロキサバン(商品名イグザレルト)の使用後に、

脳出血を来して死亡に至った事例が、

今年の9月20日の時点で4例報告されており、

それを受けて、

当該の製薬会社は、

上記のような適正使用のお願いを出しました。

リバロキサバンは、

ワルファリンに代わり得る抗凝固剤として、

今年の4月に日本で発売されました。

ワルファリンに代わり得る薬剤としては、

昨年に直接トロンビン阻害剤のダビガトラン(商品名プラザキサ)が、

先行して発売され、

非常な注目を集めましたが、

その一方で特に腎機能低下のある高齢者において、

不適切な使用が行なわれ、

出血系の合併症での死亡事例が問題になりました。

それに対して、

今年発売されたリバロキサバンは、

日本人のみの臨床試験を行なっている点、

腎排泄が主体ではないので、

腎機能低下の影響を受け難い点、

その抗凝固剤としての効果が、

概ね24時間で消失し、

リバウンドや遷延などの影響が少ないこと、

などの特徴から、

より安全性の高い薬剤として、

宣伝がされました。

しかし、

臨床試験の段階でも、

0.13%は脳出血の有害事象が起こっており、

出血のリスクを充分考慮した上で、

その使用の適否を考えるべき薬剤であることは、

間違いがありません。

今回今年の9月に、

概ね4カ月間の市販直後調査の中間報告が発表され、

その中には死亡事例2例および、

死亡には至らなかった重症の出血の事例5例が含まれています。

死亡事例の1例は脳出血で、

もう1例は肺胞出血です。

その後詳細は未確認の脳出血の死亡事例が3例加わり、

死亡の事例は5例となっています。

勿論その間の推定処方数が12000人ですから、

比率的には予想の範囲内、

という言い方は可能です。

ただ、そうした事例の中に、

今後この薬をより安全に使用するための、

ヒントがあるように思い、

詳細が公開されている死亡事例2例について、

僕なりに検証してみたいと思います。

公開された事例のご紹介ですので、

やや人間味のない筆致になるかと思いますがお許し下さい。

もし当該の患者さんのご関係の方で、

ご不快に思われるような記載がありましたら、

ご指摘頂ければ削除します。

また、本記事はあくまで今後より良い診療に結び付けるための、

検討の意味合いで、

決して患者さんの主治医の先生や医療機関を、

非難するような意図はありませんので、

その点はご理解の上お読み頂ければ幸いです。

それでは始めます。

まず、脳出血で死亡された事例ですが、

これは60歳代の男性で、

発作性心房細動でその頻度が増えたために、

イグザレルトの1日15mgの使用が開始されています。

腎機能はほぼ正常です。

心房細動に対してカテーテルアブレーションという治療が、

イグザレルトを使用したまま行なわれましたが、

その時点で上の血圧が190と、

血圧コントロールが不安定なことが確認されています。

そして、

イグザレルト使用後55日後に、

両手の痺れと吐き気を自覚し、

救急搬送されるも、

広範な皮質下出血のために亡くなられています。

この事例の問題は血圧が不安定な状態で、

抗凝固剤が使用されていることで、

このことから、

最初の「適正使用のお願い」が作られています。

仮に脳の血管に脆い場所があれば、

血圧が急上昇することにより、

血管がダメージを受け易くなることは充分考えられ、

日本人には脳出血の発症が、

欧米と比較して多いことを考えると、

こうしたリスクを、

欧米より重く見積もる必要があるのではないかと思います。

そして、

血圧上昇により出血のリスクの高い患者さんに、

抗凝固剤が使用されれば、

万一出血した場合には、

より重傷になることが予想されるのです。

この事例の教訓は、

血圧コントロールが不安定で、

血圧の急上昇のエピソードが頻回な患者さんでは、

抗凝固療法前に、

血圧コントロールを優先させ、

血圧が安定した時点で投与を開始する、

ということです。

勿論緊急性のある場合には、

その余裕のないことも有り得ますが、

少なくとも今回の事例は、

そうではないと思います。

もう1例の開示されている死亡事例は、

70代の男性で、

出血性梗塞や誤嚥性肺炎の既往のある方です。

記載によれば心房細動はないようです。

ワルファリンが1日1.5mgで使用されていましたが、

コントロールが安定しないため、

一旦中止の上、リバロキサバン1日15mgへの切り替えが行われています。

経口摂取は困難のため、

すりつぶして胃管という管から薬剤を注入しています。

開始当日より発熱し、

誤嚥性肺炎を疑われて治療開始。

結果として肺の中の出血が検査により見付かり、

その後状態は急変して呼吸不全のため亡くなられています。

この事例は出血と死亡との因果関係は明確ではありませんが、

リバロキサバンの使用自体については、

多くの疑問が残る事例です。

まず、

基本的な現時点での適応は、

心房細動という不整脈による脳卒中の予防のみにも関わらず、

心房細動のない脳梗塞の事例に使用されています。

次に抗凝固剤は出血のリスクが高く、

この方は出血を伴う脳梗塞の既往があり、

誤嚥性肺炎のため経管栄養を行なっているなど、

状態からより出血リスクの高い患者さんであるにも関わらず、

敢えてリバロキサバンが、

それも常用量で開始されています。

更にはこの薬はつぶしての処方は不安定のため、

認められていないにも関わらず、

経管での投与が継続されています。

抗血小板剤に比較して、

抗凝固剤は効果も高い代わり、

間違いなく有害事象としての出血のリスクも高いのです。

その使用に当たっては、

その患者さんに対して、

本当にその薬剤を選択することが予後を改善し、

患者さんの利益になるかについての、

慎重な分析と判断とが必要な筈です。

慢性心房細動に場合には、

その血栓症発症リスクは非常に高く、

その発作予防としてのワルファリンの有用性は確立されていて、

ワルファリンと比較した際の、

ダビガトランとリバロキサバンの非劣性も確認されています。

しかし、

それ以外のケースにおいては、

より慎重な判断が必要です。

この患者さんには心房細動はなく、

出血を伴う脳梗塞の既往があり、

寝たきりで経管栄養を行なっていて、

嚥下性肺炎も繰り返しています。

その状況でワルファリンをリバロキサバンに切り替えることは、

リスクが高く、つぶしでの使用も、

その効果は不安定になるのですから、

到底適応とは考えられないと思います。

勿論保険上の適応というのは、

多くの制限の中で決められていて、

その全てを守ることが、

患者さんのためになるとは限りません。

適応の変更には多大な労力と金銭が掛かるので、

変更するべきと分かっている事項でも、

変更されずにそのまま、

ということもよくあります。

しかし、

こうしたリスクのある新薬の場合には、

矢張り当初は厳密にその適応を守ることが、

優先されるべきではないかと思います。

市販後調査の内容を見ると、

心房細動のない患者さんに、

クロピドグレルとアスピリンという2剤の抗血小板剤に加えて、

このリバロキサバンを追加して使用し、

すぐに眼底出血と喀血を来たすなど、

どう考えても適応を無視した事例が多く紹介されていて、

非常に切ない気分に囚われます。

僕はこうしたことが常にあるので、

新薬は原則として、

発売後半年の市販後調査の結果は確認した上で、

その使用を検討するようにしています。

今日はリバロキサバンの、

市販直後調査中間報告結果を考えました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

朝からレセプトの整理などして、

それから今PCに向かっています。

10月22日に左手の手術が決まりました。

そのため22日と23日は代診になります。

なるべくその日は避けてご受診を頂くよう、

よろしくお願いします。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

新規の抗凝固剤である、

リバロキサバン(商品名イグザレルト)の使用後に、

脳出血を来して死亡に至った事例が、

今年の9月20日の時点で4例報告されており、

それを受けて、

当該の製薬会社は、

上記のような適正使用のお願いを出しました。

リバロキサバンは、

ワルファリンに代わり得る抗凝固剤として、

今年の4月に日本で発売されました。

ワルファリンに代わり得る薬剤としては、

昨年に直接トロンビン阻害剤のダビガトラン(商品名プラザキサ)が、

先行して発売され、

非常な注目を集めましたが、

その一方で特に腎機能低下のある高齢者において、

不適切な使用が行なわれ、

出血系の合併症での死亡事例が問題になりました。

それに対して、

今年発売されたリバロキサバンは、

日本人のみの臨床試験を行なっている点、

腎排泄が主体ではないので、

腎機能低下の影響を受け難い点、

その抗凝固剤としての効果が、

概ね24時間で消失し、

リバウンドや遷延などの影響が少ないこと、

などの特徴から、

より安全性の高い薬剤として、

宣伝がされました。

しかし、

臨床試験の段階でも、

0.13%は脳出血の有害事象が起こっており、

出血のリスクを充分考慮した上で、

その使用の適否を考えるべき薬剤であることは、

間違いがありません。

今回今年の9月に、

概ね4カ月間の市販直後調査の中間報告が発表され、

その中には死亡事例2例および、

死亡には至らなかった重症の出血の事例5例が含まれています。

死亡事例の1例は脳出血で、

もう1例は肺胞出血です。

その後詳細は未確認の脳出血の死亡事例が3例加わり、

死亡の事例は5例となっています。

勿論その間の推定処方数が12000人ですから、

比率的には予想の範囲内、

という言い方は可能です。

ただ、そうした事例の中に、

今後この薬をより安全に使用するための、

ヒントがあるように思い、

詳細が公開されている死亡事例2例について、

僕なりに検証してみたいと思います。

公開された事例のご紹介ですので、

やや人間味のない筆致になるかと思いますがお許し下さい。

もし当該の患者さんのご関係の方で、

ご不快に思われるような記載がありましたら、

ご指摘頂ければ削除します。

また、本記事はあくまで今後より良い診療に結び付けるための、

検討の意味合いで、

決して患者さんの主治医の先生や医療機関を、

非難するような意図はありませんので、

その点はご理解の上お読み頂ければ幸いです。

それでは始めます。

まず、脳出血で死亡された事例ですが、

これは60歳代の男性で、

発作性心房細動でその頻度が増えたために、

イグザレルトの1日15mgの使用が開始されています。

腎機能はほぼ正常です。

心房細動に対してカテーテルアブレーションという治療が、

イグザレルトを使用したまま行なわれましたが、

その時点で上の血圧が190と、

血圧コントロールが不安定なことが確認されています。

そして、

イグザレルト使用後55日後に、

両手の痺れと吐き気を自覚し、

救急搬送されるも、

広範な皮質下出血のために亡くなられています。

この事例の問題は血圧が不安定な状態で、

抗凝固剤が使用されていることで、

このことから、

最初の「適正使用のお願い」が作られています。

仮に脳の血管に脆い場所があれば、

血圧が急上昇することにより、

血管がダメージを受け易くなることは充分考えられ、

日本人には脳出血の発症が、

欧米と比較して多いことを考えると、

こうしたリスクを、

欧米より重く見積もる必要があるのではないかと思います。

そして、

血圧上昇により出血のリスクの高い患者さんに、

抗凝固剤が使用されれば、

万一出血した場合には、

より重傷になることが予想されるのです。

この事例の教訓は、

血圧コントロールが不安定で、

血圧の急上昇のエピソードが頻回な患者さんでは、

抗凝固療法前に、

血圧コントロールを優先させ、

血圧が安定した時点で投与を開始する、

ということです。

勿論緊急性のある場合には、

その余裕のないことも有り得ますが、

少なくとも今回の事例は、

そうではないと思います。

もう1例の開示されている死亡事例は、

70代の男性で、

出血性梗塞や誤嚥性肺炎の既往のある方です。

記載によれば心房細動はないようです。

ワルファリンが1日1.5mgで使用されていましたが、

コントロールが安定しないため、

一旦中止の上、リバロキサバン1日15mgへの切り替えが行われています。

経口摂取は困難のため、

すりつぶして胃管という管から薬剤を注入しています。

開始当日より発熱し、

誤嚥性肺炎を疑われて治療開始。

結果として肺の中の出血が検査により見付かり、

その後状態は急変して呼吸不全のため亡くなられています。

この事例は出血と死亡との因果関係は明確ではありませんが、

リバロキサバンの使用自体については、

多くの疑問が残る事例です。

まず、

基本的な現時点での適応は、

心房細動という不整脈による脳卒中の予防のみにも関わらず、

心房細動のない脳梗塞の事例に使用されています。

次に抗凝固剤は出血のリスクが高く、

この方は出血を伴う脳梗塞の既往があり、

誤嚥性肺炎のため経管栄養を行なっているなど、

状態からより出血リスクの高い患者さんであるにも関わらず、

敢えてリバロキサバンが、

それも常用量で開始されています。

更にはこの薬はつぶしての処方は不安定のため、

認められていないにも関わらず、

経管での投与が継続されています。

抗血小板剤に比較して、

抗凝固剤は効果も高い代わり、

間違いなく有害事象としての出血のリスクも高いのです。

その使用に当たっては、

その患者さんに対して、

本当にその薬剤を選択することが予後を改善し、

患者さんの利益になるかについての、

慎重な分析と判断とが必要な筈です。

慢性心房細動に場合には、

その血栓症発症リスクは非常に高く、

その発作予防としてのワルファリンの有用性は確立されていて、

ワルファリンと比較した際の、

ダビガトランとリバロキサバンの非劣性も確認されています。

しかし、

それ以外のケースにおいては、

より慎重な判断が必要です。

この患者さんには心房細動はなく、

出血を伴う脳梗塞の既往があり、

寝たきりで経管栄養を行なっていて、

嚥下性肺炎も繰り返しています。

その状況でワルファリンをリバロキサバンに切り替えることは、

リスクが高く、つぶしでの使用も、

その効果は不安定になるのですから、

到底適応とは考えられないと思います。

勿論保険上の適応というのは、

多くの制限の中で決められていて、

その全てを守ることが、

患者さんのためになるとは限りません。

適応の変更には多大な労力と金銭が掛かるので、

変更するべきと分かっている事項でも、

変更されずにそのまま、

ということもよくあります。

しかし、

こうしたリスクのある新薬の場合には、

矢張り当初は厳密にその適応を守ることが、

優先されるべきではないかと思います。

市販後調査の内容を見ると、

心房細動のない患者さんに、

クロピドグレルとアスピリンという2剤の抗血小板剤に加えて、

このリバロキサバンを追加して使用し、

すぐに眼底出血と喀血を来たすなど、

どう考えても適応を無視した事例が多く紹介されていて、

非常に切ない気分に囚われます。

僕はこうしたことが常にあるので、

新薬は原則として、

発売後半年の市販後調査の結果は確認した上で、

その使用を検討するようにしています。

今日はリバロキサバンの、

市販直後調査中間報告結果を考えました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

チェルノブイリ後小児甲状腺癌の長期経過について [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日は胃カメラの日なので、

カルテの整理をして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

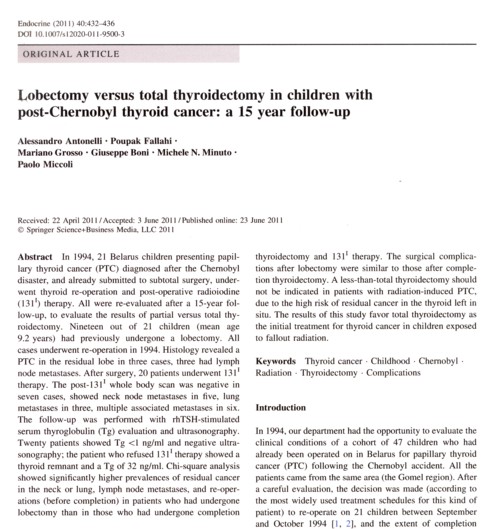

今日はこちら。

2011年のEndocrine誌に掲載された、

チェルノブイリ原発事故後の、

周辺地域の小児甲状腺癌の、

長期予後についての論文です。

それほどレベルの高い雑誌ではありませんが、

内容は興味深いものです。

皆さんもよくご存知のように、

チェルノブイリの原発事故後に、

4年後くらいから小児の甲状腺乳頭癌の報告が相次ぎ、

現時点では主にミルクに含まれていた、

放射性ヨードの内部被曝による発癌と、

考えられています。

この文献はイタリアのピサ大学のものですが、

1994年に47名の治療後の小児甲状腺癌の患者さんに、

診察と再検査を行なっています。

お子さんは全てゴメル地区の方で、

経緯からはほぼ全員が、

放射線の誘発による発癌と考えられます。

お子さんは平均で2年前に、

主に甲状腺の部分切除の手術を、

当時のソ連国内の医療機関で受けています。

しかし、

その時点でのピサ大学の検査の結果、

そのうちの21名のお子さんは、

再手術が必要と診断されました。

患者さんの年齢はこの時点で4歳~14歳です。

甲状腺乳頭癌の治療は、

日本では可能であれば正常の甲状腺組織は、

ある程度残すのが基本で、

周辺のリンパ腺は切除し、

放射線による治療の併用は、

全切除でなければ施行はされません。

一方で欧米の治療のスタンダードは、

初期であっても甲状腺を全て切除するのが基本で、

その後に放射性ヨードによるアブレーションと言って、

大量の放射性ヨードを投与し、

残存する甲状腺組織を、

根こそぎ死滅させるのが一般的です。

47名のお子さんに対するソ連での治療は、

甲状腺の部分切除もしくは片葉切除が多く、

一部は全摘が選択されていますが、

放射性ヨードによるアブレーションは行なわれていません。

再手術の適応とされた21例は、

全例が超音波検査で癌の疑われる組織が残存していて、

そのうち19例は初回手術が片葉切除で、

術後の評価では同側に残存組織は確認されていません。

そのうちの5例は頸部リンパ節転移を伴っていて、

残存組織のない2例は、

甲状腺全摘の事例で、

頸部リンパ節の転移のみが認められました。

また、肺などの遠隔転移の見付かった事例も含まれています。

初回のソ連の手術において、

片葉切除の19例中、

5例のお子さんが片側の反回神経麻痺を、

2例が副甲状腺機能低下症を、

それぞれ発症しています。

これはいずれも手術の合併症です。

片葉切除で副甲状腺機能低下症になるのは、

通常はあまりないことですから、

初回の手術に、

これはやや問題のあった可能性を示唆しています。

さて、

再手術は全て甲状腺の全摘出が行なわれ、

患者さんの同意の得られなかった1例を除いて、

20例はその後に放射性ヨードによるアブレーションが、

追加されています。

再手術時の合併症は、

片側の反回神経麻痺が1例と、

副甲状腺機能低下症が4例です。

(副甲状腺機能低下症の頻度は通常より多く、

文献には著者の弁解めいた記載があります)

そして、

手術から15年後の2008~2009年に、

21例全員に、

超音波とサイログロブリンの測定、

そしてヨードシンチによる、

再検査が施行されています。

この再検査の結果では、

21例全例において、

再発の所見はなく、

放射性ヨード治療を行なわなかった1例では、

甲状腺組織の残存は認められたものの、

再発の所見はありませんでした。

内容をまとめると、

こういうことです。

甲状腺の部分切除で治療された、

放射線誘発性の小児甲状腺乳頭癌は、

2年程度の短期間で、

再発の事例が少なからず認められ、