スポーツドリンクは本当に水に勝るのか? [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

今月のBritish Medical Journal誌の論説です。

これは端的に言えば、

スポーツドリンクがただの水より健康に良い、

という、一般に広く信じられている考えには、

実はあまり明確な科学的裏付けがなく、

しかも、それを補強するデータの殆どは、

スポーツドリンクのメーカーからの資金提供を受けた、

バイアスの掛かった研究結果の可能性が高い、

という内容のものです。

このBritish Medical Journalと、

同じイギリスのLancetという医学誌の2誌は、

いずれもレベルの高い雑誌ですが、

時に「陰謀論」めいた、

医学界の内情に切り込む論説を、

しばしば載せるというユニークさがあります。

たとえば、

新型インフルエンザのパンデミックの騒ぎは、

ワクチンや抗ウイルス剤を売りたいメーカーと結託して、

WHOが意図的に煽ったものだ、

というような論説も載せていました。

こうしたものを何処まで信じるかは微妙ですが、

日本の医学誌にそのような記事が載ることは、

まあ有り得ないので、

その意味では非常に興味深く思います。

ただ、今回のスポーツドリンクの件については、

僕も以前から、そうではないかと思っていたので、

かなり腑に落ちるものがありました。

以下、その辺りを僕なりに咀嚼してご説明します。

テレビなどでは、

スポーツドリンクやアルカリイオン飲料などと称する飲料が、

盛んに宣伝されています。

そのキャッチフレーズは大体決まっていて、

「ただの水では身体の渇きを癒すことは出来ない」

とか、

「身体は水と一緒にイオンを失っている。

それを補充出来るのはスポーツドリンクだけです」

とか、

「身体に優しい水」

とかといったものです。

夏場は熱中症の予防ということが、

しつこいくらいに報道で繰り返されますが、

ここで必ず言われることは、

暑い時期には咽喉が渇かなくても、

こまめに水分を摂りましょう、

水分と一緒に塩分も失われるので、

それも入ったスポーツドリンクが良いですよ、

というような指導です。

皆さんも、

このようなことは常識であると、

お考えになっているのではないでしょうか?

数年前に熱中症のことを少し調べたのですが、

その時に疑問に思ったことがあります。

沢山汗を掻くような環境では、

熱中症の予防のために、

定期的に水分と塩分とを摂ることが必要だ、

という説明が必ず書いてあります。

ナトリウムの喪失により、

低ナトリウム血症を起こすこともある、

というような説明もあります。

しかし、それは本当に事実でしょうか?

血液の塩分濃度はかなり高いもので、

汗の塩分濃度にはかなりのばらつきがありますが、

それでも血液を超えることは間違いなくありません。

つまり、

温度の高い環境では、

体温の上昇を抑えるために、

人間は汗を掻きますが、

その時に身体から失われるのは、

主には水分で、

ナトリウムやカリウムも確かに喪失はしますが、

比率から言えば水分の方が圧倒的です。

身体から水分が喪失すれば、

血液は濃縮され所謂脱水状態になります。

この時、

通常は血液のナトリウムの濃度は上昇している筈です。

従って、

この時点では水だけが補給されれば、

必要にして充分な筈です。

塩分の喪失が問題になるのは、

もう少しその状態が長く持続した場合の話で、

端的に言えば、

食事が普通に摂れている状態であれば、

昼間に摂るのはただの水だけで良く、

塩分は後から食事と一緒に摂れば、

それで良いのではないかと思います。

それでは何故、

水と一緒に塩を摂らないといけないのでしょうか?

どういう科学的裏付けがそこにあるのでしょうか?

もう1つの疑問はこうです。

熱中症を含む夏場の脱水症にならないためには、

咽喉が渇かなくても、

定期的にこまめに水分を摂る必要があり、

それにはスポーツドリンクが有効だ、

と必ず書かれています。

しかし、

人間の身体は理屈の上では、

血液のナトリウム濃度が高まり、

脱水傾向が生じると、

自然に咽喉が渇くように出来ている筈です。

その時点で水分を補給するのが、

生物としては自然な反応であるのに、

何故それに反して、

先廻りをするようなことを、

する必要があるのだろうか、

ということです。

脱水を感知する口渇のメカニズムは、

幾つかの病的な状態では鈍る可能性がありますし、

高齢者は脱水になり易く、

口渇も感じ難い、

ということも事実だとは思います。

しかし、

それはかなり個人差の大きな事項で、

一般的には「咽喉が渇いたら早めにこまめに水分を摂りなさい」

というアドバイスで充分な筈なのに、

実際には、

「咽喉が渇かなくても定期的にスポーツドリンクを摂りなさい」

になっています。

それは本当に適切なアドバイスなのでしょうか?

こうした疑問を持って、

教科書を読み文献を検索してみても、

あまり明確にその疑問に答えてくれるような解説がありません。

僕の疑問はせんじ詰めれば2つで、

一時的な脱水の危険が大きい環境で、

ただの水よりスポーツドリンクを飲む方が本当に良いのか、

ということと、

渇きを感じる前に、

先回りして水分を補給した方が良い、

という考え方は本当に正しいのか、

ということです。

上記の論説のこの疑問に対する回答は明快で、

この2つの言説の科学的な根拠は希薄で、

特殊な条件や病的な状態を例外とすれば、

ただの水を咽喉が渇いたら飲めば、

それで充分だ、

というものです。

ここまでお読みになった皆さんの多くは、

多分信用はされないと思います。

ただ、一応話を最後までお聞き下さい。

上記の論説の主張はこうです。

スポーツや猛暑など脱水を生じ易い環境では、

スポーツドリンクを飲むのが望ましい、

という考え方は、

そう古くからあるものではありません。

スポーツドリンクというのはそもそも、

プロスポーツにおいて、

より効率的に運動中に喪失する水分やエネルギー、

イオンなどを補充するには、

どのような補充法がより適切で、

運動効率を落とさず、

結果として良い成績や記録に繋がるか、

という研究から始まったものです。

激しい運動をすれば、

身体はそれによりエネルギーを消費し、

汗として水分やイオンを喪失します。

この時短期的には、

糖と水分と塩分とカリウムとが、

失われるので、

これを一緒にした飲料水を作り、

それを運動中に適宜補充すれば、

運動の効率が持続し、

高いパフォーマンスが持続するのでは、

という発想が生まれたのです。

この推定を元に、

1960年代にアメリカで生まれた商品が、

ゲータレードです。

このゲータレードが大ヒットとなったので、

世界中で同じようなスポーツドリンクが販売され、

それが現在のスポーツドリンク信仰に、

繋がっている訳です。

ゲータレードの戦略は多くの科学者を抱き込み、

自ら研究機関を設立し、

科学誌を発刊して、

科学的なデータにより、

その効果が裏付けられた飲料として、

医薬品に近いような位置付けで、

この商品を販売することにありました。

その戦略は成功し、

コカコーラやグラクソ社など、

それに続くスポーツドリンクの販売会社も、

同様の戦略で、

「ただの水では身体は守れない」

として、

水の代わりにスポーツドリンクを飲め、

という宣伝を精力的に行なったのです。

オリンピックや世界的な競技会で、

こうしたスポーツドリンクは公認の飲料として採用され、

そのために巨額の資金が、

スポンサーから競技会側に流れます

この時点でのスポーツドリンクの効能というのは、

あくまでプロスポーツに限ってのものです。

その効果を裏付けるデータも、

メーカー主導で行なわれた、

プロスポーツの競技者に限ったデータです。

しかし、

プロスポーツの選手にとって良いものなら、

当然アマチュアのスポーツ選手にも良く、

運動を始めたばかりの素人にも、

少なくとも悪いことはないだろう、

というメーカーにとって都合の良い理屈が流布され、

その使用範囲は急激に拡大し、

学校での運動においても推奨されるようになり、

遂には高齢者の脱水症の予防や、

熱中症の予防のためにも、

スポーツドリンクが有用であると、

その使用範囲は無制限に拡大することになったのです。

しかし、

現実にはお子さんや高齢者において、

明確にただの水よりもスポーツドリンクの方が、

脱水症の予防に優れている、

という根拠は乏しく、

信頼のおける研究も殆どありません。

つまり、

メーカーの都合の良い理屈により、

「脱水症の予防にはスポーツドリンクを!」

という言説は事実として認識されているのですが、

それがどのような条件において真実であるかは、

まだ分かっていない、

というのが実際の姿なのです。

ここで、

上記の論説に引用されている幾つかの文献を、

ご紹介します。

まずはこちら。

2005年のthe New England Journal of Medicine誌に掲載された、

2002年のボストンマラソンにおける、

ランナーの低ナトリウム血症の発症と、

その要因とを検証した論文です。

2002年のボストンマラソンにおいては、

レース後に28歳の女性が、

低ナトリウム血症のために死亡されていますが、

マラソンなどの持久性のスポーツにおいて、

特に素人の選手が低ナトリウム血症を来す事例の多いことは、

それ以前から知られていました。

この論文においては、

レースに参加した選手のうち、

488名の採血を行ない、

その13%に血液のナトリウム濃度が、

135mEq/l以下の低ナトリウム血症を認めています。

かなりの高率であることが、

お分かり頂けるかと思います。

それではどういう選手が低ナトリウム血症になるのかで、

解析を行なうと、

レース後に体重が増えていることが、

その要因となっていることが分かりました。

マラソンをして、

多大なエネルギーを消費した筈なのに、

何故体重が増加するのでしょうか?

それは勿論水分の摂り過ぎによるものです。

運動中には水分を摂らなければならない、

というスポーツドリンクメーカーによって広められた言説を信じ、

マラソンを走りながらじゃんじゃん水分を摂り、

却って身体は水中毒の状態となって、

ナトリウムが低下し、

脳への障害から最悪は死に至ったのです。

スポーツドリンクを推奨する専門家は、

水よりも塩分が入っているスポーツドリンクでは、

そうしたことは起こり難い、

と主張していますが、

この論文の結果においては、

摂取した水分が、

ただの水であってもスポーツドリンクであっても、

低ナトリウム血症の発症には、

何ら違いはありませんでした。

つまり、

スポーツドリンクであっても、

大量に飲めば、

低ナトリウム血症になるのです。

「咽喉が渇いたらこまめに水を摂りなさい。

無理はしないで休みを取りなさい」

というくらいの指導であれば、

こうしたことは起こらないのです。

しかし、

「咽喉が渇いてからでは遅いので、

時間を決めてスポーツドリンクを摂りなさい。

そうでないと脱水や熱中症になりますよ」

という指示では、

勿論プロの選手はどの程度の水分補給が、

適正なものであるかを身体で知っていますから、

飲み過ぎることはないのですが、

素人が同じ指示を受ければ、

不安になって際限なく水を飲み、

水中毒になる危険性が高いのです。

咽喉の渇きを無視して水分を摂ることのリスクが、

ここに現れているように思います。

では次を。

これはBritish Journal of Sports Medicine誌に、

昨年掲載された論文です。

サイクリングのタイムトライアルにおいて、

脱水を補正するために、

予め水分を補給した場合と、

咽喉の渇きに応じて、

少し脱水になった時点で、

その都度水分を補充した場合とで、

実際の運動の効率が、

どのように違うのかを検証したものです。

これまでの研究の結果を集計して解析した、

所謂メタ解析の論文です。

結果としては、

タイムトライアルの成績は、

若干の脱水が生じた方がより良いもので、

重度の脱水でも、

逆に脱水を補正しても、

その成績は低下しました。

そして、

運動時の水分の補充については、

咽喉の渇きにより、

その都度補充した方が、

定期的に補充を強制するより、

効果的である、

という結果でした。

この結果のポイントは、

スポーツドリンク導入のそもそもの始まりであった、

「適切に喪失する水分と電解質と糖質とを補充した方が、

運動の効率は高まる」

というドグマを否定したところにあります。

多少の脱水があった方が、

運動の効率は高まるのであり、

脱水があるレベル以上に達すれば、

口渇が生じるので、

それに合わせて水分を補給するのが、

一番人間の生理に合っていて、

効率的な可能性が高いのです。

勿論、

これは単にこの1つの文献の結論に過ぎませんが、

これに匹敵する規模の検証というのは他にはなく、

理に適った結論でもあることから、

僕は信用が置けるもののように思います。

要するに、

運動をするとか、

一時的に暑い中で作業をする、

というような状況、

脱水が予想される状況では、

咽喉が渇けば速やかに水分補給をすれば、

基本的にはそれでよく、

その時に使用するのは水やお茶でも問題はありません。

熱中症というのは、

身体が適正な体温を維持出来なくなった時に生じる現象であり、

水分を摂るだけで防げる、

というものではないのです。

勿論脱水はそのリスクを高めますが、

スポーツドリンクをじゃんじゃん飲めば、

それで良い、

という性質のものではないのです。

その対策だけが妙に強調されることは、

水中毒のリスクを高め、

特に糖尿病や高血圧などの基礎疾患があれば、

スポーツドリンクの使用は、

逆効果になりますし、

そうした病気の誘因にもなりかねません。

そもそも、スポーツドリンクの成分は、

点滴に使用する維持輸液を元にしたものです。

これは食事が摂れない時などには、

身体に負担の少ない点滴液ですが、

それと同じ成分を口から摂れば、

点滴の代わりになる、

というものではありませんし、

元々食事が摂れないことを想定したものですから、

食事が摂れる状態なのに、

脱水の危険があるからそれを使いましょう、

というのはかなり乱暴な考え方なのです。

1人暮らしの高齢者では、

毎日一定量のアルカリイオン飲料を、

飲んでもらうことを強要するような指導が、

時に行われていますが、

確かに脱水の兆候が発見し難く、

室内でも熱中症になり易い高齢者は、

早め早めの対応が必要なケースが多いと思いますが、

食事が摂れていれば、

水分は別に水やお茶でも問題はなく、

アルカリイオン飲料の使用が、

1人歩きするのは却って危険なことのように、

僕には思えます。

本来はその方の普段の食生活を基本とし、

それを変更するような介入は、

最小限にするべきではないでしょうか。

今日は巷に溢れる、

スポーツドリンク信仰について考えました。

念のため補足しますが、

僕はお子さんの下痢などの時の、

所謂経口補液の効果を、

否定するつもりはありません。

ご高齢の方が食事が摂れなくなった時や、

下痢などの時にも、

電解質と糖質とを含む飲み物は、

有用性が高いと思います。

問題なのは、それが体調を崩さないための予防に、

効果があるように宣伝され使用されていることで、

そうした予防的な使用に、

確たる根拠はなく、

それが一般的なことのように流布されている現状は、

問題のように思うのです。

その点、誤解のないようにお読み頂ければ幸いです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

今月のBritish Medical Journal誌の論説です。

これは端的に言えば、

スポーツドリンクがただの水より健康に良い、

という、一般に広く信じられている考えには、

実はあまり明確な科学的裏付けがなく、

しかも、それを補強するデータの殆どは、

スポーツドリンクのメーカーからの資金提供を受けた、

バイアスの掛かった研究結果の可能性が高い、

という内容のものです。

このBritish Medical Journalと、

同じイギリスのLancetという医学誌の2誌は、

いずれもレベルの高い雑誌ですが、

時に「陰謀論」めいた、

医学界の内情に切り込む論説を、

しばしば載せるというユニークさがあります。

たとえば、

新型インフルエンザのパンデミックの騒ぎは、

ワクチンや抗ウイルス剤を売りたいメーカーと結託して、

WHOが意図的に煽ったものだ、

というような論説も載せていました。

こうしたものを何処まで信じるかは微妙ですが、

日本の医学誌にそのような記事が載ることは、

まあ有り得ないので、

その意味では非常に興味深く思います。

ただ、今回のスポーツドリンクの件については、

僕も以前から、そうではないかと思っていたので、

かなり腑に落ちるものがありました。

以下、その辺りを僕なりに咀嚼してご説明します。

テレビなどでは、

スポーツドリンクやアルカリイオン飲料などと称する飲料が、

盛んに宣伝されています。

そのキャッチフレーズは大体決まっていて、

「ただの水では身体の渇きを癒すことは出来ない」

とか、

「身体は水と一緒にイオンを失っている。

それを補充出来るのはスポーツドリンクだけです」

とか、

「身体に優しい水」

とかといったものです。

夏場は熱中症の予防ということが、

しつこいくらいに報道で繰り返されますが、

ここで必ず言われることは、

暑い時期には咽喉が渇かなくても、

こまめに水分を摂りましょう、

水分と一緒に塩分も失われるので、

それも入ったスポーツドリンクが良いですよ、

というような指導です。

皆さんも、

このようなことは常識であると、

お考えになっているのではないでしょうか?

数年前に熱中症のことを少し調べたのですが、

その時に疑問に思ったことがあります。

沢山汗を掻くような環境では、

熱中症の予防のために、

定期的に水分と塩分とを摂ることが必要だ、

という説明が必ず書いてあります。

ナトリウムの喪失により、

低ナトリウム血症を起こすこともある、

というような説明もあります。

しかし、それは本当に事実でしょうか?

血液の塩分濃度はかなり高いもので、

汗の塩分濃度にはかなりのばらつきがありますが、

それでも血液を超えることは間違いなくありません。

つまり、

温度の高い環境では、

体温の上昇を抑えるために、

人間は汗を掻きますが、

その時に身体から失われるのは、

主には水分で、

ナトリウムやカリウムも確かに喪失はしますが、

比率から言えば水分の方が圧倒的です。

身体から水分が喪失すれば、

血液は濃縮され所謂脱水状態になります。

この時、

通常は血液のナトリウムの濃度は上昇している筈です。

従って、

この時点では水だけが補給されれば、

必要にして充分な筈です。

塩分の喪失が問題になるのは、

もう少しその状態が長く持続した場合の話で、

端的に言えば、

食事が普通に摂れている状態であれば、

昼間に摂るのはただの水だけで良く、

塩分は後から食事と一緒に摂れば、

それで良いのではないかと思います。

それでは何故、

水と一緒に塩を摂らないといけないのでしょうか?

どういう科学的裏付けがそこにあるのでしょうか?

もう1つの疑問はこうです。

熱中症を含む夏場の脱水症にならないためには、

咽喉が渇かなくても、

定期的にこまめに水分を摂る必要があり、

それにはスポーツドリンクが有効だ、

と必ず書かれています。

しかし、

人間の身体は理屈の上では、

血液のナトリウム濃度が高まり、

脱水傾向が生じると、

自然に咽喉が渇くように出来ている筈です。

その時点で水分を補給するのが、

生物としては自然な反応であるのに、

何故それに反して、

先廻りをするようなことを、

する必要があるのだろうか、

ということです。

脱水を感知する口渇のメカニズムは、

幾つかの病的な状態では鈍る可能性がありますし、

高齢者は脱水になり易く、

口渇も感じ難い、

ということも事実だとは思います。

しかし、

それはかなり個人差の大きな事項で、

一般的には「咽喉が渇いたら早めにこまめに水分を摂りなさい」

というアドバイスで充分な筈なのに、

実際には、

「咽喉が渇かなくても定期的にスポーツドリンクを摂りなさい」

になっています。

それは本当に適切なアドバイスなのでしょうか?

こうした疑問を持って、

教科書を読み文献を検索してみても、

あまり明確にその疑問に答えてくれるような解説がありません。

僕の疑問はせんじ詰めれば2つで、

一時的な脱水の危険が大きい環境で、

ただの水よりスポーツドリンクを飲む方が本当に良いのか、

ということと、

渇きを感じる前に、

先回りして水分を補給した方が良い、

という考え方は本当に正しいのか、

ということです。

上記の論説のこの疑問に対する回答は明快で、

この2つの言説の科学的な根拠は希薄で、

特殊な条件や病的な状態を例外とすれば、

ただの水を咽喉が渇いたら飲めば、

それで充分だ、

というものです。

ここまでお読みになった皆さんの多くは、

多分信用はされないと思います。

ただ、一応話を最後までお聞き下さい。

上記の論説の主張はこうです。

スポーツや猛暑など脱水を生じ易い環境では、

スポーツドリンクを飲むのが望ましい、

という考え方は、

そう古くからあるものではありません。

スポーツドリンクというのはそもそも、

プロスポーツにおいて、

より効率的に運動中に喪失する水分やエネルギー、

イオンなどを補充するには、

どのような補充法がより適切で、

運動効率を落とさず、

結果として良い成績や記録に繋がるか、

という研究から始まったものです。

激しい運動をすれば、

身体はそれによりエネルギーを消費し、

汗として水分やイオンを喪失します。

この時短期的には、

糖と水分と塩分とカリウムとが、

失われるので、

これを一緒にした飲料水を作り、

それを運動中に適宜補充すれば、

運動の効率が持続し、

高いパフォーマンスが持続するのでは、

という発想が生まれたのです。

この推定を元に、

1960年代にアメリカで生まれた商品が、

ゲータレードです。

このゲータレードが大ヒットとなったので、

世界中で同じようなスポーツドリンクが販売され、

それが現在のスポーツドリンク信仰に、

繋がっている訳です。

ゲータレードの戦略は多くの科学者を抱き込み、

自ら研究機関を設立し、

科学誌を発刊して、

科学的なデータにより、

その効果が裏付けられた飲料として、

医薬品に近いような位置付けで、

この商品を販売することにありました。

その戦略は成功し、

コカコーラやグラクソ社など、

それに続くスポーツドリンクの販売会社も、

同様の戦略で、

「ただの水では身体は守れない」

として、

水の代わりにスポーツドリンクを飲め、

という宣伝を精力的に行なったのです。

オリンピックや世界的な競技会で、

こうしたスポーツドリンクは公認の飲料として採用され、

そのために巨額の資金が、

スポンサーから競技会側に流れます

この時点でのスポーツドリンクの効能というのは、

あくまでプロスポーツに限ってのものです。

その効果を裏付けるデータも、

メーカー主導で行なわれた、

プロスポーツの競技者に限ったデータです。

しかし、

プロスポーツの選手にとって良いものなら、

当然アマチュアのスポーツ選手にも良く、

運動を始めたばかりの素人にも、

少なくとも悪いことはないだろう、

というメーカーにとって都合の良い理屈が流布され、

その使用範囲は急激に拡大し、

学校での運動においても推奨されるようになり、

遂には高齢者の脱水症の予防や、

熱中症の予防のためにも、

スポーツドリンクが有用であると、

その使用範囲は無制限に拡大することになったのです。

しかし、

現実にはお子さんや高齢者において、

明確にただの水よりもスポーツドリンクの方が、

脱水症の予防に優れている、

という根拠は乏しく、

信頼のおける研究も殆どありません。

つまり、

メーカーの都合の良い理屈により、

「脱水症の予防にはスポーツドリンクを!」

という言説は事実として認識されているのですが、

それがどのような条件において真実であるかは、

まだ分かっていない、

というのが実際の姿なのです。

ここで、

上記の論説に引用されている幾つかの文献を、

ご紹介します。

まずはこちら。

2005年のthe New England Journal of Medicine誌に掲載された、

2002年のボストンマラソンにおける、

ランナーの低ナトリウム血症の発症と、

その要因とを検証した論文です。

2002年のボストンマラソンにおいては、

レース後に28歳の女性が、

低ナトリウム血症のために死亡されていますが、

マラソンなどの持久性のスポーツにおいて、

特に素人の選手が低ナトリウム血症を来す事例の多いことは、

それ以前から知られていました。

この論文においては、

レースに参加した選手のうち、

488名の採血を行ない、

その13%に血液のナトリウム濃度が、

135mEq/l以下の低ナトリウム血症を認めています。

かなりの高率であることが、

お分かり頂けるかと思います。

それではどういう選手が低ナトリウム血症になるのかで、

解析を行なうと、

レース後に体重が増えていることが、

その要因となっていることが分かりました。

マラソンをして、

多大なエネルギーを消費した筈なのに、

何故体重が増加するのでしょうか?

それは勿論水分の摂り過ぎによるものです。

運動中には水分を摂らなければならない、

というスポーツドリンクメーカーによって広められた言説を信じ、

マラソンを走りながらじゃんじゃん水分を摂り、

却って身体は水中毒の状態となって、

ナトリウムが低下し、

脳への障害から最悪は死に至ったのです。

スポーツドリンクを推奨する専門家は、

水よりも塩分が入っているスポーツドリンクでは、

そうしたことは起こり難い、

と主張していますが、

この論文の結果においては、

摂取した水分が、

ただの水であってもスポーツドリンクであっても、

低ナトリウム血症の発症には、

何ら違いはありませんでした。

つまり、

スポーツドリンクであっても、

大量に飲めば、

低ナトリウム血症になるのです。

「咽喉が渇いたらこまめに水を摂りなさい。

無理はしないで休みを取りなさい」

というくらいの指導であれば、

こうしたことは起こらないのです。

しかし、

「咽喉が渇いてからでは遅いので、

時間を決めてスポーツドリンクを摂りなさい。

そうでないと脱水や熱中症になりますよ」

という指示では、

勿論プロの選手はどの程度の水分補給が、

適正なものであるかを身体で知っていますから、

飲み過ぎることはないのですが、

素人が同じ指示を受ければ、

不安になって際限なく水を飲み、

水中毒になる危険性が高いのです。

咽喉の渇きを無視して水分を摂ることのリスクが、

ここに現れているように思います。

では次を。

これはBritish Journal of Sports Medicine誌に、

昨年掲載された論文です。

サイクリングのタイムトライアルにおいて、

脱水を補正するために、

予め水分を補給した場合と、

咽喉の渇きに応じて、

少し脱水になった時点で、

その都度水分を補充した場合とで、

実際の運動の効率が、

どのように違うのかを検証したものです。

これまでの研究の結果を集計して解析した、

所謂メタ解析の論文です。

結果としては、

タイムトライアルの成績は、

若干の脱水が生じた方がより良いもので、

重度の脱水でも、

逆に脱水を補正しても、

その成績は低下しました。

そして、

運動時の水分の補充については、

咽喉の渇きにより、

その都度補充した方が、

定期的に補充を強制するより、

効果的である、

という結果でした。

この結果のポイントは、

スポーツドリンク導入のそもそもの始まりであった、

「適切に喪失する水分と電解質と糖質とを補充した方が、

運動の効率は高まる」

というドグマを否定したところにあります。

多少の脱水があった方が、

運動の効率は高まるのであり、

脱水があるレベル以上に達すれば、

口渇が生じるので、

それに合わせて水分を補給するのが、

一番人間の生理に合っていて、

効率的な可能性が高いのです。

勿論、

これは単にこの1つの文献の結論に過ぎませんが、

これに匹敵する規模の検証というのは他にはなく、

理に適った結論でもあることから、

僕は信用が置けるもののように思います。

要するに、

運動をするとか、

一時的に暑い中で作業をする、

というような状況、

脱水が予想される状況では、

咽喉が渇けば速やかに水分補給をすれば、

基本的にはそれでよく、

その時に使用するのは水やお茶でも問題はありません。

熱中症というのは、

身体が適正な体温を維持出来なくなった時に生じる現象であり、

水分を摂るだけで防げる、

というものではないのです。

勿論脱水はそのリスクを高めますが、

スポーツドリンクをじゃんじゃん飲めば、

それで良い、

という性質のものではないのです。

その対策だけが妙に強調されることは、

水中毒のリスクを高め、

特に糖尿病や高血圧などの基礎疾患があれば、

スポーツドリンクの使用は、

逆効果になりますし、

そうした病気の誘因にもなりかねません。

そもそも、スポーツドリンクの成分は、

点滴に使用する維持輸液を元にしたものです。

これは食事が摂れない時などには、

身体に負担の少ない点滴液ですが、

それと同じ成分を口から摂れば、

点滴の代わりになる、

というものではありませんし、

元々食事が摂れないことを想定したものですから、

食事が摂れる状態なのに、

脱水の危険があるからそれを使いましょう、

というのはかなり乱暴な考え方なのです。

1人暮らしの高齢者では、

毎日一定量のアルカリイオン飲料を、

飲んでもらうことを強要するような指導が、

時に行われていますが、

確かに脱水の兆候が発見し難く、

室内でも熱中症になり易い高齢者は、

早め早めの対応が必要なケースが多いと思いますが、

食事が摂れていれば、

水分は別に水やお茶でも問題はなく、

アルカリイオン飲料の使用が、

1人歩きするのは却って危険なことのように、

僕には思えます。

本来はその方の普段の食生活を基本とし、

それを変更するような介入は、

最小限にするべきではないでしょうか。

今日は巷に溢れる、

スポーツドリンク信仰について考えました。

念のため補足しますが、

僕はお子さんの下痢などの時の、

所謂経口補液の効果を、

否定するつもりはありません。

ご高齢の方が食事が摂れなくなった時や、

下痢などの時にも、

電解質と糖質とを含む飲み物は、

有用性が高いと思います。

問題なのは、それが体調を崩さないための予防に、

効果があるように宣伝され使用されていることで、

そうした予防的な使用に、

確たる根拠はなく、

それが一般的なことのように流布されている現状は、

問題のように思うのです。

その点、誤解のないようにお読み頂ければ幸いです。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

原発事故による甲状腺初期被曝のデータを考える [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日は胃カメラの日なので、

カルテの整理をして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

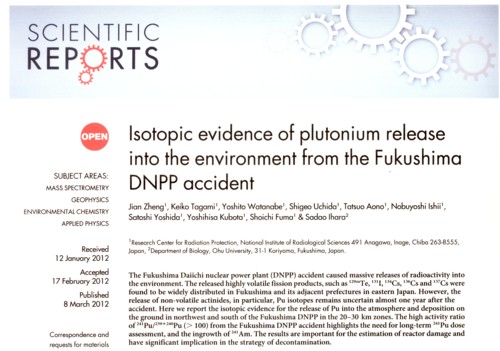

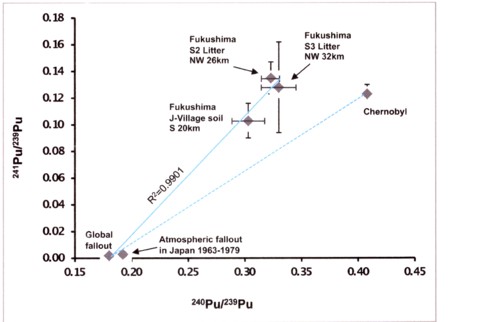

今日はこちら。

今月のScientific Reports誌に掲載された、

福島原発事故後の、

放射性ヨードによる、

甲状腺の被曝量の推定についての論文です。

これは事故後約1ヶ月後に、

弘前大学教授の床次眞司先生らのグループによる、

甲状腺の被曝量の調査を元にしたもので、

これまでに何度か断片的に報道されたものですが、

正直内容はあまりなく、

かなり水増しされても4ページに満たないという、

釈然としない内容のものです。

福島第一原発の事故によって、

大量の放射性ヨードが飛散したことは、

間違いのない事実ですが、

それが周辺にいた住民に、

どの程度の影響を及ぼしたのかについては、

現時点で判明しているデータは非常に限られています。

ご存知のように、

放射性ヨードの物理学的半減期は短く、

放射性ヨード131は8日程度ですし、

テルル132は3日で、

ヨード132に至っては2.3時間です。

従って、

放射性ヨードの被ばくを測定するには、

その被ばくから時間が経たないうちに、

計測することが不可欠です。

しかし、

事故から間もない時期においては、

現場は混乱しているのが実際ですし、

被ばくしている可能性の高い地域に住む住民にしても、

いきなりテレビカメラや、

大学教授などの肩書きのある人物が現われて、

「被ばくの実態を検査させて欲しい」

と言われても、

協力することに抵抗を感じる方が、

むしろ自然な反応のように思います。

つまり、

こうした事故直後の調査は、

行政が旗振りをして、

半ば強制的に行なうのでなければ、

実際には困難なのです。

今回のケースでは、

原子力安全委員会の勧告により、

3月24日から30日に掛けて、

いわき市や川俣町、飯舘村の15歳以下の住民、

1149人にシンチレーションサーベイメーターを用いた、

甲状腺の被曝量の検診が行なわれ、

甲状腺等価線量は最大で32ミリシーベルト、

と発表されました。

シンチレーションサーベイメーターというのは、

空間線量を測定するのに使用する機器と、

基本的には同一のもので、

それをお子さんの首に当てて、

その放射線量の測定値から、

甲状腺に残留している、

放射性ヨードが、

どれくらいあるかを推算するのです。

測定値は空間線量率と同じ、

μSv/h(毎時マイクロシーベルト)です。

この方法は簡便ですが、

放射性ヨードのみならず、

放射性セシウムなどの、

他のガンマ線を放出する放射性物質からの放射線も、

仮に存在すれば合算して計測し、

それを全てヨード131と見做して換算するので、

その感度は低く、

甲状腺の被曝量を算定するには、

正確性に劣る、

という欠点があります。

しかし、

本来はもっと正確な検査でも、

フォローするべきところ、

行政はこの結果をもって、

「甲状腺の被曝線量は、

50ミリシーベルトにも満たないもので、

問題はない」

という観点から、

それで調査は打ち切られています。

その後、

床次先生らのグループが、

現地に入り、

4月12日から16日の間において、

南相馬市からの避難者45人と、

浪江町の住民17人の計62名に対して、

今度はNaIシンチレーション・ガンマ線スペクロトメーターによる、

甲状腺の被曝線量の測定を行なっています。

この調査は年齢を問わずに行なわれていて、

逆に言うと未成年者の測定は、

8名しか施行されていません。

ポイントは、

このガンマ線スペクトロメーターは、

放射性ヨード131の、

ガンマ線のピークのみを測定出来るので、

純粋に放射性ヨード131が、

どれだけその時点で甲状腺に残留しているのかを、

より正確に測定出来る、

という点にあります。

測定値はベクレルの表示になります。

ただ、これは測定器を5分間首に当て続けるので、

測定はサーベイメーターと比較すると、

かなり面倒になります。

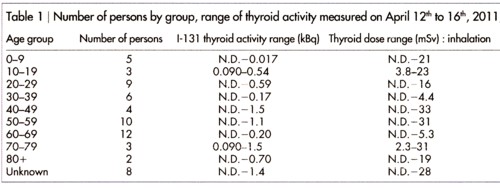

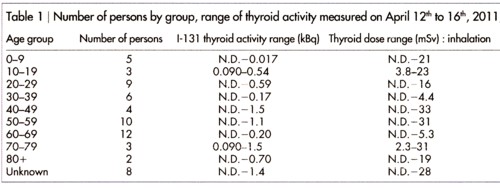

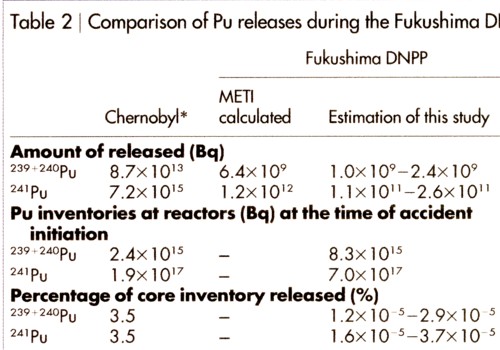

それではこちらをご覧下さい。

論文に記載された生データは、

基本的にはこれだけです。

90ベクレルから最大で1500ベクレルの放射性ヨード131が、

その時点で甲状腺に残留していることが、

確認されています。

その横に書かれているのは、

この測定された放射性ヨード131が、

3月15日1日で大気中から吸入により被曝した、

と仮定した場合、

その身体に与える将来に渡っての影響を、

ミリシーベルという単位で換算したものです。

見易くするためにこの画像では切っていますが、

その右には、

今度はこの放射性ヨード131が、

吸入ではなく、

経口で摂取した場合の、

甲状腺等価線量が記載されています。

結論としては、

吸入でも経口摂取でも、

その甲状腺等価線量には、

殆ど差がなかった、

と書かれています。

0~9歳のお子さんは、

計測されたのは5名のみですが、

その甲状腺等価線量は、

最大で24ミリシーベルト、

大人では最大で34ミリシーベルトになります。

この数字は、

以前の報道ではもっと大きなものでした。

大事なポイントは、

今回発表された測定値は、

行政の簡易測定の数値と、

極めて一致している、

という事実です。

つまり、

「お上の測定された値は正しかったのだよ」

という裏打ちのデータになっているのです。

しかも、

サーベイメーターの測定値は、

やや高めになっていて、

これはセシウムも同時に測定していることを考えると、

極めて妥当に思えます。

しかし、

これだけでお子さんの甲状腺の被曝量は、

30ミリシーベルト程度に留まる、

と考えてしまって良いのでしょうか?

放射性ヨードを実測したデータは極めて少なく、

上記のもの以外には、

論文化されているのは、

以前にご紹介した、

広島大学名誉教授の鎌田先生らのグループによるものだけです。

鎌田先生の調査は、

飯舘村と川俣町の住民15名に対して、

5月5日に尿の放射性ヨード131を測定する、

という形で行なわれています。

結果として、

放射性ヨードが尿から検出されたのは、

5名のみで、

そこから推定される甲状腺の等価線量は、

27~66ミリシーベルトとなっています。

つまり、

鎌田先生のデータは、

行政のデータや今回の床次先生のデータと比較すると、

より被ばく量は多かった可能性を示唆しています。

ただ、これは計測法は全く異なります。

甲状腺に残留する放射性物質から出るガンマ線を測定するのではなく、

尿の放射性ヨードのベクレル数から、

3月12日に住民が被ばくしたものと仮定して、

その時の被ばく量を逆算しているのです。

従って、

直接の測定でないため、

多くの制約があり、

ちょっとした条件の設定を変えるだけで、

大きく数値が変わってしまう危険性を有しています。

しかし、

この調査はその住民がどのような生活をし、

どの程度の量の放射性物質を空気中から吸い込み、

水や食べ物からどの程度の取り込みがあったのかを、

調査して推定の被ばく量を割り出しています。

こうした検証は、

床次先生の論文では全く行われていません。

問題は少数例の残留放射線量を測っただけで、

それで甲状腺の被曝線量が、

50ミリシーベルトを超える住民はいない、

と言い切って良いのか、

ということです。

床次先生の論文では、

その点を勘案して、

測定した62人のうち、

最も多く甲状腺に放射性ヨードが残留していた成人のデータから、

どのくらいの放射性ヨードを含む濃度の空気を、

吸入したかを逆算し、

それをお子さんが同じように吸入した場合に、

どの程度の被曝量になるかも推計しています。

これは全くの仮定のデータですが、

1歳や5歳の年齢では、

計算上63ミリシーベルトと、

50ミリシーベルトを超える線量になる可能性も、

示唆されるデータを追加しています。

ただ、せいぜい高く見積もっても、

このくらいに留まるだろう、

というのが論文全体の意味合いで、

鎌田先生の論文を含めても、

放射性ヨード131の甲状腺被曝については、

どんなに多く見積もっても、

100ミリシーベルトは決して超えない、

というのが、

概ね共通認識のようです。

今回のデータを、

どのように考えるべきでしょうか?

行政が主導で行なった、

サーベイメーターによる線量の生データと、

床次先生らの行なった、

スペクトロメーターによる、

残留放射性ヨードの測定データ、

そして鎌田先生らの行なった、

尿中の放射性ヨード131の測定データは、

事故当時の甲状腺の被ばくを考える上で、

重要な意味を持つものです。

ただ、重要なのはあくまで、

測定の生データのみです。

これを身体への影響として、

シーベルト単位に換算したものは、

多くの仮定の積み重ねで成立していて、

被ばくの期日が数日ずれたり、

被ばくの経路をどのように見積もるかによっても、

数値が結構違ってしまうなど、

その数値の解釈には、

慎重な検証が必要な性質のものだからです。

重要なポイントは、

NPO法人の方などが強調しているように、

3月11日以降20日くらいまでの期間に、

どのような生活をして、

どのくらいの時間外出し、

何を食べ何を飲んだか、

という詳細な記録を付けることの重要性で、

これがあれば、

後からでも被ばく量を推定することは可能です。

今回のデータはあくまで放射性ヨード131に限ったもので、

実際にはもっと半減期の短い、

テルル132やヨード132の飛散もあり、

その被ばくも存在している可能性があります。

そして、

上記の論文にも書かれているように、

その影響は検証が不可能であったために、

実際には無視されています。

従って、

ヨード131の被曝が、

小児甲状腺癌発症の主な要因だ、

というのは公式見解ではありますが、

それ以外の放射性ヨードの影響も、

それが測定されていない以上、

無視することは出来ないのです。

今回の論文も鎌田先生の論文も、

福島原発事故の周辺住民への影響は、

チェルノブイリと比較すると遥かに小さい、

というスタンスでは一致しています。

公式見解でチェルノブイリ避難民の、

甲状腺等価線量の平均は490ミリシーベルトとされていますから、

多く見積もっても60ミリシーベルト程度、

という検討結果は、

それより遥かに少ない被ばく量です。

海外では実状を知らずに、

チェルノブイリより深刻な事態であるかのような、

印象を持っている方も多く、

海外に日本の被害の実態を伝える役割を、

こうした論文は担っている側面があります。

従って、

データの解釈が、

結果として政府機関などの発表と、

あまり食い違いを見せない範囲で帰着しているのは、

一定の配慮が働いている可能性もあると思います。

勿論それが事実かも知れません。

ただ、

被曝による健康被害の発生は、

まだ現時点では未知数と考えるべきであり、

今後状況の変化によっては、

こうした初期被曝の推定のデータは、

もう一度再検証をする必要が、

あるのではないかと思います。

今日は論文化された、

福島原発事故による、

甲状腺初期被曝のデータを考えました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

今日は胃カメラの日なので、

カルテの整理をして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

今月のScientific Reports誌に掲載された、

福島原発事故後の、

放射性ヨードによる、

甲状腺の被曝量の推定についての論文です。

これは事故後約1ヶ月後に、

弘前大学教授の床次眞司先生らのグループによる、

甲状腺の被曝量の調査を元にしたもので、

これまでに何度か断片的に報道されたものですが、

正直内容はあまりなく、

かなり水増しされても4ページに満たないという、

釈然としない内容のものです。

福島第一原発の事故によって、

大量の放射性ヨードが飛散したことは、

間違いのない事実ですが、

それが周辺にいた住民に、

どの程度の影響を及ぼしたのかについては、

現時点で判明しているデータは非常に限られています。

ご存知のように、

放射性ヨードの物理学的半減期は短く、

放射性ヨード131は8日程度ですし、

テルル132は3日で、

ヨード132に至っては2.3時間です。

従って、

放射性ヨードの被ばくを測定するには、

その被ばくから時間が経たないうちに、

計測することが不可欠です。

しかし、

事故から間もない時期においては、

現場は混乱しているのが実際ですし、

被ばくしている可能性の高い地域に住む住民にしても、

いきなりテレビカメラや、

大学教授などの肩書きのある人物が現われて、

「被ばくの実態を検査させて欲しい」

と言われても、

協力することに抵抗を感じる方が、

むしろ自然な反応のように思います。

つまり、

こうした事故直後の調査は、

行政が旗振りをして、

半ば強制的に行なうのでなければ、

実際には困難なのです。

今回のケースでは、

原子力安全委員会の勧告により、

3月24日から30日に掛けて、

いわき市や川俣町、飯舘村の15歳以下の住民、

1149人にシンチレーションサーベイメーターを用いた、

甲状腺の被曝量の検診が行なわれ、

甲状腺等価線量は最大で32ミリシーベルト、

と発表されました。

シンチレーションサーベイメーターというのは、

空間線量を測定するのに使用する機器と、

基本的には同一のもので、

それをお子さんの首に当てて、

その放射線量の測定値から、

甲状腺に残留している、

放射性ヨードが、

どれくらいあるかを推算するのです。

測定値は空間線量率と同じ、

μSv/h(毎時マイクロシーベルト)です。

この方法は簡便ですが、

放射性ヨードのみならず、

放射性セシウムなどの、

他のガンマ線を放出する放射性物質からの放射線も、

仮に存在すれば合算して計測し、

それを全てヨード131と見做して換算するので、

その感度は低く、

甲状腺の被曝量を算定するには、

正確性に劣る、

という欠点があります。

しかし、

本来はもっと正確な検査でも、

フォローするべきところ、

行政はこの結果をもって、

「甲状腺の被曝線量は、

50ミリシーベルトにも満たないもので、

問題はない」

という観点から、

それで調査は打ち切られています。

その後、

床次先生らのグループが、

現地に入り、

4月12日から16日の間において、

南相馬市からの避難者45人と、

浪江町の住民17人の計62名に対して、

今度はNaIシンチレーション・ガンマ線スペクロトメーターによる、

甲状腺の被曝線量の測定を行なっています。

この調査は年齢を問わずに行なわれていて、

逆に言うと未成年者の測定は、

8名しか施行されていません。

ポイントは、

このガンマ線スペクトロメーターは、

放射性ヨード131の、

ガンマ線のピークのみを測定出来るので、

純粋に放射性ヨード131が、

どれだけその時点で甲状腺に残留しているのかを、

より正確に測定出来る、

という点にあります。

測定値はベクレルの表示になります。

ただ、これは測定器を5分間首に当て続けるので、

測定はサーベイメーターと比較すると、

かなり面倒になります。

それではこちらをご覧下さい。

論文に記載された生データは、

基本的にはこれだけです。

90ベクレルから最大で1500ベクレルの放射性ヨード131が、

その時点で甲状腺に残留していることが、

確認されています。

その横に書かれているのは、

この測定された放射性ヨード131が、

3月15日1日で大気中から吸入により被曝した、

と仮定した場合、

その身体に与える将来に渡っての影響を、

ミリシーベルという単位で換算したものです。

見易くするためにこの画像では切っていますが、

その右には、

今度はこの放射性ヨード131が、

吸入ではなく、

経口で摂取した場合の、

甲状腺等価線量が記載されています。

結論としては、

吸入でも経口摂取でも、

その甲状腺等価線量には、

殆ど差がなかった、

と書かれています。

0~9歳のお子さんは、

計測されたのは5名のみですが、

その甲状腺等価線量は、

最大で24ミリシーベルト、

大人では最大で34ミリシーベルトになります。

この数字は、

以前の報道ではもっと大きなものでした。

大事なポイントは、

今回発表された測定値は、

行政の簡易測定の数値と、

極めて一致している、

という事実です。

つまり、

「お上の測定された値は正しかったのだよ」

という裏打ちのデータになっているのです。

しかも、

サーベイメーターの測定値は、

やや高めになっていて、

これはセシウムも同時に測定していることを考えると、

極めて妥当に思えます。

しかし、

これだけでお子さんの甲状腺の被曝量は、

30ミリシーベルト程度に留まる、

と考えてしまって良いのでしょうか?

放射性ヨードを実測したデータは極めて少なく、

上記のもの以外には、

論文化されているのは、

以前にご紹介した、

広島大学名誉教授の鎌田先生らのグループによるものだけです。

鎌田先生の調査は、

飯舘村と川俣町の住民15名に対して、

5月5日に尿の放射性ヨード131を測定する、

という形で行なわれています。

結果として、

放射性ヨードが尿から検出されたのは、

5名のみで、

そこから推定される甲状腺の等価線量は、

27~66ミリシーベルトとなっています。

つまり、

鎌田先生のデータは、

行政のデータや今回の床次先生のデータと比較すると、

より被ばく量は多かった可能性を示唆しています。

ただ、これは計測法は全く異なります。

甲状腺に残留する放射性物質から出るガンマ線を測定するのではなく、

尿の放射性ヨードのベクレル数から、

3月12日に住民が被ばくしたものと仮定して、

その時の被ばく量を逆算しているのです。

従って、

直接の測定でないため、

多くの制約があり、

ちょっとした条件の設定を変えるだけで、

大きく数値が変わってしまう危険性を有しています。

しかし、

この調査はその住民がどのような生活をし、

どの程度の量の放射性物質を空気中から吸い込み、

水や食べ物からどの程度の取り込みがあったのかを、

調査して推定の被ばく量を割り出しています。

こうした検証は、

床次先生の論文では全く行われていません。

問題は少数例の残留放射線量を測っただけで、

それで甲状腺の被曝線量が、

50ミリシーベルトを超える住民はいない、

と言い切って良いのか、

ということです。

床次先生の論文では、

その点を勘案して、

測定した62人のうち、

最も多く甲状腺に放射性ヨードが残留していた成人のデータから、

どのくらいの放射性ヨードを含む濃度の空気を、

吸入したかを逆算し、

それをお子さんが同じように吸入した場合に、

どの程度の被曝量になるかも推計しています。

これは全くの仮定のデータですが、

1歳や5歳の年齢では、

計算上63ミリシーベルトと、

50ミリシーベルトを超える線量になる可能性も、

示唆されるデータを追加しています。

ただ、せいぜい高く見積もっても、

このくらいに留まるだろう、

というのが論文全体の意味合いで、

鎌田先生の論文を含めても、

放射性ヨード131の甲状腺被曝については、

どんなに多く見積もっても、

100ミリシーベルトは決して超えない、

というのが、

概ね共通認識のようです。

今回のデータを、

どのように考えるべきでしょうか?

行政が主導で行なった、

サーベイメーターによる線量の生データと、

床次先生らの行なった、

スペクトロメーターによる、

残留放射性ヨードの測定データ、

そして鎌田先生らの行なった、

尿中の放射性ヨード131の測定データは、

事故当時の甲状腺の被ばくを考える上で、

重要な意味を持つものです。

ただ、重要なのはあくまで、

測定の生データのみです。

これを身体への影響として、

シーベルト単位に換算したものは、

多くの仮定の積み重ねで成立していて、

被ばくの期日が数日ずれたり、

被ばくの経路をどのように見積もるかによっても、

数値が結構違ってしまうなど、

その数値の解釈には、

慎重な検証が必要な性質のものだからです。

重要なポイントは、

NPO法人の方などが強調しているように、

3月11日以降20日くらいまでの期間に、

どのような生活をして、

どのくらいの時間外出し、

何を食べ何を飲んだか、

という詳細な記録を付けることの重要性で、

これがあれば、

後からでも被ばく量を推定することは可能です。

今回のデータはあくまで放射性ヨード131に限ったもので、

実際にはもっと半減期の短い、

テルル132やヨード132の飛散もあり、

その被ばくも存在している可能性があります。

そして、

上記の論文にも書かれているように、

その影響は検証が不可能であったために、

実際には無視されています。

従って、

ヨード131の被曝が、

小児甲状腺癌発症の主な要因だ、

というのは公式見解ではありますが、

それ以外の放射性ヨードの影響も、

それが測定されていない以上、

無視することは出来ないのです。

今回の論文も鎌田先生の論文も、

福島原発事故の周辺住民への影響は、

チェルノブイリと比較すると遥かに小さい、

というスタンスでは一致しています。

公式見解でチェルノブイリ避難民の、

甲状腺等価線量の平均は490ミリシーベルトとされていますから、

多く見積もっても60ミリシーベルト程度、

という検討結果は、

それより遥かに少ない被ばく量です。

海外では実状を知らずに、

チェルノブイリより深刻な事態であるかのような、

印象を持っている方も多く、

海外に日本の被害の実態を伝える役割を、

こうした論文は担っている側面があります。

従って、

データの解釈が、

結果として政府機関などの発表と、

あまり食い違いを見せない範囲で帰着しているのは、

一定の配慮が働いている可能性もあると思います。

勿論それが事実かも知れません。

ただ、

被曝による健康被害の発生は、

まだ現時点では未知数と考えるべきであり、

今後状況の変化によっては、

こうした初期被曝の推定のデータは、

もう一度再検証をする必要が、

あるのではないかと思います。

今日は論文化された、

福島原発事故による、

甲状腺初期被曝のデータを考えました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

福島第一原発の労働環境とその管理について [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

Occup.Environ.Med誌の今年の4月号に掲載された

福島第一原発事故後の作業環境についての文献です。

北里大学の公衆衛生の先生の執筆で、

産業医大を中心として、

労働衛生的な観点から、

この問題に取り組まれた経緯が書かれています。

先日著者の先生の講演を聞く機会がありました。

内容は概ねこれまでに報道された範囲のもので、

左程の目新しさはありませんが、

非常に過酷な環境の中で、

本当に多くの作業員の方が、

危険極まりない作業を行ない、

曲がりなりにも、

あのような大惨事をコントロールし、

まだまだ油断は出来ませんが、

辛うじて平穏な日々が戻りつつあるのは、

そうした皆さんのおかげであることは、

僕達が決して忘れてはならない事実だと思います。

福島原発の深刻な事故が起こってから、

2011年の年末まで、

毎日2000人から3000人余の労働者が、

原発の現場で危険な作業に従事しました。

作業の性質上、

全て男性に限られています。

原発現場の作業員は、

多くの危険の中で作業を行なわざるを得なかったのですが、

その危険は大きく4つに分けられ、

放射能と熱中症とストレスと、

機械の操作ミスなどによる事故の発生です。

この4つのリスクについて、

1つずつご説明したいと思います。

まず、放射能です。

こちらをご覧下さい。

昨年の3月から4月に掛けての、

原発作業労働者の被ばく線量を一覧表にしたものです。

数値は外部被爆と内部被曝とに分けられていて、

外部被爆に関しては線量計やフィルムバッチを用いて計測し、

内部被曝についてはホールボディカウンターを使用して計測したものです。

ただ、事故直後は混乱した状況にあり、

常時使用されていた、

線量計などの測定機器も、

その多くが津波で流されたり使用不能になってしまったため、

現場の代表者のみが線量計を装着し、

その数値を参考にして、

その現場での被ばく線量の目安にする、

というようなこともあったようです。

ホールボディカウンターも直後は使用出来ず、

順次計測を行なって、

昨年の10月31日までに、

17780名の労働者の内部被曝線量の計測が行われています。

ただ、本人確認の取れていない16名を含む、

109名がその時点ではまだ計測を受けていないと、

論文には記載されています。

短期間の作業の場合、

その初日1日に全ての被ばくをしたと仮定して、

暫定値が計測されています。

従って、上記の内部被曝の数値は、

考え得る最高値、

ということになる訳です。

原発正門前のモニタリングポストにおける、

最大の計測線量率は毎時3130マイクロシーベルトです。

上の表を見て頂くと、

矢張り事故同月の3月の被ばく線量が、

最も多く、

それも内部被曝が多い、

ということが分かります。

内部被曝の積算線量が、

3月中だけで200ミリシーベルトを超えた方が、

5名いて、

最も多く被曝をされた方は、

内部被曝線量が590ミリシーベルトで、

トータルな被ばく線量は670.4シーベルトに達しています。

論文の記載によれば、

これは主に放射性物質の吸入によるものと、

考えられています。

これは防御のマスクが適切に装着されない環境下で、

作業がなされた可能性を示唆しています。

電源の回復が3月26日で、

それまでの間は、

最も放射線の管理が不充分であった時期だと思われます。

表をご覧頂くと分かるように、

4月には著明に放射線に関する労働環境は改善し、

最も多く被ばくをされた方でも、

被ばく量は69.3ミリシーベルトに留まっています。

そして、

画像を見やすくするためにお示ししてありませんが、

5月では最大の被ばく量は、

41.6ミリシーベルトと、

50ミリシーベルトを切っています。

チェルノブイリの原発事故においては、

134人の作業労働者が0.8~16グレイの被ばくを受けて、

急性の放射線障害に罹患し、

事故後の4か月の間に、

そのうちの28名が亡くなっています。

現状福島のケースでは、

まだ1人も急性の放射線障害を起こしてはおらず、

作業労働者の99%は積算で100ミリシーベルト未満の、

被ばく量に留まっています。

勿論事故の性質も異なりますから、

一概に比較することは出来ませんし、

被ばくの長期的な影響については、

今後のモニタリングが不可欠ですが、

この差の裏には、

作業労働者の作業環境の改善に、

尽力した多くの専門家の努力もあったということだけは、

事実として記憶に留める必要が、

あるのではないかと思います。

昨年の5月くらいの時期になると、

被ばくの管理はほぼ安定するのとは裏腹に、

今度は熱中症のリスクが管理上の問題になります。

放射能の防護のために、

防護衣を二重に身に付け、

放射性物質の粉塵の遮蔽のために、

p100という特殊なマスクを装着して、

作業を行なうのですが、

この状況というのは、

放射線防護のためには最善ですが、

熱中症のリスクという観点からは、

最悪なのです。

熱中症の予防のため、

政府は東電に、

6月27日から8月31日の期間においては、

午後2時から5時までの作業は避けるように通達を出し、

そのため作業は早朝もしくは深夜から始まり、

午後2時には終わる、

という体勢が取られました。

国際的な管理においては、

体感で28℃以上の環境下では、

1時間のうち4分の3は休むように、

という基準が設けられていますが、

現実的には作業員の多くは、

20キロ離れたJヴィレッジで、

準備をしてから現場に入るので、

その基準を守って、

有効に作業することは、

実際には不可能です。

従って実際には、

1時間の作業を行ない、

その後40分は休憩する、

というシフトが行なわれました。

その40分の休憩中に一旦防備を解き、

放射線量と全身状態をチェックし、

問題がなければ、

再び防備を身に付けて、

再び1時間の作業に入ります。

健康のチェックは30分毎に行ない、

1時間の作業の前に500ミリリットル、

作業後に200~500ミリリットルの、

イオン飲料を摂取します。

このような管理を行なった結果として、

3月から昨年の10月までに、

46名の作業員が軽症を含む熱中症の症状を認めましたが、

死亡の事例は1例も出ていません。

作業の過酷さを考えれば、

これも誇るべき結果ではないかと思います。

それ以外に作業中のストレスも、

過酷なものであったと思います。

論文の著者の講演をお聞きすると、

宿泊所など待機場所の環境は悪く、

食事は貧弱な弁当の類で、

ザコ寝のような状態が続いていたようです。

これはもっと環境を良くすることは、

可能ではあったのですが、

「作業が快適に行なわれている」

というような報道がされると、

「被災者はもっと過酷な状況で苦しんでいるのに何だ!」

という非難が来ることを怖れて、

東電としては、

環境の改善を敢えてしなかった側面があった、

とのことでした。

こうした話も、

いつものことですが、

非常に考えさせられます。

勿論原発に対しては、

色々な考え方があるでしょうし、

今回の事故そのものに対しても、

色々な立場や考え方があることと思います。

ただ、どのような立場に立つにしても、

今実際に過酷な作業に従事されている、

多くの方がいて、

そうした方のご家族がいて、

旦那さんやお父さんの無事を祈っているのですから、

そうした事実を、

僕達は常に忘れてはならないと思いますし、

そうした方のお気持ちを傷付けるようなことは、

絶対にするべきではないと思います。

また、そうした方の待遇の改善や、

今後の補償には、

最大限の優先度が求められると思いますが、

それが置き去りになることのないように、

たとえば、

「東電の給料を下げろ!ボーナス出すな!」

と言われるような方は、

同時に、

「役員の報酬をゼロにして、

その分をそのまま作業労働者に分配しろ」

くらいはセットで言って頂きたいな、

と思うのです。

今日は忘れられがちな、

原発作業の衛生管理についての話でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

Occup.Environ.Med誌の今年の4月号に掲載された

福島第一原発事故後の作業環境についての文献です。

北里大学の公衆衛生の先生の執筆で、

産業医大を中心として、

労働衛生的な観点から、

この問題に取り組まれた経緯が書かれています。

先日著者の先生の講演を聞く機会がありました。

内容は概ねこれまでに報道された範囲のもので、

左程の目新しさはありませんが、

非常に過酷な環境の中で、

本当に多くの作業員の方が、

危険極まりない作業を行ない、

曲がりなりにも、

あのような大惨事をコントロールし、

まだまだ油断は出来ませんが、

辛うじて平穏な日々が戻りつつあるのは、

そうした皆さんのおかげであることは、

僕達が決して忘れてはならない事実だと思います。

福島原発の深刻な事故が起こってから、

2011年の年末まで、

毎日2000人から3000人余の労働者が、

原発の現場で危険な作業に従事しました。

作業の性質上、

全て男性に限られています。

原発現場の作業員は、

多くの危険の中で作業を行なわざるを得なかったのですが、

その危険は大きく4つに分けられ、

放射能と熱中症とストレスと、

機械の操作ミスなどによる事故の発生です。

この4つのリスクについて、

1つずつご説明したいと思います。

まず、放射能です。

こちらをご覧下さい。

昨年の3月から4月に掛けての、

原発作業労働者の被ばく線量を一覧表にしたものです。

数値は外部被爆と内部被曝とに分けられていて、

外部被爆に関しては線量計やフィルムバッチを用いて計測し、

内部被曝についてはホールボディカウンターを使用して計測したものです。

ただ、事故直後は混乱した状況にあり、

常時使用されていた、

線量計などの測定機器も、

その多くが津波で流されたり使用不能になってしまったため、

現場の代表者のみが線量計を装着し、

その数値を参考にして、

その現場での被ばく線量の目安にする、

というようなこともあったようです。

ホールボディカウンターも直後は使用出来ず、

順次計測を行なって、

昨年の10月31日までに、

17780名の労働者の内部被曝線量の計測が行われています。

ただ、本人確認の取れていない16名を含む、

109名がその時点ではまだ計測を受けていないと、

論文には記載されています。

短期間の作業の場合、

その初日1日に全ての被ばくをしたと仮定して、

暫定値が計測されています。

従って、上記の内部被曝の数値は、

考え得る最高値、

ということになる訳です。

原発正門前のモニタリングポストにおける、

最大の計測線量率は毎時3130マイクロシーベルトです。

上の表を見て頂くと、

矢張り事故同月の3月の被ばく線量が、

最も多く、

それも内部被曝が多い、

ということが分かります。

内部被曝の積算線量が、

3月中だけで200ミリシーベルトを超えた方が、

5名いて、

最も多く被曝をされた方は、

内部被曝線量が590ミリシーベルトで、

トータルな被ばく線量は670.4シーベルトに達しています。

論文の記載によれば、

これは主に放射性物質の吸入によるものと、

考えられています。

これは防御のマスクが適切に装着されない環境下で、

作業がなされた可能性を示唆しています。

電源の回復が3月26日で、

それまでの間は、

最も放射線の管理が不充分であった時期だと思われます。

表をご覧頂くと分かるように、

4月には著明に放射線に関する労働環境は改善し、

最も多く被ばくをされた方でも、

被ばく量は69.3ミリシーベルトに留まっています。

そして、

画像を見やすくするためにお示ししてありませんが、

5月では最大の被ばく量は、

41.6ミリシーベルトと、

50ミリシーベルトを切っています。

チェルノブイリの原発事故においては、

134人の作業労働者が0.8~16グレイの被ばくを受けて、

急性の放射線障害に罹患し、

事故後の4か月の間に、

そのうちの28名が亡くなっています。

現状福島のケースでは、

まだ1人も急性の放射線障害を起こしてはおらず、

作業労働者の99%は積算で100ミリシーベルト未満の、

被ばく量に留まっています。

勿論事故の性質も異なりますから、

一概に比較することは出来ませんし、

被ばくの長期的な影響については、

今後のモニタリングが不可欠ですが、

この差の裏には、

作業労働者の作業環境の改善に、

尽力した多くの専門家の努力もあったということだけは、

事実として記憶に留める必要が、

あるのではないかと思います。

昨年の5月くらいの時期になると、

被ばくの管理はほぼ安定するのとは裏腹に、

今度は熱中症のリスクが管理上の問題になります。

放射能の防護のために、

防護衣を二重に身に付け、

放射性物質の粉塵の遮蔽のために、

p100という特殊なマスクを装着して、

作業を行なうのですが、

この状況というのは、

放射線防護のためには最善ですが、

熱中症のリスクという観点からは、

最悪なのです。

熱中症の予防のため、

政府は東電に、

6月27日から8月31日の期間においては、

午後2時から5時までの作業は避けるように通達を出し、

そのため作業は早朝もしくは深夜から始まり、

午後2時には終わる、

という体勢が取られました。

国際的な管理においては、

体感で28℃以上の環境下では、

1時間のうち4分の3は休むように、

という基準が設けられていますが、

現実的には作業員の多くは、

20キロ離れたJヴィレッジで、

準備をしてから現場に入るので、

その基準を守って、

有効に作業することは、

実際には不可能です。

従って実際には、

1時間の作業を行ない、

その後40分は休憩する、

というシフトが行なわれました。

その40分の休憩中に一旦防備を解き、

放射線量と全身状態をチェックし、

問題がなければ、

再び防備を身に付けて、

再び1時間の作業に入ります。

健康のチェックは30分毎に行ない、

1時間の作業の前に500ミリリットル、

作業後に200~500ミリリットルの、

イオン飲料を摂取します。

このような管理を行なった結果として、

3月から昨年の10月までに、

46名の作業員が軽症を含む熱中症の症状を認めましたが、

死亡の事例は1例も出ていません。

作業の過酷さを考えれば、

これも誇るべき結果ではないかと思います。

それ以外に作業中のストレスも、

過酷なものであったと思います。

論文の著者の講演をお聞きすると、

宿泊所など待機場所の環境は悪く、

食事は貧弱な弁当の類で、

ザコ寝のような状態が続いていたようです。

これはもっと環境を良くすることは、

可能ではあったのですが、

「作業が快適に行なわれている」

というような報道がされると、

「被災者はもっと過酷な状況で苦しんでいるのに何だ!」

という非難が来ることを怖れて、

東電としては、

環境の改善を敢えてしなかった側面があった、

とのことでした。

こうした話も、

いつものことですが、

非常に考えさせられます。

勿論原発に対しては、

色々な考え方があるでしょうし、

今回の事故そのものに対しても、

色々な立場や考え方があることと思います。

ただ、どのような立場に立つにしても、

今実際に過酷な作業に従事されている、

多くの方がいて、

そうした方のご家族がいて、

旦那さんやお父さんの無事を祈っているのですから、

そうした事実を、

僕達は常に忘れてはならないと思いますし、

そうした方のお気持ちを傷付けるようなことは、

絶対にするべきではないと思います。

また、そうした方の待遇の改善や、

今後の補償には、

最大限の優先度が求められると思いますが、

それが置き去りになることのないように、

たとえば、

「東電の給料を下げろ!ボーナス出すな!」

と言われるような方は、

同時に、

「役員の報酬をゼロにして、

その分をそのまま作業労働者に分配しろ」

くらいはセットで言って頂きたいな、

と思うのです。

今日は忘れられがちな、

原発作業の衛生管理についての話でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

MRIのリスクについて [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

MRI検査は言うまでもなく、

身体の中の器質的な変化を診断するのに、

有用な検査法です。

同じような検査にCTがありますが、

こちらは放射線の被ばくを伴う検査であり、

それに比較すると、

放射線を使用しないMRIは、

より安全性が高い、

とのイメージがあります。

ただ、MRIは強力な磁場を作って、

その中でその磁場を変動させながら検査を行ないます。

しかも、MRIの性能が良くなるにつれ、

その磁場の強さもより強いものになっています。

日常生活では遭遇しないような、

強力な磁場の影響を受けることで、

何か身体に問題は生じないのでしょうか?

強力な磁場の中に置かれると、

それだけで体調不良の生じることがあります。

神経の刺激されることによって、

手足の痺れや痛みの生じることがありますし、

「磁場酔い」と言って、

二日酔いのような眩暈や頭痛の生じることがあります。

こうした身体の変化は一時的なもので、

特に後遺症を残すこともなく、

身体に害はないと考えられています。

ただ、現時点で妊娠されている女性に、

MRI検査が原則行わないのが望ましい、

とされているのは、

強い磁場の胎児に与える影響が、

必ずしも明確には分かっていないからです。

必要性が高いと判断された場合や緊急時には、

妊娠されている女性でも、

MRI検査は施行されます。

概ねCTはそうした場合にも施行されません。

ただ、放射性の胎児への影響については、

これまでの知見の積み重ねがあり、

安全を高く見積もっても、

10ミリシーベルト未満の被ばく量であれば、

ほぼ問題のないことが分かっています。

従って、低線量のCTであれば、

即危険ということはなく、

強力な磁場の与える影響の方が、

未知数であるのですから、

個人的には緊急時にはCTを優先しても、

悪くはないのではないか、

と思います。

強い磁場の中に身体が置かれた場合、

身体が熱を持ったり、

体内に磁場に反応する金属が、

微量でも存在すると、

その金属の磁場に沿った移動が、

健康や安全上の問題となることもあります。

これは身体そのものを含めて、

その磁性体としての性質と、

電気の通り易さによって決まります。

2000年に海外で、

酸素ボンベが強力な磁力によって吹っ飛び、

死傷者を出すという事故が報告されています。

誤ってMRI室では使用不可の点滴台が持ち込まれ、

それが叩き付けられて負傷するような事故も、

発生しています。

このように、

身体の外にある金属も危険ですが、

身体の表面や体内にある金属にも、

同様のリスクが存在します。

体内の金属が磁性体である場合、

強力な磁場により引き寄せられて、

その体内での位置が変わったり、

その部分が熱を持ったりします。

ペースメーカーや整形外科的な手術に使用される金属、

歯科処置に使用される金属などは、

その性質も分かっており、

実際に磁場の内部での動態も調査がされていて、

概ねその安全性も危険性も、

事前に把握が可能となっています。

その中には危険性が高く、

全てのMRI検査が困難なものもあれば、

全く検査に問題のないもの、

その検査部位や磁場の強度によって、

注意が必要なものなどがあります。

ただ、医療用ではなく美容的観点から、

身体に磁性体が使用されることもあり、

その対応が問題となることもあります。

先日刺青(tattoo)のことが話題になり、

「刺青があるとMRIは撮れない」

という記載がブログなどにありました。

中には医療関係者の手によるものもあります。

刺青は勿論特定の職種の方の目印のように使用された、

トラディショナルな形式のものがあり、

それから海外から逆輸入のような形で入って来た、

どちらかと言えばお洒落目的のものもあります。

tattooとMRIで文献検索をしても、

あまりまとまった報告には行き当たりません。

2000年にアメリカでの事例報告が簡単なレポートになっていて、

これはファッション目的の部分的な刺青が、

MRI検査時に発熱して火傷になった、

というものです。

ただ、論文の記載は、

「非常に稀なケース」というもので、

その後も同様の報告が多数ある、

という訳ではありません。

トラディショナルな刺青と、

ファッション目的の最近の刺青では、

その染料の成分が異なり、

トラディショナルなものではより痛みや熱が出易い、

という意見があります。

それは確かに成分に差はあるでしょうし、

イメージ的にはそんな気もしますが、

しっかりと検証されたデータのようなものは、

僕は見たことはなく、

実際の調査の困難さから考えて、

あまりそうした調査などは、

行なわれてはいないように思います。

僕の手元にアイメークや刺青シールの、

MRIによるリスクを検討した文献があり、

それによると調査の範囲では、

染料の電気伝導性は低く、

発火のリスクは殆どなさそうだ、

というものでした。

ただ、若干の磁場への反応性は持っていて、

強力な磁場により、

動きの生じる可能性はあるという見解です。

端的に言えば、

全ての染料や化粧品などには、

磁性体の含まれている可能性が皆無ではなく、

その性質によって、

強力な磁場の中に置かれれば、

一定の影響を受ける可能性があります。

コンタクトレンズなども、

材質によりそのリスクがあります。

ボディアートやアイメイク、刺青も、

その面ではほぼ同等に考えるのが妥当で、

すなわち、移動する可能性のあるものに関しては、

そのリスクがあり、

固定されたものに関しては、

痛みを感じたり、

熱を持ち、

場合によっては火傷に至るものもあります。

仮に全身の彫り物があれば、

全身の痛みや発熱が生じる可能性があり、

トラディショナルな刺青がリスクが高いというのは、

むしろその意味合いが大きく、

成分の厳密な比較などは、

されてはいないのではないかと推察します。

従って、多くの刺青もメイクも、

通常はMRI検査自体は可能で、

ただしその部位の痛みや発熱の、

生じる可能性はあるので、

メイクのように取れるものは取り、

症状に注意して、

少しでも変化があれば、

検査を中断する、

という方針で問題はなさそうです。

実際、画像診断の大手のクリニックにお聞きしたところ、

同意書を取っての慎重な検査で、

概ね対応している、

とのことでした。

MRI検査は強力な磁場を利用しており、

放射線の被ばくはありませんが、

そのリスクは放射線より、

むしろ未知数である、という言い方も出来ます。

端的に言えば、

ある時急に、

「MRI検査を行なうと、これこれによる死亡リスクが上昇する」

というような報告が出て来る可能性はあるのです。

従って、

検査は原則として必要最小限が望ましいと思いますし、

CTとの使い分けも、

もう少し実証的な検証が、

必要なのではないかと思います。

今日はMRIのリスクについての話でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

朝から健診結果の整理などして、

それから今PCに向かっています。

それでは今日の話題です。

MRI検査は言うまでもなく、

身体の中の器質的な変化を診断するのに、

有用な検査法です。

同じような検査にCTがありますが、

こちらは放射線の被ばくを伴う検査であり、

それに比較すると、

放射線を使用しないMRIは、

より安全性が高い、

とのイメージがあります。

ただ、MRIは強力な磁場を作って、

その中でその磁場を変動させながら検査を行ないます。

しかも、MRIの性能が良くなるにつれ、

その磁場の強さもより強いものになっています。

日常生活では遭遇しないような、

強力な磁場の影響を受けることで、

何か身体に問題は生じないのでしょうか?

強力な磁場の中に置かれると、

それだけで体調不良の生じることがあります。

神経の刺激されることによって、

手足の痺れや痛みの生じることがありますし、

「磁場酔い」と言って、

二日酔いのような眩暈や頭痛の生じることがあります。

こうした身体の変化は一時的なもので、

特に後遺症を残すこともなく、

身体に害はないと考えられています。

ただ、現時点で妊娠されている女性に、

MRI検査が原則行わないのが望ましい、

とされているのは、

強い磁場の胎児に与える影響が、

必ずしも明確には分かっていないからです。

必要性が高いと判断された場合や緊急時には、

妊娠されている女性でも、

MRI検査は施行されます。

概ねCTはそうした場合にも施行されません。

ただ、放射性の胎児への影響については、

これまでの知見の積み重ねがあり、

安全を高く見積もっても、

10ミリシーベルト未満の被ばく量であれば、

ほぼ問題のないことが分かっています。

従って、低線量のCTであれば、

即危険ということはなく、

強力な磁場の与える影響の方が、

未知数であるのですから、

個人的には緊急時にはCTを優先しても、

悪くはないのではないか、

と思います。

強い磁場の中に身体が置かれた場合、

身体が熱を持ったり、

体内に磁場に反応する金属が、

微量でも存在すると、

その金属の磁場に沿った移動が、

健康や安全上の問題となることもあります。

これは身体そのものを含めて、

その磁性体としての性質と、

電気の通り易さによって決まります。

2000年に海外で、

酸素ボンベが強力な磁力によって吹っ飛び、

死傷者を出すという事故が報告されています。

誤ってMRI室では使用不可の点滴台が持ち込まれ、

それが叩き付けられて負傷するような事故も、

発生しています。

このように、

身体の外にある金属も危険ですが、

身体の表面や体内にある金属にも、

同様のリスクが存在します。

体内の金属が磁性体である場合、

強力な磁場により引き寄せられて、

その体内での位置が変わったり、

その部分が熱を持ったりします。

ペースメーカーや整形外科的な手術に使用される金属、

歯科処置に使用される金属などは、

その性質も分かっており、

実際に磁場の内部での動態も調査がされていて、

概ねその安全性も危険性も、

事前に把握が可能となっています。

その中には危険性が高く、

全てのMRI検査が困難なものもあれば、

全く検査に問題のないもの、

その検査部位や磁場の強度によって、

注意が必要なものなどがあります。

ただ、医療用ではなく美容的観点から、

身体に磁性体が使用されることもあり、

その対応が問題となることもあります。

先日刺青(tattoo)のことが話題になり、

「刺青があるとMRIは撮れない」

という記載がブログなどにありました。

中には医療関係者の手によるものもあります。

刺青は勿論特定の職種の方の目印のように使用された、

トラディショナルな形式のものがあり、

それから海外から逆輸入のような形で入って来た、

どちらかと言えばお洒落目的のものもあります。

tattooとMRIで文献検索をしても、

あまりまとまった報告には行き当たりません。

2000年にアメリカでの事例報告が簡単なレポートになっていて、

これはファッション目的の部分的な刺青が、

MRI検査時に発熱して火傷になった、

というものです。

ただ、論文の記載は、

「非常に稀なケース」というもので、

その後も同様の報告が多数ある、

という訳ではありません。

トラディショナルな刺青と、

ファッション目的の最近の刺青では、

その染料の成分が異なり、

トラディショナルなものではより痛みや熱が出易い、

という意見があります。

それは確かに成分に差はあるでしょうし、

イメージ的にはそんな気もしますが、

しっかりと検証されたデータのようなものは、

僕は見たことはなく、

実際の調査の困難さから考えて、

あまりそうした調査などは、

行なわれてはいないように思います。

僕の手元にアイメークや刺青シールの、

MRIによるリスクを検討した文献があり、

それによると調査の範囲では、

染料の電気伝導性は低く、

発火のリスクは殆どなさそうだ、

というものでした。

ただ、若干の磁場への反応性は持っていて、

強力な磁場により、

動きの生じる可能性はあるという見解です。

端的に言えば、

全ての染料や化粧品などには、

磁性体の含まれている可能性が皆無ではなく、

その性質によって、

強力な磁場の中に置かれれば、

一定の影響を受ける可能性があります。

コンタクトレンズなども、

材質によりそのリスクがあります。

ボディアートやアイメイク、刺青も、

その面ではほぼ同等に考えるのが妥当で、

すなわち、移動する可能性のあるものに関しては、

そのリスクがあり、

固定されたものに関しては、

痛みを感じたり、

熱を持ち、

場合によっては火傷に至るものもあります。

仮に全身の彫り物があれば、

全身の痛みや発熱が生じる可能性があり、

トラディショナルな刺青がリスクが高いというのは、

むしろその意味合いが大きく、

成分の厳密な比較などは、

されてはいないのではないかと推察します。

従って、多くの刺青もメイクも、

通常はMRI検査自体は可能で、

ただしその部位の痛みや発熱の、

生じる可能性はあるので、

メイクのように取れるものは取り、

症状に注意して、

少しでも変化があれば、

検査を中断する、

という方針で問題はなさそうです。

実際、画像診断の大手のクリニックにお聞きしたところ、

同意書を取っての慎重な検査で、

概ね対応している、

とのことでした。

MRI検査は強力な磁場を利用しており、

放射線の被ばくはありませんが、

そのリスクは放射線より、

むしろ未知数である、という言い方も出来ます。

端的に言えば、

ある時急に、

「MRI検査を行なうと、これこれによる死亡リスクが上昇する」

というような報告が出て来る可能性はあるのです。

従って、

検査は原則として必要最小限が望ましいと思いますし、

CTとの使い分けも、

もう少し実証的な検証が、

必要なのではないかと思います。

今日はMRIのリスクについての話でした。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

福島第一原発北西37キロの被ばく調査結果を考える [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日は水曜日なので、

診療は午前中で終わり、

午後は産業医の面談に廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

今年の3月のJournal of Environmental Radioactivity誌に掲載された、

福島第一原発北西37キロ付近における、

住民の被ばく量を解析した論文です。

第一著者は広島大学名誉教授の、

鎌田七男先生です。

この調査は昨年の5月初めから6月に掛けて、

福島県飯舘村と川俣町の住民15名の、

原発事故後の生活の聞き取り調査と、

尿の放射性セシウムと放射性ヨードの測定を行ない、

その結果から、

住民の被ばくの程度を推計したものです。

皆さんもよくご存知のように、

放射性物質による被ばくには、

内部被曝と外部被爆とがあります。

今回の調査においては、

外部被爆は行政により公表されている、

モニタリングポストの空間線量率を元に、

住民のアンケート調査から、

その住民が1日のうちどの程度の時間を、

外で過ごし、

どの程度の時間を家の中で過ごしたか、

また住居は木造であったか鉄筋コンクリートであったか、

といった情報から、

1日当たりの被爆線量を推計し、

それを加算して累積実効線量を計算しています。

これがまず一点。

ただ、この調査は、

福島県全域で行なわれている、

アンケート調査でも、

それが適切に行なわれれば、

その推計は可能となる性質のものです。

次に内部被曝の調査として、

放射性物質の放出開始を3月12日として、

その54日後の5月5日と、

78~85日目の5月29日~6月6日に、

同じ住民15名に、

尿中の放射性セシウム(134と137)および、

放射性ヨード131の、

測定を行なっています。

この尿の測定値から、

内部被曝量を推計しようと言うのです。

しかし、いつどれだけ被曝したか分からないものを、

たった2回の測定で、

どれだけトータルな被曝量を推定出来るのでしょうか?

何となく無理がありそうな気がします。

こちらをご覧下さい。

これが文献にある、

トータルな生データです。

基本的にこの文献において、

内部被曝の推計に使用されるデータは、

これだけのものです。

この表の上半分が5月5日の測定で、

下半分が5月29日から6月6日の測定です。

放射性セシウム自体は、

全ての事例において、

2回の測定共に検出されています。

初回の測定で最も検出量が多かったのは、

G2とされた方で、

セシウム134は9.14±0.93、

それが2回目の測定では1.89±0.46と、

1ヶ月で著明に減少しています。

しかし、逆にG1の方は、

2回目の測定の方が、

セシウム134は倍増しています。

つまり、昨年の5月の時点においても、

放射性セシウムの内部被曝は、

継続している、

ということが分かります。

測定値は個別のケースによって、

1ヶ月の間隔を置いても、

増加したり減少したりその経過は様々です。

要するに被曝が継続している方もいれば、

そうではない方もいるのです。

これでこの2回の測定から、

トータルの内部被曝の預託実効線量を、

換算するのは非常に困難なように思えます。

実際はどうだったのでしょうか?

こちらをご覧下さい。

実際の表は横長なので、

2分割してお示しします。

これは表の左半分の部分です。

左には最初の表にある個人の識別番号が示され、

右には算出された外部被爆の累積の実効線量が表示されています。

単位はミリシーベルトです。

次をご覧下さい。

こちらはオリジナルの表の右半分です。

各人の尿中セシウムの測定値を元にした、

セシウムの預託実効線量と、

同じく尿中ヨード131の測定値を元にした、

ヨード131の甲状腺等価線量の計算値が示されています。

僕の読み込みが未熟なのかも知れませんが、

文献の説明を読む限り、

2回目の測定は全く無視され、

1回目の測定のみから、

預託実効線量が計算されています。

従って、外部被爆の実効線量も、

1回目の測定が行なわれた、

5月5日までの分が計算されているのです。

放射性物質は3月12日~15日に掛けて飛散し、

周辺の土壌や水、野菜の葉の表面などに沈着します。

3月20日以降は食品の出荷制限等が行なわれたので、

それ以前の時期にメインの被曝は起こったと想定し、

実際には20日の1日で被曝したものと仮定して、

全ての内部被曝の計算が行なわれています。

しかし、どうなのでしょうか?

2回目の測定で、

数値が上昇している方が、

いることから明らかなように、

食事や水などを介した内部被曝が、

3月20日の1日で起こったとは到底考えられません。

この計算にはかなり無理があるように、

僕には思えてなりません。

ただ、僕の手元に別の研究グループの方による、

尿中の放射性セシウムからの、

実効線量の推測法の資料があるのですが、

それは毎日少量ずつの被曝があることを仮定した計算になっていて、

それを利用して上記のデータを換算してみると、

勿論違いはありますが、

それほど大きくは実効線量自体は変わりません。

従って、被曝の仕方が違っても、

ラフな計算としては、

左程のくるいは生じないようです。

それでも、2回目の測定値を元にして、

同じ計算をすれば、

それはまた別の結果が出ることになるのは間違いがありません。

放射性ヨード131に関しては、

もう少し話はシンプルで、

最初の測定においても、

検出されたのは5名のみです。

そして、その全例で2回目の測定では、

未検出となっています。

まあ、ヨード131の半減期の短さから言えば、

これは当然の結果と言えなくもありません。

放射性ヨードの被曝を検証するには、

少なくとも被曝後1ヶ月以内の計測が必要であった、

と考えられます。

ヨードの被曝も、

同じように3月20日にのみ起こったものとして、

その実効線量が計算されています。

ただ、こちらは半減期が短いので、

そう仮定してもそれほど大きなくるいはないのです。

その結果は甲状腺の等価線量が27~66ミリシーベルト、

と試算されていますが、

これは甲状腺へのヨードの取り込みが、

摂取量の3割であるとの仮定のもので、

実際にはこれはかなり幅があり、

1つの参考程度にしか言えないのではないかと思います。

ちょっとミスがあり、

表1では、

G3は10歳で48キロという巨体ですが、

G5は14歳で30キロという細身で、

表2ではこの2人の年齢が入れ替わっています。

おそらく表2が正しく、

表1は年齢が入れ替わっているようです。

どうも、こういう単純なところにミスがあると、

この雑誌の査読はどうなのかしら、

と疑問になりますし、

個々の計算の正しさも、

ちょっと不安に感じます。

こんなことは些細なことだと、

思われる方が多いかも知れません。

しかし、僕は学位論文の時など、

こうした誤植の修正に、

散々苦しんで何度も遣り取りをしましたし、

こうした論文にとって数字は命であり、

その部分に誤りがあることは、

少なくともまともな雑誌であれば、

絶対に許されないのだと、

尊敬する先生から教わりましたから、

こうしたミスのある論文を、

あまりまっとうなものとは思えません。

そう思ってよく見ると、

あれ、どうしてこちらの人よりこちらの人の方が、

実効線量が多くなっているの? と、

誰か詳しい方に検算して頂きたいのですが、

どうも腑に落ちない数値が、

所々にあります。

元データもG2の方のセシウムの数値の減り方など、

自然に減ったにしては有り得ないような数値に思えます。

ほぼ同じか少し遅れた時期に、

NPO法人の方が測定した数値を見ても、

1ヶ月で半減くらいはしても、

それより著明な減少はないからです。

セシウムの生物学的半減期のデータからしても、

有り得ない感じがします。

また、G1の方のセシウム134が、

1ヶ月後に倍以上になっているのも、

測定に同意されるくらいですから、

慎重な生活はされていたのだと思いますし、

腑に落ちないものを感じます。

更にはセシウム134>セシウム137となっている測定値が多く、

これも絶対ないとは言えませんが、

一般論から言えば、

放出量はほぼ同じで、

半減期は134の方が短いのですから、

そうした数値が多いことは、

データの信頼性に疑義を呈するものではないかと思います。

今回のデータから僕の思うことは、

矢張り本来はもっと多数例で、

尿中の放射性物質の測定は行なわれるべきで、

内部被曝の経過を、

経時的に追うことが重要だ、

ということです。

NPO法人などが個別に計測を行なっているのは、

その点で意味のあることだと思います。

内部被曝のデータは、

計測しなければ得られませんし、

今回の文献のデータからも分かるように、

そこに一定の傾向はなく、

個別の事例の経過は様々です。

本来はちょっとした注意で避け得る内部被曝を、

それが健康上大きな問題のないレベルであっても、

敢えて受ける必要はないからです。

もう1つは、

そうは言っても尿中の測定のみから、

その被曝量を、

身体に与える実効線量のような形で、

正確に推定することは非常に困難で、

特定の時点での被曝と仮定して数値を出し、

○○シーベルトだからまだ安心、

などと言うのは、

実際にはあまり意味のないことなのではないか、

ということです。

内部被曝の正確な身体への影響を、

数値化することは実際には非常に困難なので、

確かにそれを数値化して比較することには、

一定の意味はありますが、

その数値が一人歩きすることは、

あまりあるべきではないと思います。

最後にこのデータの解釈ですが、

たとえばG1という方を見て頂くと、

5月5日までの外部被爆は推計で8.7ミリシーベルトで、

その間のラフな計算による内部被曝は、

セシウムが0.110ミリシーベルトで、

ヨードが甲状腺の等価線量で66ミリシーベルト。

これは預託実効線量としては、

組織加重係数を0.04として2.64、

0.05として3.3ミリシーベルトです。

ここにおいて、

セシウムの内部被曝は、

外部被爆やヨードの内部被曝と比較すると、

かなり無視出来るほど少ない、

という言い方が出来ます。

それは端的に言えば物理学的半減期が長いからです。

実際にはヨード132のような、

より半減期の短い核子の影響もあり、

それは実証は不可能だけれど、

無視は出来ない性質のものだ、

ということも分かります。

内部被曝により身体に与える影響は、

むしろその方が大きい可能性があるからです。

放射性ヨード以外の内部被曝は、

基本的に問題にはならない、

という専門家の発言は、

こうしたことをその裏打ちにしているのです。

ただ、内部被曝の推計値は、

多くの仮定の元にラフに計算されていて、

その仮定のうちの1つに変化があれば、

簡単に数倍になるような可能性もあることは、

理解しておく必要があるのではないかと思います。

今日は昨年の5月~6月に測定された、

尿中の放射性物質の測定値の文献を考えました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

今日は水曜日なので、

診療は午前中で終わり、

午後は産業医の面談に廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

今年の3月のJournal of Environmental Radioactivity誌に掲載された、

福島第一原発北西37キロ付近における、

住民の被ばく量を解析した論文です。

第一著者は広島大学名誉教授の、

鎌田七男先生です。

この調査は昨年の5月初めから6月に掛けて、

福島県飯舘村と川俣町の住民15名の、

原発事故後の生活の聞き取り調査と、

尿の放射性セシウムと放射性ヨードの測定を行ない、

その結果から、

住民の被ばくの程度を推計したものです。

皆さんもよくご存知のように、

放射性物質による被ばくには、

内部被曝と外部被爆とがあります。

今回の調査においては、

外部被爆は行政により公表されている、

モニタリングポストの空間線量率を元に、

住民のアンケート調査から、

その住民が1日のうちどの程度の時間を、

外で過ごし、

どの程度の時間を家の中で過ごしたか、

また住居は木造であったか鉄筋コンクリートであったか、

といった情報から、

1日当たりの被爆線量を推計し、

それを加算して累積実効線量を計算しています。

これがまず一点。

ただ、この調査は、

福島県全域で行なわれている、

アンケート調査でも、

それが適切に行なわれれば、

その推計は可能となる性質のものです。

次に内部被曝の調査として、

放射性物質の放出開始を3月12日として、

その54日後の5月5日と、

78~85日目の5月29日~6月6日に、

同じ住民15名に、

尿中の放射性セシウム(134と137)および、

放射性ヨード131の、

測定を行なっています。

この尿の測定値から、

内部被曝量を推計しようと言うのです。

しかし、いつどれだけ被曝したか分からないものを、

たった2回の測定で、

どれだけトータルな被曝量を推定出来るのでしょうか?

何となく無理がありそうな気がします。

こちらをご覧下さい。

これが文献にある、

トータルな生データです。

基本的にこの文献において、

内部被曝の推計に使用されるデータは、

これだけのものです。

この表の上半分が5月5日の測定で、

下半分が5月29日から6月6日の測定です。

放射性セシウム自体は、

全ての事例において、

2回の測定共に検出されています。

初回の測定で最も検出量が多かったのは、

G2とされた方で、

セシウム134は9.14±0.93、

それが2回目の測定では1.89±0.46と、

1ヶ月で著明に減少しています。

しかし、逆にG1の方は、

2回目の測定の方が、

セシウム134は倍増しています。

つまり、昨年の5月の時点においても、

放射性セシウムの内部被曝は、

継続している、

ということが分かります。

測定値は個別のケースによって、

1ヶ月の間隔を置いても、

増加したり減少したりその経過は様々です。

要するに被曝が継続している方もいれば、

そうではない方もいるのです。

これでこの2回の測定から、

トータルの内部被曝の預託実効線量を、

換算するのは非常に困難なように思えます。

実際はどうだったのでしょうか?

こちらをご覧下さい。

実際の表は横長なので、

2分割してお示しします。

これは表の左半分の部分です。

左には最初の表にある個人の識別番号が示され、

右には算出された外部被爆の累積の実効線量が表示されています。

単位はミリシーベルトです。

次をご覧下さい。

こちらはオリジナルの表の右半分です。

各人の尿中セシウムの測定値を元にした、

セシウムの預託実効線量と、

同じく尿中ヨード131の測定値を元にした、

ヨード131の甲状腺等価線量の計算値が示されています。

僕の読み込みが未熟なのかも知れませんが、

文献の説明を読む限り、

2回目の測定は全く無視され、

1回目の測定のみから、

預託実効線量が計算されています。

従って、外部被爆の実効線量も、

1回目の測定が行なわれた、

5月5日までの分が計算されているのです。

放射性物質は3月12日~15日に掛けて飛散し、

周辺の土壌や水、野菜の葉の表面などに沈着します。

3月20日以降は食品の出荷制限等が行なわれたので、

それ以前の時期にメインの被曝は起こったと想定し、

実際には20日の1日で被曝したものと仮定して、

全ての内部被曝の計算が行なわれています。

しかし、どうなのでしょうか?

2回目の測定で、

数値が上昇している方が、

いることから明らかなように、

食事や水などを介した内部被曝が、

3月20日の1日で起こったとは到底考えられません。

この計算にはかなり無理があるように、

僕には思えてなりません。

ただ、僕の手元に別の研究グループの方による、

尿中の放射性セシウムからの、

実効線量の推測法の資料があるのですが、

それは毎日少量ずつの被曝があることを仮定した計算になっていて、

それを利用して上記のデータを換算してみると、

勿論違いはありますが、

それほど大きくは実効線量自体は変わりません。

従って、被曝の仕方が違っても、

ラフな計算としては、

左程のくるいは生じないようです。

それでも、2回目の測定値を元にして、

同じ計算をすれば、

それはまた別の結果が出ることになるのは間違いがありません。

放射性ヨード131に関しては、

もう少し話はシンプルで、

最初の測定においても、

検出されたのは5名のみです。

そして、その全例で2回目の測定では、

未検出となっています。

まあ、ヨード131の半減期の短さから言えば、

これは当然の結果と言えなくもありません。

放射性ヨードの被曝を検証するには、

少なくとも被曝後1ヶ月以内の計測が必要であった、

と考えられます。

ヨードの被曝も、

同じように3月20日にのみ起こったものとして、

その実効線量が計算されています。

ただ、こちらは半減期が短いので、

そう仮定してもそれほど大きなくるいはないのです。

その結果は甲状腺の等価線量が27~66ミリシーベルト、

と試算されていますが、

これは甲状腺へのヨードの取り込みが、

摂取量の3割であるとの仮定のもので、

実際にはこれはかなり幅があり、

1つの参考程度にしか言えないのではないかと思います。

ちょっとミスがあり、

表1では、

G3は10歳で48キロという巨体ですが、

G5は14歳で30キロという細身で、

表2ではこの2人の年齢が入れ替わっています。

おそらく表2が正しく、

表1は年齢が入れ替わっているようです。

どうも、こういう単純なところにミスがあると、

この雑誌の査読はどうなのかしら、

と疑問になりますし、

個々の計算の正しさも、

ちょっと不安に感じます。

こんなことは些細なことだと、

思われる方が多いかも知れません。

しかし、僕は学位論文の時など、

こうした誤植の修正に、

散々苦しんで何度も遣り取りをしましたし、

こうした論文にとって数字は命であり、

その部分に誤りがあることは、

少なくともまともな雑誌であれば、

絶対に許されないのだと、

尊敬する先生から教わりましたから、

こうしたミスのある論文を、

あまりまっとうなものとは思えません。

そう思ってよく見ると、

あれ、どうしてこちらの人よりこちらの人の方が、

実効線量が多くなっているの? と、

誰か詳しい方に検算して頂きたいのですが、

どうも腑に落ちない数値が、

所々にあります。

元データもG2の方のセシウムの数値の減り方など、

自然に減ったにしては有り得ないような数値に思えます。

ほぼ同じか少し遅れた時期に、

NPO法人の方が測定した数値を見ても、

1ヶ月で半減くらいはしても、

それより著明な減少はないからです。

セシウムの生物学的半減期のデータからしても、

有り得ない感じがします。

また、G1の方のセシウム134が、

1ヶ月後に倍以上になっているのも、

測定に同意されるくらいですから、

慎重な生活はされていたのだと思いますし、

腑に落ちないものを感じます。

更にはセシウム134>セシウム137となっている測定値が多く、

これも絶対ないとは言えませんが、

一般論から言えば、

放出量はほぼ同じで、

半減期は134の方が短いのですから、

そうした数値が多いことは、

データの信頼性に疑義を呈するものではないかと思います。

今回のデータから僕の思うことは、

矢張り本来はもっと多数例で、

尿中の放射性物質の測定は行なわれるべきで、

内部被曝の経過を、

経時的に追うことが重要だ、

ということです。

NPO法人などが個別に計測を行なっているのは、

その点で意味のあることだと思います。

内部被曝のデータは、

計測しなければ得られませんし、

今回の文献のデータからも分かるように、

そこに一定の傾向はなく、

個別の事例の経過は様々です。

本来はちょっとした注意で避け得る内部被曝を、

それが健康上大きな問題のないレベルであっても、

敢えて受ける必要はないからです。

もう1つは、

そうは言っても尿中の測定のみから、

その被曝量を、

身体に与える実効線量のような形で、

正確に推定することは非常に困難で、

特定の時点での被曝と仮定して数値を出し、

○○シーベルトだからまだ安心、

などと言うのは、

実際にはあまり意味のないことなのではないか、

ということです。

内部被曝の正確な身体への影響を、

数値化することは実際には非常に困難なので、

確かにそれを数値化して比較することには、

一定の意味はありますが、

その数値が一人歩きすることは、

あまりあるべきではないと思います。

最後にこのデータの解釈ですが、

たとえばG1という方を見て頂くと、

5月5日までの外部被爆は推計で8.7ミリシーベルトで、

その間のラフな計算による内部被曝は、

セシウムが0.110ミリシーベルトで、

ヨードが甲状腺の等価線量で66ミリシーベルト。

これは預託実効線量としては、

組織加重係数を0.04として2.64、

0.05として3.3ミリシーベルトです。

ここにおいて、

セシウムの内部被曝は、

外部被爆やヨードの内部被曝と比較すると、

かなり無視出来るほど少ない、

という言い方が出来ます。

それは端的に言えば物理学的半減期が長いからです。

実際にはヨード132のような、

より半減期の短い核子の影響もあり、

それは実証は不可能だけれど、

無視は出来ない性質のものだ、

ということも分かります。

内部被曝により身体に与える影響は、

むしろその方が大きい可能性があるからです。

放射性ヨード以外の内部被曝は、

基本的に問題にはならない、

という専門家の発言は、

こうしたことをその裏打ちにしているのです。

ただ、内部被曝の推計値は、

多くの仮定の元にラフに計算されていて、

その仮定のうちの1つに変化があれば、

簡単に数倍になるような可能性もあることは、

理解しておく必要があるのではないかと思います。

今日は昨年の5月~6月に測定された、

尿中の放射性物質の測定値の文献を考えました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

何故チェルノブイリ後の甲状腺癌は放射性ヨードが原因なのか? [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日もいつもより早い更新になります。

それでは今日の話題です。

今日は昨日に引き続いて、

チェルノブイリ原発事故後の、

甲状腺乳頭癌についての話です。

チェルノブイリの原発事故後、

4年くらいが経過した時点から、

被ばく地域において、

小児の甲状腺乳頭癌が、

増加しているのではないか、

という報告がなされるようになりました。

最初の有名な報告は1992年のNature誌のものです。

その後長瀧重信先生や山下俊一先生らのグループが、

笹川財団の資金援助の下に、

当地で大規模な甲状腺検診を行ない、

その結果及び、

当該地域の医療機関による、

甲状腺癌治療の報告事例の蓄積などから、

放射線被ばくを誘因とした、

小児甲状腺癌の増加が、

ほぼ間違いのない事実であることが判明しました。

それが1990年代の後半のことです。

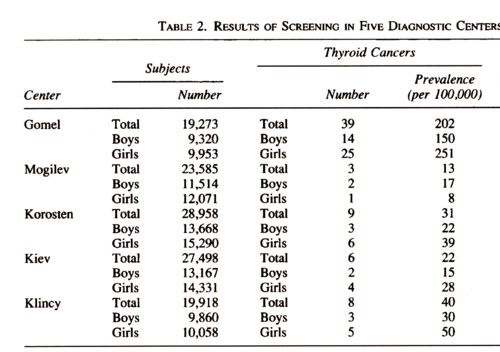

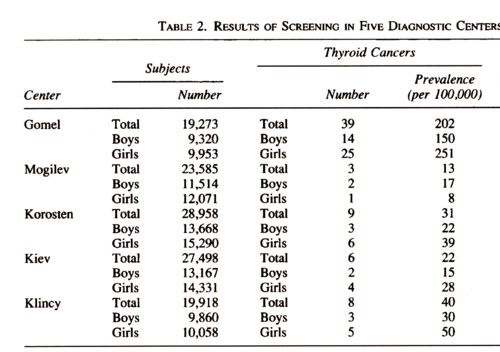

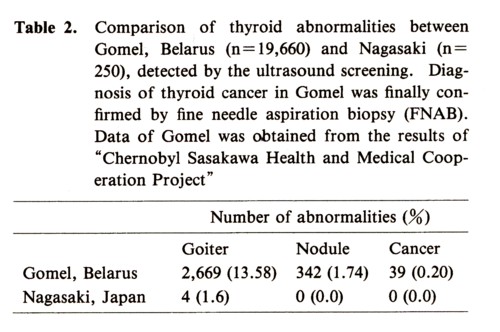

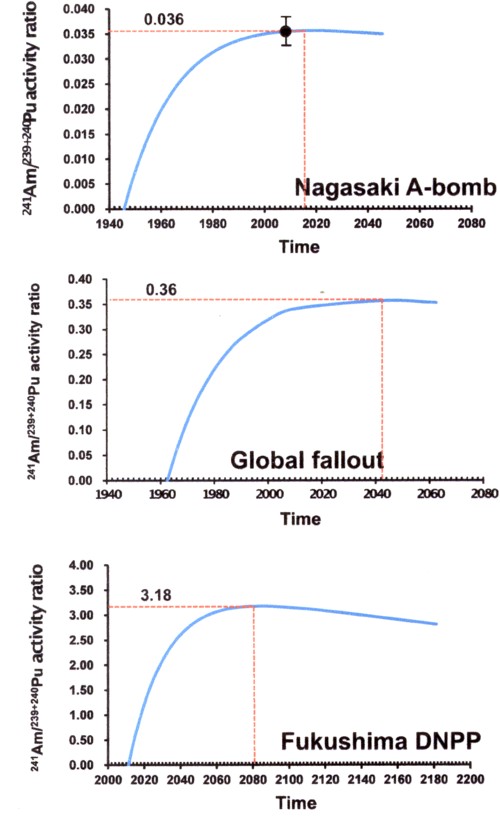

こちらをご覧下さい。

笹川財団の検診結果の、

1994年時点でのまとめです。

画像を見やすくするため、

元の図の右側を切っています。

右には地域ごとの放射性セシウムの汚染状況と、

尿中のヨードの濃度とが記載されていて、

いずれも甲状腺癌の発症率との関連は、

ないことが示されています。

ゴメルにおいてその甲状腺癌の頻度は圧倒的に多く、

当該年齢の人口10万人当たり200人を超えています。

ただ、これはあくまで検診を受けたお子さんの中での頻度です。

検診を受けないで甲状腺癌の治療を受けたお子さんは、

勿論他に沢山いらっしゃるので、

この数値はあくまでその一部に過ぎません。

このデータはむしろ潜在性の癌の頻度を示しているのです。

全体で39人しかいないじゃないか、

というようなことを呟かれる方がいますが、

それは勿論誤りです。

また、昨日お見せしたデータにあるように、

癌以外に5ミリを超える結節は、

その10倍は存在し、

更にその10倍近い甲状腺の何らかの異常が、

検出されているのです。

しかし、その時点で、

一体どのような放射性物質の、

どのような形態の被ばくが、

甲状腺乳頭癌を誘発したのかは、

分かってはいませんでした。

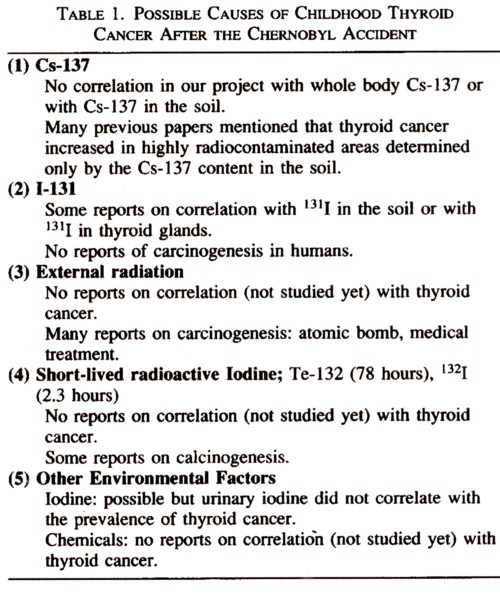

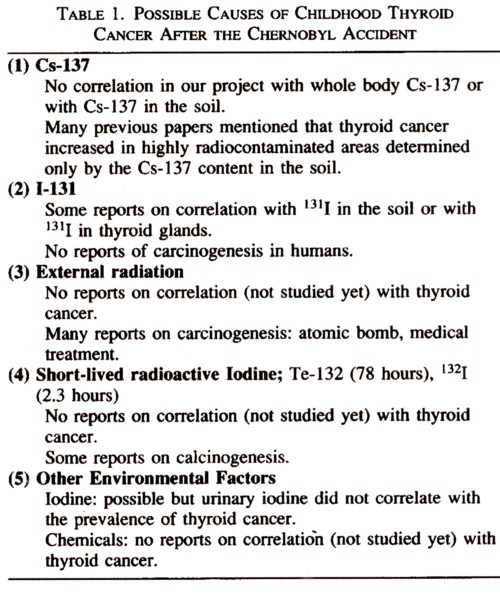

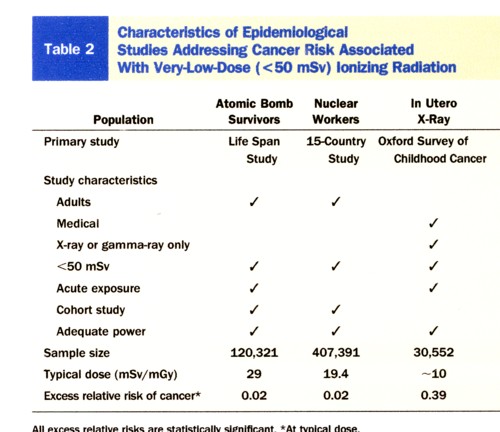

こちらをご覧下さい。

これは1998年に長瀧先生がお書きになった文献にあるものです。

この時点で、

これだけ多くの仮説が、

想定されていたことが分かります。

当初は半減期の長い放射性セシウムの量で、

汚染の程度は判断されていました。

そのため、

甲状腺癌の発症も、

セシウムの被曝との関連性が考えられたのですが、

実際にその土のセシウムを測定しても、

その量と甲状腺癌の発症との間に、

明確な関連性はありませんでした。

現在でも完全に否定されてはいない仮説は、

ヨード131より半減期の短い放射性ヨードである、

テルル132(半減期78時間)と、

ヨード132(半減期2.3時間)の関与です。

テルル132はチェルノブイリの原発事故では、

ヨード131とほぼ同等のベクレル数が、

放出されたと考えられていて、

それがヨード132へと変換されます。

チェルノブイリの事故直後(5日後)に、

日本に帰国した旅行者の測定結果が報告されていて、

それによると、

ほぼ1対1の比率で、

甲状腺はヨード131とテルル132とに、

被曝していた、

という結果が得られています。

つまり、

よりエネルギー量の多い放射性ヨードが、

甲状腺癌を誘発した可能性は否定出来ないのです。

そして、その検出はヨード131より、

半減期が短いのでより困難で、

明確なデータは存在しません。

放射性ヨード131が甲状腺癌を誘発した、

という仮説が、

現在では支配的ですが、

放射性ヨード131は医療用に使用されていて、

その範囲で特に甲状腺の発癌誘発が、

それも数年という短い期間で生じた、

という報告はなく、

お子さんの放射性感受性の違いや、

体質的な因子など、

色々と説明はありますが、

それでもどうも釈然としないものが残るのは事実です。

その意味で、

実はテルル132が要因なのだ、

と言う説は実証は困難ですが、

その可能性が否定された訳ではありません。

放射性ヨード131が、

発癌を起こすというメカニズムは、

現時点でもはっきりと解明はされていないと思います。

勿論多くの文献がありますが、

仮説の域を出ないものです。

それでは何故メカニズムが明確でないのに、

その被曝と発癌との関連性が、

事実として認識されているのか、

と言うと、

放射性ヨード131の推定される被曝量と、

甲状腺癌の発症率との間に、

一定の相関が認められているからです。

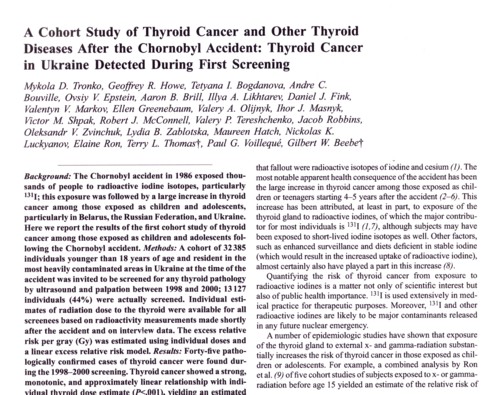

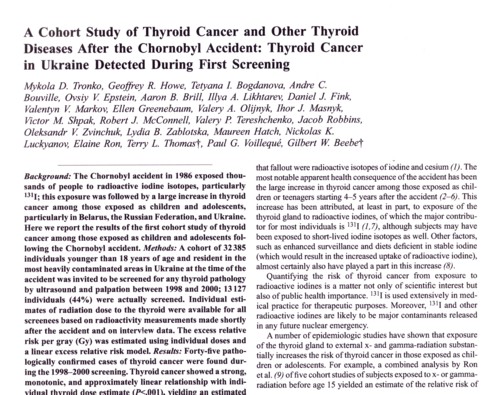

こちらをご覧下さい。

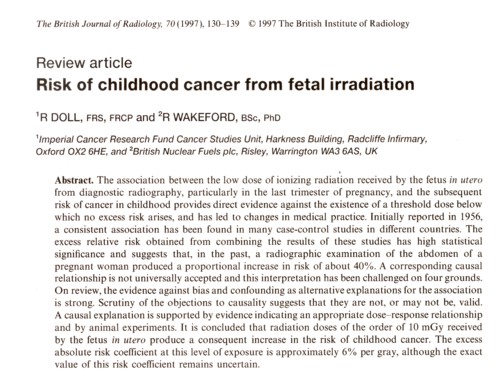

2006年のJournal of National Cancer Institute誌に掲載された、

甲状腺の被曝線量と、

甲状腺癌の発症との関連を検討したコホート研究の論文です。

これは事故後10日から60日の間に、

首の外側からシンチカメラで測定する方法で、

甲状腺の吸収線量を割り出し、

その計測値をその後の甲状腺癌の発症と比較したものです。

テルル132は既にこの時点では、

評価は困難なレベルに低下しています。

このデータでは、

甲状腺の吸収線量が、

250mGyから740mGyの範囲で、

発癌のリスクは2.31倍に増加しており、

それより多い線量では、

よりそのリスクは高くなっています。

つまり、線量と甲状腺癌の発症リスクとの間に、

正の相関があるのです。

こちらをご覧下さい。

これがその相関を、

直線的な関連があると仮定して、

図示したものです。

計算上は1グレイの甲状腺吸収線量当たり、

過剰相対リスクが5.25と計算されます。

これが概ね、

基礎的な数値として、

多くの文献に引用されています。

チェルノブイリの原発事故後に、

小児甲状腺乳頭癌が著増したことは、

明確な事実ですが、

その原因は明確に分かっている訳ではありません。

放射性ヨード131のみを原因と仮定しても、

その吸収線量と発症リスクとの間に、

一定の相関関係が成立しているので、

無関係でないことはほぼ間違いがありませんが、

メカニズムが不明で、

医療用の放射性ヨードで、

同様の現象が確認されない、

という点は矛盾する部分があります。

「放射性セシウムが甲状腺癌の原因ではないのか?」

というような発言をすると、

「それは非科学的で既に否定された見解だ」

という反応が概ね返って来ますが、

実際にはその可能性が完全に否定された訳ではなく、

勿論セシウムがメインの原因であるとは、

到底考えられませんが、

副次的な誘因としての可能性まで、

否定し切ることは出来ないのではないかと、

僕は思います。

放射能の被ばくによる小児甲状腺癌の発症には、

まだ解明されていない部分が多くあり、

単純にヨード131が原因だ、

と決め付けることは危険で、

将来別個の考え方が出て来る可能性は、

充分にあるのではないかと思えてなりません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

今日もいつもより早い更新になります。

それでは今日の話題です。

今日は昨日に引き続いて、

チェルノブイリ原発事故後の、

甲状腺乳頭癌についての話です。

チェルノブイリの原発事故後、

4年くらいが経過した時点から、

被ばく地域において、

小児の甲状腺乳頭癌が、

増加しているのではないか、

という報告がなされるようになりました。

最初の有名な報告は1992年のNature誌のものです。

その後長瀧重信先生や山下俊一先生らのグループが、

笹川財団の資金援助の下に、

当地で大規模な甲状腺検診を行ない、

その結果及び、

当該地域の医療機関による、

甲状腺癌治療の報告事例の蓄積などから、

放射線被ばくを誘因とした、

小児甲状腺癌の増加が、

ほぼ間違いのない事実であることが判明しました。

それが1990年代の後半のことです。

こちらをご覧下さい。

笹川財団の検診結果の、

1994年時点でのまとめです。

画像を見やすくするため、

元の図の右側を切っています。

右には地域ごとの放射性セシウムの汚染状況と、

尿中のヨードの濃度とが記載されていて、

いずれも甲状腺癌の発症率との関連は、

ないことが示されています。

ゴメルにおいてその甲状腺癌の頻度は圧倒的に多く、

当該年齢の人口10万人当たり200人を超えています。

ただ、これはあくまで検診を受けたお子さんの中での頻度です。

検診を受けないで甲状腺癌の治療を受けたお子さんは、

勿論他に沢山いらっしゃるので、

この数値はあくまでその一部に過ぎません。

このデータはむしろ潜在性の癌の頻度を示しているのです。

全体で39人しかいないじゃないか、

というようなことを呟かれる方がいますが、

それは勿論誤りです。

また、昨日お見せしたデータにあるように、

癌以外に5ミリを超える結節は、

その10倍は存在し、

更にその10倍近い甲状腺の何らかの異常が、

検出されているのです。

しかし、その時点で、

一体どのような放射性物質の、

どのような形態の被ばくが、

甲状腺乳頭癌を誘発したのかは、

分かってはいませんでした。

こちらをご覧下さい。

これは1998年に長瀧先生がお書きになった文献にあるものです。

この時点で、

これだけ多くの仮説が、

想定されていたことが分かります。

当初は半減期の長い放射性セシウムの量で、

汚染の程度は判断されていました。

そのため、

甲状腺癌の発症も、

セシウムの被曝との関連性が考えられたのですが、

実際にその土のセシウムを測定しても、

その量と甲状腺癌の発症との間に、

明確な関連性はありませんでした。

現在でも完全に否定されてはいない仮説は、

ヨード131より半減期の短い放射性ヨードである、

テルル132(半減期78時間)と、

ヨード132(半減期2.3時間)の関与です。

テルル132はチェルノブイリの原発事故では、

ヨード131とほぼ同等のベクレル数が、

放出されたと考えられていて、

それがヨード132へと変換されます。

チェルノブイリの事故直後(5日後)に、

日本に帰国した旅行者の測定結果が報告されていて、

それによると、

ほぼ1対1の比率で、

甲状腺はヨード131とテルル132とに、

被曝していた、

という結果が得られています。

つまり、

よりエネルギー量の多い放射性ヨードが、

甲状腺癌を誘発した可能性は否定出来ないのです。

そして、その検出はヨード131より、

半減期が短いのでより困難で、

明確なデータは存在しません。

放射性ヨード131が甲状腺癌を誘発した、

という仮説が、

現在では支配的ですが、

放射性ヨード131は医療用に使用されていて、

その範囲で特に甲状腺の発癌誘発が、

それも数年という短い期間で生じた、

という報告はなく、

お子さんの放射性感受性の違いや、

体質的な因子など、

色々と説明はありますが、

それでもどうも釈然としないものが残るのは事実です。

その意味で、

実はテルル132が要因なのだ、

と言う説は実証は困難ですが、

その可能性が否定された訳ではありません。

放射性ヨード131が、

発癌を起こすというメカニズムは、

現時点でもはっきりと解明はされていないと思います。

勿論多くの文献がありますが、

仮説の域を出ないものです。

それでは何故メカニズムが明確でないのに、

その被曝と発癌との関連性が、

事実として認識されているのか、

と言うと、

放射性ヨード131の推定される被曝量と、

甲状腺癌の発症率との間に、

一定の相関が認められているからです。

こちらをご覧下さい。

2006年のJournal of National Cancer Institute誌に掲載された、

甲状腺の被曝線量と、

甲状腺癌の発症との関連を検討したコホート研究の論文です。

これは事故後10日から60日の間に、

首の外側からシンチカメラで測定する方法で、

甲状腺の吸収線量を割り出し、

その計測値をその後の甲状腺癌の発症と比較したものです。

テルル132は既にこの時点では、

評価は困難なレベルに低下しています。

このデータでは、

甲状腺の吸収線量が、

250mGyから740mGyの範囲で、

発癌のリスクは2.31倍に増加しており、

それより多い線量では、

よりそのリスクは高くなっています。

つまり、線量と甲状腺癌の発症リスクとの間に、

正の相関があるのです。

こちらをご覧下さい。

これがその相関を、

直線的な関連があると仮定して、

図示したものです。

計算上は1グレイの甲状腺吸収線量当たり、

過剰相対リスクが5.25と計算されます。

これが概ね、

基礎的な数値として、

多くの文献に引用されています。

チェルノブイリの原発事故後に、

小児甲状腺乳頭癌が著増したことは、

明確な事実ですが、

その原因は明確に分かっている訳ではありません。

放射性ヨード131のみを原因と仮定しても、

その吸収線量と発症リスクとの間に、

一定の相関関係が成立しているので、

無関係でないことはほぼ間違いがありませんが、

メカニズムが不明で、

医療用の放射性ヨードで、

同様の現象が確認されない、

という点は矛盾する部分があります。

「放射性セシウムが甲状腺癌の原因ではないのか?」

というような発言をすると、

「それは非科学的で既に否定された見解だ」

という反応が概ね返って来ますが、

実際にはその可能性が完全に否定された訳ではなく、

勿論セシウムがメインの原因であるとは、

到底考えられませんが、

副次的な誘因としての可能性まで、

否定し切ることは出来ないのではないかと、

僕は思います。

放射能の被ばくによる小児甲状腺癌の発症には、

まだ解明されていない部分が多くあり、

単純にヨード131が原因だ、

と決め付けることは危険で、

将来別個の考え方が出て来る可能性は、

充分にあるのではないかと思えてなりません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

福島と長崎の甲状腺超音波検査結果を考える [科学検証]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

診療所は今日から通常通りの診療に戻ります。

今日は事情があって、

いつもより早い更新になります。

それでは今日の話題です。

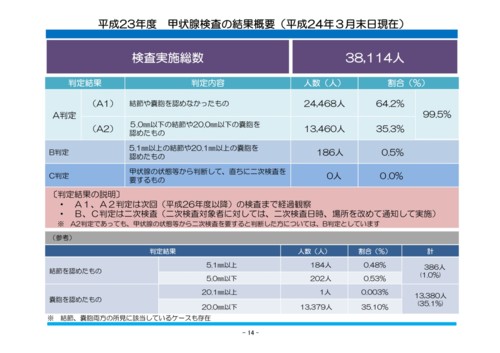

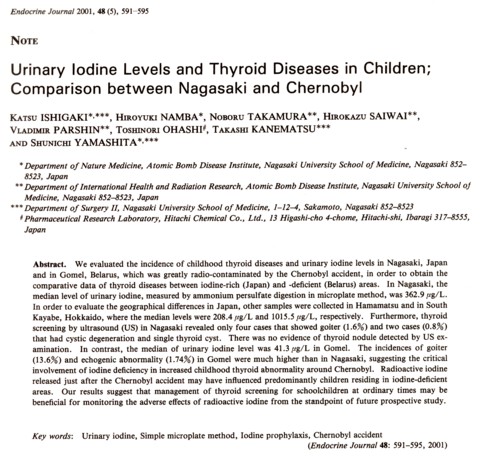

今日はこちら。

2001年の日本内分泌学会誌に掲載された、

長崎とチェルノブイリ近郊での、

甲状腺結節の頻度と、

尿中のヨードとの関連についての文献です。

これは最近一部で話題になったものなのですが、

僕なりに現時点で正しいと思うことを、

まとめておきたいと思います。

長瀧重信先生や山下俊一先生は、

笹川財団の支援の元に、

ベラルーシやキエフなどで、

大規模なお子さんの甲状腺の検診を行ないました。

全体で21万人を超えるという、

それまでにない大規模なものです。

そして、その結果として、

原発事故後の小児甲状腺乳頭癌の増加が、

確認されたのです。

当時僕は大学の内分泌の教室にいて、

内分泌学会では何度か長瀧先生にはお会いしました。

甲状腺専門の教授が退官の時には、

長瀧先生が大学に来て講演をしてくれました。

丁度外科の教室では教授選の時期になり、

甲状腺外科の手術を、

一手に引き受けていた菅谷先生が、

教授選に落ち(先生失礼な表現を申し訳ありません)、

「そのまま教室にはいられないだろうし、

菅谷先生は何処に行くんだろう?」

「チェルノブイリらしいよ」

「えっ!!!」

というビックリニュースが飛び交っていたのです。

チェルノブイリの原発事故後に、

小児の甲状腺癌が著増したことは事実と確認されました。

次に問題になるのは、

一体どのような放射性物質が原因で、

そうした発癌が起こったのか、

ということです。

「そんなの決まっているだろう。

放射性ヨードだよ」

と言われる方があるかも知れません。

ただ、ことはそれほど単純ではありません。

放射性ヨードは確かに原因の可能性が高いことは事実ですが、

その一方で放射性ヨード131は、

医療用にも広く使用されていて、

その範囲において甲状腺癌の増加を認めていない、

という事実があります。

これはお子さんへの感受性云々で、

説明が可能ではあるのですが、

実際には比較的低年齢層にも、

放射性ヨードの治療は行なわれていて、

仮に放射性ヨード131が単独でチェルノブイリ事故後の、

甲状腺乳頭癌著増の原因なのだとすれば、

本来はもっと医療用の被曝においても、

同様の問題が起こっても良い筈です。

この点については、

かなり微妙な問題なので、

明日またまとめて触れたいと思います。

さて、1990年代後半の時点で、

長瀧先生達のグループが、

注目していたことの1つは、

ヨードの摂取量の違いにより、

甲状腺乳頭癌の発症に、

違いがあるのではないだろうか、

という仮説でした。

最もチェルノブイリ後の癌の発症が多かった、

ベラルーシのゴメルは、

ヨードの摂取量の少ない地域でもありました。

このことが、

事故後の甲状腺癌の発症において、

一定の役割を果たした可能性があるのでは、

と考えたのです。

上記の文献は、

その流れの中で書かれたもので、

日本の長崎を含む幾つかの地域と、

ゴメルのヨード摂取量を比較し、

それと甲状腺の超音波検査の結果とを、

これも比較検証したものです。

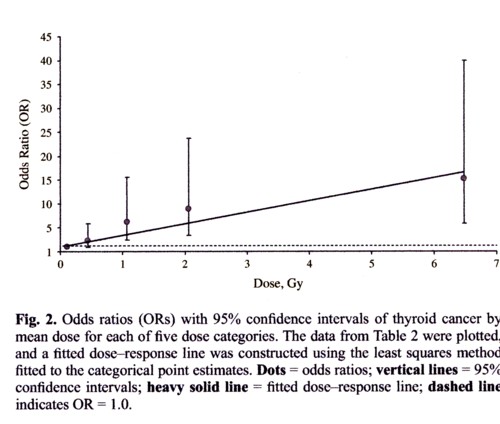

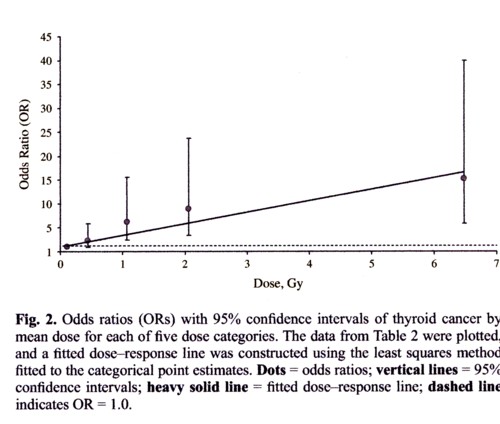

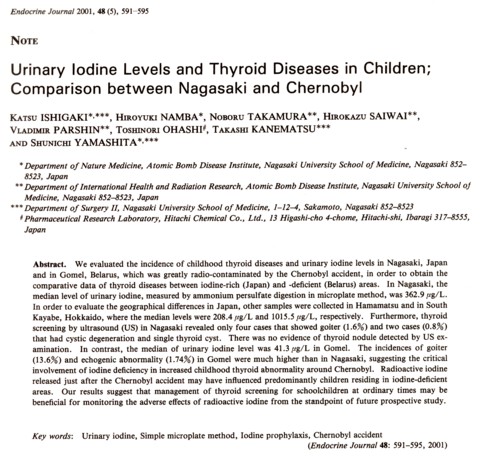

それではこちらをご覧下さい。

これはゴメルにおける19660例のお子さん

(10代が主体と思われます)と、

日本の長崎の同年代のお子さん250例とを、

甲状腺の超音波検査の結果で比較したものです。

長崎の250例中では、

甲状腺腫(超音波による計測の判定です)が、

4例で1.6%。

甲状腺の結節

(これは最大径が5.1ミリ以上の充実性の結節と思われます)は、

1例も検出はされていません。

従って、癌も勿論検出はなしです。

一方でゴメルにおいては、

13.58%に甲状腺腫が認められ、

結節が1.74%、

癌は0.2%に認められています。

ヨードの摂取量は、

おしっこのヨード濃度で検討されていて、

ゴメルでは平均で47.3μg/Lであるのに対して、

長崎のお子さんでは362.9μg/L、

札幌の成人では1015.5、

浜松の成人では208.4となっています。

日本においても、

年齢層やその土地柄によって、

ヨードの摂取量には、

かなりの幅があることが分かります。

示されているデータは、

殆どこれで終わりですから、

正直あまりレベルの高い論文ではありません。

ゴメルのデータは、

チェルノブイリの被ばく後、

時間の経ってからのものですから、

それと日本のお子さんのデータを比較したところで、

条件が違い過ぎて比較の対象にはなりませんし、

ヨードの摂取量と甲状腺異常との関連性を、

比較することも出来ません。

日本のデータと比較するのであれば、

原発事故とは無関係の地域で、

ヨード摂取量の少ない地域と比較するのでなければ、

意味はないのです。

ただ、この論文の中には、

物凄く予見的で興味深いことが書かれています。

以下、引用します。

it is important to clarify the current situation of iodine intake not only to understand their health conditions but also to make a preparatory plans in the event of a future unexpected nuclear accident.

つまり、今回日本人のヨード摂取量と、

甲状腺のエコー所見のデータを取ったのは、

将来起こるかも知れない、

原発事故などの準備の側面もある、

と言うのです。

ここまで言われるのですから、

今回の福島のデータと、

比較することにしてみます。

それは上記論文の著者らの意志に、

適うものであるからです。

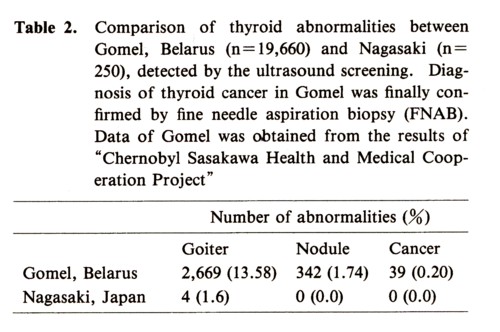

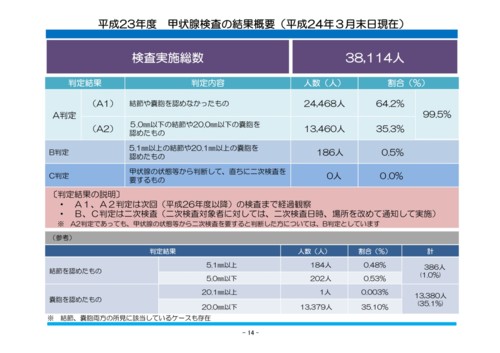

こちらをご覧下さい。

今年の3月末の時点までの、

福島県内の甲状腺エコー検査の結果をまとめたものです。

論文の表と比較するポイントは、

5.1ミリ以上の結節の頻度です。

嚢胞については、

長崎の文献では、

基本的に検出の対象となっていないので、

比較することは出来ないと思います。

さすが同じ先生が陣頭指揮を執っているだけあって、

過去のデータときちんと比較可能なように、

なっているのです。

今回の38114人の甲状腺超音波検査において、

5.1ミリ以上の結節は184例で、

その頻度は0.48%です。

すなわち、これを単純に以前の長崎のデータと比較すると、

長崎の250例中にはゼロであった結節が、

今回は既に0.48%の頻度で検出されている、

ということになります。

この数値だけ見れば、

確かに今回の福島の方が多いのですが、

結節の頻度が長崎でも0.48%であるとすれば、

例数が250例では、

単純計算で1.2例ということになり、

それがゼロであってもおかしくはなく、

単純比較をすることは、

例数が違い過ぎてあまり意味はない、

と考えるのが妥当だと思います。

要するに250人の検査というのは、

甲状腺の結節の頻度を見る上では、

例数が少なくてあまり意味を成さないのです。

従って、問題は今の時点ではなく、

たとえばこれから5年後に、

この頻度がどのくらいになっているかであり、

その時にはチェルノブイリのデータと、

今回の福島のデータは、

明確に比較することが可能となるのです。

福島の調査に対する1つの疑問は、

何故今回尿のヨードの測定を、

しなかったのか、

ということですが、

おそらくチェルノブイリの後のデータの蓄積から、

ヨードの摂取量と甲状腺発癌との間には、

あまり明確な関連性はない、

という判断があったのであり、

ヨードの摂取量に関しては、

全例の検査ではなく、

スポットの検査で充分であろう、

という判断があったのではないか、

と思われます。

ヨード摂取量と甲状腺発癌との関連性については、

このようにヨードの不足が、

発癌を誘発するのでは、

という意見がある一方で、

つい最近の癌センターなどによる、

コホート研究において、

むしろヨードの過剰摂取が発癌リスクを高めるのでは、

という正反対の意見があったりもして、

どうも明確な傾向は見えて来ませんが、

概ね不足しない程度の少なめの摂取に留めるのが、

安全策であろう、

という点は間違いがないのではないかと思います。

最後にもう1点、

ネットなどの意見で、

超音波検査は日進月歩で進歩しているので、

チェルノブイリの笹川財団データと、

今の福島のデータとを、

そのまま比較は出来ない、

という趣旨の意見がありましたが、

それは僕は誤りだと思います。

僕は大学にいた時には、

甲状腺の超音波検査も、

当番で行なっていましたが、

1980年台後半の時点で、

一般的なレベルの機器を用いて、

その性状の判断を別にすれば、

甲状腺の5ミリを超える結節を、

見落とす、ということは考えられません。

実際にやって頂けば分かりますが、

甲状腺で5ミリというのは、

かなり大きいのです。

従って、

5ミリを超える結節に限った議論としては、

チェルノブイリ後の日本の調査も、

今回のものと同列に考えて、

その頻度を比較することに、

何ら問題はないと考えます。

今日は福島と過去の長崎のデータについての、

僕なりの分析をお届けしました。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

診療所は今日から通常通りの診療に戻ります。

今日は事情があって、

いつもより早い更新になります。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

2001年の日本内分泌学会誌に掲載された、

長崎とチェルノブイリ近郊での、

甲状腺結節の頻度と、

尿中のヨードとの関連についての文献です。

これは最近一部で話題になったものなのですが、

僕なりに現時点で正しいと思うことを、

まとめておきたいと思います。

長瀧重信先生や山下俊一先生は、

笹川財団の支援の元に、

ベラルーシやキエフなどで、

大規模なお子さんの甲状腺の検診を行ないました。

全体で21万人を超えるという、

それまでにない大規模なものです。

そして、その結果として、

原発事故後の小児甲状腺乳頭癌の増加が、

確認されたのです。

当時僕は大学の内分泌の教室にいて、

内分泌学会では何度か長瀧先生にはお会いしました。

甲状腺専門の教授が退官の時には、

長瀧先生が大学に来て講演をしてくれました。

丁度外科の教室では教授選の時期になり、

甲状腺外科の手術を、

一手に引き受けていた菅谷先生が、

教授選に落ち(先生失礼な表現を申し訳ありません)、

「そのまま教室にはいられないだろうし、

菅谷先生は何処に行くんだろう?」

「チェルノブイリらしいよ」

「えっ!!!」

というビックリニュースが飛び交っていたのです。

チェルノブイリの原発事故後に、

小児の甲状腺癌が著増したことは事実と確認されました。

次に問題になるのは、

一体どのような放射性物質が原因で、

そうした発癌が起こったのか、

ということです。

「そんなの決まっているだろう。

放射性ヨードだよ」

と言われる方があるかも知れません。

ただ、ことはそれほど単純ではありません。

放射性ヨードは確かに原因の可能性が高いことは事実ですが、

その一方で放射性ヨード131は、

医療用にも広く使用されていて、

その範囲において甲状腺癌の増加を認めていない、

という事実があります。

これはお子さんへの感受性云々で、

説明が可能ではあるのですが、

実際には比較的低年齢層にも、

放射性ヨードの治療は行なわれていて、

仮に放射性ヨード131が単独でチェルノブイリ事故後の、

甲状腺乳頭癌著増の原因なのだとすれば、

本来はもっと医療用の被曝においても、

同様の問題が起こっても良い筈です。

この点については、

かなり微妙な問題なので、

明日またまとめて触れたいと思います。

さて、1990年代後半の時点で、

長瀧先生達のグループが、

注目していたことの1つは、

ヨードの摂取量の違いにより、

甲状腺乳頭癌の発症に、

違いがあるのではないだろうか、

という仮説でした。

最もチェルノブイリ後の癌の発症が多かった、

ベラルーシのゴメルは、

ヨードの摂取量の少ない地域でもありました。

このことが、

事故後の甲状腺癌の発症において、

一定の役割を果たした可能性があるのでは、

と考えたのです。

上記の文献は、

その流れの中で書かれたもので、

日本の長崎を含む幾つかの地域と、

ゴメルのヨード摂取量を比較し、

それと甲状腺の超音波検査の結果とを、

これも比較検証したものです。

それではこちらをご覧下さい。

これはゴメルにおける19660例のお子さん

(10代が主体と思われます)と、

日本の長崎の同年代のお子さん250例とを、

甲状腺の超音波検査の結果で比較したものです。

長崎の250例中では、

甲状腺腫(超音波による計測の判定です)が、

4例で1.6%。

甲状腺の結節

(これは最大径が5.1ミリ以上の充実性の結節と思われます)は、

1例も検出はされていません。

従って、癌も勿論検出はなしです。

一方でゴメルにおいては、

13.58%に甲状腺腫が認められ、

結節が1.74%、

癌は0.2%に認められています。

ヨードの摂取量は、

おしっこのヨード濃度で検討されていて、

ゴメルでは平均で47.3μg/Lであるのに対して、

長崎のお子さんでは362.9μg/L、

札幌の成人では1015.5、

浜松の成人では208.4となっています。

日本においても、

年齢層やその土地柄によって、

ヨードの摂取量には、

かなりの幅があることが分かります。

示されているデータは、

殆どこれで終わりですから、

正直あまりレベルの高い論文ではありません。

ゴメルのデータは、

チェルノブイリの被ばく後、

時間の経ってからのものですから、

それと日本のお子さんのデータを比較したところで、

条件が違い過ぎて比較の対象にはなりませんし、

ヨードの摂取量と甲状腺異常との関連性を、

比較することも出来ません。

日本のデータと比較するのであれば、

原発事故とは無関係の地域で、

ヨード摂取量の少ない地域と比較するのでなければ、

意味はないのです。

ただ、この論文の中には、

物凄く予見的で興味深いことが書かれています。

以下、引用します。

it is important to clarify the current situation of iodine intake not only to understand their health conditions but also to make a preparatory plans in the event of a future unexpected nuclear accident.

つまり、今回日本人のヨード摂取量と、

甲状腺のエコー所見のデータを取ったのは、

将来起こるかも知れない、

原発事故などの準備の側面もある、

と言うのです。

ここまで言われるのですから、

今回の福島のデータと、

比較することにしてみます。