日本のアングラ(その6の続き) [フィクション]

加奈子が僕と一緒に劇団にいたのは、

実際には1年に満たない期間だった。

出演したのも2つの公演のみで、

1つは寺山修司の「盲人書簡上海編」の本公演で、

もう1つは内部の新人公演だった。

その後彼女は僕のいた学生劇団を離れ、

新たに僕の嫌悪する西谷博(仮名)が立ち上げた、

人文学部の生徒のみの劇団に所属することになる。

本公演の寺山修司は僕の念願で、

題名は「盲人書簡上海編」だったが、

実際には僕の好きな寺山戯曲のパートを、

幾つか繋ぎ合せたような作品だった。

「奴婢訓」も入っていたし、

「疫病流行記」も入っていた。

会場を密室化して完全暗転を可能とするために、

隙間を目張りして天井も黒く塗り、

可動式の黒い壁と天井を用意して、

暗転中に舞台が組み替わり、

観客を分断して閉じ込めるような仕掛けを造った。

ただ、完成したイメージは僕の頭の中にしかなく、

それをスタッフやキャストに強要するような態度を取ったので、

稽古が始まって2週間ほどもすると、

劇団内で僕は孤立して、

ギスギスした雰囲気が稽古場兼会場を支配した。

戯曲の稽古に入る前の練習で、

僕は加奈子の演技に興味を持った。

何か本当に自然体で、力が抜けていて、

如何にもやる気がなさそうなのに、

それでいて見る者の目を惹き付けて離さない、

天性の引力のようなものがあったのだ。

彼女の演技は自発的な感じのものではなくて、

何かに憑依され操られているような感じがあった。

高校演劇などの経験は一切ないと言っていて、

それは事実と思われたけれど、

平然と力を抜いたまま舞台に立てるというところは、

全くの初体験とも思えなかった。

演劇をされた方ならお分かりのように、

素人はまず舞台に自然体で上がることは出来ず、

身体が固く強張るようになるのが通常だからだ。

この僕の疑念は後に立証されることになる。

加奈子は台詞も声を張らずに、

抑揚がなく棒読みで話した。

与えられた台詞をまず棒読みし、

その後に色々な感情を入れて何パターンか披露する、

というような稽古があって、

皆がやや大仰に泣いたり笑ったりしながら台詞をがなるのに対して、

加奈子は全て小声の棒読みで通した。

それで、多くの劇団員は、

加奈子が手を抜いているように感じ、

「もっと声を出せ、表情を付けろ!」

と不満を声に出したが、

加奈子は頑固に自分のスタイルを変えなかった。

しかし、

同じ台詞を同じ棒読みで喋っているだけなのに、

彼女の台詞にはその都度別個の雰囲気があった。

同じブルックナーの9番なのに、

指揮者とオケによって、

全く別の曲のように聴こえるのと、

それは似ているように思った。

ちょっとした間合い、呼吸の仕方、

そうしたある種の言葉に出来ない微妙な空気感のようなものが、

同じ棒読みの台詞に違う何かを憑依させるのだ。

そして彼女は、

僕にしか見えていないタイミングで、

微妙に体位を変え、

あの最初の日に逢った時に見せた、

身体の変容を僕だけに披露していた。

寺山修司の天井桟敷時代の戯曲の多くでは、

新高恵子がヒロインを、

SMの女王様めいた役作りで演じるのが常だった。

僕はそれを学生演劇でやるのは困難と考えて、

戯曲をコラージュするようにして、

ヒロインの役柄を小さくした台本を作っていた。

中で目立つ女性の役は、

「盲人書簡上海編」に登場する女賊黒蜥蜴であったのだけれど、

僕は迷った末に加奈子にその役を割り振った。

この抜擢も劇団員の僕に対する風当たりを強くした。

入って数か月で台詞も棒読みしか出来ない新人を、

役はそれほど大きくないとは言え、

ヒロインに付けたのだ。

しかし、僕の強引な進め方に対する反発は消えなかったけれど、

加奈子の抜擢に対する批判は、

立ち稽古から本番の2週間くらい前の時期には、

劇団員の中からはほぼ完全に消え失せた。

その時期の彼女は、

間違いなく舞台の上では黒蜥蜴だった。

相変わらず声は大きくはなく、

台詞も棒読みのままだった。

しかし、不思議なことにそれでも彼女の声は、

間違いなく客席には届いていたし、

その雰囲気には妙に艶やかなものがあって、

僕が観た天井桟敷後期の新高恵子より、

ある意味その妖艶さでは優っているようにすら見えた。

アドリブは効かない代わりに、

共演者の台詞が飛んで、

舞台上に静寂が訪れても、

何ら動じることなく何分でも立ち続けていた。

あまりに堂々としているので、

誰もトラブル発生とは思わなかった。

実は彼女の変容には少し僕が手を貸した。

ある日練習の終わった後で、

1人稽古場に残って段取りをイメージしていた僕のところに、

加奈子が近付き、

いつもの内気さ全開ながら、

それでも決然とした様子で、

自分の演技をちょっと見て欲しい、

と言いに来た。

僕は即答で「いいよ」と答え、

その場で彼女が黒蜥蜴を演じるのを見た。

僕が原作から残した場面は、

闇の中で鏡売りと対話するところと、

最後の有名な長台詞だった。

戦前読んだ「怪人二十面相」を戦後に読み直すと、

物語が食い違っていて、

誰かが歴史を書き換えたのだ、と言い、

歴史の闇に光を当てるために、

逆説的に完全な闇を求める、

というあの魅力的なフレーズだ。

加奈子は僕の目の前に棒立ちになって、

真正面から僕の目を見据え、

その長台詞を棒読みで語った。

彼女の顔が左右対称ではなく、

2つの異なる何かが同居していることを、

その時に初めて僕は体感的に理解した。

その2つの瞳の輝き自体も違っていて、

一方が一方を呑み込もうと、

常に内なる戦いを繰り広げているように見えた。

そう思って彼女の声を聞くと、

それも相反する何か2つのものが、

そこに争って輻輳的に表現されていることに気付いた。

彼女の演技の謎の一端は、

まさにそこにあったのだ。

彼女は僕に事細かく演技を指示するように求めた。

その仕草の全て、その言い回しの全て、

その呼吸の回数や大きさの全てを、

僕に決めて欲しいと言った。

それまでにも何本か演出をしたけれど、

多くの役者は演出の指示など無視して、

自分のやりたいようにやりたがったから、

このような奇妙な求めは初めてだった。

と言っても、

彼女は別に棒読みを止めることはなかったし、

殊更に声を張ることもしなかった。

勿論彼女の拘りに何となく気付いていた僕は、

そのような彼女に無理な指示はしなかった。

僕の細かな指示を加奈子は的確に自分のものとして、

そこに少しずつ何かが憑依していった。

僕と加奈子の共同作業の黒蜥蜴が、

彼女の複雑怪奇な肉体を憑代として、

静かに姿を現し始めた。

それはある種官能的な光景で、

僕は何か途方もなく酔い心地の良い酒を、

口に含んで眠りに就いたような気分になった。

結局2時間ほども、

僕は加奈子とその場で「補習」をしていた。

どちらともなく、

もうこれくらいにしよう、という空気が流れて、

何も言わずに僕達は身支度を整え、

ただの会釈をしてその場で別れた。

僕は彼女の秘密を知り、

この世で唯一の彼女の理解者になったような気分でいた。

それから練習が進み本番を迎えて、

前述のように初日に闇の中で僕は途方に暮れ、

「小さな手」に救われた。

何となくその手が加奈子の物であるような、

予感のようなものはあったのだけれど、

それを彼女に尋ねることはしなかった。

そして、公演が終わり、夏が来て夏が終わり、

冬の公演の準備に入った時、

意外にも加奈子は次の公演には参加しないと言ったのだ。

実際には1年に満たない期間だった。

出演したのも2つの公演のみで、

1つは寺山修司の「盲人書簡上海編」の本公演で、

もう1つは内部の新人公演だった。

その後彼女は僕のいた学生劇団を離れ、

新たに僕の嫌悪する西谷博(仮名)が立ち上げた、

人文学部の生徒のみの劇団に所属することになる。

本公演の寺山修司は僕の念願で、

題名は「盲人書簡上海編」だったが、

実際には僕の好きな寺山戯曲のパートを、

幾つか繋ぎ合せたような作品だった。

「奴婢訓」も入っていたし、

「疫病流行記」も入っていた。

会場を密室化して完全暗転を可能とするために、

隙間を目張りして天井も黒く塗り、

可動式の黒い壁と天井を用意して、

暗転中に舞台が組み替わり、

観客を分断して閉じ込めるような仕掛けを造った。

ただ、完成したイメージは僕の頭の中にしかなく、

それをスタッフやキャストに強要するような態度を取ったので、

稽古が始まって2週間ほどもすると、

劇団内で僕は孤立して、

ギスギスした雰囲気が稽古場兼会場を支配した。

戯曲の稽古に入る前の練習で、

僕は加奈子の演技に興味を持った。

何か本当に自然体で、力が抜けていて、

如何にもやる気がなさそうなのに、

それでいて見る者の目を惹き付けて離さない、

天性の引力のようなものがあったのだ。

彼女の演技は自発的な感じのものではなくて、

何かに憑依され操られているような感じがあった。

高校演劇などの経験は一切ないと言っていて、

それは事実と思われたけれど、

平然と力を抜いたまま舞台に立てるというところは、

全くの初体験とも思えなかった。

演劇をされた方ならお分かりのように、

素人はまず舞台に自然体で上がることは出来ず、

身体が固く強張るようになるのが通常だからだ。

この僕の疑念は後に立証されることになる。

加奈子は台詞も声を張らずに、

抑揚がなく棒読みで話した。

与えられた台詞をまず棒読みし、

その後に色々な感情を入れて何パターンか披露する、

というような稽古があって、

皆がやや大仰に泣いたり笑ったりしながら台詞をがなるのに対して、

加奈子は全て小声の棒読みで通した。

それで、多くの劇団員は、

加奈子が手を抜いているように感じ、

「もっと声を出せ、表情を付けろ!」

と不満を声に出したが、

加奈子は頑固に自分のスタイルを変えなかった。

しかし、

同じ台詞を同じ棒読みで喋っているだけなのに、

彼女の台詞にはその都度別個の雰囲気があった。

同じブルックナーの9番なのに、

指揮者とオケによって、

全く別の曲のように聴こえるのと、

それは似ているように思った。

ちょっとした間合い、呼吸の仕方、

そうしたある種の言葉に出来ない微妙な空気感のようなものが、

同じ棒読みの台詞に違う何かを憑依させるのだ。

そして彼女は、

僕にしか見えていないタイミングで、

微妙に体位を変え、

あの最初の日に逢った時に見せた、

身体の変容を僕だけに披露していた。

寺山修司の天井桟敷時代の戯曲の多くでは、

新高恵子がヒロインを、

SMの女王様めいた役作りで演じるのが常だった。

僕はそれを学生演劇でやるのは困難と考えて、

戯曲をコラージュするようにして、

ヒロインの役柄を小さくした台本を作っていた。

中で目立つ女性の役は、

「盲人書簡上海編」に登場する女賊黒蜥蜴であったのだけれど、

僕は迷った末に加奈子にその役を割り振った。

この抜擢も劇団員の僕に対する風当たりを強くした。

入って数か月で台詞も棒読みしか出来ない新人を、

役はそれほど大きくないとは言え、

ヒロインに付けたのだ。

しかし、僕の強引な進め方に対する反発は消えなかったけれど、

加奈子の抜擢に対する批判は、

立ち稽古から本番の2週間くらい前の時期には、

劇団員の中からはほぼ完全に消え失せた。

その時期の彼女は、

間違いなく舞台の上では黒蜥蜴だった。

相変わらず声は大きくはなく、

台詞も棒読みのままだった。

しかし、不思議なことにそれでも彼女の声は、

間違いなく客席には届いていたし、

その雰囲気には妙に艶やかなものがあって、

僕が観た天井桟敷後期の新高恵子より、

ある意味その妖艶さでは優っているようにすら見えた。

アドリブは効かない代わりに、

共演者の台詞が飛んで、

舞台上に静寂が訪れても、

何ら動じることなく何分でも立ち続けていた。

あまりに堂々としているので、

誰もトラブル発生とは思わなかった。

実は彼女の変容には少し僕が手を貸した。

ある日練習の終わった後で、

1人稽古場に残って段取りをイメージしていた僕のところに、

加奈子が近付き、

いつもの内気さ全開ながら、

それでも決然とした様子で、

自分の演技をちょっと見て欲しい、

と言いに来た。

僕は即答で「いいよ」と答え、

その場で彼女が黒蜥蜴を演じるのを見た。

僕が原作から残した場面は、

闇の中で鏡売りと対話するところと、

最後の有名な長台詞だった。

戦前読んだ「怪人二十面相」を戦後に読み直すと、

物語が食い違っていて、

誰かが歴史を書き換えたのだ、と言い、

歴史の闇に光を当てるために、

逆説的に完全な闇を求める、

というあの魅力的なフレーズだ。

加奈子は僕の目の前に棒立ちになって、

真正面から僕の目を見据え、

その長台詞を棒読みで語った。

彼女の顔が左右対称ではなく、

2つの異なる何かが同居していることを、

その時に初めて僕は体感的に理解した。

その2つの瞳の輝き自体も違っていて、

一方が一方を呑み込もうと、

常に内なる戦いを繰り広げているように見えた。

そう思って彼女の声を聞くと、

それも相反する何か2つのものが、

そこに争って輻輳的に表現されていることに気付いた。

彼女の演技の謎の一端は、

まさにそこにあったのだ。

彼女は僕に事細かく演技を指示するように求めた。

その仕草の全て、その言い回しの全て、

その呼吸の回数や大きさの全てを、

僕に決めて欲しいと言った。

それまでにも何本か演出をしたけれど、

多くの役者は演出の指示など無視して、

自分のやりたいようにやりたがったから、

このような奇妙な求めは初めてだった。

と言っても、

彼女は別に棒読みを止めることはなかったし、

殊更に声を張ることもしなかった。

勿論彼女の拘りに何となく気付いていた僕は、

そのような彼女に無理な指示はしなかった。

僕の細かな指示を加奈子は的確に自分のものとして、

そこに少しずつ何かが憑依していった。

僕と加奈子の共同作業の黒蜥蜴が、

彼女の複雑怪奇な肉体を憑代として、

静かに姿を現し始めた。

それはある種官能的な光景で、

僕は何か途方もなく酔い心地の良い酒を、

口に含んで眠りに就いたような気分になった。

結局2時間ほども、

僕は加奈子とその場で「補習」をしていた。

どちらともなく、

もうこれくらいにしよう、という空気が流れて、

何も言わずに僕達は身支度を整え、

ただの会釈をしてその場で別れた。

僕は彼女の秘密を知り、

この世で唯一の彼女の理解者になったような気分でいた。

それから練習が進み本番を迎えて、

前述のように初日に闇の中で僕は途方に暮れ、

「小さな手」に救われた。

何となくその手が加奈子の物であるような、

予感のようなものはあったのだけれど、

それを彼女に尋ねることはしなかった。

そして、公演が終わり、夏が来て夏が終わり、

冬の公演の準備に入った時、

意外にも加奈子は次の公演には参加しないと言ったのだ。

日本のアングラ(その6) [フィクション]

加奈子は小さな右手を持っていた。

両手を出して比較すると、

明らかに左手の方が大きい。

それもかなりの違いであり、

左手で拳に握った右手を掴むと、

右手はすっぽりと左手に覆われて、

そこにはもう何もないように見えた。

それは娘と母親がじゃれあっている風景を、

カメラがクローズアップで切り取ったようなフォルムだった。

そう思ってよくよく加奈子の姿を見れば、

手ほど大きな差はなかったけれど、

右半身と左半身の大きさにも微妙な差異があり、

顔も少し左が大きく、

目や耳ばかりでなく、

骨格にも微妙な歪みのようなものがあった。

手の仕草を母と娘と表現したのには理由があって、

加奈子の姿は大人と子供の同じ2人の女性を、

真ん中から2つに割って、

そのまま繋ぎ合わせたように見えたのだ。

勿論その差異は、

手の大きさほど明確なものではなく、

よくよく見ればそう見えないものでもない、

というくらいの性質のものだ。

ただ、曲がり角に立って、

壁から半身ずつ姿を見せると、

右半身には少女の俤があり、

左半身には成熟した女性の俤が確かにあった。

加奈子は両手を並べて出すようなことを、

慎重に避けていたから、

多くの人は加奈子のその秘密には、

気付くことはなかった。

それから記念写真や集合写真と撮る時にも、

加奈子は巧みに体勢を変え、

左半身を少し引くようにしたので、

写真に映った加奈子の姿には、

それほどの違和感はなかった。

写真の時のみならず、

友達と話をする時にも、

加奈子は必ず身体を少し斜めにして、

右をやや前に出すようにしていたし、

座った姿勢の時には、

手をテーブルの上に出すようなことは極力避け、

違和感を感じさせないようにしていた。

そんな訳で彼女の右手の秘密は、

長く密やかに守られていた。

彼女の身体の非対称性から来る違和感には、

気付く人は勿論いたし、

彼女自身その舞台においては、

それを自分の1つの武器として、

利用することすらしていたので、

僕が彼女に会って数ヶ月後には、

その肉体の非対称性の魅力には、

多くの人が気付き、

そこにある種の誘惑すら感じることがあったのだけれど、

右手の秘密に僕が気付くのには、

それから10年後の1995年まで待たなければならなかったのだ。

ちょっと先走り過ぎたかも知れない。

話を戻そう。

僕が加奈子に初めて会ったのは、

大学の劇団の新人勧誘会の時で、

僕は3年生で加奈子が新入生だった。

彼女は人文学部に所属していて、

他の2人の同級生と一緒に勧誘会に参加した。

明らかに他の2人に連れられて来た、

という雰囲気で、

常に他の2人より半歩下がって、

極めて控え目な印象に見えた。

僕は自身華やかな質ではなかったし、

3年で部長ではあったのだけれど、

勧誘自体は後輩に任せていた。

しかし、周囲の喧騒から少し距離を置くようにして、

常にやや顔を俯けている加奈子の雰囲気には、

最初からちょっと惹かれるものがあった。

いつも定期公演の会場にもしている劇団の部室で、

勧誘のための寸劇をした後、

興味のある人はお茶でも飲みに行こうと、

2年生が声が掛けた時、

一緒に来た2人はすぐに参加を表明したけれど、

加奈子は何か思い悩む様子で、

すぐには行くとは言わなかった。

そして、ふいに立ち上がると、

白いワンピース姿で部室の黒い壁の前に立ち、

左手を上に上げるようなポーズを取って、

最初に正面を向き、

それから半身になって、

その左側だけをこちらに見せた。

最初、少女が闇の中に立っていた。

それが、一瞬にして成熟した大人の女性に変わった。

僕は一瞬見たものが信じられなかった。

そして、すぐに辺りを見回したが、

加奈子のことを見ていたのは、

僕1人しかいなかった。

僕と彼女は視線を合わせ、

加奈子は恥ずかしそうな、

それでいて共犯者めいた笑みを漏らすと、

すぐに僕から視線を逸らし、

黒い壁から離れると、

グループの2人のところに戻った。

そして、2人と一緒に、お茶を飲みに行くことが決まり、

その数日後には彼女だけが、

劇団に入ることを決めたのだった。

彼女が稀代のアングラ女優に変貌することを、

その時点で予測した劇団員は誰もいなかった。

(つづく)

両手を出して比較すると、

明らかに左手の方が大きい。

それもかなりの違いであり、

左手で拳に握った右手を掴むと、

右手はすっぽりと左手に覆われて、

そこにはもう何もないように見えた。

それは娘と母親がじゃれあっている風景を、

カメラがクローズアップで切り取ったようなフォルムだった。

そう思ってよくよく加奈子の姿を見れば、

手ほど大きな差はなかったけれど、

右半身と左半身の大きさにも微妙な差異があり、

顔も少し左が大きく、

目や耳ばかりでなく、

骨格にも微妙な歪みのようなものがあった。

手の仕草を母と娘と表現したのには理由があって、

加奈子の姿は大人と子供の同じ2人の女性を、

真ん中から2つに割って、

そのまま繋ぎ合わせたように見えたのだ。

勿論その差異は、

手の大きさほど明確なものではなく、

よくよく見ればそう見えないものでもない、

というくらいの性質のものだ。

ただ、曲がり角に立って、

壁から半身ずつ姿を見せると、

右半身には少女の俤があり、

左半身には成熟した女性の俤が確かにあった。

加奈子は両手を並べて出すようなことを、

慎重に避けていたから、

多くの人は加奈子のその秘密には、

気付くことはなかった。

それから記念写真や集合写真と撮る時にも、

加奈子は巧みに体勢を変え、

左半身を少し引くようにしたので、

写真に映った加奈子の姿には、

それほどの違和感はなかった。

写真の時のみならず、

友達と話をする時にも、

加奈子は必ず身体を少し斜めにして、

右をやや前に出すようにしていたし、

座った姿勢の時には、

手をテーブルの上に出すようなことは極力避け、

違和感を感じさせないようにしていた。

そんな訳で彼女の右手の秘密は、

長く密やかに守られていた。

彼女の身体の非対称性から来る違和感には、

気付く人は勿論いたし、

彼女自身その舞台においては、

それを自分の1つの武器として、

利用することすらしていたので、

僕が彼女に会って数ヶ月後には、

その肉体の非対称性の魅力には、

多くの人が気付き、

そこにある種の誘惑すら感じることがあったのだけれど、

右手の秘密に僕が気付くのには、

それから10年後の1995年まで待たなければならなかったのだ。

ちょっと先走り過ぎたかも知れない。

話を戻そう。

僕が加奈子に初めて会ったのは、

大学の劇団の新人勧誘会の時で、

僕は3年生で加奈子が新入生だった。

彼女は人文学部に所属していて、

他の2人の同級生と一緒に勧誘会に参加した。

明らかに他の2人に連れられて来た、

という雰囲気で、

常に他の2人より半歩下がって、

極めて控え目な印象に見えた。

僕は自身華やかな質ではなかったし、

3年で部長ではあったのだけれど、

勧誘自体は後輩に任せていた。

しかし、周囲の喧騒から少し距離を置くようにして、

常にやや顔を俯けている加奈子の雰囲気には、

最初からちょっと惹かれるものがあった。

いつも定期公演の会場にもしている劇団の部室で、

勧誘のための寸劇をした後、

興味のある人はお茶でも飲みに行こうと、

2年生が声が掛けた時、

一緒に来た2人はすぐに参加を表明したけれど、

加奈子は何か思い悩む様子で、

すぐには行くとは言わなかった。

そして、ふいに立ち上がると、

白いワンピース姿で部室の黒い壁の前に立ち、

左手を上に上げるようなポーズを取って、

最初に正面を向き、

それから半身になって、

その左側だけをこちらに見せた。

最初、少女が闇の中に立っていた。

それが、一瞬にして成熟した大人の女性に変わった。

僕は一瞬見たものが信じられなかった。

そして、すぐに辺りを見回したが、

加奈子のことを見ていたのは、

僕1人しかいなかった。

僕と彼女は視線を合わせ、

加奈子は恥ずかしそうな、

それでいて共犯者めいた笑みを漏らすと、

すぐに僕から視線を逸らし、

黒い壁から離れると、

グループの2人のところに戻った。

そして、2人と一緒に、お茶を飲みに行くことが決まり、

その数日後には彼女だけが、

劇団に入ることを決めたのだった。

彼女が稀代のアングラ女優に変貌することを、

その時点で予測した劇団員は誰もいなかった。

(つづく)

日本のアングラ(その5) [フィクション]

僕がアングラに最も近付いたのは、

大学時代に5年間在籍した、

学生劇団時代のことだ。

自分の手で唐先生と寺山修司の戯曲を1本ずつ演出した。

それから2本の自作の芝居を上演した。

本当に色々なことがあった。

今でも夢に見ることの多くはその時のことで、

僕はある時は台詞を舞台上で忘れて立ち尽くし、

またある時は団員に罵倒され、

殴られて血を流した。

得体の知れない芝居小屋の迷宮を、

寺山修司の「盲人書簡上海編」の台詞を呪文のように口にしながら、

彷徨いながら年を取ってしまうこともあった。

時には甘美な妄想もあり、

ある時は女悪魔役のスティーヴィー・ニックス

(注:フリートウッドマックのヴォーカルで、

僕の高校時代の憧れのマドンナだ)が、

僕の稽古の相手役を、

小学校時代を過ごした古い家の書庫の中で、

性の手ほどきをしながら演じてくれることもあった。

失礼、これはただの夢だ。

寺山修司の芝居の最大の特徴は、

密室劇の場合には「完全暗転」で、

これは芝居の中で舞台を照らしていた照明が消えると、

劇場全体が完全な闇に包まれ、

右と左も分からず、

何処に舞台があったのかも、

全く判別出来ない状態になる、

というものだ。

暗転なのだから、

何も見えないのは当然だ、

と言われる方があるかも知れない。

しかし、そう言われるあなたは、

一度小劇場であれ大劇場であれ、

劇場というものに足を運ばれて、

その「闇」を検証してみて頂きたい。

通常の暗転では、

明かりが消えた瞬間のみは、

確かに真っ暗と感じるけれど、

少し闇に目が慣れてくると、

舞台もぼんやりと輪郭が現れる。

通常の舞台では暗転中に装置の転換などをするので、

照明も完全には消されないことが多く、

舞台袖に暗い照明の点けられていることもあり、

舞台面には役者や装置の位置を示す蛍光の目印が、

設置されているからだ。

大きな劇場では椅子自体に小さな明かりが仕込まれているので、

そのために客席も仄かに明るく、

背後に目を遣ると、

小劇場でも照明や音響の操作のためのオペレーションルームがあって、

そこには操作者の手元を照らす照明が、

常に点いているので、

闇の中でもそこは浮かび上がっているのだ。

寺山修司は原則としてそれを全て消した。

たとえば、阿佐ヶ谷の地下にある小劇場などなら、

客席には消えない明かりはない。

しかし、そこで、

寺山修司の演劇を実際には体験しない世代により上演された、

「盲人書簡上海編」では、

完全暗転は必須の演目であるにも関わらず、

オペレーションルームの手元の明かりが消されなかったので、

実際には場内は暗転中も仄かに明るく、

せっかくの密室は中途半端のままに終わっていた。

寺山修司の死後に、

演劇実験室天井桟敷の、

主要なメンバーにより結成された「万有引力」も、

旗揚げ公演のみはほぼ完全暗転が実践されたが、

その後は全ての公演において、

全ての明かりは消されなかった。

完全暗転は寺山修司の死と共に、

ほぼ封印されて現在に至るのだ。

現在では携帯やスマートフォンからの明かりもあり、

蛍光を発するような洋服などもあり、

また、観客は当然の権利として、

上演中でも途中入場や退席の権利を主張するので、

寺山修司が存命であっても、

完全暗転は出来なかったかも知れない。

皆さんは何故僕がここまで完全暗転に拘るのかと、

奇異の念を持たれるかも知れない。

完全な闇であろうが、

仄かに舞台の輪郭が見えようが、

そんなことはさして本質的なことではないではないかと。

しかし、それは違う。

完全暗転というのは、

人間離れした執着がないと実現しない、

完璧な清潔さのようなもので、

アラビアのロレンスが砂漠に感じた潔癖さのような、

汚辱に塗れた人間が天使に生まれ変わる幻想の一瞬であり、

人間に残された最後のユートピアなのだ。

思えば全ての藝術は闇の中で生まれた。

それは目を閉じた眠りという名の闇であったり、

死という闇であったり、

時には歴史の闇であったりもした。

完全な闇の中では人間は自由になる。

肉体的な年齢や容姿の美醜は闇の中では消え、

時間も場所もその意味を失う。

人間は視覚を失うことにより、

その欠落を想像力で置換するので、

完全な闇の中で人間の想像力は解放されるのだ。

寺山修司はその闇の利点を最大限に作品に利用した。

黒蜥蜴は闇の中で裸になり、

自分の姿を想像しろと挑発し、

その後闇は歴史に置換された。

黒子により手が叩かれると完全な闇が訪れ、

ここは昭和初期の上海だと声が告げると、

実際に時間は逆流したように思われた。

そして常にラストには無常な光が、

観客の想像力を無残に破壊して劇は終わった。

僕はその完全暗転を自分で再現しようと試みた。

演出した寺山修司の戯曲を上演した時のことだ。

劇場はプレハブの部室であったので、

余分な光は入らなかった。

壁を全て黒く塗り、

天井の隙間をガムテープで塞いだ。

オペレーションルームの小窓には蓋を付け、

暗転中はその蓋を閉じて、

オペレーションルームの光が客席に漏れないようにした。

時間を何秒と指定して、

その時間を合図に照明を付けた。

一番の問題は、完全な闇の中で、

舞台装置を変換し、

役者が移動することを可能にすることで、

物の移動は必ず1方向に行なわれるように計算し、

役者の動く経路も全て決めて、

それからは闇の中で決められた動きが出来るように、

その練習を繰り返した。

それでも実際の舞台で、

完全暗転が達成されたかどうかは定かではない。

大分近付いたという感触はあったけれど、

そのために僕はその時に多くの劇団員の信頼を失い、

多くの友達を失った。

初日の最初の暗転の時に、

僕は舞台の中央から下手に去る予定だった。

しかし、鼻先に闇が訪れた時に、

こみ上げる何かのために精神の均衡を失い、

どちらに行くべきかを忘れて途方に暮れた。

闇の中で僕は1人だった。

胎児が急に外界に投げ出されて自力呼吸を促された時のような、

途方もない恐怖と不安とが僕を襲った。

と、誰かの手が僕を摑んだ。

柔らかくとても小さな手だった。

小学生くらいの子供のような…

その手は僕を静かに導き、

僕は楽屋に戻ることが出来た。

あれは誰の手だったのだろうか?

それが分かったのは、

10年以上が経った後のある夏の日の午後のことだった。

大学時代に5年間在籍した、

学生劇団時代のことだ。

自分の手で唐先生と寺山修司の戯曲を1本ずつ演出した。

それから2本の自作の芝居を上演した。

本当に色々なことがあった。

今でも夢に見ることの多くはその時のことで、

僕はある時は台詞を舞台上で忘れて立ち尽くし、

またある時は団員に罵倒され、

殴られて血を流した。

得体の知れない芝居小屋の迷宮を、

寺山修司の「盲人書簡上海編」の台詞を呪文のように口にしながら、

彷徨いながら年を取ってしまうこともあった。

時には甘美な妄想もあり、

ある時は女悪魔役のスティーヴィー・ニックス

(注:フリートウッドマックのヴォーカルで、

僕の高校時代の憧れのマドンナだ)が、

僕の稽古の相手役を、

小学校時代を過ごした古い家の書庫の中で、

性の手ほどきをしながら演じてくれることもあった。

失礼、これはただの夢だ。

寺山修司の芝居の最大の特徴は、

密室劇の場合には「完全暗転」で、

これは芝居の中で舞台を照らしていた照明が消えると、

劇場全体が完全な闇に包まれ、

右と左も分からず、

何処に舞台があったのかも、

全く判別出来ない状態になる、

というものだ。

暗転なのだから、

何も見えないのは当然だ、

と言われる方があるかも知れない。

しかし、そう言われるあなたは、

一度小劇場であれ大劇場であれ、

劇場というものに足を運ばれて、

その「闇」を検証してみて頂きたい。

通常の暗転では、

明かりが消えた瞬間のみは、

確かに真っ暗と感じるけれど、

少し闇に目が慣れてくると、

舞台もぼんやりと輪郭が現れる。

通常の舞台では暗転中に装置の転換などをするので、

照明も完全には消されないことが多く、

舞台袖に暗い照明の点けられていることもあり、

舞台面には役者や装置の位置を示す蛍光の目印が、

設置されているからだ。

大きな劇場では椅子自体に小さな明かりが仕込まれているので、

そのために客席も仄かに明るく、

背後に目を遣ると、

小劇場でも照明や音響の操作のためのオペレーションルームがあって、

そこには操作者の手元を照らす照明が、

常に点いているので、

闇の中でもそこは浮かび上がっているのだ。

寺山修司は原則としてそれを全て消した。

たとえば、阿佐ヶ谷の地下にある小劇場などなら、

客席には消えない明かりはない。

しかし、そこで、

寺山修司の演劇を実際には体験しない世代により上演された、

「盲人書簡上海編」では、

完全暗転は必須の演目であるにも関わらず、

オペレーションルームの手元の明かりが消されなかったので、

実際には場内は暗転中も仄かに明るく、

せっかくの密室は中途半端のままに終わっていた。

寺山修司の死後に、

演劇実験室天井桟敷の、

主要なメンバーにより結成された「万有引力」も、

旗揚げ公演のみはほぼ完全暗転が実践されたが、

その後は全ての公演において、

全ての明かりは消されなかった。

完全暗転は寺山修司の死と共に、

ほぼ封印されて現在に至るのだ。

現在では携帯やスマートフォンからの明かりもあり、

蛍光を発するような洋服などもあり、

また、観客は当然の権利として、

上演中でも途中入場や退席の権利を主張するので、

寺山修司が存命であっても、

完全暗転は出来なかったかも知れない。

皆さんは何故僕がここまで完全暗転に拘るのかと、

奇異の念を持たれるかも知れない。

完全な闇であろうが、

仄かに舞台の輪郭が見えようが、

そんなことはさして本質的なことではないではないかと。

しかし、それは違う。

完全暗転というのは、

人間離れした執着がないと実現しない、

完璧な清潔さのようなもので、

アラビアのロレンスが砂漠に感じた潔癖さのような、

汚辱に塗れた人間が天使に生まれ変わる幻想の一瞬であり、

人間に残された最後のユートピアなのだ。

思えば全ての藝術は闇の中で生まれた。

それは目を閉じた眠りという名の闇であったり、

死という闇であったり、

時には歴史の闇であったりもした。

完全な闇の中では人間は自由になる。

肉体的な年齢や容姿の美醜は闇の中では消え、

時間も場所もその意味を失う。

人間は視覚を失うことにより、

その欠落を想像力で置換するので、

完全な闇の中で人間の想像力は解放されるのだ。

寺山修司はその闇の利点を最大限に作品に利用した。

黒蜥蜴は闇の中で裸になり、

自分の姿を想像しろと挑発し、

その後闇は歴史に置換された。

黒子により手が叩かれると完全な闇が訪れ、

ここは昭和初期の上海だと声が告げると、

実際に時間は逆流したように思われた。

そして常にラストには無常な光が、

観客の想像力を無残に破壊して劇は終わった。

僕はその完全暗転を自分で再現しようと試みた。

演出した寺山修司の戯曲を上演した時のことだ。

劇場はプレハブの部室であったので、

余分な光は入らなかった。

壁を全て黒く塗り、

天井の隙間をガムテープで塞いだ。

オペレーションルームの小窓には蓋を付け、

暗転中はその蓋を閉じて、

オペレーションルームの光が客席に漏れないようにした。

時間を何秒と指定して、

その時間を合図に照明を付けた。

一番の問題は、完全な闇の中で、

舞台装置を変換し、

役者が移動することを可能にすることで、

物の移動は必ず1方向に行なわれるように計算し、

役者の動く経路も全て決めて、

それからは闇の中で決められた動きが出来るように、

その練習を繰り返した。

それでも実際の舞台で、

完全暗転が達成されたかどうかは定かではない。

大分近付いたという感触はあったけれど、

そのために僕はその時に多くの劇団員の信頼を失い、

多くの友達を失った。

初日の最初の暗転の時に、

僕は舞台の中央から下手に去る予定だった。

しかし、鼻先に闇が訪れた時に、

こみ上げる何かのために精神の均衡を失い、

どちらに行くべきかを忘れて途方に暮れた。

闇の中で僕は1人だった。

胎児が急に外界に投げ出されて自力呼吸を促された時のような、

途方もない恐怖と不安とが僕を襲った。

と、誰かの手が僕を摑んだ。

柔らかくとても小さな手だった。

小学生くらいの子供のような…

その手は僕を静かに導き、

僕は楽屋に戻ることが出来た。

あれは誰の手だったのだろうか?

それが分かったのは、

10年以上が経った後のある夏の日の午後のことだった。

日本のアングラ(その4の続き) [フィクション]

烏丸みどりは、

麿赤児が主催する舞踏集団「大駱駝艦」の、

「海印の馬」を観て、

アングラの世界の虜になった。

この作品は僕も観ている。

オープニングには白塗りの異形な出で立ちをした、

半裸の男女が舞台上にズラリと並び、

舞台に横に張られた一本の綱に、

ほぼ等間隔で括り付けられた赤い布を口に咥えている。

背後には黒い戸板が並べられ、

さながら戦乱で荒れ果てた羅生門に、

魑魅魍魎が集まっているようだ。

そして、

頃合いを見て、

舞踏手達が口に咥えた布を一気に放すと、

赤い矢が一斉に観客目掛けて飛んで来るように見えるのだ。

恥ずかしい話だが、

僕も思わず身体を避けた。

「海印の馬」には舞踏の、

そしてアングラのエッセンスが詰まっている。

訓練や調和を拒否したような、

異形の肉体が乱舞し、

醜悪でありながらある種の美があって、

極めて稚拙でたどたどしい動きしか登場しないのに、

それでいて訓練された整然としたパフォーマンスには、

決してない、

何かもっと切実なものが篭められている。

烏丸みどりがアングラの世界に、

魅入られたのも当然だ。

しかし、みどりは別に麿赤児に弟子入りを志願する、

というような行動は取らなかった。

その代わりに東京を離れて京都に行き、

そこで自分の劇団「梟とナジャ」を立ち上げた。

その旗揚げ公演は1984年のことになる。

僕はその芝居は観ていない。

僕と会った喫茶店で、

彼女はとても嬉しそうに、

その旗揚げ公演のパンフレットを見せてくれた。

パンフレットとは言っても、

A3の1枚の紙を2つ折りにしただけのものだ。

表紙にはまず「梟とナジャ」第1回公演と書かれ、

その下に太字で大きく、

『ナジャの転生』

というタイトルが書かれている。

その更に下には公演場所と日時が記載されていて、

それでそのページはお終い。

紙を開くと、

左側に主催の言葉として、

烏丸みどりの檄が載っている。

それは以下のようなものだった。

アングラはもう終わったと誰かが言う。しかし、あたしこそがアングラだとあたしは言う。何の後ろ盾もなく、権威もなく、お金もなく、暗闇の中、黒尽くめのナジャとしてあたしは立つ。頼るものはあたしの肉体のみ。しかし、その肉体も闇の中では見ることすら叶わない。

その檄の下には、

キャスト表が載っていたが、

それも4行だけの簡素なものだった。

ナジャ 烏丸みどり

もう1人のナジャ 東朔太郎

梟の群れ 本物?

麿赤児 ?

「麿さんが出演されたんですか?」

僕がびっくりして言うと、

烏丸みどりは声を出さずに、

その白く薄く生気のない唇を歪めて笑うと、

「ある訳ないじゃない話したこともないのに」

と僕を一蹴した。

実際にはこういうことだったらしい。

みどりは麿赤児を崇拝していたが、

現実の世界で交流を持つことを、

如何なる形にせよ望まなかった。

彼女の言葉を借りれば、

一旦一言でも言葉を掛けたりすれば、

麿赤児も1人の人間になってしまって、

この汚濁に満ちた世界の住人であることを、

認めたことになってしまう。

彼女にとっての麿赤児は、

唐先生の「少女仮面」の台詞を借りれば、

「この世から最も遠く離れた観念の結晶」

であったので、

それが一転地に塗れることが許せなかった。

だから、実際の交流を持つことはなかった、

ということになるらしい。

それでは、この謎のキャスト表の正体は何かと言うと、

舞台上に麿赤児の写真を貼った、

大きなベニヤのパネルを登場させ、

そこに生卵をぶつけた上、

最後は粉々に叩き割ったのだと言う。

上演回数は4回であったが、

その度にボードを作り直す必要があり、

それが最大のこの舞台の出費となって、

舞台は赤字に終わったらしい。

「赤児(あかじ)のために赤字になった」

というのは実際にみどりが僕に語った寒いギャグだ。

最も崇拝するものを、

最も暴力的で悲惨な形で葬ることが、

アングラ的な対象への愛なのだとみどりは言う。

「だからアングラはテロリズムから、

最も遠いところにある観念なの。

最も大きな憎しみは、

常に最も崇拝する対象に向けられるべきものなのよ」

誤解のないように言えば、

彼女は決して暴力的な人間ではない。

彼女の憎しみはせいぜいパネルに生卵をぶつける、

と言う程度のものなのだ。

誰にも実際的な被害を与えることはない。

卵やボードを用意する、

みどり自身の懐が痛むだけの話だ。

キャスト表にある梟は、

実際に彼女が飼っている梟が登場したらしい。

この梟は彼女が旗揚げの数年前に、

亡くなった祖母から譲り受けたもので、

彼女自身は祖母の生まれ変わりと主張していた。

彼女の自分の家族についての話には、

この動物と交流した祖母の話以外は出て来ない。

そこには色々と家庭の複雑な事情が隠れているのだろうが、

彼女の口からそうしたことが、

僕に対して語られたことはなかった。

キャスト表にはもう1人人間と思われる名前が記載されている。

それが東朔太郎で、

勿論これも本名ではないが、

この人物自体は実在している。

男性の名前だが実際の戸籍上の性別は女性で、

性同一障害が一般に話題となる以前から、

自分の心は男性であると主張していた。

東朔太郎と烏丸みどりは、

バイト先の京都の自然食カフェで出会い、

みどりはハンターのように東を捕捉した。

女性の肉体を否定して、

精神の男性性を幻想として成立させようとする、

東の心のあがきを、

みどりはそれこそがアングラの体現と、

そのように理解したからだ。

みどりに引き摺られるようにして、

東朔太郎は劇団の旗揚げに参加した。

それまで全く演劇とは無関係であった東は、

みどりの指導の下にアングラの世界に足を踏み入れたのだ。

「梟とナジャ」の舞台がどのようなものだったのか、

それはみどりの話から推測するしかない。

かなり稚拙なものだったことは間違いがないが、

暗転の客席に梟を飛ばしたり、

麿赤児の大きなパネルをズタズタにしたり、

腰骨のところでみどりと東の裸体を結び付け、

その上に黒いケープを纏って、

存在しないシルエットの生物として、

舞台上で踊る、というような話を聞くと、

何となく観てみたいような思いも浮かんでは来る。

みどりはアルバイトをしながら1年に1回の公演を打ち、

第5回公演を行なった後で、

実質的に活動停止状態に入る。

その理由は想像されるように、

東朔太郎の離脱であった。

同時期に梟もその生を終え、

みどりは完全に1人になった。

その後のみどりは、

舞踏に近いパフォーマンスの世界に入り、

「烏丸みどりの世界」と称して、

個人の語りと踊りを交えたパフォーマンスを開始した。

舞台に登場するのは烏丸みどり1人。

ただ、勿論舞台というのはたった1人で出来るものではなく、

最小限のスタッフは必要だ。

長年小劇場演劇の世界に身を置く中で、

一匹狼のみどりに対しても、

少数だが興味を持ち、

サポートを申し出る演劇関係者が存在した。

そうした少数のサポートを得て、

まがりなりにもみどりのアングラ活動は継続された。

それが止まったのは、

彼女の肉体が、

彼女に反逆するようになったためだった。

烏丸みどりは病に倒れたのだ。

最初は東朔太郎の離脱と梟の死がきっかけだった。

みどりは気分の落ち込みと不眠に悩み、

寝る前の酒量が増えて、

更に気分が不安定になった。

それで医者に行って睡眠薬と抗不安薬をもらうと、

すぐに処方量を超えて服用するようになり、

アルコールとも平気で併用したので、

数か月もすると依存が形成され、

病状は複雑化した上に不安定になった。

複数の医療機関を渡り歩いて

常用量の数倍の薬を手に入れた。

眠れたという実感はなかったが、

昼間もふらついて歩行は困難となり、

まともに思考することは出来なくなった。

具合が悪いので更に薬を多く飲み、

それで更に具合は悪くなった。

そうした中でもみどりは1人で舞台で踊り、

ろれつの回らない口で断片的な台詞めいた断章を口にした。

それが「烏丸みどりの世界」の実態だった。

数年後には、

舞台にまともに立つことや、

約束の時間に劇場入りすること自体が困難となり、

「烏丸みどりの世界」そのものもフェードアウトした。

みどりと僕が会った時には、

もう長いこと実際の舞台に彼女は立っていなかった。

僕はみどりの話を聞いた上で、

薬の減量について、

僕に出来る限りのアドバイスをした。

東京の専門医療機関なら紹介出来ると言ったのだけれど、

みどりは京都にいる、

数少ない支援者の元に下宿していて、

京都を離れるつもりはないと言った。

「あたしは中学の頃の石原君を見ていたわ」

とみどりは言った。

「見ることしか出来なかったけど、

石原君があたしを時々見ていたことも、

知っていたの」

みどりの大きく顔の他の印象を侵食するような瞳を見ていると、

僕はどうにも落ち着かない気分になった。

何かもっと別のことを、

みどりは僕に求めていたような気がしたし、

何か別のことを言おうとしていたような気もしたけれど、

少し怖さを感じた僕は、

それ以上踏み込むことをしなかった。

それから半年後に、

みどりからハガキが来た。

それは自分の個展の案内だった。

余技で作成していた自分の造形物を並べ、

そこで毎日2回、

自らも踊るという企画だった。

案内状の余白には、

「今は割と元気です。

石原君のアドバイスももらって、

薬の減量も主治医と相談中」

と利き手ではない方の手で、

書きなぐったような字で書かれていた。

何処か事実と言うより、

僕に対する言い訳めいた感じがした。

僕は迷ったが、結局京都までは行けなかった。

その個展が実際に開かれたのかどうかは定かでない。

そして、その後彼女からの連絡は一度もなかった。

麿赤児が主催する舞踏集団「大駱駝艦」の、

「海印の馬」を観て、

アングラの世界の虜になった。

この作品は僕も観ている。

オープニングには白塗りの異形な出で立ちをした、

半裸の男女が舞台上にズラリと並び、

舞台に横に張られた一本の綱に、

ほぼ等間隔で括り付けられた赤い布を口に咥えている。

背後には黒い戸板が並べられ、

さながら戦乱で荒れ果てた羅生門に、

魑魅魍魎が集まっているようだ。

そして、

頃合いを見て、

舞踏手達が口に咥えた布を一気に放すと、

赤い矢が一斉に観客目掛けて飛んで来るように見えるのだ。

恥ずかしい話だが、

僕も思わず身体を避けた。

「海印の馬」には舞踏の、

そしてアングラのエッセンスが詰まっている。

訓練や調和を拒否したような、

異形の肉体が乱舞し、

醜悪でありながらある種の美があって、

極めて稚拙でたどたどしい動きしか登場しないのに、

それでいて訓練された整然としたパフォーマンスには、

決してない、

何かもっと切実なものが篭められている。

烏丸みどりがアングラの世界に、

魅入られたのも当然だ。

しかし、みどりは別に麿赤児に弟子入りを志願する、

というような行動は取らなかった。

その代わりに東京を離れて京都に行き、

そこで自分の劇団「梟とナジャ」を立ち上げた。

その旗揚げ公演は1984年のことになる。

僕はその芝居は観ていない。

僕と会った喫茶店で、

彼女はとても嬉しそうに、

その旗揚げ公演のパンフレットを見せてくれた。

パンフレットとは言っても、

A3の1枚の紙を2つ折りにしただけのものだ。

表紙にはまず「梟とナジャ」第1回公演と書かれ、

その下に太字で大きく、

『ナジャの転生』

というタイトルが書かれている。

その更に下には公演場所と日時が記載されていて、

それでそのページはお終い。

紙を開くと、

左側に主催の言葉として、

烏丸みどりの檄が載っている。

それは以下のようなものだった。

アングラはもう終わったと誰かが言う。しかし、あたしこそがアングラだとあたしは言う。何の後ろ盾もなく、権威もなく、お金もなく、暗闇の中、黒尽くめのナジャとしてあたしは立つ。頼るものはあたしの肉体のみ。しかし、その肉体も闇の中では見ることすら叶わない。

その檄の下には、

キャスト表が載っていたが、

それも4行だけの簡素なものだった。

ナジャ 烏丸みどり

もう1人のナジャ 東朔太郎

梟の群れ 本物?

麿赤児 ?

「麿さんが出演されたんですか?」

僕がびっくりして言うと、

烏丸みどりは声を出さずに、

その白く薄く生気のない唇を歪めて笑うと、

「ある訳ないじゃない話したこともないのに」

と僕を一蹴した。

実際にはこういうことだったらしい。

みどりは麿赤児を崇拝していたが、

現実の世界で交流を持つことを、

如何なる形にせよ望まなかった。

彼女の言葉を借りれば、

一旦一言でも言葉を掛けたりすれば、

麿赤児も1人の人間になってしまって、

この汚濁に満ちた世界の住人であることを、

認めたことになってしまう。

彼女にとっての麿赤児は、

唐先生の「少女仮面」の台詞を借りれば、

「この世から最も遠く離れた観念の結晶」

であったので、

それが一転地に塗れることが許せなかった。

だから、実際の交流を持つことはなかった、

ということになるらしい。

それでは、この謎のキャスト表の正体は何かと言うと、

舞台上に麿赤児の写真を貼った、

大きなベニヤのパネルを登場させ、

そこに生卵をぶつけた上、

最後は粉々に叩き割ったのだと言う。

上演回数は4回であったが、

その度にボードを作り直す必要があり、

それが最大のこの舞台の出費となって、

舞台は赤字に終わったらしい。

「赤児(あかじ)のために赤字になった」

というのは実際にみどりが僕に語った寒いギャグだ。

最も崇拝するものを、

最も暴力的で悲惨な形で葬ることが、

アングラ的な対象への愛なのだとみどりは言う。

「だからアングラはテロリズムから、

最も遠いところにある観念なの。

最も大きな憎しみは、

常に最も崇拝する対象に向けられるべきものなのよ」

誤解のないように言えば、

彼女は決して暴力的な人間ではない。

彼女の憎しみはせいぜいパネルに生卵をぶつける、

と言う程度のものなのだ。

誰にも実際的な被害を与えることはない。

卵やボードを用意する、

みどり自身の懐が痛むだけの話だ。

キャスト表にある梟は、

実際に彼女が飼っている梟が登場したらしい。

この梟は彼女が旗揚げの数年前に、

亡くなった祖母から譲り受けたもので、

彼女自身は祖母の生まれ変わりと主張していた。

彼女の自分の家族についての話には、

この動物と交流した祖母の話以外は出て来ない。

そこには色々と家庭の複雑な事情が隠れているのだろうが、

彼女の口からそうしたことが、

僕に対して語られたことはなかった。

キャスト表にはもう1人人間と思われる名前が記載されている。

それが東朔太郎で、

勿論これも本名ではないが、

この人物自体は実在している。

男性の名前だが実際の戸籍上の性別は女性で、

性同一障害が一般に話題となる以前から、

自分の心は男性であると主張していた。

東朔太郎と烏丸みどりは、

バイト先の京都の自然食カフェで出会い、

みどりはハンターのように東を捕捉した。

女性の肉体を否定して、

精神の男性性を幻想として成立させようとする、

東の心のあがきを、

みどりはそれこそがアングラの体現と、

そのように理解したからだ。

みどりに引き摺られるようにして、

東朔太郎は劇団の旗揚げに参加した。

それまで全く演劇とは無関係であった東は、

みどりの指導の下にアングラの世界に足を踏み入れたのだ。

「梟とナジャ」の舞台がどのようなものだったのか、

それはみどりの話から推測するしかない。

かなり稚拙なものだったことは間違いがないが、

暗転の客席に梟を飛ばしたり、

麿赤児の大きなパネルをズタズタにしたり、

腰骨のところでみどりと東の裸体を結び付け、

その上に黒いケープを纏って、

存在しないシルエットの生物として、

舞台上で踊る、というような話を聞くと、

何となく観てみたいような思いも浮かんでは来る。

みどりはアルバイトをしながら1年に1回の公演を打ち、

第5回公演を行なった後で、

実質的に活動停止状態に入る。

その理由は想像されるように、

東朔太郎の離脱であった。

同時期に梟もその生を終え、

みどりは完全に1人になった。

その後のみどりは、

舞踏に近いパフォーマンスの世界に入り、

「烏丸みどりの世界」と称して、

個人の語りと踊りを交えたパフォーマンスを開始した。

舞台に登場するのは烏丸みどり1人。

ただ、勿論舞台というのはたった1人で出来るものではなく、

最小限のスタッフは必要だ。

長年小劇場演劇の世界に身を置く中で、

一匹狼のみどりに対しても、

少数だが興味を持ち、

サポートを申し出る演劇関係者が存在した。

そうした少数のサポートを得て、

まがりなりにもみどりのアングラ活動は継続された。

それが止まったのは、

彼女の肉体が、

彼女に反逆するようになったためだった。

烏丸みどりは病に倒れたのだ。

最初は東朔太郎の離脱と梟の死がきっかけだった。

みどりは気分の落ち込みと不眠に悩み、

寝る前の酒量が増えて、

更に気分が不安定になった。

それで医者に行って睡眠薬と抗不安薬をもらうと、

すぐに処方量を超えて服用するようになり、

アルコールとも平気で併用したので、

数か月もすると依存が形成され、

病状は複雑化した上に不安定になった。

複数の医療機関を渡り歩いて

常用量の数倍の薬を手に入れた。

眠れたという実感はなかったが、

昼間もふらついて歩行は困難となり、

まともに思考することは出来なくなった。

具合が悪いので更に薬を多く飲み、

それで更に具合は悪くなった。

そうした中でもみどりは1人で舞台で踊り、

ろれつの回らない口で断片的な台詞めいた断章を口にした。

それが「烏丸みどりの世界」の実態だった。

数年後には、

舞台にまともに立つことや、

約束の時間に劇場入りすること自体が困難となり、

「烏丸みどりの世界」そのものもフェードアウトした。

みどりと僕が会った時には、

もう長いこと実際の舞台に彼女は立っていなかった。

僕はみどりの話を聞いた上で、

薬の減量について、

僕に出来る限りのアドバイスをした。

東京の専門医療機関なら紹介出来ると言ったのだけれど、

みどりは京都にいる、

数少ない支援者の元に下宿していて、

京都を離れるつもりはないと言った。

「あたしは中学の頃の石原君を見ていたわ」

とみどりは言った。

「見ることしか出来なかったけど、

石原君があたしを時々見ていたことも、

知っていたの」

みどりの大きく顔の他の印象を侵食するような瞳を見ていると、

僕はどうにも落ち着かない気分になった。

何かもっと別のことを、

みどりは僕に求めていたような気がしたし、

何か別のことを言おうとしていたような気もしたけれど、

少し怖さを感じた僕は、

それ以上踏み込むことをしなかった。

それから半年後に、

みどりからハガキが来た。

それは自分の個展の案内だった。

余技で作成していた自分の造形物を並べ、

そこで毎日2回、

自らも踊るという企画だった。

案内状の余白には、

「今は割と元気です。

石原君のアドバイスももらって、

薬の減量も主治医と相談中」

と利き手ではない方の手で、

書きなぐったような字で書かれていた。

何処か事実と言うより、

僕に対する言い訳めいた感じがした。

僕は迷ったが、結局京都までは行けなかった。

その個展が実際に開かれたのかどうかは定かでない。

そして、その後彼女からの連絡は一度もなかった。

日本のアングラ(その4) [フィクション]

前項のアングラの生き字引と並んで、

もう1人、

僕とアングラとの接点を語る上では、

欠かせない人物がいる。

劇団「梟とナジャ」を主催していた烏丸みどりだ。

2012年の正月に、

僕が卒業した茨城県の中学の同窓会があって、

妻が腸の難病で入院中ではあったのだけれど、

もう退院の日時も決まり、体調も安定していたので、

懐かしい思いもあって日帰りで出掛けることにした。

二次会まで参加するつもりであったのだけれど、

途中で妻から電話が入り、

熱が出ていて、決まっていた退院の時期が、

延びるかも知れないという話だったので、

急遽一次会だけで会場を後にした。

幸い妻の熱はすぐに下がったが、

数日して中学の同級生の女性からメールが来て、

彼女は二次会からの参加になったのだけれど、

僕に会いたかったのに会えなかったのが残念だと、

そんなことを綴った上で、

僕のブログの演劇評に興味があるので、

一度会えないかとそんな話になった。

普段だったらそんな話には慎重になるのだけれど、

滅多に褒められない演劇評を褒められたのが嬉しくて、

それもその女性が小劇場で芝居もしていると言うので、

そんな人なら是非会いたいと思って、

何となく承知してしまったのだ。

彼女の上京の機会に合わせて、

僕は新宿の路地裏の小さな喫茶店で彼女に会った。

勿論本名ではないけれど、

彼女が烏丸みどりだった。

正直中学生時代の同級生の顔と名前が、

一致することは殆どない。

しかし、烏丸みどりは違った。

顔が青ざめていて、

いつも黒いタイツを履いていた。

今思うに、

禁止されていた化粧をしていたのではないかと思う。

妙に色気を発散させていたため、

非常に目立っていたし、

それで当時はクラスからは浮いていた。

更に浮いていた僕が言うのも滑稽な話だけれど。

30年以上ぶりに見る烏丸みどりは、

相変わらず黒が好きで、

全身黒尽くめで黒の長いケープを身に纏っていた。

しかし、古着屋で買った上に、

外で雨ざらしになり、

無数の猫にも蹂躙されたようで、

皺だらけの生地には、白い猫の毛と埃が無数に付いて、

元は光沢のない素材なのにテカテカと光っていた。

中学時代の顔は、

全くイメージが出来なかったけれど、

その時の烏丸みどりは、

背が高くガリガリに痩せていて、

窪んだ眼窩の中で、

飛び出した大きな瞳が、

闇夜の猫のように輝いていた。

要するに見るからに彼女はアングラだった。

そして、何か瀕死の状態にあるように見えた。

烏丸みどりは中学を出てから東京の専門学校に行き、

そこで数年遊んだ後に、

麿赤児と運命的な出会いをした。

アングラの衝撃が彼女の人生を変えた。

ただ、ある意味不幸であったのは、

時代が既にアングラを過去の遺物にしていたという事実だった。

時は1983年。

寺山修司の死んだ年だった。

もう1人、

僕とアングラとの接点を語る上では、

欠かせない人物がいる。

劇団「梟とナジャ」を主催していた烏丸みどりだ。

2012年の正月に、

僕が卒業した茨城県の中学の同窓会があって、

妻が腸の難病で入院中ではあったのだけれど、

もう退院の日時も決まり、体調も安定していたので、

懐かしい思いもあって日帰りで出掛けることにした。

二次会まで参加するつもりであったのだけれど、

途中で妻から電話が入り、

熱が出ていて、決まっていた退院の時期が、

延びるかも知れないという話だったので、

急遽一次会だけで会場を後にした。

幸い妻の熱はすぐに下がったが、

数日して中学の同級生の女性からメールが来て、

彼女は二次会からの参加になったのだけれど、

僕に会いたかったのに会えなかったのが残念だと、

そんなことを綴った上で、

僕のブログの演劇評に興味があるので、

一度会えないかとそんな話になった。

普段だったらそんな話には慎重になるのだけれど、

滅多に褒められない演劇評を褒められたのが嬉しくて、

それもその女性が小劇場で芝居もしていると言うので、

そんな人なら是非会いたいと思って、

何となく承知してしまったのだ。

彼女の上京の機会に合わせて、

僕は新宿の路地裏の小さな喫茶店で彼女に会った。

勿論本名ではないけれど、

彼女が烏丸みどりだった。

正直中学生時代の同級生の顔と名前が、

一致することは殆どない。

しかし、烏丸みどりは違った。

顔が青ざめていて、

いつも黒いタイツを履いていた。

今思うに、

禁止されていた化粧をしていたのではないかと思う。

妙に色気を発散させていたため、

非常に目立っていたし、

それで当時はクラスからは浮いていた。

更に浮いていた僕が言うのも滑稽な話だけれど。

30年以上ぶりに見る烏丸みどりは、

相変わらず黒が好きで、

全身黒尽くめで黒の長いケープを身に纏っていた。

しかし、古着屋で買った上に、

外で雨ざらしになり、

無数の猫にも蹂躙されたようで、

皺だらけの生地には、白い猫の毛と埃が無数に付いて、

元は光沢のない素材なのにテカテカと光っていた。

中学時代の顔は、

全くイメージが出来なかったけれど、

その時の烏丸みどりは、

背が高くガリガリに痩せていて、

窪んだ眼窩の中で、

飛び出した大きな瞳が、

闇夜の猫のように輝いていた。

要するに見るからに彼女はアングラだった。

そして、何か瀕死の状態にあるように見えた。

烏丸みどりは中学を出てから東京の専門学校に行き、

そこで数年遊んだ後に、

麿赤児と運命的な出会いをした。

アングラの衝撃が彼女の人生を変えた。

ただ、ある意味不幸であったのは、

時代が既にアングラを過去の遺物にしていたという事実だった。

時は1983年。

寺山修司の死んだ年だった。

日本のアングラ(その3) [フィクション]

アングラの生き字引という人がいました。

聞いた話によると、

初期の天井桟敷に在籍していて、

野外劇にも出演し、

演出助手のようなことをしてから、

実家の電気屋を継ぐために長野に戻ったということでした。

それから電気屋の傍らビデオ店を経営し、

当時流通していなかった、

天井桟敷の舞台を撮った、

プライベートフィルムを違法にダビングして売っていました。

それは僕が大学の頃の話で、

まだインターネットもなく、

その情報は世間に広がることはありませんでした。

レンタルビデオすら、

まだ始まったばかりの時期で、

レンタルビデオ店の多くは、

違法にダビングしたテレビなどの録画を、

貸出したり売ったりしていたのです。

演劇に関して言えば、

戯曲そのものも非常に貴重で、

ボロボロの戯曲本を、

皆で廻し読みしているような案配でした。

従って、アングラ最盛期の映像など、

夢のまた夢だったのです。

僕はその映像が物凄く欲しかったのですが、

1本3万円という高額で、

とても下宿生の出せるような金額ではありません。

それでも、欲しくて欲しくてたまらかなかった僕は、

ともかくそのアングラの生き字引に、

お近付きになろうと色々画策をしました。

彼が長野市の素人劇団に、

ちょこちょこ指導のようなことをしていると聞き付けると、

その劇団に入りたくもないのに入って、

アングラの生き字引に会える機会を探りました。

詰まらない芝居をする詰まらない劇団でした。

公務員がメンバーの主体で、

ヒマそうにしているのも嫌でしたし、

役所の伝手で補助金のようなものが出ていて、

プロでもないのに儲かっているというのにもびっくりしました。

入団して半年してようやく、

僕はそのアングラの生き字引に会う機会が訪れました。

それは劇団の打ち上げで、

偉そうな顔をしてその場に現れたアングラの生き字引は、

ただ酒を飲みに来たのが明らかに分かる風情でした。

その劇団には、

アングラの魂はひと欠片もありませんでした。

陳腐で説教臭く、

中途半端に政治家の悪口みたいなものが入っていました。

それなのに、

アングラの生き字引は芝居を褒めていたので、

僕は心底その男を軽蔑する気分になりました。

それから二次会みたいな感じになり、

アングラの生き字引と劇団の演出など主要メンバ-は、

ディープな演劇談義に花を咲かせました。

まあ、彼が天井桟敷時代の話や、

当時の状況劇場との交流の話などして、

それに興味深げに皆が聞き入る、

というような感じだったのです。

僕も酔って、

アングラとは「変容」である、

というようないつもの演説をぶちました。

それからそらんじていた、

唐十郎の「二都物語」のセリフを、

1人で10分くらい大声で語ったりもしました。

気に入ってくれたのかどうかは良く分かりません。

三次会は数人でアングラの生き字引の自宅に行きました。

冬のことで、

炬燵に足を突っ込んで雑魚寝をしました。

ふと見ると、

書棚に天井桟敷のビデオが並んでいて、

その中には僕の一番好きだった、

「疫病流行記」もあります。

早朝でアングラの生き字引もいびきを掻いています。

僕は誘惑に抗い難く、

そのビデオをそっと手に取りました。

もう少しそのまま時間があったら、

こっそり持ち帰っていたかも知れません。

と、「おい」と低い声がして、

振り返ると今までいびきを掻いていた筈の、

アングラの生き字引のギョロリとした目が大きく開いていて、

僕の顔を睨み付けていました。

顔から火が出る思いとはまさにこのことで、

僕はすぐにビデオを炬燵の上に置くと、

そのまま彼の部屋を出て家に戻りました。

別に実際に盗みをしたのではなかったのですが、

彼の前でもの欲しげな様子を見せたことが、

僕には非常に恥ずかしく思え、

その後劇団も辞め、

彼に会うこともなくなりました。

それからしばらく経って、

寺山修司のビデオの上映会が中野であり、

僕は待望の「疫病流行記」のビデオ映像に対面しました。

それはアングラの生き字引が持っていたのと、

同じ映像の完全版である筈でした。

しかし、映像の状態は悪く、

肝心の「大滅亡」の場面や、

民間治療機のディテールなどが、

全く映っていなかったので、

さすがの僕の脳内でも補完出来る情報はなく、

大きな失望を感じることになったのです。

アングラ幻想の1つは、

切なくもこうして打ち破られたのでした。

聞いた話によると、

初期の天井桟敷に在籍していて、

野外劇にも出演し、

演出助手のようなことをしてから、

実家の電気屋を継ぐために長野に戻ったということでした。

それから電気屋の傍らビデオ店を経営し、

当時流通していなかった、

天井桟敷の舞台を撮った、

プライベートフィルムを違法にダビングして売っていました。

それは僕が大学の頃の話で、

まだインターネットもなく、

その情報は世間に広がることはありませんでした。

レンタルビデオすら、

まだ始まったばかりの時期で、

レンタルビデオ店の多くは、

違法にダビングしたテレビなどの録画を、

貸出したり売ったりしていたのです。

演劇に関して言えば、

戯曲そのものも非常に貴重で、

ボロボロの戯曲本を、

皆で廻し読みしているような案配でした。

従って、アングラ最盛期の映像など、

夢のまた夢だったのです。

僕はその映像が物凄く欲しかったのですが、

1本3万円という高額で、

とても下宿生の出せるような金額ではありません。

それでも、欲しくて欲しくてたまらかなかった僕は、

ともかくそのアングラの生き字引に、

お近付きになろうと色々画策をしました。

彼が長野市の素人劇団に、

ちょこちょこ指導のようなことをしていると聞き付けると、

その劇団に入りたくもないのに入って、

アングラの生き字引に会える機会を探りました。

詰まらない芝居をする詰まらない劇団でした。

公務員がメンバーの主体で、

ヒマそうにしているのも嫌でしたし、

役所の伝手で補助金のようなものが出ていて、

プロでもないのに儲かっているというのにもびっくりしました。

入団して半年してようやく、

僕はそのアングラの生き字引に会う機会が訪れました。

それは劇団の打ち上げで、

偉そうな顔をしてその場に現れたアングラの生き字引は、

ただ酒を飲みに来たのが明らかに分かる風情でした。

その劇団には、

アングラの魂はひと欠片もありませんでした。

陳腐で説教臭く、

中途半端に政治家の悪口みたいなものが入っていました。

それなのに、

アングラの生き字引は芝居を褒めていたので、

僕は心底その男を軽蔑する気分になりました。

それから二次会みたいな感じになり、

アングラの生き字引と劇団の演出など主要メンバ-は、

ディープな演劇談義に花を咲かせました。

まあ、彼が天井桟敷時代の話や、

当時の状況劇場との交流の話などして、

それに興味深げに皆が聞き入る、

というような感じだったのです。

僕も酔って、

アングラとは「変容」である、

というようないつもの演説をぶちました。

それからそらんじていた、

唐十郎の「二都物語」のセリフを、

1人で10分くらい大声で語ったりもしました。

気に入ってくれたのかどうかは良く分かりません。

三次会は数人でアングラの生き字引の自宅に行きました。

冬のことで、

炬燵に足を突っ込んで雑魚寝をしました。

ふと見ると、

書棚に天井桟敷のビデオが並んでいて、

その中には僕の一番好きだった、

「疫病流行記」もあります。

早朝でアングラの生き字引もいびきを掻いています。

僕は誘惑に抗い難く、

そのビデオをそっと手に取りました。

もう少しそのまま時間があったら、

こっそり持ち帰っていたかも知れません。

と、「おい」と低い声がして、

振り返ると今までいびきを掻いていた筈の、

アングラの生き字引のギョロリとした目が大きく開いていて、

僕の顔を睨み付けていました。

顔から火が出る思いとはまさにこのことで、

僕はすぐにビデオを炬燵の上に置くと、

そのまま彼の部屋を出て家に戻りました。

別に実際に盗みをしたのではなかったのですが、

彼の前でもの欲しげな様子を見せたことが、

僕には非常に恥ずかしく思え、

その後劇団も辞め、

彼に会うこともなくなりました。

それからしばらく経って、

寺山修司のビデオの上映会が中野であり、

僕は待望の「疫病流行記」のビデオ映像に対面しました。

それはアングラの生き字引が持っていたのと、

同じ映像の完全版である筈でした。

しかし、映像の状態は悪く、

肝心の「大滅亡」の場面や、

民間治療機のディテールなどが、

全く映っていなかったので、

さすがの僕の脳内でも補完出来る情報はなく、

大きな失望を感じることになったのです。

アングラ幻想の1つは、

切なくもこうして打ち破られたのでした。

日本のアングラ(その2) [フィクション]

僕がアングラに初めて接したのはいつのことだったのだろう。

これはもうかなり昔のことだ。

僕にとって「日本のアングラ」というのは、

もうある種の空気のような実在であって、

見ればそれと分かり、

聞けばそれと感じ、

触れればそれと信じられるものだったので、

いつそれが僕の中に入り込んだのか、

それを決めることは、

実際にはかなり困難なことだったのだ。

前回アングラは「変容」のことだと、

僕は書いた。

今もう1つ加えるとすれば、

アングラとは「風景」のことなのだ。

猥雑で不統一の中に個人的な統一があり、

グロテスクで偏見に満ち、

世界の中央でユラユラと揺れている、

半透明の幕を、

一気に引きずり下ろすような暴力的で叙情的な風景、

革命前夜の混沌と言い換えても良いその風景こそ、

アングラの本質なのだ。

日本のアングラは学生運動と機を一にして始まり、

政治色を濃厚に宿したものではあったけれど、

政治そのものがアングラの本質ではなく、

世の中の一部で現実味を帯びていた革命の、

その前夜に行われる、

無秩序的な乱痴気騒ぎこそ、

その本質でなのではないだろうか。

演劇で革命が成就される訳はなく、

それらしきことを言いはしたけれど、

そこに何らかの実体のあるものではなく、

要するにこの一夜をもって何かが変わり、

何かが根底から覆り、

つまりは重力のようなものから開放されて、

あちこちの方向に自由に行けるようになるのだと、

信じ込んだ集団が、

現実の一夜と革命後の幻想の一夜との狭間で、

飲めや歌えの大騒ぎをする風景、

それこそが「日本のアングラ」というものの、

一面の実体であったのではないだろうか。

アングラ四天王とか、

アングラ第一世代と言う時、

通常挙げられるのは、

唐十郎の状況劇場と、

鈴木忠志の早稲田小劇場、

黒テントと寺山修司の天井桟敷の4劇団、

ということになるけれど、

この中で真に政治的であったのは、

一時期の黒テントだけで、

後の3劇団は政治的な行為や発言をすることはあっても、

それは命懸けで挑む、

という感じのものではなく、

彼らが真に命懸けであったのは、

そうした政治の季節のあれこれを超えたアングラの風景と、

その変容に奉仕することのみであったように、

今にしてはそう思われてならない。

彼らの憎悪の対象は、

むしろ「新劇」という旧来の政治色の強い演劇にこそあったのだ。

アングラの始まりには諸説あるけれど、

一般的には1962年の状況劇場の結成、

そして1964年の発見の会の結成、辺りが定説で、

実際にその活動が本格化するのは、

1966年のことになる。

この年、状況劇場はその活動を本格化し、

鈴木忠志が早稲田小劇場を結成して活動を開始する。

そして、翌1967年には、

寺山修司の天井桟敷が結成されると共に、

アングラの1つのシンボルとして、

新宿花園神社に、

状況劇場の紅テントが、

その怪しい赤い翼を広げて、

産声を上げるのである。

演劇は劇場を離れ、

ある時は野外の風景を身に纏い、

またある時は地下室の密閉された闇に沈んで、

その闇の中に「永遠」を模索した。

日本のアングラはそうして1960年代後半にその頭角を表し、

1970年代前半に熟れた果実のような、

危うい成熟を遂げると、

その後数年で鴉に啄まれた熟柿のように、

無様に地に堕ちてその生の多くを終えた。

今小劇場という世界に残滓の如く残る、

僅かなアングラの「景色」を、

僕は慈しむように見付けては、

そこに「日本のアングラ」を再構成しようと、

想像力と妄想の限りを尽くして、

闇の世界を少しでも広げようと、

無益な試みを続けている。

僕らは自由ではないけれど、

ある種の儀礼を施すことにより、

その場限りの自由を手にすることが出来る。

寺山修司の場合、

それは「完全暗転」という闇であって、

消防法などの法律を無視することにより、

劇場内の常夜灯の全てを消し、

目の前に誰がいて何が起こっても、

全く視覚では補足することの出来ない闇を作った。

そこに、闇の中では全てが自由だ、

という幻想が生まれたのだ。

今は誰も、そうした闇を作ることは出来ないし、

作ろうとしても、

携帯の光などで、

その闇の権力は簡単に地に堕ちてしまう。

個人の暴力的な意思によって、

共同幻想がいとも簡単に破られるのが現在の社会なのである。

そこには既に、

アングラのような共同幻想の棲む余地はないのだ。

しかし、本当にアングラの復権はないのだろうか?

それはある、多分。

テロリズムの甘い誘惑を避け、

革命を信じて、

その前夜の狂騒を楽しむ心を持てば、

現実の絶望の寸前の闇に、

「日本のアングラ」はあなたを待っているのだ。

これはもうかなり昔のことだ。

僕にとって「日本のアングラ」というのは、

もうある種の空気のような実在であって、

見ればそれと分かり、

聞けばそれと感じ、

触れればそれと信じられるものだったので、

いつそれが僕の中に入り込んだのか、

それを決めることは、

実際にはかなり困難なことだったのだ。

前回アングラは「変容」のことだと、

僕は書いた。

今もう1つ加えるとすれば、

アングラとは「風景」のことなのだ。

猥雑で不統一の中に個人的な統一があり、

グロテスクで偏見に満ち、

世界の中央でユラユラと揺れている、

半透明の幕を、

一気に引きずり下ろすような暴力的で叙情的な風景、

革命前夜の混沌と言い換えても良いその風景こそ、

アングラの本質なのだ。

日本のアングラは学生運動と機を一にして始まり、

政治色を濃厚に宿したものではあったけれど、

政治そのものがアングラの本質ではなく、

世の中の一部で現実味を帯びていた革命の、

その前夜に行われる、

無秩序的な乱痴気騒ぎこそ、

その本質でなのではないだろうか。

演劇で革命が成就される訳はなく、

それらしきことを言いはしたけれど、

そこに何らかの実体のあるものではなく、

要するにこの一夜をもって何かが変わり、

何かが根底から覆り、

つまりは重力のようなものから開放されて、

あちこちの方向に自由に行けるようになるのだと、

信じ込んだ集団が、

現実の一夜と革命後の幻想の一夜との狭間で、

飲めや歌えの大騒ぎをする風景、

それこそが「日本のアングラ」というものの、

一面の実体であったのではないだろうか。

アングラ四天王とか、

アングラ第一世代と言う時、

通常挙げられるのは、

唐十郎の状況劇場と、

鈴木忠志の早稲田小劇場、

黒テントと寺山修司の天井桟敷の4劇団、

ということになるけれど、

この中で真に政治的であったのは、

一時期の黒テントだけで、

後の3劇団は政治的な行為や発言をすることはあっても、

それは命懸けで挑む、

という感じのものではなく、

彼らが真に命懸けであったのは、

そうした政治の季節のあれこれを超えたアングラの風景と、

その変容に奉仕することのみであったように、

今にしてはそう思われてならない。

彼らの憎悪の対象は、

むしろ「新劇」という旧来の政治色の強い演劇にこそあったのだ。

アングラの始まりには諸説あるけれど、

一般的には1962年の状況劇場の結成、

そして1964年の発見の会の結成、辺りが定説で、

実際にその活動が本格化するのは、

1966年のことになる。

この年、状況劇場はその活動を本格化し、

鈴木忠志が早稲田小劇場を結成して活動を開始する。

そして、翌1967年には、

寺山修司の天井桟敷が結成されると共に、

アングラの1つのシンボルとして、

新宿花園神社に、

状況劇場の紅テントが、

その怪しい赤い翼を広げて、

産声を上げるのである。

演劇は劇場を離れ、

ある時は野外の風景を身に纏い、

またある時は地下室の密閉された闇に沈んで、

その闇の中に「永遠」を模索した。

日本のアングラはそうして1960年代後半にその頭角を表し、

1970年代前半に熟れた果実のような、

危うい成熟を遂げると、

その後数年で鴉に啄まれた熟柿のように、

無様に地に堕ちてその生の多くを終えた。

今小劇場という世界に残滓の如く残る、

僅かなアングラの「景色」を、

僕は慈しむように見付けては、

そこに「日本のアングラ」を再構成しようと、

想像力と妄想の限りを尽くして、

闇の世界を少しでも広げようと、

無益な試みを続けている。

僕らは自由ではないけれど、

ある種の儀礼を施すことにより、

その場限りの自由を手にすることが出来る。

寺山修司の場合、

それは「完全暗転」という闇であって、

消防法などの法律を無視することにより、

劇場内の常夜灯の全てを消し、

目の前に誰がいて何が起こっても、

全く視覚では補足することの出来ない闇を作った。

そこに、闇の中では全てが自由だ、

という幻想が生まれたのだ。

今は誰も、そうした闇を作ることは出来ないし、

作ろうとしても、

携帯の光などで、

その闇の権力は簡単に地に堕ちてしまう。

個人の暴力的な意思によって、

共同幻想がいとも簡単に破られるのが現在の社会なのである。

そこには既に、

アングラのような共同幻想の棲む余地はないのだ。

しかし、本当にアングラの復権はないのだろうか?

それはある、多分。

テロリズムの甘い誘惑を避け、

革命を信じて、

その前夜の狂騒を楽しむ心を持てば、

現実の絶望の寸前の闇に、

「日本のアングラ」はあなたを待っているのだ。

日本のアングラ(その1) [フィクション]

今日から始まるこの、

愚痴のような自伝のような、

小説のような、エッセイのような、

得体の知れない断章は、

おそらく週に1回くらいこのブログに混ざると思うのですが、

「日本のアングラ」という、

今はもう失われてしまった、

僕にとっては本当に愛おしい存在に対する、

一種のレクイエムのようなものだとご理解下さい。

「日本のアングラ」は一般名詞であると共に、

固有名詞でもあり、

その時にはこの言葉は、

ある1人の人、かけがえのない1人の人のことを示す、

1つの暗号のようなものでもあるのですが、

そのことは追追また、

説明したいと思います。

どうしてこのようなものを、

唐突に書こうと思ったかと言うと、

アングラというのは、

要するにある種の「変容」のことであって、

常に変容し続けることこそが、

アングラの本質でもあるのですが、

年末から今年の初めに掛けて、

僕の身体には異変が起き、

全身に酷い湿疹が湧いて、

一向に収まる気配を見せず、

その最初の兆候を辿って行くと、

どうやら去年の10月19日に、

神保町の紅テントに、

唐組の「紙芝居の絵の町で」という、

芝居を観に行った時からのことで、

あの時に季節外れの蚊に、

両の腿をしたたかに刺され、

その時に出来た赤く膿んだ傷が、

この不調のそもそもの始まりのように、

強く思われたのです。

唐組を主催する唐十郎は、

僕は勝手に「唐センセイ」と呼んでいるのですが、

1960年代から今日までの、

「日本のアングラ」を結ぶ赤い糸の1本であって、

その糸がこの事態を呼び込んだのだとすれば、

多分ある種の変容が、

僕の身体に起こりつつあることの、

1つの兆しなのではないか、

僕の身体は今ゆっくりと何かに変わりつつあり、

もう今までの自分に戻ることはなく、

それがこの湿疹の正体のように、

密かに思われたのです。

僕はもっと早く変わるべきであった、

もっと早くに何かに回帰するべきであった、

と思いながらも、

これは変容ではなく滅びではないか、

という思いも一方では強くあり、

僕の肉体は既にその維持するべき何かを失い、

最終的には抗えない死という滅びに向かって、

その引き返せない一歩を踏み出したのが、

今回の出来事なのであって、

そこにはロマンもなければ甘い追憶もなく、

仄かな希望すらないのではないか、

という思いもまた、

影のように差すのです。

もしそうであるとすれば、

老いを意識して仄かな絶望を感じた男の、

これは単なる振り返りの感傷に過ぎないものなのかも知れません。

しかし、仮にそうであっても、

僕は今ここで書かなければならないと思うのです。

僕の頭の中に、

今確かに「日本のアングラ」は存在していて、

それはこのまま書くことをしないでいれば、

すぐに消去されてしまって、

僕の神経回路は、

決してもう、同じ信号を発することはなく、

次第にその機能を停止するように思われるからです。

前置きが長くなりました。

僕のいつもの悪い癖です。

「日本のアングラ」を、

今こそ語らなければなりません。

お手本はブローディガンの「アメリカの鱒釣り」です。

そうなると、

「日本のアングラ」も、

それを象徴するような、

1枚の写真から始めないといけません。

それがこちらです。

この写真には僕が映っていて、

それからもう2人の人物が映っています。

強い光が逆光気味に差していて、

実際には画面の外から照らされた1キロライトによって、

舞台は赤く染められています。

左端に映っている亡霊のような座った影は、

チェーホフの登場人物が間違って迷い込んだようにも見えますが、

僕が知る限り最高のアングラ女優で、

実名は伏せますが加奈子さんと呼ばせて下さい。

そして、中央に立つ異形の人物のポーズこそが、

「日本のアングラ」の、

ある種の象徴的な姿なのです。

この裸体でありながら、

何かを塗りたくったり、何かをぶら下げたりして、

過剰を装い、

恥ずかしげもなく屹立するその姿、

何よりその大きな疑問符としてのXを、

大きく虚空に刻み付けるが如きそのポーズが、

アングラの魂そのものなのです。

僕はあの時「日本のアングラ」と同じ舞台に立ち、

多分生涯で初めて、

アングラとは何かの象徴や記号でなく、

1つの実体のことだと、

知った気がしたのです。

たかが学生劇団の舞台でしたが、

僕はあの時本当に大切なものを見た気がして、

さっそく舞台が終わった後の飲み会の席で、

劇団の照明をやっていた下総さんにその話をしました。

下総さんはお猪口を手に、

ちょっと考え込むような表情をして、

「誰にも言っちゃだめだよ」

と言ったのです。

(次項に続く…)

愚痴のような自伝のような、

小説のような、エッセイのような、

得体の知れない断章は、

おそらく週に1回くらいこのブログに混ざると思うのですが、

「日本のアングラ」という、

今はもう失われてしまった、

僕にとっては本当に愛おしい存在に対する、

一種のレクイエムのようなものだとご理解下さい。

「日本のアングラ」は一般名詞であると共に、

固有名詞でもあり、

その時にはこの言葉は、

ある1人の人、かけがえのない1人の人のことを示す、

1つの暗号のようなものでもあるのですが、

そのことは追追また、

説明したいと思います。

どうしてこのようなものを、

唐突に書こうと思ったかと言うと、

アングラというのは、

要するにある種の「変容」のことであって、

常に変容し続けることこそが、

アングラの本質でもあるのですが、

年末から今年の初めに掛けて、

僕の身体には異変が起き、

全身に酷い湿疹が湧いて、

一向に収まる気配を見せず、

その最初の兆候を辿って行くと、

どうやら去年の10月19日に、

神保町の紅テントに、

唐組の「紙芝居の絵の町で」という、

芝居を観に行った時からのことで、

あの時に季節外れの蚊に、

両の腿をしたたかに刺され、

その時に出来た赤く膿んだ傷が、

この不調のそもそもの始まりのように、

強く思われたのです。

唐組を主催する唐十郎は、

僕は勝手に「唐センセイ」と呼んでいるのですが、

1960年代から今日までの、

「日本のアングラ」を結ぶ赤い糸の1本であって、

その糸がこの事態を呼び込んだのだとすれば、

多分ある種の変容が、

僕の身体に起こりつつあることの、

1つの兆しなのではないか、

僕の身体は今ゆっくりと何かに変わりつつあり、

もう今までの自分に戻ることはなく、

それがこの湿疹の正体のように、

密かに思われたのです。

僕はもっと早く変わるべきであった、

もっと早くに何かに回帰するべきであった、

と思いながらも、

これは変容ではなく滅びではないか、

という思いも一方では強くあり、

僕の肉体は既にその維持するべき何かを失い、

最終的には抗えない死という滅びに向かって、

その引き返せない一歩を踏み出したのが、

今回の出来事なのであって、

そこにはロマンもなければ甘い追憶もなく、

仄かな希望すらないのではないか、

という思いもまた、

影のように差すのです。

もしそうであるとすれば、

老いを意識して仄かな絶望を感じた男の、

これは単なる振り返りの感傷に過ぎないものなのかも知れません。

しかし、仮にそうであっても、

僕は今ここで書かなければならないと思うのです。

僕の頭の中に、

今確かに「日本のアングラ」は存在していて、

それはこのまま書くことをしないでいれば、

すぐに消去されてしまって、

僕の神経回路は、

決してもう、同じ信号を発することはなく、

次第にその機能を停止するように思われるからです。

前置きが長くなりました。

僕のいつもの悪い癖です。

「日本のアングラ」を、

今こそ語らなければなりません。

お手本はブローディガンの「アメリカの鱒釣り」です。

そうなると、

「日本のアングラ」も、

それを象徴するような、

1枚の写真から始めないといけません。

それがこちらです。

この写真には僕が映っていて、

それからもう2人の人物が映っています。

強い光が逆光気味に差していて、

実際には画面の外から照らされた1キロライトによって、

舞台は赤く染められています。

左端に映っている亡霊のような座った影は、

チェーホフの登場人物が間違って迷い込んだようにも見えますが、

僕が知る限り最高のアングラ女優で、

実名は伏せますが加奈子さんと呼ばせて下さい。

そして、中央に立つ異形の人物のポーズこそが、

「日本のアングラ」の、

ある種の象徴的な姿なのです。

この裸体でありながら、

何かを塗りたくったり、何かをぶら下げたりして、

過剰を装い、

恥ずかしげもなく屹立するその姿、

何よりその大きな疑問符としてのXを、

大きく虚空に刻み付けるが如きそのポーズが、

アングラの魂そのものなのです。

僕はあの時「日本のアングラ」と同じ舞台に立ち、

多分生涯で初めて、

アングラとは何かの象徴や記号でなく、

1つの実体のことだと、

知った気がしたのです。

たかが学生劇団の舞台でしたが、

僕はあの時本当に大切なものを見た気がして、

さっそく舞台が終わった後の飲み会の席で、

劇団の照明をやっていた下総さんにその話をしました。

下総さんはお猪口を手に、

ちょっと考え込むような表情をして、

「誰にも言っちゃだめだよ」

と言ったのです。

(次項に続く…)

ファンタジーの世界再び(M研究員の不思議な世界) [フィクション]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日は水曜日で診療は午前中で終わり、

午後は産業医の面談に廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

冗談ではないかと何度も目を擦ったのですが、

冗談ではありません。

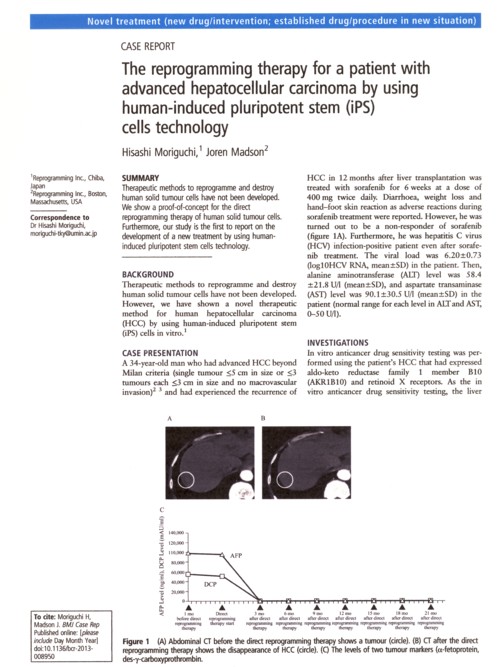

今年の5月のBritish Medical Journal Case Reports誌の、

電子版に掲載された、

本物の症例報告です。

世界で初めてiPS細胞を、

心臓病の治療に使用して成功した、として、

昨年の秋に世界をアッと言わせ、

大新聞の一面を飾って、

それがどうもフェイクと分かり、

何人かの偉い先生や大新聞の方に、

とても恥ずかしい思いをさせたM研究員は、

一時は芸能界デビューかとも言われましたが、

その後は鳴りを潜めていました。

その時に書いた記事がこちら。

http://blog.so-net.ne.jp/rokushin/2012-10-15

それが、

今年になって立て続けに3編の論文を、

同じBritish Medical Journal Case Reportsに投稿し、

一応査読があるのでは…と思うのですが、

立派に掲載されているのです。

上の画像はその中で最新のもので、

昨年世間を騒がせた、

虚血性心筋症という重症の心臓病の患者さんに、

iPS細胞から作成した心筋細胞を注入した事例を、

「事実」として公表しています。

これは全文を読むには20ドル掛かるのです。

そのためこの論文を論評したNatureのブログも、

全文ではなくアブストラクトのみを批評しています。

これがまともな人の判断ですが、

僕は全文を読まないで文献を評価することは、

絶対にしないことが信条なので、

お金を出して全文を読んでみました。

執筆者は2名です。

M研究員と共同研究をしている研究者は、

Joren Madsonさんと書かれています。

アメリカのボストンにある、

Reprogramming Incという施設に所属していて、

M研究員も日本の千葉にある、

同じ施設に所属していると書かれています。

ただ、

Natureのブログによれば、

こうした施設はアメリカと日本を問わず、

その実在が確認出来ず、

Madsonさんの実在も不明とされています。

まあ、Mさんがどういう方かを知っていれば、

このくらいで驚くことはありません。

昨年は実在の施設や先生の名前をお借りして、

その先生方に大変なご迷惑を掛けたので、

今回は共同研究者も、

純然たるファンタジーにしたのだと思います。

紹介されている事例は34歳の男性で、

肝臓癌で肝臓移植を受けた既往があり、

心不全症状で「我々の」病院を受診した、

と書かれています。

この文面で判断する限り、

ボストンか千葉にある、

謎の組織Reprogramming Incの病院、

ということのようです。

文中に病院の名称などの固有名詞や、

実際にいつ治療が行なわれたのか、

というような具体的な記載は、

一切存在していません。

患者さんは心臓バイパス手術後に、

iPS細胞から作成された心筋細胞を、

3000万個注射針で壊死した心筋に注入しました。

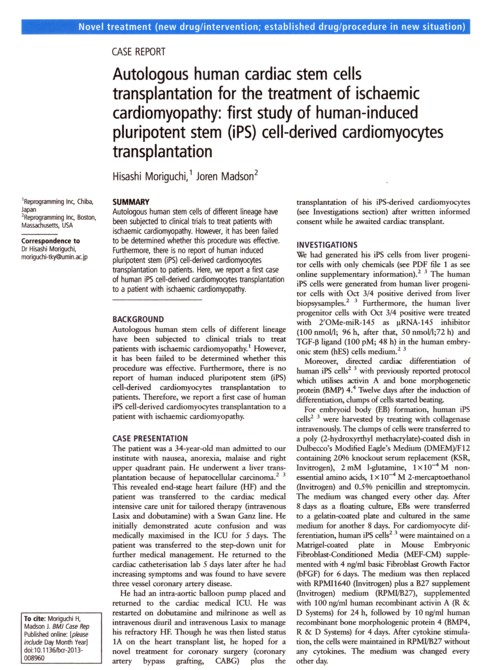

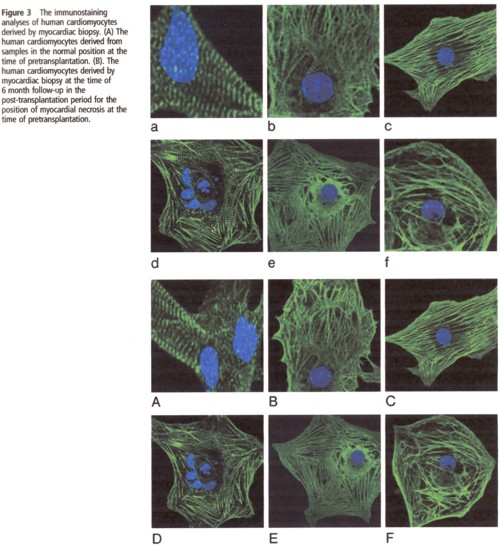

こちらをご覧下さい。

これが一応その証拠の画像です。

説明によると、

Aが正常の心筋細胞の免疫染色で、

Bが注入後半年後の壊死巣から取った、

再生した心筋細胞だと、

左の説明には書かれています。

しかし、本文にはそれとは別の説明が書かれていて、

しかも3Aと3Bという図があることになっていますが、

実際にはそれもありません。

また、詳しくは補足データを参照して下さい、

のような記載がありながら、

その補足データ自体が何処にあるのか分かりません。

いつも通りのM研究員クオリティです。

説明と図は、

別々の場所から取り込んで、

そのまま切り張りして作成したものと思われます。

それであちこち辻褄が合わないところがあるのです。

患者さんは半年後の経過では、

心機能も改善して、

びっくりするほどお元気になられているそうです。

良かったですね。

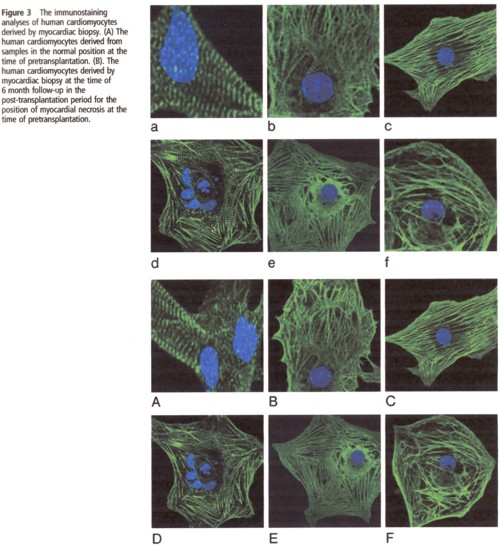

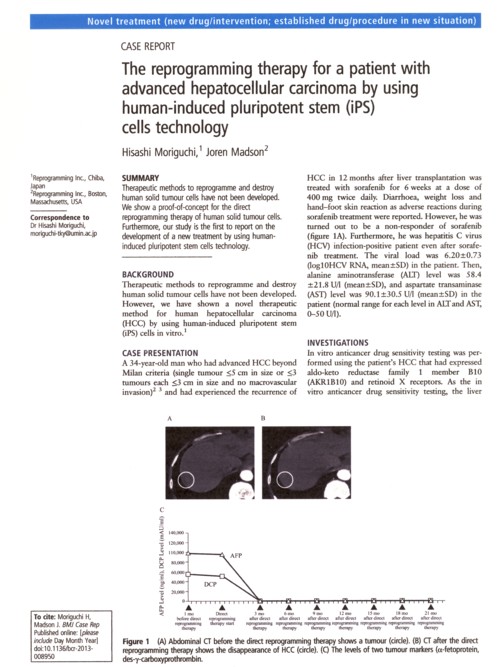

ついでにこちらもお見せします。

これはもう少し前に投稿された、

最近の2番目の論文です。

これは、

M研究員の独創的なiPS細胞テクノロジーを活用して、

34歳の肝臓移植後に再発した肝細胞癌の患者さんの癌細胞を、

正常細胞にreprogrammingして治療する、

という斬新なものです。

「癌は放置しろ!」と言われる近藤誠先生も、

この治療であれば、

その主張を翻し,

あの険しい顔を和らげて目から涙を流すと、

「素晴らしい。これなら癌と闘え!」と言ってくれそうです。

これは殆ど同じ論文を、

以前Hepatology誌にレターの形で発表していて、

それを小説のように書き直したもののようです。

村上春樹さんのように、

短編を後から長編化するような感じですね。

CTの治療前後の画像が添付されていますが、

あまり肝細胞癌のようには見えません。

何処かから取って来た、

実在の肝細胞癌の画像だと思いますが、

ちょっと画像のチョイスが悪い感じです。

患者さんの年齢がいつも34歳というのもお茶目ですね。

Nature誌はBritish Medical Journal Case Reportsに、

質問状を送るそうですから、

この論文がそのまま掲載されているのも、

そう長いことではないと思いますが、

この特異なバイタリティには、

本当に頭が下がる思いがしますし、

世間には全く英語論文を書かない大学教授も、

いらっしゃるようですから、

その真偽はともかくとして、

M先生の爪の垢でも飲ませたいような気もします。

勿論捏造論文は絶対にいけないことですが、

M研究員の論文は、

毎日がエイプリルフールのようなファンタジーの世界なので、

ある種の和みがありますし、

この才能が何処かで生かされないものかと、

正直思えてなりません。

British Medical Journalは、

一応元の雑誌は一流なのですから、

ちょっと恥ずかしい感じですね。

でも、ひょっとしたらエイプリルフール的な、

高度なパロディかジョークのつもりなのかも知れません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

(付記)

コメントでご指摘を受け、

不明確な部分を一部削除修正しました。

(2013年6月19日午後10時修正)

六号通り診療所の石原です。

今日は水曜日で診療は午前中で終わり、

午後は産業医の面談に廻る予定です。

それでは今日の話題です。

今日はこちら。

冗談ではないかと何度も目を擦ったのですが、

冗談ではありません。

今年の5月のBritish Medical Journal Case Reports誌の、

電子版に掲載された、

本物の症例報告です。

世界で初めてiPS細胞を、

心臓病の治療に使用して成功した、として、

昨年の秋に世界をアッと言わせ、

大新聞の一面を飾って、

それがどうもフェイクと分かり、

何人かの偉い先生や大新聞の方に、

とても恥ずかしい思いをさせたM研究員は、

一時は芸能界デビューかとも言われましたが、

その後は鳴りを潜めていました。

その時に書いた記事がこちら。

http://blog.so-net.ne.jp/rokushin/2012-10-15

それが、

今年になって立て続けに3編の論文を、

同じBritish Medical Journal Case Reportsに投稿し、

一応査読があるのでは…と思うのですが、

立派に掲載されているのです。

上の画像はその中で最新のもので、

昨年世間を騒がせた、

虚血性心筋症という重症の心臓病の患者さんに、

iPS細胞から作成した心筋細胞を注入した事例を、

「事実」として公表しています。

これは全文を読むには20ドル掛かるのです。

そのためこの論文を論評したNatureのブログも、

全文ではなくアブストラクトのみを批評しています。

これがまともな人の判断ですが、

僕は全文を読まないで文献を評価することは、

絶対にしないことが信条なので、

お金を出して全文を読んでみました。

執筆者は2名です。

M研究員と共同研究をしている研究者は、

Joren Madsonさんと書かれています。

アメリカのボストンにある、

Reprogramming Incという施設に所属していて、

M研究員も日本の千葉にある、

同じ施設に所属していると書かれています。

ただ、

Natureのブログによれば、

こうした施設はアメリカと日本を問わず、

その実在が確認出来ず、

Madsonさんの実在も不明とされています。

まあ、Mさんがどういう方かを知っていれば、

このくらいで驚くことはありません。

昨年は実在の施設や先生の名前をお借りして、

その先生方に大変なご迷惑を掛けたので、

今回は共同研究者も、

純然たるファンタジーにしたのだと思います。

紹介されている事例は34歳の男性で、

肝臓癌で肝臓移植を受けた既往があり、

心不全症状で「我々の」病院を受診した、

と書かれています。

この文面で判断する限り、

ボストンか千葉にある、

謎の組織Reprogramming Incの病院、

ということのようです。

文中に病院の名称などの固有名詞や、

実際にいつ治療が行なわれたのか、

というような具体的な記載は、

一切存在していません。

患者さんは心臓バイパス手術後に、

iPS細胞から作成された心筋細胞を、

3000万個注射針で壊死した心筋に注入しました。

こちらをご覧下さい。

これが一応その証拠の画像です。

説明によると、

Aが正常の心筋細胞の免疫染色で、

Bが注入後半年後の壊死巣から取った、

再生した心筋細胞だと、

左の説明には書かれています。

しかし、本文にはそれとは別の説明が書かれていて、

しかも3Aと3Bという図があることになっていますが、

実際にはそれもありません。

また、詳しくは補足データを参照して下さい、

のような記載がありながら、

その補足データ自体が何処にあるのか分かりません。

いつも通りのM研究員クオリティです。

説明と図は、

別々の場所から取り込んで、

そのまま切り張りして作成したものと思われます。

それであちこち辻褄が合わないところがあるのです。

患者さんは半年後の経過では、

心機能も改善して、

びっくりするほどお元気になられているそうです。

良かったですね。

ついでにこちらもお見せします。

これはもう少し前に投稿された、

最近の2番目の論文です。

これは、

M研究員の独創的なiPS細胞テクノロジーを活用して、

34歳の肝臓移植後に再発した肝細胞癌の患者さんの癌細胞を、

正常細胞にreprogrammingして治療する、

という斬新なものです。

「癌は放置しろ!」と言われる近藤誠先生も、

この治療であれば、

その主張を翻し,

あの険しい顔を和らげて目から涙を流すと、

「素晴らしい。これなら癌と闘え!」と言ってくれそうです。

これは殆ど同じ論文を、

以前Hepatology誌にレターの形で発表していて、

それを小説のように書き直したもののようです。

村上春樹さんのように、

短編を後から長編化するような感じですね。

CTの治療前後の画像が添付されていますが、

あまり肝細胞癌のようには見えません。

何処かから取って来た、

実在の肝細胞癌の画像だと思いますが、

ちょっと画像のチョイスが悪い感じです。

患者さんの年齢がいつも34歳というのもお茶目ですね。

Nature誌はBritish Medical Journal Case Reportsに、

質問状を送るそうですから、

この論文がそのまま掲載されているのも、

そう長いことではないと思いますが、

この特異なバイタリティには、

本当に頭が下がる思いがしますし、

世間には全く英語論文を書かない大学教授も、

いらっしゃるようですから、

その真偽はともかくとして、

M先生の爪の垢でも飲ませたいような気もします。

勿論捏造論文は絶対にいけないことですが、

M研究員の論文は、

毎日がエイプリルフールのようなファンタジーの世界なので、

ある種の和みがありますし、

この才能が何処かで生かされないものかと、

正直思えてなりません。

British Medical Journalは、

一応元の雑誌は一流なのですから、

ちょっと恥ずかしい感じですね。

でも、ひょっとしたらエイプリルフール的な、

高度なパロディかジョークのつもりなのかも知れません。

それでは今日はこのくらいで。

今日が皆さんにとっていい日でありますように。

石原がお送りしました。

(付記)

コメントでご指摘を受け、

不明確な部分を一部削除修正しました。

(2013年6月19日午後10時修正)

歯痛とノノミさんとナガノ君的なものの話 [フィクション]

こんにちは。

六号通り診療所の石原です。

今日は日曜日で診療所は休診です。

朝からいつものように、

駒沢公園まで走りに行って、

それから今PCに向かっています。

実は先々週の水曜日からずっと歯が痛くて、

それでもどうにかなるかな、

と思ってそのままにしていたのですが、

先週の水曜日からは、

食事などの刺激が加わると、

その後激痛が左の顎の下の方を、

突き抜けるように襲って、

ガンガンと頭全体が割れるように痛くなります。

冷たい水で口をゆすいだりすると、

それはもう大変なことで、

その後数時間は七転八倒の苦しみです。

正直木曜日の午後は、

とても痛くて、

診療をするどころではなかったのですが、

どうにか必死に切り抜けました。

ただ、そのことは記事には書きませんでした。

受診をされた患者さんに、

気もそぞろで診療をしていると思われたら、

失礼に当たると思ったからです。

金曜日の夜に歯医者さんにようやく行って、

歯髄炎の診断でそこに穴を開けて神経を取ったら、

土曜日からはまだ痛みはありますが、

大分楽になりました。

歯は怖いですね。

今日はちょっと昔の話です。

フィクションとしてお読み下さい。

ナガノ君は小学校の同級生で、

お父さんは弁護士です。

近所に弁護士事務所のビルを持っていました。

小学校の頃から頭が良くて、

頭が良い人と言うと、

僕はすぐにナガノ君のことを思い浮かべます。

ナガノ君と一緒に算数の問題を解いたりすると、

自分が馬鹿で頭の廻りが悪い、

という事実を、

思い知らされる感じがしました。

ナガノ君は点滴を受けながら猛勉強をして、

当時の教育大付属駒場に中学で入りました。

当時中学受験の御三家は開成と麻布と武蔵で、

駒場は「教駒」と呼ばれて別格の扱いです。

僕は中学で水戸に行ったので、

それからしばらくは会いませんでした。

ナガノ君に再会したのは、

一浪をして御茶ノ水の駿台予備校に、

通っていた時のことです。

夏期講習くらいの時期だったと思うのですが、

御茶ノ水の駅を出て、

校舎へと歩いて行く時に、

後ろから声を掛けられたのです。

「石原だろ」

振り返ると、何か目の細い痩せた少年が立っています。

それが誰なのか、

正直全然分かりませんでした。

「小学校の時一緒だったナガノだよ」

ポカンとした顔をしている僕に、

その少年は言います。

「ああ」

僕はそれで気が付きました。

「よく分かったね」

と僕が言うと、

「お前は特徴があるからな」

とナガノ君は言います。

何となく昔より偉そうな感じがしましたが、

実際は小学校の頃からそうだったのかも知れません。

それから校舎までの道のりで、

少し話をしました。

ナガノ君なら希望の大学に、

ストレートで入って当然と思ったので、

浪人しているというのはちょっと意外でしたが、

それを聞くと、

「高校の頃は遊んじまったんでね」

と言いました。

僕が理系のコースなのが、

ナガノ君には不思議に思えたようでした。

ナガノ君は文系で、

東大の文一が志望でした。

「お父さんの跡を継ぐんだね」

と言うと、

「まあそうなるかもな」

と気のない返事でした。

駿台の校舎廊下には、

直前の模試の順位の上位者が、

ズラッと貼り出されています。

そこの文系のコースを見ると、

ナガノ君の名前はそのトップに近いところにありました。

それを見て、

矢張りナガノ君はさすがだなと、

素直に僕は思ったのです。

その数日後に再び僕はナガノ君に会いました。

夏期講習で同じ授業を取っていたのです。

今度は僕の方から話しかけたのですが、

ナガノ君は数日前とは打って変わって冷淡な様子で、

「どーも」

と声にならないくらいの音量でそう言って、

そのままスッと何処かに行ってしまいました。

それから今に至るまで、

僕はナガノ君と会ったことはありません。

その時はよく分からなかったのですが、

ナガノ君は最初に僕と会った日に、

理系のコースの成績優秀者をチェックして、

そこに僕の名前がないことを知り、

「自分にはそぐわない低レベルの人間」

と僕を判断したためではないかと、

今ではそう理解しています。

エリートと言われる人達は、

概ね自分にとってメリットのない人間とは、

接触とを持たがらないものだからです。

相手から自分が何かを得ることが出来るかどうかで、

相手の価値を判断し、

それを人間関係の基準にしているような人は結構いて、

僕はそうした品定めの空気を感じると、

そこから逃げたくなるタイプです。

そうした嫌な思いを何度も経験しているので、

それは僕がそうしたことに、

敏感であり過ぎるせいかも知れませんが、

相手にとって僕と話すことがメリットがあるだろうか、

僕と付き合うことにメリットがあるだろうか、

ということを常に考えて、

そのことが不安になってしまうのです。

その意味で、

嘘を吐いて金持ちやエリートに取り入り、

そこからお金を巻き上げる詐欺師は、

僕にはある種の憧れです。

それからこんなこともありました。

以前高校の時に不良の友達から、

賭け麻雀に誘われた話をしましたが、

その後不思議とその不良が僕に親しくしてくれて、

ある時合コンに無理矢理に誘われました。

はっきりデートをする、

と言う感じではなく、

大久保の今のコリアンタウンの近くにある公園で、

互いに友達を数人連れて来て、

何となく品定めのようなことをするのです。

夕暮れの公園で30分くらいウロウロして、

その日はそれでお終いです。

それから数日してその不良が、

僕に声を掛けて来て、

その時に公園にいたノノミという女の子が、

僕に興味を示している、

と言うのです。

「お前をクラスの順位1位の秀才と言っといたからな。

それで興味があるんだろ」

と不良は言いました。

それでそのノノミさんとデートをすることになり、

不良が仲介となって日が決まり、

東京駅でノノミさんと待ち合わせをしました。

高校2年の時のことで、

デートなどをするのは初めてでした。

ノノミさんは時間より10分遅れて現われました。

小柄で目も鼻も口も小さいのに、

結構派手な化粧をしていたので、

何かそぐわない感じがしました。

まあ中高生の遊んでいる女の子というのは、

そうした何かアンバランスな存在なのかも知れません。

短いスカートに真っ赤なシャツを、

ちょっとだらしなく着ていました。

「赤いなあー」とその印象だけは今でも覚えています。

何処に行くという当てもなく、

「何処でもいいわ。勉強の出来る人のことなんて分からないから」

みたいなことをノノミさんが言うので、

僕がその時いた鎌倉に行くことにしました。

それはもう、帰りが楽だから、

というそのくらいの適当な考えです。

横須賀線に乗って北鎌倉で降り、

そこから鎌倉に向かって歩きました。

当時からお寺や仏像が好きだったので、

解説をしながら歩きました。

ただ、ノノミさんは鈍感な僕にも分かるくらい、

退屈そうな様子だったので、

次第に僕は不安になりました。

デートとはこんなものではなく、

これではまずいのだ、

ということは分かりましたが、

それではどうそれを修正すれば良いのかと言うと、

名案が浮かびませんでした。

そのうちノノミさんは、

足が痛いと言い出しましたが、

バスは滅多に来ない道だし、

タクシーに乗るようなお金はありません。

幸い建長寺からはくだりになるので、

ノノミさんもそれほど文句は言わなくなりました。

今もあるのか分かりませんが、

「中村庵」という蕎麦屋でとろろ蕎麦を食べました。

ノノミさんはテレビの話とかをしてくれましたが、

僕はその頃は殆どテレビを見ていなかったので、

とても話は噛み合いません。

「Sさんとは何でつるんでるの?」

とノノミさんが聞きました。

Sというのは例の不良です。

それで僕は賭け麻雀の話をしました。

「幾らすられたの?」

と言われたので、

「5000円ちょっとくらいです」

と正直に言いました。

「ふーん」

とノノミさんは何かを測るかのように俯きました。

それからノノミさんが海に行こうと言い出して、

鎌倉から江ノ電に乗り、

稲村ガ崎の浜辺に出ました。

もう寒くなりかけた季節で、

人気はあまりありませんでした。

海を向いて何かぎこちなく腰を下ろし、

それからノノミさんが少し身を寄せて来たのですが、

僕はそれを避けるように少し身を引きました。

夕暮れが近付いて寒くなって来ると、

ノノミさんは右手で軽くお腹に手を当てて、

「もう帰りましょ」

と自分から言いました。

それから江ノ電に乗り込み、

藤沢方面に向かいました。

そこで別れるとノノミさんが言ったからです。

江ノ電の中で、

ノノミさんは不機嫌そうに押し黙っていたので、

「すいません。こういうの慣れないんで」

と僕が言うと、

「いいのよ。無理な話だったんだから」

とノノミさんは言います。

それからちょっと間を取って、

「Sさんにはあまり関わらない方がいいわよ。

あたしが言う筋合いじゃないけど」

と言いました。

「石原君がどういう人かは良く分かったから、

あたしの方で何とかするわ」

こう言うと再びお腹に軽く手をやりました。

それから藤沢の駅でノノミさんと別れました。

最後に僕に向かって手を振ったのですが、

その時に何か恥ずかしそうな笑顔を見せたのが、

今も妙に印象に残っています。

翌日Sには、

「馬鹿たれ」みたいなことをチラと言われましたが、

それ以上何かを言われることはありませんでしたし、

Sも僕と距離を取るようになりました。

あの時のことを考えると、

今でもちょっと不思議な気分になります。

女性の気持ちというのは、

多分いつもナガノ君とは正反対のところにあるものなので、

実は昨日もナガノ君的な人に会い、

非常に嫌な思いをしたのですが、

そんな時にふと昔の一場面を思い出すことがあるのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。

六号通り診療所の石原です。

今日は日曜日で診療所は休診です。

朝からいつものように、

駒沢公園まで走りに行って、

それから今PCに向かっています。

実は先々週の水曜日からずっと歯が痛くて、

それでもどうにかなるかな、

と思ってそのままにしていたのですが、

先週の水曜日からは、

食事などの刺激が加わると、

その後激痛が左の顎の下の方を、

突き抜けるように襲って、

ガンガンと頭全体が割れるように痛くなります。

冷たい水で口をゆすいだりすると、

それはもう大変なことで、

その後数時間は七転八倒の苦しみです。

正直木曜日の午後は、

とても痛くて、

診療をするどころではなかったのですが、

どうにか必死に切り抜けました。

ただ、そのことは記事には書きませんでした。

受診をされた患者さんに、

気もそぞろで診療をしていると思われたら、

失礼に当たると思ったからです。

金曜日の夜に歯医者さんにようやく行って、

歯髄炎の診断でそこに穴を開けて神経を取ったら、

土曜日からはまだ痛みはありますが、

大分楽になりました。

歯は怖いですね。

今日はちょっと昔の話です。

フィクションとしてお読み下さい。

ナガノ君は小学校の同級生で、

お父さんは弁護士です。

近所に弁護士事務所のビルを持っていました。

小学校の頃から頭が良くて、

頭が良い人と言うと、

僕はすぐにナガノ君のことを思い浮かべます。

ナガノ君と一緒に算数の問題を解いたりすると、

自分が馬鹿で頭の廻りが悪い、

という事実を、

思い知らされる感じがしました。

ナガノ君は点滴を受けながら猛勉強をして、

当時の教育大付属駒場に中学で入りました。

当時中学受験の御三家は開成と麻布と武蔵で、

駒場は「教駒」と呼ばれて別格の扱いです。

僕は中学で水戸に行ったので、

それからしばらくは会いませんでした。

ナガノ君に再会したのは、

一浪をして御茶ノ水の駿台予備校に、

通っていた時のことです。

夏期講習くらいの時期だったと思うのですが、

御茶ノ水の駅を出て、

校舎へと歩いて行く時に、

後ろから声を掛けられたのです。

「石原だろ」

振り返ると、何か目の細い痩せた少年が立っています。

それが誰なのか、

正直全然分かりませんでした。

「小学校の時一緒だったナガノだよ」

ポカンとした顔をしている僕に、

その少年は言います。

「ああ」

僕はそれで気が付きました。

「よく分かったね」

と僕が言うと、

「お前は特徴があるからな」

とナガノ君は言います。

何となく昔より偉そうな感じがしましたが、

実際は小学校の頃からそうだったのかも知れません。

それから校舎までの道のりで、

少し話をしました。

ナガノ君なら希望の大学に、

ストレートで入って当然と思ったので、

浪人しているというのはちょっと意外でしたが、

それを聞くと、

「高校の頃は遊んじまったんでね」

と言いました。

僕が理系のコースなのが、

ナガノ君には不思議に思えたようでした。

ナガノ君は文系で、

東大の文一が志望でした。

「お父さんの跡を継ぐんだね」

と言うと、

「まあそうなるかもな」

と気のない返事でした。

駿台の校舎廊下には、

直前の模試の順位の上位者が、

ズラッと貼り出されています。

そこの文系のコースを見ると、

ナガノ君の名前はそのトップに近いところにありました。

それを見て、

矢張りナガノ君はさすがだなと、

素直に僕は思ったのです。

その数日後に再び僕はナガノ君に会いました。

夏期講習で同じ授業を取っていたのです。

今度は僕の方から話しかけたのですが、

ナガノ君は数日前とは打って変わって冷淡な様子で、

「どーも」

と声にならないくらいの音量でそう言って、

そのままスッと何処かに行ってしまいました。

それから今に至るまで、

僕はナガノ君と会ったことはありません。

その時はよく分からなかったのですが、

ナガノ君は最初に僕と会った日に、

理系のコースの成績優秀者をチェックして、

そこに僕の名前がないことを知り、

「自分にはそぐわない低レベルの人間」

と僕を判断したためではないかと、

今ではそう理解しています。

エリートと言われる人達は、

概ね自分にとってメリットのない人間とは、

接触とを持たがらないものだからです。

相手から自分が何かを得ることが出来るかどうかで、

相手の価値を判断し、

それを人間関係の基準にしているような人は結構いて、

僕はそうした品定めの空気を感じると、

そこから逃げたくなるタイプです。

そうした嫌な思いを何度も経験しているので、

それは僕がそうしたことに、

敏感であり過ぎるせいかも知れませんが、

相手にとって僕と話すことがメリットがあるだろうか、

僕と付き合うことにメリットがあるだろうか、

ということを常に考えて、

そのことが不安になってしまうのです。

その意味で、

嘘を吐いて金持ちやエリートに取り入り、

そこからお金を巻き上げる詐欺師は、

僕にはある種の憧れです。

それからこんなこともありました。

以前高校の時に不良の友達から、

賭け麻雀に誘われた話をしましたが、

その後不思議とその不良が僕に親しくしてくれて、

ある時合コンに無理矢理に誘われました。

はっきりデートをする、

と言う感じではなく、

大久保の今のコリアンタウンの近くにある公園で、

互いに友達を数人連れて来て、

何となく品定めのようなことをするのです。

夕暮れの公園で30分くらいウロウロして、

その日はそれでお終いです。

それから数日してその不良が、

僕に声を掛けて来て、

その時に公園にいたノノミという女の子が、

僕に興味を示している、

と言うのです。

「お前をクラスの順位1位の秀才と言っといたからな。

それで興味があるんだろ」

と不良は言いました。

それでそのノノミさんとデートをすることになり、

不良が仲介となって日が決まり、

東京駅でノノミさんと待ち合わせをしました。

高校2年の時のことで、

デートなどをするのは初めてでした。

ノノミさんは時間より10分遅れて現われました。

小柄で目も鼻も口も小さいのに、

結構派手な化粧をしていたので、

何かそぐわない感じがしました。

まあ中高生の遊んでいる女の子というのは、

そうした何かアンバランスな存在なのかも知れません。

短いスカートに真っ赤なシャツを、

ちょっとだらしなく着ていました。

「赤いなあー」とその印象だけは今でも覚えています。

何処に行くという当てもなく、

「何処でもいいわ。勉強の出来る人のことなんて分からないから」

みたいなことをノノミさんが言うので、

僕がその時いた鎌倉に行くことにしました。

それはもう、帰りが楽だから、

というそのくらいの適当な考えです。

横須賀線に乗って北鎌倉で降り、

そこから鎌倉に向かって歩きました。

当時からお寺や仏像が好きだったので、

解説をしながら歩きました。

ただ、ノノミさんは鈍感な僕にも分かるくらい、

退屈そうな様子だったので、

次第に僕は不安になりました。

デートとはこんなものではなく、

これではまずいのだ、

ということは分かりましたが、

それではどうそれを修正すれば良いのかと言うと、

名案が浮かびませんでした。

そのうちノノミさんは、

足が痛いと言い出しましたが、

バスは滅多に来ない道だし、

タクシーに乗るようなお金はありません。

幸い建長寺からはくだりになるので、

ノノミさんもそれほど文句は言わなくなりました。

今もあるのか分かりませんが、

「中村庵」という蕎麦屋でとろろ蕎麦を食べました。

ノノミさんはテレビの話とかをしてくれましたが、

僕はその頃は殆どテレビを見ていなかったので、

とても話は噛み合いません。

「Sさんとは何でつるんでるの?」

とノノミさんが聞きました。

Sというのは例の不良です。

それで僕は賭け麻雀の話をしました。

「幾らすられたの?」

と言われたので、

「5000円ちょっとくらいです」

と正直に言いました。

「ふーん」

とノノミさんは何かを測るかのように俯きました。

それからノノミさんが海に行こうと言い出して、

鎌倉から江ノ電に乗り、

稲村ガ崎の浜辺に出ました。

もう寒くなりかけた季節で、

人気はあまりありませんでした。

海を向いて何かぎこちなく腰を下ろし、

それからノノミさんが少し身を寄せて来たのですが、

僕はそれを避けるように少し身を引きました。

夕暮れが近付いて寒くなって来ると、

ノノミさんは右手で軽くお腹に手を当てて、

「もう帰りましょ」

と自分から言いました。

それから江ノ電に乗り込み、

藤沢方面に向かいました。

そこで別れるとノノミさんが言ったからです。

江ノ電の中で、

ノノミさんは不機嫌そうに押し黙っていたので、

「すいません。こういうの慣れないんで」

と僕が言うと、

「いいのよ。無理な話だったんだから」

とノノミさんは言います。

それからちょっと間を取って、

「Sさんにはあまり関わらない方がいいわよ。

あたしが言う筋合いじゃないけど」

と言いました。

「石原君がどういう人かは良く分かったから、

あたしの方で何とかするわ」

こう言うと再びお腹に軽く手をやりました。

それから藤沢の駅でノノミさんと別れました。

最後に僕に向かって手を振ったのですが、

その時に何か恥ずかしそうな笑顔を見せたのが、

今も妙に印象に残っています。

翌日Sには、

「馬鹿たれ」みたいなことをチラと言われましたが、

それ以上何かを言われることはありませんでしたし、

Sも僕と距離を取るようになりました。

あの時のことを考えると、

今でもちょっと不思議な気分になります。

女性の気持ちというのは、

多分いつもナガノ君とは正反対のところにあるものなので、

実は昨日もナガノ君的な人に会い、

非常に嫌な思いをしたのですが、

そんな時にふと昔の一場面を思い出すことがあるのです。

それでは今日はこのくらいで。

皆さんも良い休日をお過ごし下さい。

石原がお送りしました。